Zum 200. Todestag: Ausstellung der Landesbibliothek Coburg zu Jean Pauls Aufenthalt in der Stadt

Anlässlich der 200. Todestages von Jean Paul zeigt die Landesbibliothek Coburg eine Ausstellung (22.9.25 – 13.12.25) zum kurzen Leben des Dichters in der ehemaligen Residenzstadt. Präsentiert werden neben Autografen und Reproduktionen von Briefen Jean Pauls in der Bibliothek befindliche Ausgaben seiner Werke. Eine Anzahl an Bildern und Kunstbüchern, die sich mit Werk und Person des Schriftstellers auseinandersetzen, ergänzt die Schau. Die Redaktion des Literaturportals war vor Ort.

*

Jean Paul, 1763 in Wunsiedel geboren, wechselte häufiger den Wohnort. Zwar ist er weder nach Italien gereist, wie Goethe oder Karl Philipp Moritz, noch in die „mittäglichen Provinzen von Frankreich“ wie der in Coburg lebende Moritz August von Thümmel. Doch zwischen Berlin und Nürnberg tauchte er im Lauf seines Lebens an verschiedenen Orten auf.

Jean Paul begann 1781 ein Theologiestudium in Leipzig, das er abbrach; er schlug sich als Hauslehrer und Schriftsteller durch. Mit dem Romanen Hesperus (1795) und Siebenkäs (1796-97) gelang ihm der literarische Durchbruch. Nach Aufenthalten in Weimar und Berlin zog er 1801 nach dem heute in Thüringen liegenden Meiningen und von dort 1803 nach Coburg. Er lebte – damals eine große Seltenheit – von seiner Schriftstellerei.

Der Coburger Aufenthalt des Dichters währte kaum länger als ein Jahr und glich einer enttäuschten Liebe. Nach einem Besuch in der Residenzstadt im Herbst des Jahres 1802 war Jean Paul entzückt. An seinen Freund Christian Ott schrieb er:

Da nun die … die Stadt [Coburg] 100 Dinge hat, die hier fehlen – wenigstens einige Liebhaber der Philosophie und Kunst (z. B. Forberg) – da ich Sontags am hofe dinierte und théeirte – die Herzogin [Auguste] (meine brünstigste Leserin) und noch eine ungesehene kranke Prinzessin so trefflich fand und den Herzog so gut und … den M[inister] Kretschmann als einen herlichen philosophischen recht geachteten Kopf … und … weil Meiningen ein Dorf dagegen ist und ich Euch und dem Biere näher bin: so zieh’ ich im April entschieden nach Coburg. Gute Nacht!

Die Geliebte hatte sich vorteilhaft in Szene gesetzt. Jean Paul erhoffte sich wohl einen Ausbruch aus der geistigen Enge Meiningens. Die Ausstellung der Landesbibliothek Coburg zeichnet nun nach, wie es von diesem glänzenden Start zur schnellen Trennung kam.

„herliche Polizei – wohlfeile Preise“

Coburg war Anfang des 19. Jahrhunderts eine lutherisch geprägte Residenzstadt mit rund 6.000 Einwohnern – größer als Weimar. Herzog Ernst Friedrich hatte seinem Nachfolger Franz Friedrich Anton einen Berg von Schulden hinterlassen. Dieser versuchte, Ordnung in den Haushalt seines Herzogtums zu bringen. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Staatskrise, in die unwillentlich auch der Dichter Jean Paul verwickelt wurde und die zu seinem schnellen Weggang von der Stadt mindestens beigetragen haben dürfte.

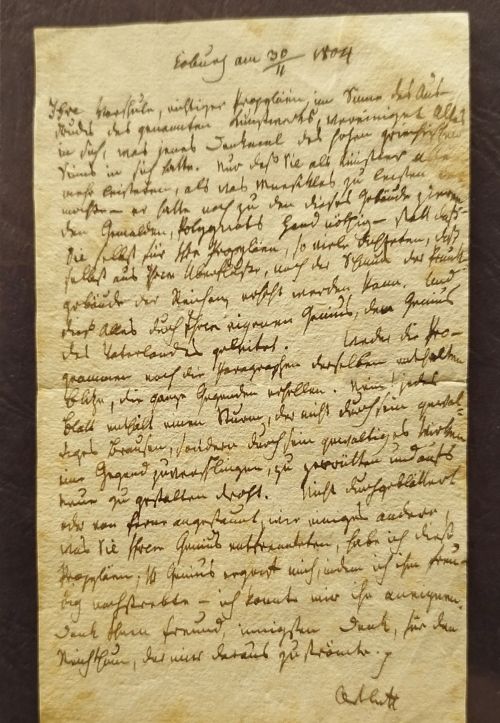

Erst 2023 tauchten 5 Briefe von und an Jean Paul aus Privatbesitz auf, hier: Johann A. Ortloff an Jean Paul, Coburg, 30. November 1804 © Landesbibliothek Coburg

Die Ausstellung stellt anhand von Briefen und Schriften dar, wie Jean Paul das geistige Leben der Stadt und die Kontakte zum Hof und zum Bürgertum erlebte. Besonders hervorzuheben sind seine Beziehungen zu Persönlichkeiten wie dem Juristen und Minister Theodor von Kretschmann, der den Staat sanieren sollte, und dem Philosophen Friedrich Carl Forberg. Beide spielten eine zentrale Rolle im intellektuellen und politischen Leben Coburgs.

Während seines Aufenthalts in Coburg arbeitete Jean Paul am dritten Band der Flegeljahre (1804-1805) und an der philosophischen Vorschule der Ästhetik (1804), in der er sich nicht zuletzt mit der Bedeutung von Witz und Humor für die Literatur auseinandersetzt. Eine Zeitlang nutzte der junge Familienvater – Tochter Emma war 1802 in Meiningen geboren, Sohn Max folgte am 9.11.1803 in Coburg – das Gartenhaus auf dem Adamiberg als Arbeits- und Rückzugsort.

Seinem jüdischen Freund und Briefpartner Emanuel (Emanuel Osmund), schrieb er am 10. Juni 1803 begeistert von seinem neuen Wohnort: „2 Wochenmärkte – herliche Polizei – wohlfeile Preise … der wahrhaft philosophische Kretschmann und Forberg und Gruner … können mich leicht für die Langeweile schadlos halten, die ich in Meiningen hatte.“ Unter anderem mit dem Coburger Polizeidirektor Ortloff und dem Schriftsteller Moritz August von Thümmel stand Jean Paul in engem Austausch.

Johann Andreas Ortloff (1769–1828) ist eine besondere Figur der Geistesgeschichte. Der Sohn eines Coburger Schuhmachers trat beruflich zunächst in die Fußstapfen seines Vaters. Von 1793 bis 1796 studierte er dann Philosophie, Theologie und der Rechtswissenschaft in Erlangen. 1797 wurde er in Erlangen zum außerordentlichen Professor für Philosophie ernannt, und erlangte 1802 ebenfalls in Erlangen die Ehrendoktorwürde. 1803 erfolgte die Berufung zum Polizeidirektor in Coburg.

Ein „urinöser Prozess“

Für die Eintrübung der Stimmung und den bereits 1804 gefassten Entschluss, die herzogliche Stadt wieder zu verlassen, gab es wahrscheinlich zwei Gründe.

In der Neujahrsnacht von 1803 auf 1804 feierte Jean Paul mit seinem Freund Ortloff. Auf dem Heimweg verspürte der notorische Biertrinker Harndrang und pinkelte nonchalant vor dem Haus ebendes Polizeidirektors auf die Straße. Dabei übersah er die Anwesenheit zweier Damen, die sich beleidigt fühlten und ihn prompt anzeigten. Jean Paul zeigte sich empört, dass er neben der Tranksteuer nun auch eine „Pis-Steuer“ – einen Taler Strafe – zu zahlen habe. Darüber hinaus scheinen auch Verwaltungskosten angefallen zu sein, denn im Januar 1804 schreibt er an Ortloff: „… die Protokol-Taxe von 10 gl ist ja eine häsliche Wilkühr über das Gesez hinaus? – Mus ich sie aber zahlen: so legen Sie sie für mich aus …“

In der Residenzstadt der Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha konnte eine Lappalie dieser Art hohe Verwaltungs- und Regierungsbeamte bis zum Minister beschäftigen. Dennoch ist zu bezweifeln, ob dieser Vorgang allein ausgereicht hätte, um Jean Paul die anfänglich so hochgepriesene Stadt zu verleiden. Schwerer wog offenbar die Staatsaffäre um den Minister und Reformator des Staatshaushaltes Kretschmann.

Stephan Klenner-Otto: Der „Wasser-Fall“. Radierung. Rödental, 2025 © Landesbibliothek Coburg

Der in Bayreuth geborene Theodor Kretschmann (1762–1820) war ein deutscher Jurist, Staatsminister und Publizist. Nach seiner Promotion in Jena wurde er 1793 preußischer Staatsdiener in Bayreuth und Ansbach. 1801 wurde er als Staatsminister nach Coburg berufen.

Kretschmann hatte den Hofstaat mit seinen Reformplänen in helle Aufregung versetzt. Karl August von Wangenheim (1773–1850) war Kretschmanns Gegner in der Staatskrise In Gotha geboren, war er seit 1795 Herzoglicher Rat in Coburg, 1803-4 auch Vizepräsident der Regierung dort, und damit Kretschmann formal untergeordnet.

Wangenheim warf Kretschmann die Verschleierung der wahren Finanz-Verhältnisse im Herzogtum vor. Alles sei viel schlimmer als von seinem Vorgesetzten dargestellt. Es kam zu Unruhen – auch in der Bevölkerung. Dragoner rückten in die Stadt ein. Der Herzog versuchte, die Angelegenheit mit einer Art Gerichtshof zu klären. Vor diesem musste selbst Jean Paul, von Kretschmann ins Vertrauen gezogen, zweimal aussagen. Die Affäre, die später in einem über vierhundert Seiten starken Buch dokumentiert wurde, könnte den Schriftsteller so sehr aus der Ruhe gebracht haben, dass er sich entschloss, weiterzuziehen. Für den Rest seines Lebens, immerhin noch gut 20 Jahre, lebte er in Bayreuth.

Die Ausstellung in Coburg zeigt neben originalen und faksimilierten Briefen – darunter fünf erst 2023 aus Privatbesitz an die Öffentlichkeit gelangte – Erstausgaben Jean Pauls, die sich in herzoglichem Besitz befanden. Bilder, Grafiken und Archivalien ergänzen die Schau. Nicht zuletzt sind von Künstlern der Region gestalteten Bücher, die sich mit dem Dichter und Motiven seines Werks auseinandersetzen, ein interessanter Aspekt der Nachwirkung Jean Pauls in der Gegenwart. Die Ausstellung erhellt damit auch einen kurzen, aber wesentlichen Abschnitt der Coburger Landesgeschichte. Sie macht dabei plausibel, warum die heißgeliebte Stadt im Leben des berühmten Autors nur eine Episode blieb.

Ergänzend zeigt die Staatsbibliothek in Bamberg zahlreiche Autografen Jean Pauls und bietet ein reiches Begleit-Programm. Auf diese Weise erinnert Bayern an den 200. Todestag des Dichters.

Zum 200. Todestag: Ausstellung der Landesbibliothek Coburg zu Jean Pauls Aufenthalt in der Stadt

Anlässlich der 200. Todestages von Jean Paul zeigt die Landesbibliothek Coburg eine Ausstellung (22.9.25 – 13.12.25) zum kurzen Leben des Dichters in der ehemaligen Residenzstadt. Präsentiert werden neben Autografen und Reproduktionen von Briefen Jean Pauls in der Bibliothek befindliche Ausgaben seiner Werke. Eine Anzahl an Bildern und Kunstbüchern, die sich mit Werk und Person des Schriftstellers auseinandersetzen, ergänzt die Schau. Die Redaktion des Literaturportals war vor Ort.

*

Jean Paul, 1763 in Wunsiedel geboren, wechselte häufiger den Wohnort. Zwar ist er weder nach Italien gereist, wie Goethe oder Karl Philipp Moritz, noch in die „mittäglichen Provinzen von Frankreich“ wie der in Coburg lebende Moritz August von Thümmel. Doch zwischen Berlin und Nürnberg tauchte er im Lauf seines Lebens an verschiedenen Orten auf.

Jean Paul begann 1781 ein Theologiestudium in Leipzig, das er abbrach; er schlug sich als Hauslehrer und Schriftsteller durch. Mit dem Romanen Hesperus (1795) und Siebenkäs (1796-97) gelang ihm der literarische Durchbruch. Nach Aufenthalten in Weimar und Berlin zog er 1801 nach dem heute in Thüringen liegenden Meiningen und von dort 1803 nach Coburg. Er lebte – damals eine große Seltenheit – von seiner Schriftstellerei.

Der Coburger Aufenthalt des Dichters währte kaum länger als ein Jahr und glich einer enttäuschten Liebe. Nach einem Besuch in der Residenzstadt im Herbst des Jahres 1802 war Jean Paul entzückt. An seinen Freund Christian Ott schrieb er:

Da nun die … die Stadt [Coburg] 100 Dinge hat, die hier fehlen – wenigstens einige Liebhaber der Philosophie und Kunst (z. B. Forberg) – da ich Sontags am hofe dinierte und théeirte – die Herzogin [Auguste] (meine brünstigste Leserin) und noch eine ungesehene kranke Prinzessin so trefflich fand und den Herzog so gut und … den M[inister] Kretschmann als einen herlichen philosophischen recht geachteten Kopf … und … weil Meiningen ein Dorf dagegen ist und ich Euch und dem Biere näher bin: so zieh’ ich im April entschieden nach Coburg. Gute Nacht!

Die Geliebte hatte sich vorteilhaft in Szene gesetzt. Jean Paul erhoffte sich wohl einen Ausbruch aus der geistigen Enge Meiningens. Die Ausstellung der Landesbibliothek Coburg zeichnet nun nach, wie es von diesem glänzenden Start zur schnellen Trennung kam.

„herliche Polizei – wohlfeile Preise“

Coburg war Anfang des 19. Jahrhunderts eine lutherisch geprägte Residenzstadt mit rund 6.000 Einwohnern – größer als Weimar. Herzog Ernst Friedrich hatte seinem Nachfolger Franz Friedrich Anton einen Berg von Schulden hinterlassen. Dieser versuchte, Ordnung in den Haushalt seines Herzogtums zu bringen. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Staatskrise, in die unwillentlich auch der Dichter Jean Paul verwickelt wurde und die zu seinem schnellen Weggang von der Stadt mindestens beigetragen haben dürfte.

Erst 2023 tauchten 5 Briefe von und an Jean Paul aus Privatbesitz auf, hier: Johann A. Ortloff an Jean Paul, Coburg, 30. November 1804 © Landesbibliothek Coburg

Die Ausstellung stellt anhand von Briefen und Schriften dar, wie Jean Paul das geistige Leben der Stadt und die Kontakte zum Hof und zum Bürgertum erlebte. Besonders hervorzuheben sind seine Beziehungen zu Persönlichkeiten wie dem Juristen und Minister Theodor von Kretschmann, der den Staat sanieren sollte, und dem Philosophen Friedrich Carl Forberg. Beide spielten eine zentrale Rolle im intellektuellen und politischen Leben Coburgs.

Während seines Aufenthalts in Coburg arbeitete Jean Paul am dritten Band der Flegeljahre (1804-1805) und an der philosophischen Vorschule der Ästhetik (1804), in der er sich nicht zuletzt mit der Bedeutung von Witz und Humor für die Literatur auseinandersetzt. Eine Zeitlang nutzte der junge Familienvater – Tochter Emma war 1802 in Meiningen geboren, Sohn Max folgte am 9.11.1803 in Coburg – das Gartenhaus auf dem Adamiberg als Arbeits- und Rückzugsort.

Seinem jüdischen Freund und Briefpartner Emanuel (Emanuel Osmund), schrieb er am 10. Juni 1803 begeistert von seinem neuen Wohnort: „2 Wochenmärkte – herliche Polizei – wohlfeile Preise … der wahrhaft philosophische Kretschmann und Forberg und Gruner … können mich leicht für die Langeweile schadlos halten, die ich in Meiningen hatte.“ Unter anderem mit dem Coburger Polizeidirektor Ortloff und dem Schriftsteller Moritz August von Thümmel stand Jean Paul in engem Austausch.

Johann Andreas Ortloff (1769–1828) ist eine besondere Figur der Geistesgeschichte. Der Sohn eines Coburger Schuhmachers trat beruflich zunächst in die Fußstapfen seines Vaters. Von 1793 bis 1796 studierte er dann Philosophie, Theologie und der Rechtswissenschaft in Erlangen. 1797 wurde er in Erlangen zum außerordentlichen Professor für Philosophie ernannt, und erlangte 1802 ebenfalls in Erlangen die Ehrendoktorwürde. 1803 erfolgte die Berufung zum Polizeidirektor in Coburg.

Ein „urinöser Prozess“

Für die Eintrübung der Stimmung und den bereits 1804 gefassten Entschluss, die herzogliche Stadt wieder zu verlassen, gab es wahrscheinlich zwei Gründe.

In der Neujahrsnacht von 1803 auf 1804 feierte Jean Paul mit seinem Freund Ortloff. Auf dem Heimweg verspürte der notorische Biertrinker Harndrang und pinkelte nonchalant vor dem Haus ebendes Polizeidirektors auf die Straße. Dabei übersah er die Anwesenheit zweier Damen, die sich beleidigt fühlten und ihn prompt anzeigten. Jean Paul zeigte sich empört, dass er neben der Tranksteuer nun auch eine „Pis-Steuer“ – einen Taler Strafe – zu zahlen habe. Darüber hinaus scheinen auch Verwaltungskosten angefallen zu sein, denn im Januar 1804 schreibt er an Ortloff: „… die Protokol-Taxe von 10 gl ist ja eine häsliche Wilkühr über das Gesez hinaus? – Mus ich sie aber zahlen: so legen Sie sie für mich aus …“

In der Residenzstadt der Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha konnte eine Lappalie dieser Art hohe Verwaltungs- und Regierungsbeamte bis zum Minister beschäftigen. Dennoch ist zu bezweifeln, ob dieser Vorgang allein ausgereicht hätte, um Jean Paul die anfänglich so hochgepriesene Stadt zu verleiden. Schwerer wog offenbar die Staatsaffäre um den Minister und Reformator des Staatshaushaltes Kretschmann.

Stephan Klenner-Otto: Der „Wasser-Fall“. Radierung. Rödental, 2025 © Landesbibliothek Coburg

Der in Bayreuth geborene Theodor Kretschmann (1762–1820) war ein deutscher Jurist, Staatsminister und Publizist. Nach seiner Promotion in Jena wurde er 1793 preußischer Staatsdiener in Bayreuth und Ansbach. 1801 wurde er als Staatsminister nach Coburg berufen.

Kretschmann hatte den Hofstaat mit seinen Reformplänen in helle Aufregung versetzt. Karl August von Wangenheim (1773–1850) war Kretschmanns Gegner in der Staatskrise In Gotha geboren, war er seit 1795 Herzoglicher Rat in Coburg, 1803-4 auch Vizepräsident der Regierung dort, und damit Kretschmann formal untergeordnet.

Wangenheim warf Kretschmann die Verschleierung der wahren Finanz-Verhältnisse im Herzogtum vor. Alles sei viel schlimmer als von seinem Vorgesetzten dargestellt. Es kam zu Unruhen – auch in der Bevölkerung. Dragoner rückten in die Stadt ein. Der Herzog versuchte, die Angelegenheit mit einer Art Gerichtshof zu klären. Vor diesem musste selbst Jean Paul, von Kretschmann ins Vertrauen gezogen, zweimal aussagen. Die Affäre, die später in einem über vierhundert Seiten starken Buch dokumentiert wurde, könnte den Schriftsteller so sehr aus der Ruhe gebracht haben, dass er sich entschloss, weiterzuziehen. Für den Rest seines Lebens, immerhin noch gut 20 Jahre, lebte er in Bayreuth.

Die Ausstellung in Coburg zeigt neben originalen und faksimilierten Briefen – darunter fünf erst 2023 aus Privatbesitz an die Öffentlichkeit gelangte – Erstausgaben Jean Pauls, die sich in herzoglichem Besitz befanden. Bilder, Grafiken und Archivalien ergänzen die Schau. Nicht zuletzt sind von Künstlern der Region gestalteten Bücher, die sich mit dem Dichter und Motiven seines Werks auseinandersetzen, ein interessanter Aspekt der Nachwirkung Jean Pauls in der Gegenwart. Die Ausstellung erhellt damit auch einen kurzen, aber wesentlichen Abschnitt der Coburger Landesgeschichte. Sie macht dabei plausibel, warum die heißgeliebte Stadt im Leben des berühmten Autors nur eine Episode blieb.

Ergänzend zeigt die Staatsbibliothek in Bamberg zahlreiche Autografen Jean Pauls und bietet ein reiches Begleit-Programm. Auf diese Weise erinnert Bayern an den 200. Todestag des Dichters.