Interview mit Fridolin Schley über seinen neuen Roman

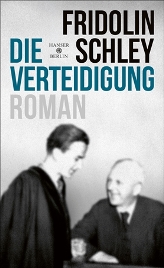

Für seinen Roman Die Verteidigung (Hanser Berlin) bekam der Münchner Autor Fridolin Schley 2021 den Tukan-Preis zugesprochen. Zum zweiten Mal erhielt er damit den mit 6.000 Euro dotierten Preis für belletristische Neuerscheinungen von Münchner Autorinnen und Autoren. Fridolin Schleys Roman kreist um die Verteidigung des hohen NS-Beamten und Diplomaten Ernst von Weizsäcker durch seinen Sohn Richard, wobei der Autor uns, so die Jurybegründung, „mit der Frage konfrontiert, wie der Einzelne und seine Familie mit der Schuld umgehen“, und „kühl, präzise und ohne jeden moralischen Überlegenheitsgestus des Nachgeborenen“ uns „das Ringen um die Wahrheit als lebenslangen Prozess“ zeigt. Am 27. September 2021 stellte Fridolin Schley seinen Roman im Literaturhaus München vor. Morgen, am 2. Juni 2022, wird die pandemiebedingt verschobene öffentliche Preisverleihung im Literaturhaus nachgeholt. Das Literaturportal Bayern hat mit ihm über Die Verteidigung gesprochen.

*

LITERATURPORTAL BAYERN: Bei Ihrer Lesung im Literaturhaus haben Sie sich gewundert, weshalb noch niemand das historische Material zu Ernst von Weizsäcker in einem literarischen Kontext bearbeitet hat. Uns interessiert nun, wie Sie darauf gekommen sind, im Rahmen der Nürnberger Prozesse gerade diesen Gerichtsfall herauszugreifen?

FRIDOLIN SCHLEY: Zunächst mal war es tatsächlich einfach ein Fund. Ich habe vor etlichen Jahren an einer wissenschaftlichen Arbeit über Holocaustliteratur gesessen, als ich bei der Recherche auf den Fall stieß. Ich hatte da einen Schlüsselmoment mit dieser berühmten Fotografie, die jetzt auch auf dem Cover abgebildet ist: wie Vater und Sohn sich da anschauen oder eben auch nicht anschauen. Plötzlich merkte ich, wie viel sich darin verdichtet, was man mit den Nürnberger Prozessen, der deutschen Nachkriegszeit und der Gründung des demokratischen Deutschlands verbindet. Und das auch noch eingebettet in ein Vater-Sohn-Drama. Ausgerechnet bei den Weizsäckers! Die ganze Konstellation sprang mich geradezu an.

Besonders auffällig ist in Ihrem Roman das erste Kapitel mit seiner Beschreibungsfülle. Wieso haben Sie entschieden, den Roman so zu beginnen?

Die Idee war schon früh, eine Art doku-fiktionalen Roman zu schreiben, in dem die historischen Materialien stark berücksichtigt werden. Aber mir war zugleich klar, dass es darüber hinausgehen würde. Es sollte kein vertrockneter historischer Text werden. Ich wollte das Material nehmen, es entstauben und in die Schwebe heben. Deshalb dieser unmittelbare, fast sinnliche Einstieg. Zudem galt es, Raum, Zeit und Figuren einzuführen und den Leser gewissermaßen in diesen Gerichtssaal zu ziehen. Das funktioniert mit Veranschaulichung besser als mit langen Erklärungen. Anfangs hatte ich sogar vor, den ganzen Roman in dieser heraufbeschwörenden Art zu gestalten. Erst beim Schreiben merkte ich, dass es eine zweite, reflexivere Ebene brauchte, eine Pendelbewegung zwischen Nähe und Distanz.

Hat das viele historische Material den Schreibprozess erleichtert oder lag darin gerade auch eine Schwierigkeit?

Es war ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite gab es immer etwas, worauf ich mich im Zweifel stützen konnte. Aber es war schwer, dafür eine Form zu finden, die sich nicht selbst strangulierte. Der Fall ist einfach sehr komplex. Um ihm historisch einigermaßen gerecht zu werden, musste ich tief in die Materie eindringen. Das droht dann aber leicht auf Kosten der literarischen Lebendigkeit zu gehen. Also habe ich versucht, dieses Dilemma selbst produktiv werden zu lassen, es die Leser*innen spüren zu lassen. Im Grunde strukturell ähnlich wie die reale Anklagevertretung damals, die sich ganz auf Dokumente und Akten stützte und so nolens volens erst die Frage provozierte, wie weit man damit der Wahrheit überhaupt kommen kann.

Wie haben Sie entschieden, welche Fakten Sie im Roman verarbeiten oder weglassen?

Es war ein permanentes Verdichten und Verzichten. Das tat manchmal weh, weil einem ja fast alles wichtig vorkommt, wenn man so tief in der Recherche steckt. Man muss jeden Tag neu abtauchen und darf zugleich den dramaturgischen Außenblick nicht ganz verlieren: Was braucht der Roman – als Roman? Was sind meine Leitfragen, wie halte ich sie schlank? So waren letztlich etliche Passagen und Nebenfiguren wegzulassen, um den Fokus und die innere Spannung des Romans zu wahren. Ein Beispiel dafür wäre Richard von Weizsäckers Bruder Carl Friedrich. Bei mir kommt er nur am Rande vor, als eine Art mediale Figur. In Wirklichkeit hatte er sogar einen ziemlich kontroversen eigenen Auftritt als Zeuge vor Gericht.

War es durch das Material denn möglich, Ihren Arbeitsprozess zu verkürzen?

Ich habe alles in allem zwei Jahre an dem Buch gearbeitet; für meine Arbeitsweise und ein so großes Thema ist das relativ kurz, denke ich. Zumindest hat es sich beim Schreiben wie ein ziemlicher Ritt angefühlt. Alles lief immer parallel: schreiben, recherchieren, weiterschreiben, noch mehr recherchieren. Sicherheit kommt so kaum auf. Ich hoffe aber, dass der Text genau das mittransportiert – man steht nie auf ganz sicherem Grund. Es kann nur eine Annäherung sein, ein unruhiger Prozess, auch für die Leser*innen.

Und kam durch die Recherche auch das Interesse an der Vater-Sohn-Beziehung auf?

Nein, das war eigentlich schon ganz am Anfang da. Vater-Sohn-Konflikte haben mich immer sehr interessiert, sicher auch aus biografischen Gründen. Ich hatte selbst ein recht ambivalentes Verhältnis zu meinem Vater. Das ist einfach ein Trigger, auf den ich – seit ich schreibe – anspringe. Schon mein erstes Buch war eine Vater-Sohn-Geschichte. Aber auch als Archetypus spielt diese Konstellation eine faszinierende Rolle in der Literaturgeschichte. Mein Arbeitstitel für den Roman war ein Satz von Aeneis, der seinen Vater aus dem brennenden Troja trägt: „Deine Last wird mir nichts wiegen“.

Im ersten Kapitel hat Richard an einer Stelle das Gefühl, mit der erdrückenden Verantwortung wüchsen ihm auch ungeahnte Kräfte zu.

Er will den Vater retten, auch ihm menschlich näher kommen. Zugleich zweifelt er im Laufe der Zeit immer stärker an der Exkulpation des Vaters. Das Aeneis-Bild taucht dann kurz vor dem Urteilsspruch nochmal auf: Richard wird bewusst, dass er den Vater vielleicht die ganze Zeit gar nicht nur getragen, sondern eher mit ihm gerungen hat. Die beschützende Annäherung an den Vater und sein Abwerfen fallen in eins. So wie in der Psychoanalyse die Vaterrettung und der Vatermord zwei Seiten derselben Medaille sind.

Welche Rolle spielt die Menschlichkeit in der Vater-Sohn-Beziehung?

Die größere zeitgeschichtliche Konstellation wird im emotionalen, familiären Nukleus verdichtet und anschaulich. Ohne diese ‚menschliche’ Ebene hätte ich das Buch nicht geschrieben. Der Fall Weizsäcker ist historisch breit erfasst, aber es gibt fast nichts zur Rolle des Sohns dabei. Und noch weniger zu dessen Verhältnis in Nürnberg zum Vater. Diese Lücken waren aus literarischer Sicht natürlich reizvoll. Zumal es auch vor Gericht immer wieder um Menschlichkeit ging. Die Verteidigung versuchte Weizsäcker als ehrenhaften Menschen darzustellen, dessen edles Wesen alle Untaten überrage. Umgekehrt hielt am Ende jedoch nur ein einziger Anklagepunkt gegen ihn stand: Er wurde ausgerechnet wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.

Gibt es in Ihrem Roman eigentlich auch Bezüge zu Gegenwart und aktuellen Fragen?

Ja, das war mir sehr wichtig. Zum einen sind da narrative Klammern. Die augenfälligste hat Richard von Weizsäcker selbst gesetzt: Er verteidigt in Nürnberg seinen Vater – und hält dann 40 Jahre später die vielleicht bekannteste deutsche Nachkriegsrede, ausgerechnet über Schuld und Befreiung. Zum anderen gibt es etliche innere Bögen: das Infragestellen von Wahrheitsvereinbarungen etwa, das uns heute unter dem Schlagwort ‚Fake News’ wiederbegegnet. Oder Sprachstrategien der damaligen Verteidigung, die jetzt in ähnlicher Form von der Neuen Rechten verfolgt werden, bis hin zur Instrumentalisierung eines behaupteten Volkswillens.

Und wie sieht es mit literarischen Werken aus?

Die schlagen die dritte Sorte Bögen: in Form intertextueller Spuren. Zum Beispiel habe ich während der Arbeit an dem Roman wieder viel Kafka gelesen und hier und da kleine Fährten gelegt, vor allem zum Prozess. Ich nehme etwas auf, verändere es, aber eine Beziehung bleibt bestehen. Oft geschieht das auch unbewusst. Die Schriftstellerin Dagmar Leupold nennt das literarischen Stoffwechsel. Auch ihr Werk hatte einen wichtigen Einfluss auf meinen Roman, vor allem ihr herausragender Vater-Roman Nach den Kriegen.

Wie haben Sie es geschafft, die literarische Figur von der realen Person Richard von Weizsäckers zu lösen?

Das war wie ein Prozess innerhalb des Prozesses. Ich hatte natürlich den Wunsch, eine Figur zu schaffen, die im Hinblick auf den realen Richard von Weizsäcker glaubwürdig ist, und habe deshalb sehr viel über ihn gelesen. Aber einer so überlebensgroßen Persönlichkeit im engeren Sinne gerecht zu werden, ist unmöglich. Meine Idee war deshalb: Ich zeige meinen Richard deutlich als Kunstfigur, eine, die sich nicht nur aus seiner Biografie speist, sondern aus etlichen Zuströmen, auch aus heutigen Diskursen und Erkenntnissen – ohne dabei aber vollends beliebig zu werden. Ich hoffe, es ist am Ende eine runde Figur geworden, eine mit Brüchen und Rissen, aber kein bloßes Füllhorn. Im Text wird dieser biografische Vorbehalt zum Beispiel durch häufige Konjunktive markiert. Es geht weniger darum, was Richard getan hat, als was er getan haben könnte. Manchmal werden sogar verschiedene Varianten nebeneinander gestellt.

Passt denn dann die Genrezuordnung ‚Roman‘ zu Ihrem Werk?

Ich wollte es zunächst nicht so nennen, sondern im Untertitel: Eine Befragung. Aber die Bezeichnung ‚Roman’ ist inzwischen so offen und losgelöst vom klassischen Zuschnitt, dass er auch einen so hybriden Text einfassen kann.

Wenn Sie nun die Perspektive des Lesers einnehmen, was sind dann Ihrer Meinung nach die Kernaussagen, die man aus Ihrem Roman mitnehmen sollte?

Ich bin etwas zurückhaltend, das selbst so auszubuchstabieren. Aber vielleicht kann ich zumindest eine Sache andeuten, die mir wichtig ist: Literatur hat ihre größten Stärken dort, wo sie Ambivalenzen aushält, wo sie etwas anklingen lässt, was sich anders oder expliziter möglicherweise gar nicht sagen lässt. Aber dieses Flirrenlassen ist nicht mit einem Mangel an Haltung zu verwechseln. Man kann ein Buch über Moral schreiben, ohne zu moralisieren oder – anders herum – alles in nebulöser Unverbindlichkeit aufzulösen.

Wo zeigt sich das zum Beispiel?

Der letzte Satz des Romans berichtet, dass Ernst von Weizsäcker nach seiner Entlassung noch ein paar Texte verfasst hat, bevor er überraschend starb, darunter auch Märchen für seine Enkel. „Märchen“ lautet das letzte Wort des Romans. Das war mir wichtig nach all dem zögerlichen Abwägen, das sich vorher durchzieht. Dass Weizsäcker am Ende zumindest indirekt als Märchenerzähler aufscheint, der Geschichten aufgetischt hat: zu schön, um wahr zu sein. „Märchen“ klingt ja erstmal harmlos, aber in diesem geschichtlichen Kontext ist es natürlich abgründig.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führten Johanna Joppa und Alina Tempelhoff.

Interview mit Fridolin Schley über seinen neuen Roman

Für seinen Roman Die Verteidigung (Hanser Berlin) bekam der Münchner Autor Fridolin Schley 2021 den Tukan-Preis zugesprochen. Zum zweiten Mal erhielt er damit den mit 6.000 Euro dotierten Preis für belletristische Neuerscheinungen von Münchner Autorinnen und Autoren. Fridolin Schleys Roman kreist um die Verteidigung des hohen NS-Beamten und Diplomaten Ernst von Weizsäcker durch seinen Sohn Richard, wobei der Autor uns, so die Jurybegründung, „mit der Frage konfrontiert, wie der Einzelne und seine Familie mit der Schuld umgehen“, und „kühl, präzise und ohne jeden moralischen Überlegenheitsgestus des Nachgeborenen“ uns „das Ringen um die Wahrheit als lebenslangen Prozess“ zeigt. Am 27. September 2021 stellte Fridolin Schley seinen Roman im Literaturhaus München vor. Morgen, am 2. Juni 2022, wird die pandemiebedingt verschobene öffentliche Preisverleihung im Literaturhaus nachgeholt. Das Literaturportal Bayern hat mit ihm über Die Verteidigung gesprochen.

*

LITERATURPORTAL BAYERN: Bei Ihrer Lesung im Literaturhaus haben Sie sich gewundert, weshalb noch niemand das historische Material zu Ernst von Weizsäcker in einem literarischen Kontext bearbeitet hat. Uns interessiert nun, wie Sie darauf gekommen sind, im Rahmen der Nürnberger Prozesse gerade diesen Gerichtsfall herauszugreifen?

FRIDOLIN SCHLEY: Zunächst mal war es tatsächlich einfach ein Fund. Ich habe vor etlichen Jahren an einer wissenschaftlichen Arbeit über Holocaustliteratur gesessen, als ich bei der Recherche auf den Fall stieß. Ich hatte da einen Schlüsselmoment mit dieser berühmten Fotografie, die jetzt auch auf dem Cover abgebildet ist: wie Vater und Sohn sich da anschauen oder eben auch nicht anschauen. Plötzlich merkte ich, wie viel sich darin verdichtet, was man mit den Nürnberger Prozessen, der deutschen Nachkriegszeit und der Gründung des demokratischen Deutschlands verbindet. Und das auch noch eingebettet in ein Vater-Sohn-Drama. Ausgerechnet bei den Weizsäckers! Die ganze Konstellation sprang mich geradezu an.

Besonders auffällig ist in Ihrem Roman das erste Kapitel mit seiner Beschreibungsfülle. Wieso haben Sie entschieden, den Roman so zu beginnen?

Die Idee war schon früh, eine Art doku-fiktionalen Roman zu schreiben, in dem die historischen Materialien stark berücksichtigt werden. Aber mir war zugleich klar, dass es darüber hinausgehen würde. Es sollte kein vertrockneter historischer Text werden. Ich wollte das Material nehmen, es entstauben und in die Schwebe heben. Deshalb dieser unmittelbare, fast sinnliche Einstieg. Zudem galt es, Raum, Zeit und Figuren einzuführen und den Leser gewissermaßen in diesen Gerichtssaal zu ziehen. Das funktioniert mit Veranschaulichung besser als mit langen Erklärungen. Anfangs hatte ich sogar vor, den ganzen Roman in dieser heraufbeschwörenden Art zu gestalten. Erst beim Schreiben merkte ich, dass es eine zweite, reflexivere Ebene brauchte, eine Pendelbewegung zwischen Nähe und Distanz.

Hat das viele historische Material den Schreibprozess erleichtert oder lag darin gerade auch eine Schwierigkeit?

Es war ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite gab es immer etwas, worauf ich mich im Zweifel stützen konnte. Aber es war schwer, dafür eine Form zu finden, die sich nicht selbst strangulierte. Der Fall ist einfach sehr komplex. Um ihm historisch einigermaßen gerecht zu werden, musste ich tief in die Materie eindringen. Das droht dann aber leicht auf Kosten der literarischen Lebendigkeit zu gehen. Also habe ich versucht, dieses Dilemma selbst produktiv werden zu lassen, es die Leser*innen spüren zu lassen. Im Grunde strukturell ähnlich wie die reale Anklagevertretung damals, die sich ganz auf Dokumente und Akten stützte und so nolens volens erst die Frage provozierte, wie weit man damit der Wahrheit überhaupt kommen kann.

Wie haben Sie entschieden, welche Fakten Sie im Roman verarbeiten oder weglassen?

Es war ein permanentes Verdichten und Verzichten. Das tat manchmal weh, weil einem ja fast alles wichtig vorkommt, wenn man so tief in der Recherche steckt. Man muss jeden Tag neu abtauchen und darf zugleich den dramaturgischen Außenblick nicht ganz verlieren: Was braucht der Roman – als Roman? Was sind meine Leitfragen, wie halte ich sie schlank? So waren letztlich etliche Passagen und Nebenfiguren wegzulassen, um den Fokus und die innere Spannung des Romans zu wahren. Ein Beispiel dafür wäre Richard von Weizsäckers Bruder Carl Friedrich. Bei mir kommt er nur am Rande vor, als eine Art mediale Figur. In Wirklichkeit hatte er sogar einen ziemlich kontroversen eigenen Auftritt als Zeuge vor Gericht.

War es durch das Material denn möglich, Ihren Arbeitsprozess zu verkürzen?

Ich habe alles in allem zwei Jahre an dem Buch gearbeitet; für meine Arbeitsweise und ein so großes Thema ist das relativ kurz, denke ich. Zumindest hat es sich beim Schreiben wie ein ziemlicher Ritt angefühlt. Alles lief immer parallel: schreiben, recherchieren, weiterschreiben, noch mehr recherchieren. Sicherheit kommt so kaum auf. Ich hoffe aber, dass der Text genau das mittransportiert – man steht nie auf ganz sicherem Grund. Es kann nur eine Annäherung sein, ein unruhiger Prozess, auch für die Leser*innen.

Und kam durch die Recherche auch das Interesse an der Vater-Sohn-Beziehung auf?

Nein, das war eigentlich schon ganz am Anfang da. Vater-Sohn-Konflikte haben mich immer sehr interessiert, sicher auch aus biografischen Gründen. Ich hatte selbst ein recht ambivalentes Verhältnis zu meinem Vater. Das ist einfach ein Trigger, auf den ich – seit ich schreibe – anspringe. Schon mein erstes Buch war eine Vater-Sohn-Geschichte. Aber auch als Archetypus spielt diese Konstellation eine faszinierende Rolle in der Literaturgeschichte. Mein Arbeitstitel für den Roman war ein Satz von Aeneis, der seinen Vater aus dem brennenden Troja trägt: „Deine Last wird mir nichts wiegen“.

Im ersten Kapitel hat Richard an einer Stelle das Gefühl, mit der erdrückenden Verantwortung wüchsen ihm auch ungeahnte Kräfte zu.

Er will den Vater retten, auch ihm menschlich näher kommen. Zugleich zweifelt er im Laufe der Zeit immer stärker an der Exkulpation des Vaters. Das Aeneis-Bild taucht dann kurz vor dem Urteilsspruch nochmal auf: Richard wird bewusst, dass er den Vater vielleicht die ganze Zeit gar nicht nur getragen, sondern eher mit ihm gerungen hat. Die beschützende Annäherung an den Vater und sein Abwerfen fallen in eins. So wie in der Psychoanalyse die Vaterrettung und der Vatermord zwei Seiten derselben Medaille sind.

Welche Rolle spielt die Menschlichkeit in der Vater-Sohn-Beziehung?

Die größere zeitgeschichtliche Konstellation wird im emotionalen, familiären Nukleus verdichtet und anschaulich. Ohne diese ‚menschliche’ Ebene hätte ich das Buch nicht geschrieben. Der Fall Weizsäcker ist historisch breit erfasst, aber es gibt fast nichts zur Rolle des Sohns dabei. Und noch weniger zu dessen Verhältnis in Nürnberg zum Vater. Diese Lücken waren aus literarischer Sicht natürlich reizvoll. Zumal es auch vor Gericht immer wieder um Menschlichkeit ging. Die Verteidigung versuchte Weizsäcker als ehrenhaften Menschen darzustellen, dessen edles Wesen alle Untaten überrage. Umgekehrt hielt am Ende jedoch nur ein einziger Anklagepunkt gegen ihn stand: Er wurde ausgerechnet wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.

Gibt es in Ihrem Roman eigentlich auch Bezüge zu Gegenwart und aktuellen Fragen?

Ja, das war mir sehr wichtig. Zum einen sind da narrative Klammern. Die augenfälligste hat Richard von Weizsäcker selbst gesetzt: Er verteidigt in Nürnberg seinen Vater – und hält dann 40 Jahre später die vielleicht bekannteste deutsche Nachkriegsrede, ausgerechnet über Schuld und Befreiung. Zum anderen gibt es etliche innere Bögen: das Infragestellen von Wahrheitsvereinbarungen etwa, das uns heute unter dem Schlagwort ‚Fake News’ wiederbegegnet. Oder Sprachstrategien der damaligen Verteidigung, die jetzt in ähnlicher Form von der Neuen Rechten verfolgt werden, bis hin zur Instrumentalisierung eines behaupteten Volkswillens.

Und wie sieht es mit literarischen Werken aus?

Die schlagen die dritte Sorte Bögen: in Form intertextueller Spuren. Zum Beispiel habe ich während der Arbeit an dem Roman wieder viel Kafka gelesen und hier und da kleine Fährten gelegt, vor allem zum Prozess. Ich nehme etwas auf, verändere es, aber eine Beziehung bleibt bestehen. Oft geschieht das auch unbewusst. Die Schriftstellerin Dagmar Leupold nennt das literarischen Stoffwechsel. Auch ihr Werk hatte einen wichtigen Einfluss auf meinen Roman, vor allem ihr herausragender Vater-Roman Nach den Kriegen.

Wie haben Sie es geschafft, die literarische Figur von der realen Person Richard von Weizsäckers zu lösen?

Das war wie ein Prozess innerhalb des Prozesses. Ich hatte natürlich den Wunsch, eine Figur zu schaffen, die im Hinblick auf den realen Richard von Weizsäcker glaubwürdig ist, und habe deshalb sehr viel über ihn gelesen. Aber einer so überlebensgroßen Persönlichkeit im engeren Sinne gerecht zu werden, ist unmöglich. Meine Idee war deshalb: Ich zeige meinen Richard deutlich als Kunstfigur, eine, die sich nicht nur aus seiner Biografie speist, sondern aus etlichen Zuströmen, auch aus heutigen Diskursen und Erkenntnissen – ohne dabei aber vollends beliebig zu werden. Ich hoffe, es ist am Ende eine runde Figur geworden, eine mit Brüchen und Rissen, aber kein bloßes Füllhorn. Im Text wird dieser biografische Vorbehalt zum Beispiel durch häufige Konjunktive markiert. Es geht weniger darum, was Richard getan hat, als was er getan haben könnte. Manchmal werden sogar verschiedene Varianten nebeneinander gestellt.

Passt denn dann die Genrezuordnung ‚Roman‘ zu Ihrem Werk?

Ich wollte es zunächst nicht so nennen, sondern im Untertitel: Eine Befragung. Aber die Bezeichnung ‚Roman’ ist inzwischen so offen und losgelöst vom klassischen Zuschnitt, dass er auch einen so hybriden Text einfassen kann.

Wenn Sie nun die Perspektive des Lesers einnehmen, was sind dann Ihrer Meinung nach die Kernaussagen, die man aus Ihrem Roman mitnehmen sollte?

Ich bin etwas zurückhaltend, das selbst so auszubuchstabieren. Aber vielleicht kann ich zumindest eine Sache andeuten, die mir wichtig ist: Literatur hat ihre größten Stärken dort, wo sie Ambivalenzen aushält, wo sie etwas anklingen lässt, was sich anders oder expliziter möglicherweise gar nicht sagen lässt. Aber dieses Flirrenlassen ist nicht mit einem Mangel an Haltung zu verwechseln. Man kann ein Buch über Moral schreiben, ohne zu moralisieren oder – anders herum – alles in nebulöser Unverbindlichkeit aufzulösen.

Wo zeigt sich das zum Beispiel?

Der letzte Satz des Romans berichtet, dass Ernst von Weizsäcker nach seiner Entlassung noch ein paar Texte verfasst hat, bevor er überraschend starb, darunter auch Märchen für seine Enkel. „Märchen“ lautet das letzte Wort des Romans. Das war mir wichtig nach all dem zögerlichen Abwägen, das sich vorher durchzieht. Dass Weizsäcker am Ende zumindest indirekt als Märchenerzähler aufscheint, der Geschichten aufgetischt hat: zu schön, um wahr zu sein. „Märchen“ klingt ja erstmal harmlos, aber in diesem geschichtlichen Kontext ist es natürlich abgründig.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führten Johanna Joppa und Alina Tempelhoff.