Über das Werk von Asta Scheib (5): Zum 100. Todestag von Lena Christ

Die am 27. Juli 1939 in Bergneustadt (Nordrhein-Westfalen) geborene und seit den 1970er-Jahren in München lebende Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin Asta Scheib hat letztes Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert. Mit dem fünften Teil unserer mehrteiligen Blogreihe wollen wir den Streifzug durch ihr vielfältiges literarisches Werk fortsetzen (alle Beiträge zur Blogreihe finden Sie HIER). Im Mittelpunkt steht anlässlich des heutigen 100. Todestags von Lena Christ Asta Scheibs Roman In den Gärten des Herzens. Die Leidenschaft der Lena Christ (2002). Ein Beitrag von Nastasja S. Dresler.

*

Als Lena erwachte, sah sie undeutlich das Gesicht der Barmherzigen Schwester unter der weißen Flügelhaube. Durch das geöffnete Oberlicht des großen Fensters kam der Tag herein, Lena hörte den Kies unter den anfahrenden Wagen knirschen. [...] Lena fühlte sich, als habe man ihr mit einem Holzhammer auf den Kopf geschlagen, und sie wollte zurückgleiten in den Schlaf, in die Wärme und Sauberkeit des weißen Bettzeugs. [...] Doch die Schwester hatte einen Block auf den Knien, Lena sah ihn erst jetzt, und die Schwester sagte, dass sie Fragen stellen müsse, alles aufschreiben über den Neuzugang.

(Asta Scheib: In den Gärten des Herzens. Die Leidenschaft der Lena Christ. dtv, München 2006, S. 9.)

Mit dieser Szene setzt Asta Scheibs Roman über Lena Christ ein. Die Lebensgeschichte der 1881 in Glonn geborenen Magdalena Pichler ist eine Leidensgeschichte, der Schauplatz des Klinikums Schwabing als Auftakt erscheint allzu sorgfältig ausgewählt. Hier trifft sie nach ihrem Zusammenbruch auf der Straße im Jahr 1910 auf verständige Krankenschwestern und fürsorgliche Ärzte – bis sie wieder in die unbehütete Lebensrealität entlassen wird. Lena Christ wird 29 Jahre alt und hat sich eine Tuberkulose zugezogen. Auf ihrem Krankenlager lässt sie ihr bisheriges Leben Revue passieren. Die Schwerstarbeit im Wirtshaus in der Münchner Maxvorstadt, die Misshandlungen durch die Mutter, die sich in ihrer Ehe mit Anton Leix fortsetzen, die prekäre Wohnsituation und finanzielle Sorgen – all diese Umstände zehren an Körper und Seele. Lena Christ hat zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Selbstmordversuche hinter sich. Für den betreuenden Arzt ist die Frau aus der Unterschicht ein Phänomen:

Kerschensteiner sah auf die Patientin, von der er glaubte, dass sie schlafe, und dann schaute er die jungen Ärzte an, die mit ihm das Bett umstanden. Lena war von dem langen Gespräch mit der Schwester so erschöpft, dass sie ihre Augen nicht öffnen konnte, doch die Worte des Arztes hörte sie wie durch einen Vorhang: „Ich glaube, im Gesicht dieser Patientin Duldsamkeit und Passivität dem Leben gegenüber zu sehen. Aber der Zug um den Mund, die beiden Falten zwischen den Brauen zeigen mir, dass sie auch zu Rebellion und Zorn fähig ist.“ Der Arzt wies auf die langen Narben an den Handgelenken Lenas. „Sie sehen, dass sie sich schon einmal das Leben nehmen wollte [...].“ Kerschensteiner sah seine Mitarbeiter erwartungsvoll an, sie schauten etwas ratlos zurück. Was war an dieser Frau so interessant, dass sich der Chef selber um sie kümmerte. Gut, man hatte sie von der Straße aufgelesen, halb verhungert, Blut spuckend, wahrscheinlich litt sie an einer Lungentuberkulose [...]. Solche Fälle gab es viele, und der Chef sah streng darauf, dass sie alle gut gepflegt wurden. Doch warum redete er über diese Frau wie über einen hochinteressanten medizinischen Fall? (Ebenda, S. 28f.)

Dr. Kerschensteiner ist auf seinem Gebiet sehr anerkannt, hat dem Standort des Schwabinger Krankenhauses zu Ansehen verholfen und zeichnet sich dadurch aus, auch die seelischen Zustände seiner Patienten ergründen zu wollen. Daher bemühen sich die Assistenten, dieses Interesse zu teilen.

„Wenn sie auch aus den unteren Schichten kommt“, sagte Kerschensteiner, „ist sie doch nicht mit der breiten Masse zu vergleichen. Sie hat nicht die Farblosigkeit, die grobe Machart des Durchschnitts.“ Er wies auf die langen schlanken Hände Lenas, auf die schmalen Gelenke, das magere, aber fein geschnittene Gesicht. „Sehen Sie, wie edel sie wirkt.“ Beflissen nickten die jungen Männer, und Kerschensteiner wusste, dass sie keineswegs etwas gesehen hatten außer einer Consumption, einer Phthisis. [...] (Ebenda, S. 29f.)

© Hoffmann und Campe Verlag

Aus der wohlwollenden Behandlung schöpft Lena Kraft und Mut, ihrem weiteren Leben zu trotzen. Sie muss mitansehen, wie um sie herum andere Patienten der Lungenerkrankung erliegen:

[Diese] waren anfangs voller Hoffnung gewesen, klammerten sich an die Hoffnung, waren in ihre Hoffnung verliebt. Doch dann hatten sie, vermutlich an dem Punkt der endlosen Müdigkeit, an dem Lena ebenfalls gewesen war, in diesem Müdigkeitsmeer hatten sie das Hoffen und Kämpfen aufgegeben, sich gefügt und unterworfen. Lena war es so ergangen. Als Frauen vom Bezirksamt ihre beiden Mädchen abgeholt hatten, als sie selber mit letzter Kraft zum Schwabinger Krankenhaus hatte gehen wollen, als sie in einer der Straßen zusammenbrach, glaubte sie, dass ihr Lebensende gekommen sei, und sie wehrte sich nicht mehr dagegen. [...] Doch dann, in der tiefen Ohnmacht, sah Lena sich an einem Ufer stehen, in einer Gegend, in der sie noch niemals gewesen war. [...] Bunte Schleier hoben und senkten sich sanft, und Lena war auf eine seltsame Art zufrieden und ruhig gewesen, bis der Gedanke an Magdalena und Alixl in ihr lebendig wurde. [...] Sie wollte zurück, und als sie feste Hände fühlte, die ihre Wangen leicht, aber anhaltend schlugen, konnte Lena zurückkommen von dem fremden Ufer, auftauchen aus den bunten Geweben und wieder da sein. (Ebenda, S. 54f.)

Lenas behandelnder Arzt bemüht sich sogar darum, ihr eine Arbeitsstelle zu vermitteln. Doch wartet die Zukunft mit weiteren Niederschlägen auf. Als bereits anerkannte Schriftstellerin von Werken wie Erinnerungen einer Überflüssigen (1912) wird das Jahr 1920 zu ihrem finalen Schicksalsjahr. Ausgerechnet ihr zweiter Mann Peter Jerusalem (Benedix), bei dem sie nach dem Klinikaufenthalt eine Anstellung als Diktatschreiberin gefunden hat und der sie dazu ermutigt, ihre Lebenseindrücke auf Papier zu bringen, selbst Schriftsteller und ihr Förderer, treibt sie nach gescheiterter Ehe in den Selbstmord. Erneut in Geldnöten beginnt Lena Christ sich strafbar zu machen:

Lena konnte absehen, wann sie wieder mittellos dastehen würde. Da war nichts mehr, was sie hätte verkaufen können. [...] – alles, was sie irgend entbehren konnten, hatte sie zu Geld gemacht. Nur die Bilder hingen noch an den Wänden. [...] Zwei Gemälde stellten Gebirgslandschaften dar, eines zeigte eine liebliche Gegend um Dachau, ein anderes den Spaziergang eines Liebespaares unter Bäumen, das fünfte zeigte den Engel mit dem Flammenschwert. Lena fuhr zu der Galerie am Kosttor. [...] Durchnässt und vor Frost zitternd, zeigte sie dem Inhaber ihre Bilder, doch er sagte, damit wäre kein Geld zu machen, das seien Bilder völlig unbekannter Maler, die wolle niemand kaufen. Wenn sie Bilder hätte von Stuck, Lenbach oder Defregger, dann könne sie gerne wiederkommen. (Ebenda, S. 378f.)

Lena verfällt einer waghalsigen Idee, die ihr aber als letztes Mittel erscheint:

In ihrem Kellerabteil lag nur noch elendes Gerümpel, [...] doch sie räumte alles entschlossen beiseite, fand, was sie suchte. Die Ölfarben, die noch von der Restaurierung ihrer Möbel übrig waren, hatten jeden Umzug mitgemacht, lagen in ein altes Laken eingewickelt in der Schublade des zertrümmerten Tisches. Lena ging wieder hinauf in ihre Wohnung [...] und malte mit einem Küchenpinsel „Stuck“ auf ihr Bild, das die Landschaft bei Dachau zeigte. Lena wusste, dass das völlig wahnsinnig war, dass ihr Bild mit dem Maler Stuck nichts zu tun hatte. Stucks große mythologische und symbolhafte Kunst war einzigartig, jedermann, der sich für Malerei interessierte, kannte ihn, und gerade deshalb wählte sie seinen Namen für ihr Bild, da ohnehin nur üble Geschäftemacher danach greifen würden. (Ebenda, S. 384f.)

Sie verkauft die Fälschungen an einen Galeristen in Schwabing und kann von dem Erlös ihre Kinder und sich ernähren. Doch der Betrug fliegt auf, Lena Christ wird angeklagt und muss eine Haftstrafe fürchten. Peter Jerusalem (genannt „Herrli“) tritt an sie heran und nützt die Gunst der Stunde: „Weißt du, wie man in der Stadt von dir redet? Weißt du, dass du erledigt bist, ganz und gar erledigt?“ (Ebenda, S. 393.) Er unterbreitet ihr einen entsetzlichen Vorschlag:

„Ich habe einen Bekannten, der ist Professor in einem Forschungslabor. Er kann mir Zyankali besorgen. Das ist ein Gift, das sehr schnell wirkt. In wenigen Sekunden wärest du tot. Überlege es dir, es wäre für uns alles das Beste. Aber vor allem für dich. Dein schlechter Ruf wird dich fortan überallhin verfolgen.“ In der Nacht schlief Lena kaum [...] – ausgerechnet er drängte sich wieder in ihr Leben. Es war, als habe er ihr Zimmer mit Angstschwaden angefüllt. Er hatte die Augen eines Dompteurs, er triumphierte vor Freude und Stolz, dass Lena, sein ausgebrochenes Tier, wieder in seinen Fängen war. (Ebenda, S. 395.)

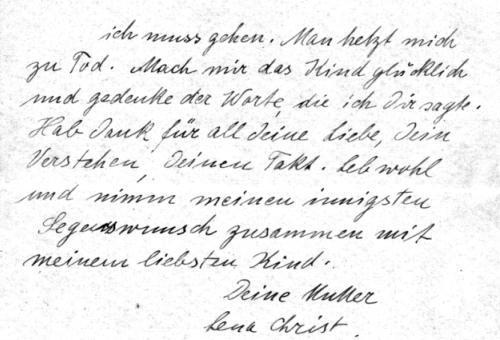

Lena Christs Abschiedsbrief an ihren Schwiegersohn (Archiv Monacensia)

„Herrli“ zwingt das Tier in die Knie. Lena tut wie ihr geraten und ergibt sich ihrem Schicksal: „Sie fuhr mit der Tram nach Sendling hinaus. Am Harras stieg sie aus und ging zu Fuß zum Waldfriedhof. Es war noch früh, nicht einmal halb zehn, doch die Sonne stand schon hoch am sattblauen Himmel, und in ihrem Licht wichen Lenas dunkle Gefühle und wurden klein und nichtig. [...] [Sie] war müde von ihrem Leben, sterbensmüde.“ (Ebenda, S. 399.) Nur an ihre Töchter denkt sie noch und stellt sich vor, wie Ludwig Thoma, Erich Petzet und Herman Kerschensteiner sich zusammensetzen und beratschlagen würden, was man nun für Lenas Töchter tun könne:

Lena trat durch das Tor des Waldfriedhofes und ging zum Grab des Vaters von Ludovico [ihrem vormaligen Geliebten], wo sie sich mit Herrli treffen wollte. Er war schon da, reichte ihr ein Fläschchen und ging rasch wieder davon, man sollte sie nicht zusammen sehen, nicht beobachten, dass Herrli ihr das Gift gab, denn Beihilfe zum Selbstmord war strafbar. Herrli ging zwischen den Gräbern davon, eilig, er hatte nicht den kleinsten Versuch gemacht, Lena von ihrem Vorhaben abzubringen [...]. Lena war entsetzt, wie klar und intensiv sie ihre Lage sah. Sie erkannte, dass ihr nicht mehr blieb als die Leere des Todes. [...] „Heiliges Herz Mariä“, betete Lena, als sie die Flasche aus ihrer Tasche herausnahm und den Stöpsel herauszog, „du bist die Trösterin der Betrübten, die Hoffnung der Sterbenden, bleib jetzt bei mir, ich hab nur noch dich.“ Herrli hatte ihr gesagt, sie solle nicht an dem Zyankali riechen, sondern es in einem Zug hinunterstürzen. Er war fürsorglich, ihr Todesengel, und Lena folgte seinem Rat. Sie spürte, wie das Gift durch ihre Adern rann, sie fühlte sich schwer, wie gelähmt, doch ihr Verstand arbeitete noch klar und kämpfte gegen die Todesvorstellung, [...] gegen den ewigen Schlaf. Ihr Herz schlug verzweifelt, laut, als müsse es zerbrechen, und Lena durchfuhr ein dunkler Blitz von Einsamkeit und Schrecken. Sie richtete sich hoch auf, kalt und zitternd wegen des Schocks, dann hörte sie die Stimmen der Vögel nur noch leise und dann nicht mehr. (Ebenda, S. 400f.)

Wenige Minuten nach ihrem Zusammenbruch wird sie von einer Friedhofsarbeiterin aufgefunden. „Mein Gott, noch so jung und so schön!“ Im Protokoll – Selbstmörder wurden für gewöhnlich obduziert – wird ihr Gesundheitszustand als „günstig“ bewertet – entgegen Peter Jerusalems Zeugnis in seinem Buch über Lena Christ, in dem er sie als unrettbar krank hinstellt.

Über das Werk von Asta Scheib (5): Zum 100. Todestag von Lena Christ

Die am 27. Juli 1939 in Bergneustadt (Nordrhein-Westfalen) geborene und seit den 1970er-Jahren in München lebende Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin Asta Scheib hat letztes Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert. Mit dem fünften Teil unserer mehrteiligen Blogreihe wollen wir den Streifzug durch ihr vielfältiges literarisches Werk fortsetzen (alle Beiträge zur Blogreihe finden Sie HIER). Im Mittelpunkt steht anlässlich des heutigen 100. Todestags von Lena Christ Asta Scheibs Roman In den Gärten des Herzens. Die Leidenschaft der Lena Christ (2002). Ein Beitrag von Nastasja S. Dresler.

*

Als Lena erwachte, sah sie undeutlich das Gesicht der Barmherzigen Schwester unter der weißen Flügelhaube. Durch das geöffnete Oberlicht des großen Fensters kam der Tag herein, Lena hörte den Kies unter den anfahrenden Wagen knirschen. [...] Lena fühlte sich, als habe man ihr mit einem Holzhammer auf den Kopf geschlagen, und sie wollte zurückgleiten in den Schlaf, in die Wärme und Sauberkeit des weißen Bettzeugs. [...] Doch die Schwester hatte einen Block auf den Knien, Lena sah ihn erst jetzt, und die Schwester sagte, dass sie Fragen stellen müsse, alles aufschreiben über den Neuzugang.

(Asta Scheib: In den Gärten des Herzens. Die Leidenschaft der Lena Christ. dtv, München 2006, S. 9.)

Mit dieser Szene setzt Asta Scheibs Roman über Lena Christ ein. Die Lebensgeschichte der 1881 in Glonn geborenen Magdalena Pichler ist eine Leidensgeschichte, der Schauplatz des Klinikums Schwabing als Auftakt erscheint allzu sorgfältig ausgewählt. Hier trifft sie nach ihrem Zusammenbruch auf der Straße im Jahr 1910 auf verständige Krankenschwestern und fürsorgliche Ärzte – bis sie wieder in die unbehütete Lebensrealität entlassen wird. Lena Christ wird 29 Jahre alt und hat sich eine Tuberkulose zugezogen. Auf ihrem Krankenlager lässt sie ihr bisheriges Leben Revue passieren. Die Schwerstarbeit im Wirtshaus in der Münchner Maxvorstadt, die Misshandlungen durch die Mutter, die sich in ihrer Ehe mit Anton Leix fortsetzen, die prekäre Wohnsituation und finanzielle Sorgen – all diese Umstände zehren an Körper und Seele. Lena Christ hat zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Selbstmordversuche hinter sich. Für den betreuenden Arzt ist die Frau aus der Unterschicht ein Phänomen:

Kerschensteiner sah auf die Patientin, von der er glaubte, dass sie schlafe, und dann schaute er die jungen Ärzte an, die mit ihm das Bett umstanden. Lena war von dem langen Gespräch mit der Schwester so erschöpft, dass sie ihre Augen nicht öffnen konnte, doch die Worte des Arztes hörte sie wie durch einen Vorhang: „Ich glaube, im Gesicht dieser Patientin Duldsamkeit und Passivität dem Leben gegenüber zu sehen. Aber der Zug um den Mund, die beiden Falten zwischen den Brauen zeigen mir, dass sie auch zu Rebellion und Zorn fähig ist.“ Der Arzt wies auf die langen Narben an den Handgelenken Lenas. „Sie sehen, dass sie sich schon einmal das Leben nehmen wollte [...].“ Kerschensteiner sah seine Mitarbeiter erwartungsvoll an, sie schauten etwas ratlos zurück. Was war an dieser Frau so interessant, dass sich der Chef selber um sie kümmerte. Gut, man hatte sie von der Straße aufgelesen, halb verhungert, Blut spuckend, wahrscheinlich litt sie an einer Lungentuberkulose [...]. Solche Fälle gab es viele, und der Chef sah streng darauf, dass sie alle gut gepflegt wurden. Doch warum redete er über diese Frau wie über einen hochinteressanten medizinischen Fall? (Ebenda, S. 28f.)

Dr. Kerschensteiner ist auf seinem Gebiet sehr anerkannt, hat dem Standort des Schwabinger Krankenhauses zu Ansehen verholfen und zeichnet sich dadurch aus, auch die seelischen Zustände seiner Patienten ergründen zu wollen. Daher bemühen sich die Assistenten, dieses Interesse zu teilen.

„Wenn sie auch aus den unteren Schichten kommt“, sagte Kerschensteiner, „ist sie doch nicht mit der breiten Masse zu vergleichen. Sie hat nicht die Farblosigkeit, die grobe Machart des Durchschnitts.“ Er wies auf die langen schlanken Hände Lenas, auf die schmalen Gelenke, das magere, aber fein geschnittene Gesicht. „Sehen Sie, wie edel sie wirkt.“ Beflissen nickten die jungen Männer, und Kerschensteiner wusste, dass sie keineswegs etwas gesehen hatten außer einer Consumption, einer Phthisis. [...] (Ebenda, S. 29f.)

© Hoffmann und Campe Verlag

Aus der wohlwollenden Behandlung schöpft Lena Kraft und Mut, ihrem weiteren Leben zu trotzen. Sie muss mitansehen, wie um sie herum andere Patienten der Lungenerkrankung erliegen:

[Diese] waren anfangs voller Hoffnung gewesen, klammerten sich an die Hoffnung, waren in ihre Hoffnung verliebt. Doch dann hatten sie, vermutlich an dem Punkt der endlosen Müdigkeit, an dem Lena ebenfalls gewesen war, in diesem Müdigkeitsmeer hatten sie das Hoffen und Kämpfen aufgegeben, sich gefügt und unterworfen. Lena war es so ergangen. Als Frauen vom Bezirksamt ihre beiden Mädchen abgeholt hatten, als sie selber mit letzter Kraft zum Schwabinger Krankenhaus hatte gehen wollen, als sie in einer der Straßen zusammenbrach, glaubte sie, dass ihr Lebensende gekommen sei, und sie wehrte sich nicht mehr dagegen. [...] Doch dann, in der tiefen Ohnmacht, sah Lena sich an einem Ufer stehen, in einer Gegend, in der sie noch niemals gewesen war. [...] Bunte Schleier hoben und senkten sich sanft, und Lena war auf eine seltsame Art zufrieden und ruhig gewesen, bis der Gedanke an Magdalena und Alixl in ihr lebendig wurde. [...] Sie wollte zurück, und als sie feste Hände fühlte, die ihre Wangen leicht, aber anhaltend schlugen, konnte Lena zurückkommen von dem fremden Ufer, auftauchen aus den bunten Geweben und wieder da sein. (Ebenda, S. 54f.)

Lenas behandelnder Arzt bemüht sich sogar darum, ihr eine Arbeitsstelle zu vermitteln. Doch wartet die Zukunft mit weiteren Niederschlägen auf. Als bereits anerkannte Schriftstellerin von Werken wie Erinnerungen einer Überflüssigen (1912) wird das Jahr 1920 zu ihrem finalen Schicksalsjahr. Ausgerechnet ihr zweiter Mann Peter Jerusalem (Benedix), bei dem sie nach dem Klinikaufenthalt eine Anstellung als Diktatschreiberin gefunden hat und der sie dazu ermutigt, ihre Lebenseindrücke auf Papier zu bringen, selbst Schriftsteller und ihr Förderer, treibt sie nach gescheiterter Ehe in den Selbstmord. Erneut in Geldnöten beginnt Lena Christ sich strafbar zu machen:

Lena konnte absehen, wann sie wieder mittellos dastehen würde. Da war nichts mehr, was sie hätte verkaufen können. [...] – alles, was sie irgend entbehren konnten, hatte sie zu Geld gemacht. Nur die Bilder hingen noch an den Wänden. [...] Zwei Gemälde stellten Gebirgslandschaften dar, eines zeigte eine liebliche Gegend um Dachau, ein anderes den Spaziergang eines Liebespaares unter Bäumen, das fünfte zeigte den Engel mit dem Flammenschwert. Lena fuhr zu der Galerie am Kosttor. [...] Durchnässt und vor Frost zitternd, zeigte sie dem Inhaber ihre Bilder, doch er sagte, damit wäre kein Geld zu machen, das seien Bilder völlig unbekannter Maler, die wolle niemand kaufen. Wenn sie Bilder hätte von Stuck, Lenbach oder Defregger, dann könne sie gerne wiederkommen. (Ebenda, S. 378f.)

Lena verfällt einer waghalsigen Idee, die ihr aber als letztes Mittel erscheint:

In ihrem Kellerabteil lag nur noch elendes Gerümpel, [...] doch sie räumte alles entschlossen beiseite, fand, was sie suchte. Die Ölfarben, die noch von der Restaurierung ihrer Möbel übrig waren, hatten jeden Umzug mitgemacht, lagen in ein altes Laken eingewickelt in der Schublade des zertrümmerten Tisches. Lena ging wieder hinauf in ihre Wohnung [...] und malte mit einem Küchenpinsel „Stuck“ auf ihr Bild, das die Landschaft bei Dachau zeigte. Lena wusste, dass das völlig wahnsinnig war, dass ihr Bild mit dem Maler Stuck nichts zu tun hatte. Stucks große mythologische und symbolhafte Kunst war einzigartig, jedermann, der sich für Malerei interessierte, kannte ihn, und gerade deshalb wählte sie seinen Namen für ihr Bild, da ohnehin nur üble Geschäftemacher danach greifen würden. (Ebenda, S. 384f.)

Sie verkauft die Fälschungen an einen Galeristen in Schwabing und kann von dem Erlös ihre Kinder und sich ernähren. Doch der Betrug fliegt auf, Lena Christ wird angeklagt und muss eine Haftstrafe fürchten. Peter Jerusalem (genannt „Herrli“) tritt an sie heran und nützt die Gunst der Stunde: „Weißt du, wie man in der Stadt von dir redet? Weißt du, dass du erledigt bist, ganz und gar erledigt?“ (Ebenda, S. 393.) Er unterbreitet ihr einen entsetzlichen Vorschlag:

„Ich habe einen Bekannten, der ist Professor in einem Forschungslabor. Er kann mir Zyankali besorgen. Das ist ein Gift, das sehr schnell wirkt. In wenigen Sekunden wärest du tot. Überlege es dir, es wäre für uns alles das Beste. Aber vor allem für dich. Dein schlechter Ruf wird dich fortan überallhin verfolgen.“ In der Nacht schlief Lena kaum [...] – ausgerechnet er drängte sich wieder in ihr Leben. Es war, als habe er ihr Zimmer mit Angstschwaden angefüllt. Er hatte die Augen eines Dompteurs, er triumphierte vor Freude und Stolz, dass Lena, sein ausgebrochenes Tier, wieder in seinen Fängen war. (Ebenda, S. 395.)

Lena Christs Abschiedsbrief an ihren Schwiegersohn (Archiv Monacensia)

„Herrli“ zwingt das Tier in die Knie. Lena tut wie ihr geraten und ergibt sich ihrem Schicksal: „Sie fuhr mit der Tram nach Sendling hinaus. Am Harras stieg sie aus und ging zu Fuß zum Waldfriedhof. Es war noch früh, nicht einmal halb zehn, doch die Sonne stand schon hoch am sattblauen Himmel, und in ihrem Licht wichen Lenas dunkle Gefühle und wurden klein und nichtig. [...] [Sie] war müde von ihrem Leben, sterbensmüde.“ (Ebenda, S. 399.) Nur an ihre Töchter denkt sie noch und stellt sich vor, wie Ludwig Thoma, Erich Petzet und Herman Kerschensteiner sich zusammensetzen und beratschlagen würden, was man nun für Lenas Töchter tun könne:

Lena trat durch das Tor des Waldfriedhofes und ging zum Grab des Vaters von Ludovico [ihrem vormaligen Geliebten], wo sie sich mit Herrli treffen wollte. Er war schon da, reichte ihr ein Fläschchen und ging rasch wieder davon, man sollte sie nicht zusammen sehen, nicht beobachten, dass Herrli ihr das Gift gab, denn Beihilfe zum Selbstmord war strafbar. Herrli ging zwischen den Gräbern davon, eilig, er hatte nicht den kleinsten Versuch gemacht, Lena von ihrem Vorhaben abzubringen [...]. Lena war entsetzt, wie klar und intensiv sie ihre Lage sah. Sie erkannte, dass ihr nicht mehr blieb als die Leere des Todes. [...] „Heiliges Herz Mariä“, betete Lena, als sie die Flasche aus ihrer Tasche herausnahm und den Stöpsel herauszog, „du bist die Trösterin der Betrübten, die Hoffnung der Sterbenden, bleib jetzt bei mir, ich hab nur noch dich.“ Herrli hatte ihr gesagt, sie solle nicht an dem Zyankali riechen, sondern es in einem Zug hinunterstürzen. Er war fürsorglich, ihr Todesengel, und Lena folgte seinem Rat. Sie spürte, wie das Gift durch ihre Adern rann, sie fühlte sich schwer, wie gelähmt, doch ihr Verstand arbeitete noch klar und kämpfte gegen die Todesvorstellung, [...] gegen den ewigen Schlaf. Ihr Herz schlug verzweifelt, laut, als müsse es zerbrechen, und Lena durchfuhr ein dunkler Blitz von Einsamkeit und Schrecken. Sie richtete sich hoch auf, kalt und zitternd wegen des Schocks, dann hörte sie die Stimmen der Vögel nur noch leise und dann nicht mehr. (Ebenda, S. 400f.)

Wenige Minuten nach ihrem Zusammenbruch wird sie von einer Friedhofsarbeiterin aufgefunden. „Mein Gott, noch so jung und so schön!“ Im Protokoll – Selbstmörder wurden für gewöhnlich obduziert – wird ihr Gesundheitszustand als „günstig“ bewertet – entgegen Peter Jerusalems Zeugnis in seinem Buch über Lena Christ, in dem er sie als unrettbar krank hinstellt.