Joana Osmans Buchpremiere: „Frieden. Eine reale Utopie“ im Marstall-Theater

Kurz nach dem überraschenden Friedenschluss in Gaza und Israel stellt die Romanautorin Joana Osman ihr erstes Sachbuch ![]() Frieden. Eine reale Utopie im Marstall-Theater in München vor. Die Redaktion des Literaturportals war vor Ort.

Frieden. Eine reale Utopie im Marstall-Theater in München vor. Die Redaktion des Literaturportals war vor Ort.

*

Kein Stück steht heute auf dem Programm, sondern eine Lesung. Die Stimmung im Marstall-Theater wirkt erwartungsfroh-entspannt. Es scheinen spürbar viele Menschen gekommen zu sein, die entweder die Autorin Osman oder aber ihr Buch bereits im Vorfeld kennen. Einige Reihen bleiben allerdings leer und die farbig so effektvoll ausgeleuchtete Bühne lässt die so sympathisch aufgeregte Autorin, immerhin ihr erstes Sachbuch, ein wenig wie auf dem Präsentierteller wirken.

Ursprünglich sollte die Lesung oben, im 'intimer', gesellig-stuhlgruppierten Marstall-Salon stattfinden, was der Werkatmosphäre sicherlich gutgetan hätte. Aber aufgrund des zu erwartenden höheren Andrangs hatten die Veranstalter leider offensichtlich kurzfristig umentschieden.

Die sehr zugewandte und einfühlsame Moderation des Journalisten Günter Keil versucht diese „theatrale Distanz“ zum Publikum dann ein wenig zu mildern, und das emotionale und geistige Engagement, das Joana Osman in ihr Buch gesteckt hatte, durch ein freundlich-lockeres Gesprächsklima für das Publikum spürbar zu machen. Dass er die Autorin gleich zu Beginn bei einem derart hochkomplexen Thema zu einer „Nahost-Expertin“ macht, setzt allerdings von vornherein etwas missverständliche Maßstäbe. Schließlich sitzt Osman doch als Autorin deutsch-palästinensischer Herkunft, und nicht als Historikerin oder Politikwissenschaftlerin dort in auskunftgebener Funktion auf der Bühne. Joana Osman ist dann auch sichtlich bemüht, diesen Status aus ihrer Sicht zu klären und den persönlichen Bezug zu der Region durch Familie, Freundschaften sowie ihre Aufenthalte dort, in den richtigen Fokus zu rücken.

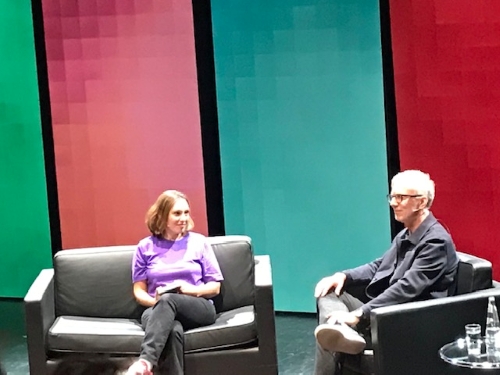

Von links: Joana Osman im Gespräch mit Günter Keil Foto: © Literaturportal Bayern

Die zwei Formen von Frieden

Der Rekurs des Gesprächs auf die aktuelle und allgemeine politische Lage in Nahost nimmt, so verständlich und angebracht er hinsichtlich des kurz zuvor so überraschend zustande gekommenen Friedenschlusses sicherlich ist, der detaillierteren Beschäftigung mit den Thesen des Buches dann auch ein wenig den „Ruheraum“. Aber wenigstens lässt sich die begriffliche Unterscheidung eines „positiven“ und eines „negativen Friedens“, die Osman in ihrem Werk anhand der Thesen des Friedensforschers Johan Galtung entwickelt hat, an dem aktuellen Status des Friedens in Gaza und Israel als dem eines „Waffenstillstands“ gut erörtern.

Die Diskussion, flankiert von drei Leseblöcken, von denen vor allen Dingen der Part mit den persönlichen, biographisch motivierten Passagen bewegt, verläuft dann anregend und so, dass die Hauptschwerpunkte von Frieden. Eine reale Utopie sich auch unvorbereiteten Zuhörern gut vermitteln. Dem Literaturportal Bayern gegenüber hatte Joana Osman die wesentlichen Thesen ihres Werkes bereits einige Wochen zuvor im Gespräch mit der Redaktion und der Autorin Lena Gorelik dargelegt.

Extraktivismus – rücksichtslose Ausbeutung

Einer der zentralen Begriffe, unter denen Joana Osman die derzeitigen machtpolitischen Mechanismen, die Überwältigungs- und Ausbeutungsstrategien diverser Autokraten, Diktatoren und Multi-Milliardäre bündelnd zusammengefasst hat, ist der des „Extraktivismus“: die rücksichtslose Ausbeutung nicht nur, wie allgemeinhin bekannt, von Ländern, Ressourcen und unterprivilegierten Minderheiten, sondern eben auch des gesamten Menschen mit all seinen Gefühlsebenen. Joana Osman äußert sich zu den dazu gehörigen Strategien der Überwältigung wie folgt: „Je mehr du mit Absurditäten bombardiert wirst, umso schneller und schockierender das passiert, umso mehr ist die andere Seite, ist der Gegner abgelenkt; dessen Aufmerksamkeit, Kraft und Widerstandsfähigkeit wird regelrecht abgezogen.“

Des Weiteren arbeitet Osman in ihrem Werk aber vor allen Dingen heraus, dass Demokratie nicht nur ein ständiger Denk- und Arbeitsprozess sei; was zwar jedem Zuhörenden im Publikum sicherlich unmittelbar einleuchtet, aber nicht unbedingt bereits zwingend ins allgemeine Handlungsbewusstsein vorgedrungen ist. Auf die Frage Günter Keils hin, was wir denn aber konkret tun könnten, zeigt sie Schritte auf, wie die Umsetzung eines „positiven Friedens“ eben von der Utopie in die Realität überführt werden könnte.

Zunächst einmal haben wir ihrer Ansicht nach ganz grundlegend verlernt, uns als globale Weltgemeinschaft zu sehen. Wenn wir uns dieser Rolle aber wieder bewusst würden, müssten wir, das Volk, von der Politik und ihren Vertreterinnen und Vertretern auch einmal ungewöhnlichere, effektivere Schritte und Wege der Friedensverhandlung ganz direkt einfordern. Und zwar in Form von Petitionen, Demonstrationen, Kundgebungen, Manifesten und dergleichen mehr. Sich einmal pro Stadt auf der Straße demonstrierend blicken zu lassen und dann wieder in der Passivität zu verschwinden, reiche dieser Tage tatsächlich nicht mehr aus. Osman beschreibt dieses fehlende Bewusstsein der eigenen Beteilung prägnant so: „Wir haben total vergessen, dass etwas, das irgendjemandem in der Ukraine, in den USA, in Gaza, in Tel Aviv passiert, dass uns das alle betrifft. Denn wir sind ja zumindest mittelbar betroffen. Wir sind immer betroffen, wenn Friede, Menschlichkeit und Demokratie wegkippen, weil alles miteinander zusammenhängt.“

Visionen gegen die Dystopie

Als die drei konkreten Schritte, aus der derzeitigen Dystopie herauszufinden, nennt sie dann die folgenden drei Punkte:

1.) Die menschenrechtsverletzenden Dinge, die passieren, beim Namen nennen. Und zwar präzise. Das Faschistische als faschistisch bezeichnen. Keine Verschiebung des Sagbaren, keine Relativierungen mehr zulassen.

2.) Eine gemeinsame Zukunftsvision erstellen und die sehr stark präsent werden lassen. Gerade als Gegennarrativ gegen rechts.

3.) Sich über die Basis verständigen, wie wir Demokratie in der Tiefe leben wollen. Das ist eine Vision, die ebenso machbar wie bewusst niedrigschwellig ansetzt: „Wir wollen eine Gesellschaft, die einigermaßen menschenfreundlich denkt und ein bisschen die Ökologie im Blick hat und die Diversität, Inklusion und Integration.“

Und dies, wie Joana Osman so schön resümierend schloss, sollte doch eigentlich zu leisten sein. Darin waren sich an dem Abend dann auch alle einig. Ein wenig komplexer und jenseits der einleuchtenden und sympathischen Allgemeinplätze in die Tiefe Gehendes, so wie es ihr Sachbuch selbst ja auch tut, hätte man sich an dem Abend schon noch gewünscht. Aber dafür war die launig-anregende Buchpräsentation vielleicht auch nicht das richtige Format.

Bleibt, und dies unbedingt, das Buch selbst zu lesen!

Joana Osmans Buchpremiere: „Frieden. Eine reale Utopie“ im Marstall-Theater

Kurz nach dem überraschenden Friedenschluss in Gaza und Israel stellt die Romanautorin Joana Osman ihr erstes Sachbuch ![]() Frieden. Eine reale Utopie im Marstall-Theater in München vor. Die Redaktion des Literaturportals war vor Ort.

Frieden. Eine reale Utopie im Marstall-Theater in München vor. Die Redaktion des Literaturportals war vor Ort.

*

Kein Stück steht heute auf dem Programm, sondern eine Lesung. Die Stimmung im Marstall-Theater wirkt erwartungsfroh-entspannt. Es scheinen spürbar viele Menschen gekommen zu sein, die entweder die Autorin Osman oder aber ihr Buch bereits im Vorfeld kennen. Einige Reihen bleiben allerdings leer und die farbig so effektvoll ausgeleuchtete Bühne lässt die so sympathisch aufgeregte Autorin, immerhin ihr erstes Sachbuch, ein wenig wie auf dem Präsentierteller wirken.

Ursprünglich sollte die Lesung oben, im 'intimer', gesellig-stuhlgruppierten Marstall-Salon stattfinden, was der Werkatmosphäre sicherlich gutgetan hätte. Aber aufgrund des zu erwartenden höheren Andrangs hatten die Veranstalter leider offensichtlich kurzfristig umentschieden.

Die sehr zugewandte und einfühlsame Moderation des Journalisten Günter Keil versucht diese „theatrale Distanz“ zum Publikum dann ein wenig zu mildern, und das emotionale und geistige Engagement, das Joana Osman in ihr Buch gesteckt hatte, durch ein freundlich-lockeres Gesprächsklima für das Publikum spürbar zu machen. Dass er die Autorin gleich zu Beginn bei einem derart hochkomplexen Thema zu einer „Nahost-Expertin“ macht, setzt allerdings von vornherein etwas missverständliche Maßstäbe. Schließlich sitzt Osman doch als Autorin deutsch-palästinensischer Herkunft, und nicht als Historikerin oder Politikwissenschaftlerin dort in auskunftgebener Funktion auf der Bühne. Joana Osman ist dann auch sichtlich bemüht, diesen Status aus ihrer Sicht zu klären und den persönlichen Bezug zu der Region durch Familie, Freundschaften sowie ihre Aufenthalte dort, in den richtigen Fokus zu rücken.

Von links: Joana Osman im Gespräch mit Günter Keil Foto: © Literaturportal Bayern

Die zwei Formen von Frieden

Der Rekurs des Gesprächs auf die aktuelle und allgemeine politische Lage in Nahost nimmt, so verständlich und angebracht er hinsichtlich des kurz zuvor so überraschend zustande gekommenen Friedenschlusses sicherlich ist, der detaillierteren Beschäftigung mit den Thesen des Buches dann auch ein wenig den „Ruheraum“. Aber wenigstens lässt sich die begriffliche Unterscheidung eines „positiven“ und eines „negativen Friedens“, die Osman in ihrem Werk anhand der Thesen des Friedensforschers Johan Galtung entwickelt hat, an dem aktuellen Status des Friedens in Gaza und Israel als dem eines „Waffenstillstands“ gut erörtern.

Die Diskussion, flankiert von drei Leseblöcken, von denen vor allen Dingen der Part mit den persönlichen, biographisch motivierten Passagen bewegt, verläuft dann anregend und so, dass die Hauptschwerpunkte von Frieden. Eine reale Utopie sich auch unvorbereiteten Zuhörern gut vermitteln. Dem Literaturportal Bayern gegenüber hatte Joana Osman die wesentlichen Thesen ihres Werkes bereits einige Wochen zuvor im Gespräch mit der Redaktion und der Autorin Lena Gorelik dargelegt.

Extraktivismus – rücksichtslose Ausbeutung

Einer der zentralen Begriffe, unter denen Joana Osman die derzeitigen machtpolitischen Mechanismen, die Überwältigungs- und Ausbeutungsstrategien diverser Autokraten, Diktatoren und Multi-Milliardäre bündelnd zusammengefasst hat, ist der des „Extraktivismus“: die rücksichtslose Ausbeutung nicht nur, wie allgemeinhin bekannt, von Ländern, Ressourcen und unterprivilegierten Minderheiten, sondern eben auch des gesamten Menschen mit all seinen Gefühlsebenen. Joana Osman äußert sich zu den dazu gehörigen Strategien der Überwältigung wie folgt: „Je mehr du mit Absurditäten bombardiert wirst, umso schneller und schockierender das passiert, umso mehr ist die andere Seite, ist der Gegner abgelenkt; dessen Aufmerksamkeit, Kraft und Widerstandsfähigkeit wird regelrecht abgezogen.“

Des Weiteren arbeitet Osman in ihrem Werk aber vor allen Dingen heraus, dass Demokratie nicht nur ein ständiger Denk- und Arbeitsprozess sei; was zwar jedem Zuhörenden im Publikum sicherlich unmittelbar einleuchtet, aber nicht unbedingt bereits zwingend ins allgemeine Handlungsbewusstsein vorgedrungen ist. Auf die Frage Günter Keils hin, was wir denn aber konkret tun könnten, zeigt sie Schritte auf, wie die Umsetzung eines „positiven Friedens“ eben von der Utopie in die Realität überführt werden könnte.

Zunächst einmal haben wir ihrer Ansicht nach ganz grundlegend verlernt, uns als globale Weltgemeinschaft zu sehen. Wenn wir uns dieser Rolle aber wieder bewusst würden, müssten wir, das Volk, von der Politik und ihren Vertreterinnen und Vertretern auch einmal ungewöhnlichere, effektivere Schritte und Wege der Friedensverhandlung ganz direkt einfordern. Und zwar in Form von Petitionen, Demonstrationen, Kundgebungen, Manifesten und dergleichen mehr. Sich einmal pro Stadt auf der Straße demonstrierend blicken zu lassen und dann wieder in der Passivität zu verschwinden, reiche dieser Tage tatsächlich nicht mehr aus. Osman beschreibt dieses fehlende Bewusstsein der eigenen Beteilung prägnant so: „Wir haben total vergessen, dass etwas, das irgendjemandem in der Ukraine, in den USA, in Gaza, in Tel Aviv passiert, dass uns das alle betrifft. Denn wir sind ja zumindest mittelbar betroffen. Wir sind immer betroffen, wenn Friede, Menschlichkeit und Demokratie wegkippen, weil alles miteinander zusammenhängt.“

Visionen gegen die Dystopie

Als die drei konkreten Schritte, aus der derzeitigen Dystopie herauszufinden, nennt sie dann die folgenden drei Punkte:

1.) Die menschenrechtsverletzenden Dinge, die passieren, beim Namen nennen. Und zwar präzise. Das Faschistische als faschistisch bezeichnen. Keine Verschiebung des Sagbaren, keine Relativierungen mehr zulassen.

2.) Eine gemeinsame Zukunftsvision erstellen und die sehr stark präsent werden lassen. Gerade als Gegennarrativ gegen rechts.

3.) Sich über die Basis verständigen, wie wir Demokratie in der Tiefe leben wollen. Das ist eine Vision, die ebenso machbar wie bewusst niedrigschwellig ansetzt: „Wir wollen eine Gesellschaft, die einigermaßen menschenfreundlich denkt und ein bisschen die Ökologie im Blick hat und die Diversität, Inklusion und Integration.“

Und dies, wie Joana Osman so schön resümierend schloss, sollte doch eigentlich zu leisten sein. Darin waren sich an dem Abend dann auch alle einig. Ein wenig komplexer und jenseits der einleuchtenden und sympathischen Allgemeinplätze in die Tiefe Gehendes, so wie es ihr Sachbuch selbst ja auch tut, hätte man sich an dem Abend schon noch gewünscht. Aber dafür war die launig-anregende Buchpräsentation vielleicht auch nicht das richtige Format.

Bleibt, und dies unbedingt, das Buch selbst zu lesen!