#SiXHOURSLATER. Bericht aus Québec (7)

Im Rahmen der seit 1989 bestehenden Partnerschaft zwischen Bayern und Québec vergibt der Freistaat Bayern jedes Jahr ein Aufenthaltsstipendium für Schriftsteller*innen, Comic/Graphic Novel-Künstler*innen sowie literarische Übersetzer*innen. Die bayerische Stipendiatin bzw. den bayerischen Stipendiaten erwartet ein Aufenthalt von Mitte September bis Mitte November in der kanadischen Stadt Québec, bekannt für ihre dynamische Kreativ- und Literaturszene. Die diesjährige Stipendiatin ist die aus Regensburg stammende Autorin Ulrike Anna Bleier. Im Literaturportal Bayern berichtet sie regelmäßig über ihren Aufenthalt. Alle Folgen der Kolumne finden Sie HIER.

*

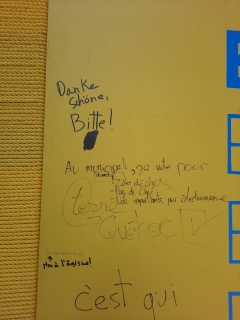

Wenn ich aus dem Haus gehe und ganz selbstverständlich die Rue Saint Jean hinuntergehe und der Bäcker grüßt mich beim Vorbeigehen, oder wenn ich nach Limoliou laufe und in den Aufzug du Faubourg steige und vorher schaue, ob neue Texte auf der gelben Wand dazugekommen sind; wenn ich also aus dem Haus gehe und die mir mittlerweile bekannten Wege gehe, denke ich daran, wie ich hier vor fünf Wochen ankam, das erste Mal zum Supermarkt ging, das erste Mal am Theater Periscope vorbei, das erste Mal ins Literaturhaus, dann denke ich auch daran, dass ich diese Angst hatte, die ich immer an unbekannten Orten habe. Wie ich versucht habe, mich zu zwingen, diese Angst nicht zu haben, ich sagte mir, langsam müsstest du doch wissen, wie es ist, an fremden Orten zu sein, sie tun dir nichts. Doch es half nichts. Diese unerklärliche Schüchternheit befiel mich. Die uralte Angst, nicht hierhin zu passen, mich eingeschlichen zu haben, fremdes Territorium zu betreten.

Meine Beschäftigung mit Orten und Nicht-Orten ist nicht zufällig, ich habe eine Schwäche für unpersönliche Orte. Im anonymen Einkaufszentrum fühle ich mich oft wohler als an Orten, die mit Bedeutung und Zugehörigkeit aufgeladen sind; einfach, weil das Einkaufszentrum keinen Unterschied macht. Alle sind gleich. Im Einkaufszentrum zu sein, bedeutet nichts anderes als im Einkaufszentrum zu sein. Möchtest du was kaufen, bist du willkommen. Die Regeln sind einfach. Solange du sie befolgst, ist alles ok. Es gibt keine subtilen Regeln, keine ungeschriebenen Gesetze darüber, wie man sich verhält, wer sich wo aufhalten darf, du musst nicht rätseln über die Rolle, die der Ort für dich vorgesehen hat. Die Herrschaft der Dinge wirkt demokratisierend (in a way). Und beruhigend (in a way). Alles im Einkaufszentrum ist dir bereits bekannt, bevor du es betreten hast – ob du in Prag, Köln, Québec oder Tokio bist. Du kennst die meisten Geschäfte schon, weil sie Filialen von international aufgestellten Ketten sind. Du kannst überall das gleiche kaufen. Du musst dich nicht einsam oder unsicher fühlen.

Verzicht auf Geschichte(n)

Die Vertrautheit und Selbstverständlichkeit hat aber ihren Preis, nicht nur buchstäblich, sondern auch in anderer Hinsicht. Ich verzichte auf Intimität. Ich verzichte auf das Gefühl, das sich einstellt, wenn man Schüchternheit überwindet und sich auf einen Ort einlässt. Ich verzichte auf Abenteuer und Überraschungen, auf den absichtslosen Kontakt zu anderen Menschen, auf ihre Geschichten. Ich verzichte auf Identifikation. Und vielleicht am wichtigsten: Ich verzichte auf Selbstbestimmung (zu diesem Aspekt mehr nächsten Montag).

Denn es ist ja nicht einfach der Ort, zu dem ich mich in Beziehung setze, es sind die Menschen, die an diesem Ort das Sagen haben. Die den Ort definieren. Im Zentrum meiner Angst vor dem Ort steht nichts anderes als die Frage: Erkennen die Menschen, die sich an diesem Ort befinden, mich an? Erkennen sie mich als eine der ihren an?

Kaufen Sie sich keine Bluse

Als ich 17 alt war, las ich mit Begeisterung Jean Genet, den begnadeten Dichter, der kriminell war und Außenseiter und ich wollte auch kriminell sein, Außenseiterin war ich schon. Jean-Paul Sartre hat dieses Buch über ihn geschrieben, das Saint Genet heißt, und ich wollte dieses Buch haben. Als ich den Buchhändler danach fragte, erfuhr ich: Es kostet 100 DM. Pro Band (Es hat zwei Bände). So viel Geld hatte ich ungefähr zu Verfügung, um für einen halben Monat Lebensmittel zu kaufen. Der Buchhändler empfahl mir, zunächst eins zu kaufen, und im nächsten Monat dann das zweite. Ich schüttelte den Kopf, und er sah mich streng an und zuckte mit den Schultern: Dann gehen Sie halt mal eine Zeitlang nicht ins Kino und kaufen sich keine neue Bluse.

Links: Saint Genet. Rechts: Pas de Chef.

Ich kaufte mir nie neue Blusen. Ich dachte, ich gehörte in die Welt des Buchhändlers, in die Welt des Jean-Paul Sartre, in die Welt des Jean Genet. Aber ich war nur jemand, der in ein Einkaufszentrum gehörte, nicht in den Buchladen des Buchhändlers. Noch heute habe ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich in eine Buchhandlung gehe. Noch immer denke ich, ich hätte dieses Buch stehlen müssen, ich hätte dieses Risiko eingehen müssen, ich hätte kriminell werden müssen. Für die Literatur. Doch dann war ich einfach nicht heilig genug.

Als ich heute an einem der vielen Antiquariate in Québec vorbeigehe, seh ich im Schaufenster eine alte, etwas zerfledderte Ausgabe des Saint Genet. Auf Französisch. Sie kostet 9 Kanadische Dollar, das sind etwa 6,20 Euro. Ich könnte das Buch einfach kaufen – und müsste dennoch nicht hungern oder auf eine neue Bluse verzichten. Ich könnte das Buch und eine neue Bluse kaufen und danach noch ins Kino gehen. Nur ist mein Französisch ist nicht gut genug. Irgendwas ist immer.

#SiXHOURSLATER. Bericht aus Québec (7)

Im Rahmen der seit 1989 bestehenden Partnerschaft zwischen Bayern und Québec vergibt der Freistaat Bayern jedes Jahr ein Aufenthaltsstipendium für Schriftsteller*innen, Comic/Graphic Novel-Künstler*innen sowie literarische Übersetzer*innen. Die bayerische Stipendiatin bzw. den bayerischen Stipendiaten erwartet ein Aufenthalt von Mitte September bis Mitte November in der kanadischen Stadt Québec, bekannt für ihre dynamische Kreativ- und Literaturszene. Die diesjährige Stipendiatin ist die aus Regensburg stammende Autorin Ulrike Anna Bleier. Im Literaturportal Bayern berichtet sie regelmäßig über ihren Aufenthalt. Alle Folgen der Kolumne finden Sie HIER.

*

Wenn ich aus dem Haus gehe und ganz selbstverständlich die Rue Saint Jean hinuntergehe und der Bäcker grüßt mich beim Vorbeigehen, oder wenn ich nach Limoliou laufe und in den Aufzug du Faubourg steige und vorher schaue, ob neue Texte auf der gelben Wand dazugekommen sind; wenn ich also aus dem Haus gehe und die mir mittlerweile bekannten Wege gehe, denke ich daran, wie ich hier vor fünf Wochen ankam, das erste Mal zum Supermarkt ging, das erste Mal am Theater Periscope vorbei, das erste Mal ins Literaturhaus, dann denke ich auch daran, dass ich diese Angst hatte, die ich immer an unbekannten Orten habe. Wie ich versucht habe, mich zu zwingen, diese Angst nicht zu haben, ich sagte mir, langsam müsstest du doch wissen, wie es ist, an fremden Orten zu sein, sie tun dir nichts. Doch es half nichts. Diese unerklärliche Schüchternheit befiel mich. Die uralte Angst, nicht hierhin zu passen, mich eingeschlichen zu haben, fremdes Territorium zu betreten.

Meine Beschäftigung mit Orten und Nicht-Orten ist nicht zufällig, ich habe eine Schwäche für unpersönliche Orte. Im anonymen Einkaufszentrum fühle ich mich oft wohler als an Orten, die mit Bedeutung und Zugehörigkeit aufgeladen sind; einfach, weil das Einkaufszentrum keinen Unterschied macht. Alle sind gleich. Im Einkaufszentrum zu sein, bedeutet nichts anderes als im Einkaufszentrum zu sein. Möchtest du was kaufen, bist du willkommen. Die Regeln sind einfach. Solange du sie befolgst, ist alles ok. Es gibt keine subtilen Regeln, keine ungeschriebenen Gesetze darüber, wie man sich verhält, wer sich wo aufhalten darf, du musst nicht rätseln über die Rolle, die der Ort für dich vorgesehen hat. Die Herrschaft der Dinge wirkt demokratisierend (in a way). Und beruhigend (in a way). Alles im Einkaufszentrum ist dir bereits bekannt, bevor du es betreten hast – ob du in Prag, Köln, Québec oder Tokio bist. Du kennst die meisten Geschäfte schon, weil sie Filialen von international aufgestellten Ketten sind. Du kannst überall das gleiche kaufen. Du musst dich nicht einsam oder unsicher fühlen.

Verzicht auf Geschichte(n)

Die Vertrautheit und Selbstverständlichkeit hat aber ihren Preis, nicht nur buchstäblich, sondern auch in anderer Hinsicht. Ich verzichte auf Intimität. Ich verzichte auf das Gefühl, das sich einstellt, wenn man Schüchternheit überwindet und sich auf einen Ort einlässt. Ich verzichte auf Abenteuer und Überraschungen, auf den absichtslosen Kontakt zu anderen Menschen, auf ihre Geschichten. Ich verzichte auf Identifikation. Und vielleicht am wichtigsten: Ich verzichte auf Selbstbestimmung (zu diesem Aspekt mehr nächsten Montag).

Denn es ist ja nicht einfach der Ort, zu dem ich mich in Beziehung setze, es sind die Menschen, die an diesem Ort das Sagen haben. Die den Ort definieren. Im Zentrum meiner Angst vor dem Ort steht nichts anderes als die Frage: Erkennen die Menschen, die sich an diesem Ort befinden, mich an? Erkennen sie mich als eine der ihren an?

Kaufen Sie sich keine Bluse

Als ich 17 alt war, las ich mit Begeisterung Jean Genet, den begnadeten Dichter, der kriminell war und Außenseiter und ich wollte auch kriminell sein, Außenseiterin war ich schon. Jean-Paul Sartre hat dieses Buch über ihn geschrieben, das Saint Genet heißt, und ich wollte dieses Buch haben. Als ich den Buchhändler danach fragte, erfuhr ich: Es kostet 100 DM. Pro Band (Es hat zwei Bände). So viel Geld hatte ich ungefähr zu Verfügung, um für einen halben Monat Lebensmittel zu kaufen. Der Buchhändler empfahl mir, zunächst eins zu kaufen, und im nächsten Monat dann das zweite. Ich schüttelte den Kopf, und er sah mich streng an und zuckte mit den Schultern: Dann gehen Sie halt mal eine Zeitlang nicht ins Kino und kaufen sich keine neue Bluse.

Links: Saint Genet. Rechts: Pas de Chef.

Ich kaufte mir nie neue Blusen. Ich dachte, ich gehörte in die Welt des Buchhändlers, in die Welt des Jean-Paul Sartre, in die Welt des Jean Genet. Aber ich war nur jemand, der in ein Einkaufszentrum gehörte, nicht in den Buchladen des Buchhändlers. Noch heute habe ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich in eine Buchhandlung gehe. Noch immer denke ich, ich hätte dieses Buch stehlen müssen, ich hätte dieses Risiko eingehen müssen, ich hätte kriminell werden müssen. Für die Literatur. Doch dann war ich einfach nicht heilig genug.

Als ich heute an einem der vielen Antiquariate in Québec vorbeigehe, seh ich im Schaufenster eine alte, etwas zerfledderte Ausgabe des Saint Genet. Auf Französisch. Sie kostet 9 Kanadische Dollar, das sind etwa 6,20 Euro. Ich könnte das Buch einfach kaufen – und müsste dennoch nicht hungern oder auf eine neue Bluse verzichten. Ich könnte das Buch und eine neue Bluse kaufen und danach noch ins Kino gehen. Nur ist mein Französisch ist nicht gut genug. Irgendwas ist immer.