Der Journalist und Autor Simon Strauß hält die Münchner Poetikvorlesung 2025 an der LMU über das Thema einer „Neoromantik“

Einen „Einblick in die Beziehung zwischen Ästhetik und Politik“ will die Poetikvorlesung des Autors Simon Strauß an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität laut Ankündigungstext des Zentrums für Gegenwartsliteratur geben. In der mittleren von drei Vorlesungen führt Strauß aus, was er vom menschlichen „empfindsamen Sinn“ für die Gegenwart erhofft.

*

Gut fünfzig Leute füllen den kleinen Raum im Souterrain des Philologicums der LMU an der Ludwigstraße, einzelne bleiben an der geöffneten Tür stehen. Wie bereits 2024 bei der Poetikvorlesung von Slata Roschal sind bedeutende Vertreter des Münchner Literaturbetriebs anwesend, etwa der Autor und langjährige Verleger Michael Krüger oder die Programmmacherin des Münchner Literaturhauses und Organisatorin der Bayerischen Akademie des Schreibens Katrin Lange.

Die Juniorprofessorin für Buchwissenschaft und Digitale Buchkultur Dr. Erika Thomalla führt kurz in das Thema von Strauß' Poetikvorlesung ein. Sie gibt Stichworte wie das vom „beschleunigten Jetzt“ oder die „Sehnsucht nach Nähe“, die sich dem „Zynismus der Gegenwart“ entgegenstelle. In Paraphrasierung der Straußschen Diktion spricht sie im Hinblick auf das noch schmale Werk des 37-Jährigen von „Empfindung durch Schreiben“ als einer leitenden Intention seines Schaffens und betont so, dass Gefühle oder Empfindungen immer einen (medial) vermittelten Charakter haben.

Simon Strauß tritt in einem gut sitzenden Anzug auf. Als kleine Exzentrizität hält er sein Hemd unter dem zweireihigen Jackett weit geöffnet. Der FAZ-Redakteur hat bisher drei erzählende Bücher veröffentlicht, darunter seine Debüt-Erzählung Sieben Nächte (2017), in der ein junger Mann seinen Ängsten vor einer Verkapselung seiner Lebendigkeit in den Zwängen von Familie und Beruf durch das Begehen der sieben Todsünden zu begegnen versucht. Der heutige Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer besprach den Band 2017 für The European. Er fand darin die „Sinnsuche einer orientierungslosen taumelnden Gesellschaft“.

Weimer etikettiert Strauß' literarischen Ansatz auch als „Neo-Romantik“. Antje Weber von der Süddeutschen Zeitung zufolge hat Strauß sich den Begriff „selbst nie zugeschrieben“. Indem er ihn prominent über seine Poetikvorlesung setzt, holt er das nun nach.

Das Licht ist alles

Der Begriff der Romantik im Sinne einer literarisch-künstlerischen oder musikalischen Zuordnung unterliegt von Anfang an der Polemik. Bereits Goethe fand die Romantik im Gegenteil zur Klassik „krank“. Sie ist facettenreich und schwer zu fassen. Ganz grob lässt sie sich als eine Reaktion auf das Jahrhundert der Aufklärung mit seiner Wahrnehmungsverengung auf das Rationale verstehen. Aber auch der Aufruhr, den die Französische Revolution für das geistige Europa bedeutete, und die folgende Unterjochung der Nachbarländer durch Napoleon Bonaparte sowie die erste Schatten werfende Industrialisierung und einsetzende Regulierung der Landschaft nach ökonomischen Erfordernissen stehen impulsgebend am Anfang der romantischen Ideen. Ihr Universalismus und ihre teilweise Rückbesinnung auf den christlichen Glauben stehen mit der grundlegenden Veränderung Europas ebenso im Zusammenhang wie der Vorsatz einer nationalen Kultur, die sich weniger auf die griechisch-römische Antike als auf die eigene Tradition berief, wie man sie etwa im Nibelungenlied zu finden glaubte.

Die Romantik ist häufig als konservativ, sogar „rechts“ verortet worden. In der Bundesrepublik des 20. Jahrhunderts beriefen die einen sich lieber auf nicht der romantischen Tradition stehende Autoren wie Büchner und Brecht, die anderen auf Rilke und Eichendorff. Die Neuromantik eines Herrmann Hesse oder Hugo von Hofmannsthal galt als unpolitisch. Bis heute sind es in der Regel nicht eben die links verorteten Schreibenden, die sich auf eine Tradition der Romantik berufen.

Auffällig ist, und das gilt auch für die zweite Poetikvorlesung von Simon Strauß, dass sich an das romantische Cluster oft große, schwer zu schärfende Begriffe lagern. „Sehnsucht“ ist einer davon, „Empfindung“ und „Herz“ weitere. Das „beschleunigte Jetzt“ (Thomalla) und eine Formulierung wie „an meiner statt gestorben“, die Strauß im Hinblick auf einen jung verschiedenen Freund benutzt, zeigen ebenfalls die zum Pathos neigende „romantische“ Diktion.

Im Vortrag wirkt Simon Strauß eher sachlich, beinah etwas eckig. Er gibt sich an diesem Abend kaum mit Literaturgeschichte ab, sucht die Verbindung mit oder Abgrenzung von seinen Vorläufern im frühen 19. und frühen 20. Jahrhundert kaum. Ins Zentrum stellt er zwei Meditationen über Ereignisse, die eine Zeitung unter „Panorama“ rubrizieren würde. Oder ist das der Stoff, aus dem Geschichten gewoben werden? Die eine Begebenheit ist der Unfalltod des Fußballers Diogo Jota kurz nach seiner Hochzeit im Juli 2025, der viele Gemüter bewegte. Hinzu tritt ein persönlicher Verlust, den Strauß erlitt, als ein guter Freund an Krebs starb. Dieses Ereignis beschäftigt den Autor nachhaltig.

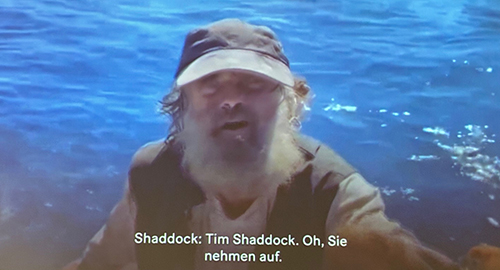

Eingebettet in die beiden Verlusterzählungen liegt die Geschichte einer Rettung. Strauß zeigt dazu ein YouTube-Video. Tim Shaddock erlitt 2023 mit seinem Katamaran Schiffbruch. Er verlor die Fähigkeit zu manövrieren ebenso wie die, Funksignale zu senden. Mitten „im tosenden Nirgendwo“ (Strauß) des Pazifiks treibend, verdankte er seine Rettung einem Zufall. Der Vortragende macht sich Gedanken über die Müdigkeit und Einsamkeit des Mannes, dem nur ein zugelaufener Hund Gesellschaft leistete. Der Schriftsteller gibt die wichtigste Lektion, die Shaddock nach eigener Aussage erhalten habe, so wieder: „The light is everything.“ (Das Licht ist alles.) Strauß spekuliert, ob der Schiffbrüchige von „Licht“ sprach, weil ihm das Wort „Gott“ zu groß gewesen sei, lässt die Frage jedoch wie manches Andere im Raum stehen.

In der Geschichte von dem im Pazifik verlorenen Shaddock und seinem Hund schwingt offenbar Daniel Defoes Robinson Crusoe mit. Viel näher ist der Stoff jedoch einer Kleistschen Novelle wie Das Erdbeben in Chili (1806). Nur ließe sich das Wunder, der Zufall der Rettung Shaddocks und seines Hundes sowie dies sich daran anknüpfenden Fragen noch literarisch gestalten, nachdem die reale Rettung filmisch dokumentiert und via YouTube jedem zugänglich ist? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Strauß von dichtenden Gestalten der Geschichte absieht und stattdessen eine beschreibende Analyse der Rettungsfilmbilder liefert, die er an diesem Abend per Beamer dem Publikum vorführt.

Fuck Systemtheorie!

Ging es im Fall der Seerettung darum, wie der Gerettete selbst Worte findet und welche, so ist es im anderen Fall des persönlichen Verlustes Strauß selbst, der – wiederum eher zurückhaltend – wiedergibt, was geschehen ist, wie er mit dem Freund lebte und lange nach dessen Tod das Grab nicht fand. Die Frage nach der „Kontingenz“ des Geschehenen (leichter deutlich zu machen anhand des Beispiels von Jotas Unfalltod) – hätte es nicht anders kommen können? – stellt der Autor hier nur andeutungsweise gegen die des „Menetekels“ (anschaulich in der Krebs-Diagnose des Freundes) – hätte es dennoch ein Entrinnen geben können? Schicksal und Zufall –, zwei Deutungsmöglichkeiten für das Wirkliche. Ins Zentrum der Vorlesung rückt nun die Frage, wie sich von derart schweren Ereignissen erzählen lässt. Hier kommt die Empfindung ins Spiel. Diese nicht aufzugeben, biete die Möglichkeit, das Schwere zu erzählen. Die Empfindung, sagt Strauß, mache „das Herz stark für den Abschied“.

In der abschließenden Diskussion, die leider einige sehr in sich selbst kreisende Äußerungen produziert, spricht der Autor unter anderem davon, dass er zur Zeit der Covid-Pandemie eine besondere Aufmerksamkeit für die ihn umgebenden Dinge entwickelt habe. Diesen wolle er bzw. könne man durch Beschreibung seine Dankbarkeit zollen. Die Beachtung der Dinge nennt er einen „altruistischen Akt“, was im Anschluss an die Betrachtungen über Rettung und Verlust von Menschenleben etwas seltsam anmutet. Insgesamt ist das Gespräch dennoch der wertvollste Teil der Veranstaltung. Simon Strauß wirkt lebendig, nutzt den Bühnenraum, in dem er auf- und abgeht, sich auf einen Vorsprung setzt und die Füße baumeln lässt, dann wieder aufspringt. Dabei lässt er das Publikum an der Entstehung seiner Gedanken teilhaben, gibt sich eher nachdenklich und ernsthaft als souverän und nimmt mit seiner geistigen Beweglichkeit ein.

Der staunenmachende Moment der Diskussion kommt, als Strauß von seinen eher erlittenen Studienjahren erzählt und dem offenbar als wenig fruchtbar erlebten Diskurs der Systemtheoretiker, mit denen er sich zu dieser Zeit befasste. Auf der Uni-Toilette habe er dann an die Fliesen gekritzelt die Äußerung „Fuck Systemtheorie“ gefunden. „Fuck Systemtheorie!“, ruft Strauß nochmal in den Raum, als sei dies seine Botschaft des Tages. Darin mag eine Lust an der Übertretung des sonst gesittet kommunizierenden Schriftstellers liegen, sozusagen das geöffnete Hemd seiner Rhetorik. In dem Ausruf wird aber auch die wesentliche Frage im Kontext dieser Poetikvorlesung laut: Taugt Romantik zur Subversion? Kann die Empfindung oder das Staunen darüber eine als unlebendig und einengend empfundenen Gegenwart untergraben? Oder beschränkt sie sich darauf, dass sie im Einzelfall dem Trauernden das Herz stärkt?

Das (für eine Gemeinschaft) Bindende – oder eben das notwendigerweise Zersetzende – und mithin Politische als Potenzial der Empfindung kommt als Diskussionsthema nicht mehr recht zur Entfaltung. Als fruchtbarer Gedanke bleibt am Ende die Aufforderung des Autors zu „beobachten und nicht gleich klar [zu] sein“. Oder, wie er es einmal paraphrasiert: „Die Frage ist die Antwort.“

Der Journalist und Autor Simon Strauß hält die Münchner Poetikvorlesung 2025 an der LMU über das Thema einer „Neoromantik“

Einen „Einblick in die Beziehung zwischen Ästhetik und Politik“ will die Poetikvorlesung des Autors Simon Strauß an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität laut Ankündigungstext des Zentrums für Gegenwartsliteratur geben. In der mittleren von drei Vorlesungen führt Strauß aus, was er vom menschlichen „empfindsamen Sinn“ für die Gegenwart erhofft.

*

Gut fünfzig Leute füllen den kleinen Raum im Souterrain des Philologicums der LMU an der Ludwigstraße, einzelne bleiben an der geöffneten Tür stehen. Wie bereits 2024 bei der Poetikvorlesung von Slata Roschal sind bedeutende Vertreter des Münchner Literaturbetriebs anwesend, etwa der Autor und langjährige Verleger Michael Krüger oder die Programmmacherin des Münchner Literaturhauses und Organisatorin der Bayerischen Akademie des Schreibens Katrin Lange.

Die Juniorprofessorin für Buchwissenschaft und Digitale Buchkultur Dr. Erika Thomalla führt kurz in das Thema von Strauß' Poetikvorlesung ein. Sie gibt Stichworte wie das vom „beschleunigten Jetzt“ oder die „Sehnsucht nach Nähe“, die sich dem „Zynismus der Gegenwart“ entgegenstelle. In Paraphrasierung der Straußschen Diktion spricht sie im Hinblick auf das noch schmale Werk des 37-Jährigen von „Empfindung durch Schreiben“ als einer leitenden Intention seines Schaffens und betont so, dass Gefühle oder Empfindungen immer einen (medial) vermittelten Charakter haben.

Simon Strauß tritt in einem gut sitzenden Anzug auf. Als kleine Exzentrizität hält er sein Hemd unter dem zweireihigen Jackett weit geöffnet. Der FAZ-Redakteur hat bisher drei erzählende Bücher veröffentlicht, darunter seine Debüt-Erzählung Sieben Nächte (2017), in der ein junger Mann seinen Ängsten vor einer Verkapselung seiner Lebendigkeit in den Zwängen von Familie und Beruf durch das Begehen der sieben Todsünden zu begegnen versucht. Der heutige Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer besprach den Band 2017 für The European. Er fand darin die „Sinnsuche einer orientierungslosen taumelnden Gesellschaft“.

Weimer etikettiert Strauß' literarischen Ansatz auch als „Neo-Romantik“. Antje Weber von der Süddeutschen Zeitung zufolge hat Strauß sich den Begriff „selbst nie zugeschrieben“. Indem er ihn prominent über seine Poetikvorlesung setzt, holt er das nun nach.

Das Licht ist alles

Der Begriff der Romantik im Sinne einer literarisch-künstlerischen oder musikalischen Zuordnung unterliegt von Anfang an der Polemik. Bereits Goethe fand die Romantik im Gegenteil zur Klassik „krank“. Sie ist facettenreich und schwer zu fassen. Ganz grob lässt sie sich als eine Reaktion auf das Jahrhundert der Aufklärung mit seiner Wahrnehmungsverengung auf das Rationale verstehen. Aber auch der Aufruhr, den die Französische Revolution für das geistige Europa bedeutete, und die folgende Unterjochung der Nachbarländer durch Napoleon Bonaparte sowie die erste Schatten werfende Industrialisierung und einsetzende Regulierung der Landschaft nach ökonomischen Erfordernissen stehen impulsgebend am Anfang der romantischen Ideen. Ihr Universalismus und ihre teilweise Rückbesinnung auf den christlichen Glauben stehen mit der grundlegenden Veränderung Europas ebenso im Zusammenhang wie der Vorsatz einer nationalen Kultur, die sich weniger auf die griechisch-römische Antike als auf die eigene Tradition berief, wie man sie etwa im Nibelungenlied zu finden glaubte.

Die Romantik ist häufig als konservativ, sogar „rechts“ verortet worden. In der Bundesrepublik des 20. Jahrhunderts beriefen die einen sich lieber auf nicht der romantischen Tradition stehende Autoren wie Büchner und Brecht, die anderen auf Rilke und Eichendorff. Die Neuromantik eines Herrmann Hesse oder Hugo von Hofmannsthal galt als unpolitisch. Bis heute sind es in der Regel nicht eben die links verorteten Schreibenden, die sich auf eine Tradition der Romantik berufen.

Auffällig ist, und das gilt auch für die zweite Poetikvorlesung von Simon Strauß, dass sich an das romantische Cluster oft große, schwer zu schärfende Begriffe lagern. „Sehnsucht“ ist einer davon, „Empfindung“ und „Herz“ weitere. Das „beschleunigte Jetzt“ (Thomalla) und eine Formulierung wie „an meiner statt gestorben“, die Strauß im Hinblick auf einen jung verschiedenen Freund benutzt, zeigen ebenfalls die zum Pathos neigende „romantische“ Diktion.

Im Vortrag wirkt Simon Strauß eher sachlich, beinah etwas eckig. Er gibt sich an diesem Abend kaum mit Literaturgeschichte ab, sucht die Verbindung mit oder Abgrenzung von seinen Vorläufern im frühen 19. und frühen 20. Jahrhundert kaum. Ins Zentrum stellt er zwei Meditationen über Ereignisse, die eine Zeitung unter „Panorama“ rubrizieren würde. Oder ist das der Stoff, aus dem Geschichten gewoben werden? Die eine Begebenheit ist der Unfalltod des Fußballers Diogo Jota kurz nach seiner Hochzeit im Juli 2025, der viele Gemüter bewegte. Hinzu tritt ein persönlicher Verlust, den Strauß erlitt, als ein guter Freund an Krebs starb. Dieses Ereignis beschäftigt den Autor nachhaltig.

Eingebettet in die beiden Verlusterzählungen liegt die Geschichte einer Rettung. Strauß zeigt dazu ein YouTube-Video. Tim Shaddock erlitt 2023 mit seinem Katamaran Schiffbruch. Er verlor die Fähigkeit zu manövrieren ebenso wie die, Funksignale zu senden. Mitten „im tosenden Nirgendwo“ (Strauß) des Pazifiks treibend, verdankte er seine Rettung einem Zufall. Der Vortragende macht sich Gedanken über die Müdigkeit und Einsamkeit des Mannes, dem nur ein zugelaufener Hund Gesellschaft leistete. Der Schriftsteller gibt die wichtigste Lektion, die Shaddock nach eigener Aussage erhalten habe, so wieder: „The light is everything.“ (Das Licht ist alles.) Strauß spekuliert, ob der Schiffbrüchige von „Licht“ sprach, weil ihm das Wort „Gott“ zu groß gewesen sei, lässt die Frage jedoch wie manches Andere im Raum stehen.

In der Geschichte von dem im Pazifik verlorenen Shaddock und seinem Hund schwingt offenbar Daniel Defoes Robinson Crusoe mit. Viel näher ist der Stoff jedoch einer Kleistschen Novelle wie Das Erdbeben in Chili (1806). Nur ließe sich das Wunder, der Zufall der Rettung Shaddocks und seines Hundes sowie dies sich daran anknüpfenden Fragen noch literarisch gestalten, nachdem die reale Rettung filmisch dokumentiert und via YouTube jedem zugänglich ist? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Strauß von dichtenden Gestalten der Geschichte absieht und stattdessen eine beschreibende Analyse der Rettungsfilmbilder liefert, die er an diesem Abend per Beamer dem Publikum vorführt.

Fuck Systemtheorie!

Ging es im Fall der Seerettung darum, wie der Gerettete selbst Worte findet und welche, so ist es im anderen Fall des persönlichen Verlustes Strauß selbst, der – wiederum eher zurückhaltend – wiedergibt, was geschehen ist, wie er mit dem Freund lebte und lange nach dessen Tod das Grab nicht fand. Die Frage nach der „Kontingenz“ des Geschehenen (leichter deutlich zu machen anhand des Beispiels von Jotas Unfalltod) – hätte es nicht anders kommen können? – stellt der Autor hier nur andeutungsweise gegen die des „Menetekels“ (anschaulich in der Krebs-Diagnose des Freundes) – hätte es dennoch ein Entrinnen geben können? Schicksal und Zufall –, zwei Deutungsmöglichkeiten für das Wirkliche. Ins Zentrum der Vorlesung rückt nun die Frage, wie sich von derart schweren Ereignissen erzählen lässt. Hier kommt die Empfindung ins Spiel. Diese nicht aufzugeben, biete die Möglichkeit, das Schwere zu erzählen. Die Empfindung, sagt Strauß, mache „das Herz stark für den Abschied“.

In der abschließenden Diskussion, die leider einige sehr in sich selbst kreisende Äußerungen produziert, spricht der Autor unter anderem davon, dass er zur Zeit der Covid-Pandemie eine besondere Aufmerksamkeit für die ihn umgebenden Dinge entwickelt habe. Diesen wolle er bzw. könne man durch Beschreibung seine Dankbarkeit zollen. Die Beachtung der Dinge nennt er einen „altruistischen Akt“, was im Anschluss an die Betrachtungen über Rettung und Verlust von Menschenleben etwas seltsam anmutet. Insgesamt ist das Gespräch dennoch der wertvollste Teil der Veranstaltung. Simon Strauß wirkt lebendig, nutzt den Bühnenraum, in dem er auf- und abgeht, sich auf einen Vorsprung setzt und die Füße baumeln lässt, dann wieder aufspringt. Dabei lässt er das Publikum an der Entstehung seiner Gedanken teilhaben, gibt sich eher nachdenklich und ernsthaft als souverän und nimmt mit seiner geistigen Beweglichkeit ein.

Der staunenmachende Moment der Diskussion kommt, als Strauß von seinen eher erlittenen Studienjahren erzählt und dem offenbar als wenig fruchtbar erlebten Diskurs der Systemtheoretiker, mit denen er sich zu dieser Zeit befasste. Auf der Uni-Toilette habe er dann an die Fliesen gekritzelt die Äußerung „Fuck Systemtheorie“ gefunden. „Fuck Systemtheorie!“, ruft Strauß nochmal in den Raum, als sei dies seine Botschaft des Tages. Darin mag eine Lust an der Übertretung des sonst gesittet kommunizierenden Schriftstellers liegen, sozusagen das geöffnete Hemd seiner Rhetorik. In dem Ausruf wird aber auch die wesentliche Frage im Kontext dieser Poetikvorlesung laut: Taugt Romantik zur Subversion? Kann die Empfindung oder das Staunen darüber eine als unlebendig und einengend empfundenen Gegenwart untergraben? Oder beschränkt sie sich darauf, dass sie im Einzelfall dem Trauernden das Herz stärkt?

Das (für eine Gemeinschaft) Bindende – oder eben das notwendigerweise Zersetzende – und mithin Politische als Potenzial der Empfindung kommt als Diskussionsthema nicht mehr recht zur Entfaltung. Als fruchtbarer Gedanke bleibt am Ende die Aufforderung des Autors zu „beobachten und nicht gleich klar [zu] sein“. Oder, wie er es einmal paraphrasiert: „Die Frage ist die Antwort.“