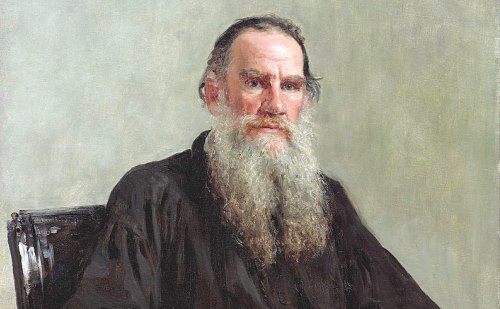

Christian Zehnder über Lew Tolstois „Krieg und Frieden"

Christian Zehnder, geboren 1983 in der Schweiz, ist Schriftsteller und Slawist. Nach Studienaufenthalten in München, Sankt Petersburg, Moskau, Warschau und zuletzt Chicago lebt er heute in Bern. Er promovierte über die Poetik des Lichts bei Boris Pasternak. Literarisch hat er bisher vier Bücher publiziert, zuletzt den Roman ![]() Die verschobene Stadt, eine wunderbare poetische Odyssee (Otto Müller Verlag, 2019). Sein folgender Aufsatz ist zum Schwerpunkt Krieg und Frieden soeben auch in der Zeitschrift Literatur in Bayern erschienen.

Die verschobene Stadt, eine wunderbare poetische Odyssee (Otto Müller Verlag, 2019). Sein folgender Aufsatz ist zum Schwerpunkt Krieg und Frieden soeben auch in der Zeitschrift Literatur in Bayern erschienen.

*

Während Lew Tolstoi seine großen Romane schrieb – zwischen 1862 und 1877 –, führte er kaum Tagebuch. Wenn man bedenkt, dass bei Tolstoi die intime Selbsterkundung und die oft täglich wiederholte Einübung in den Tod fest zum künstlerischen Schaffen gehörten, so ist dieses fünfzehnjährige Intervall bemerkenswert. Der Schluss liegt nahe: In seiner Roman-Werkstatt gab es keinen Platz für ein Journal, ganz einfach weil die Romane selbst life writing sind. Und so traumwandlerisch sicher in ihnen jedes Details getroffen scheint – sie verstecken auch ihre Nähte, Fugen, Leimstellen, kurz: das „Werkstattliche“ nicht.

Nach der Fertigstellung von Krieg und Frieden erklärte Tolstoi: „Was ist Krieg und Frieden? Kein Roman, noch weniger ein Poem, und noch weniger eine historische Chronik. Krieg und Frieden ist das, was der Autor ausdrücken konnte und wollte in der Form, in welcher es sich ausdrückte.“

Wenn Krieg und Frieden literarisch also eine großangelegte Transgression ist – wie verhält es sich dann mit der über die je nach Umbruch 1500 bis 2000 Seiten wie ein Netz ausgeworfenen, ja wie Mementos in sie hineingeklebten Geschichtsphilosophie? Nicht die ‚großen Menschen‘ machten ihr zufolge die Geschichte, sondern die Geschichte schreibe sich durch unüberblickbare Umstände im Grunde selbst.

Die Lesererinnerungen an diesen zentralen Aspekt sind nicht immer die positivsten (zumal bei russischen Schulkindern!). Wird Tolstoi in seinen historiographischen Einschaltungen nicht über Gebühr didaktisch? Versalzt er nicht sogar sein ganzes Werk? Nein. Denn man kann die ‚romanhaften‘ Passagen nicht von den historiographischen trennen. Sie gehören zusammen. Mehr noch: Die Geschichtsphilosophie ist Teil des literarischen Geschehens. Dieses Buch will gar nicht in erster Linie eine „befriedigende künstlerische Struktur“ haben, wie Vladimir Nabokov sie vermisste. Andernfalls wäre Krieg und Frieden heute vermutlich einfach als großer historischer Roman bekannt. Indessen habe ich ihn nie als historischen Roman wahrgenommen, obwohl er das natürlich auch ist. Er blendet aus den 1860er Jahren um ein halbes Jahrhundert in eine untergegangene Epoche zurück: jene der Napoleonischen Kriege, besonders des Russlandfeldzugs von 1812, und nicht zu vergessen: in die zu Tolstois Zeit längst untergehende Gesellschaftssphäre des Hochadels.

Unentrinnbare Geschichte

Ungebremster, uferloser Erzähl- und Denkfluss … Ja. Aber hat sich das Abenteuer über die ganze Strecke gesehen auch gelohnt? Was halten wir am Ende in Händen? Der Autor hat bewiesen, dass „zehntausende von Gründen zusammentreffen mussten“, damit Napoleons Feldzug so verlief und nicht anders, das heißt in einer katastrophalen Niederlage statt in dem kalkulierten strahlenden Sieg endete. Auf das „organische, elementare Ereignis“ habe der Feldherr, so exponiert er auch ist und so erhaben er sich gebart, bloß verschwindend kleinen Einfluss. Nur „Fatalismus“, schreibt Tolstoi, könne den Gang der Geschichte „erklären“. Ganz offen hält er als Resultat fest, in Wirklichkeit seien die Ereignisse „unentrinnbar“, „vorausbestimmt“.

Ist das als Lektion nicht doch ein wenig enttäuschend, gerade aus heutiger Sicht, wenn man an den eigentümlichen Determinismus von Big Data und seiner Schwarm-Logik denkt? Was ist unterwegs mit der jugendlichen Lebendigkeit passiert, überhaupt mit dem suchenden Übermut, der solche unvergesslichen Figuren wie Natascha Rostowa oder ihren späteren Ehemann Pierre Besuchow auszeichnete? Am Ende steht ausgerechnet der aufgeplusterte Napoleon als „Kind“ da: „(…) Napoleon war während der ganzen Zeit seines Wirkens wie das Kind, das die Riemen im Inneren des Wagens in der Hand hält und sich einbildet, es lenke den Wagen.“

Als Gewinner steht auf der anderen Seite der russische General Kutusow, ein „Greis“, dem „alles Persönliche fehlte“, dem es lediglich um die „Teilhabe an den Ereignissen“ geht und der gar nicht versucht, mit seinem Willen auf den Gang der Dinge einzuwirken. Und Natascha Rostowa? Über sie lesen wir im Epilog: „Sie war voller und breiter geworden, so daß man in dieser kraftstrotzenden Mutter nur schwer die früher so schlanke, biegsame Natascha wiedererkennen konnte. (…) In ihren Zügen lag nicht mehr wie früher das ständig flackernde Feuer der Lebhaftigkeit, das ihr einen eignen Reiz verliehen hatte. Jetzt sah man an ihr meist nur das Gesicht und die Gestalt, aber ihre Seele war nicht zu sehen.“

Absolute Sinn-Gegenwart

Ist Krieg und Frieden so womöglich vor allem ein Buch über das Alt- und Weisewerden? Zentrale Stränge laufen zweifellos darauf hinaus. Und wenn es so sein sollte – muss es ein Argument gegen das Buch sein?

Schauen wir genauer hin. Bei Tolstoi bedeuten Älter- und Weiserwerden: im Leben kein extern gesuchtes Ziel mehr zu haben. Als Pierre aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wird, fragt er sich nach alter Gewohnheit, was nun „zu tun“ sei. Doch dann kommt er auf die unerwartete Antwort: „Nichts: Ich werde leben.“ Es kann gar kein „Ziel des Lebens“ geben, wenn nicht unmittelbar hier, jetzt. Pierre wagt, das „geistige Fernrohr“, mit dem er sich einst bewaffnet hatte, um dem Sinn des Lebens nachzujagen, mit leichter Hand einfach abzuwerfen, und er wird auf der Stelle belohnt: „(…) je näher er hinschaute, desto ruhiger und glücklicher wurde er.“

Freilich erlaubt es diese Erfahrung des „lebendigen, überall spürbaren Gottes“ Pierre nicht, fortan in Sorglosigkeit zu leben. Und seine Ehe wird keineswegs frei sein von Zweifeln. Von einem neuerlichen Absturz bleibt Pierre aber verschont: Sein Nähe-Erlebnis mit der absoluten Sinn-Gegenwart ist unumkehrbar.

Älter und weiser zu werden, bedeutet in Krieg und Frieden die Einsicht, dass das Leben nie als System handhabbar sein wird – System im Sinne einer Ausrichtung auf übergeordnete Ziele. Der Kampf mit dem solcherart Systemischen bildet geradezu das Herz von Tolstois Buch.

Tolstois Notizen zum 9. Entwurf von Krieg und Frieden, 1864

Doch ein nochmaliger Einwand ist nicht in den Wind zu schlagen: Krieg und Frieden ist in Wirklichkeit voll von systemischen Metaphern. Eine der Leitmetaphern stellt das Uhrwerk dar (neben ganz anderen wie dem Bienenstock oder dem Ameisenhaufen).

Tolstoi vergleicht die Menschenbewegungen zwischen den Armeen mit der Mechanik einer Uhr. Er spricht von einem kleinteiligen „Räderwerk an Leidenschaften, Wünschen, Reuebezeigungen, Demütigungen, Leiden, Ausbrüchen von Stolz, Furcht und Begeisterung“, das dann im Großen zum „langsamen Vorrücken des weltgeschichtlichen Zeigers“ führe. Mehr als tausend Seiten später werden die Kriegspläne Napoleons für die Eroberung Russlands als „Zeiger eines vom Uhrwerk losgelösten Zifferblatts“ bezeichnet. Zeiger, die eine rein äußerliche Bewegung vollziehen, ohne in irgendeiner Weise in das Räderwerk, in den „Kern der Sache“ zu greifen.

Das aber hieße, dass dieser Kern der Sache tatsächlich wie ein Uhrwerk funktionierte. Wie mechanisch!, möchte man sagen. An der Mechanik dieses Bildes scheint sich Tolstoi aber gar nicht zu stören. Die Pointe liegt anderswo. Entscheidend ist, dass man bei einer gängigen, auf die Zeiger fixierten Geschichtsauffassung von den ineinandergreifenden Rädchen nicht einmal etwas ahnt. Unter Umständen laufen die Zeiger vollends lose und die Zeigerbewegung hat mit dem Uhrwerk überhaupt nichts mehr zu tun.

Wenn Tolstoi in Krieg und Frieden zum Miterfinder des modernen literarischen ‚Bewusstseinsstroms‘ werden konnte, so deshalb, weil er, um den kleinsten Regungen auf dem Schlachtfeld näherzukommen, neue Darstellungstechniken jenseits des Zifferblatts auslotete.

Ein Höchstmaß an Dekonstruktion

Nun kann man versuchen, das Bild auf den Uhrmacher, mithin auf den „Uhrmachergott“ der Neuzeit hin weiterzudenken, und man stellt fest: Er ist ausgespart, diese Position ist unbesetzt.

Tolstoi präsentiert also (Kriegs-)Geschichte als Uhrwerk ohne Uhrmacher, als Uhrwerk, an dem man darüber hinaus die Zeit nicht ablesen kann. Hinter der eher konventionellen Metaphorik verbirgt sich so ein Höchstmaß an Dekonstruktion.

In diesem Licht ist die unheimliche Bemerkung über Natascha Rostowa als Mutter noch einmal zu lesen: „Aber ihre Seele war nicht zu sehen.“ Keineswegs ist damit gesagt, sie hätte keine Seele mehr. Denn wir wissen von anderen Stellen, dass ihre Seele zwischendurch sehr wohl aufleuchtete, und dann noch schöner als einst durch ihre „biegsam“ gestische Jugendlichkeit. Natascha läuft nicht mehr ungebremst durch die Säle. Sie ist zurückhaltend geworden.

Das große Erzählwerk Krieg und Frieden bleibt von der ersten bis zur letzten Seite life writing – ein Epos ohne geistiges und künstlerisches Fernrohr.

Christian Zehnder über Lew Tolstois „Krieg und Frieden"

Christian Zehnder, geboren 1983 in der Schweiz, ist Schriftsteller und Slawist. Nach Studienaufenthalten in München, Sankt Petersburg, Moskau, Warschau und zuletzt Chicago lebt er heute in Bern. Er promovierte über die Poetik des Lichts bei Boris Pasternak. Literarisch hat er bisher vier Bücher publiziert, zuletzt den Roman ![]() Die verschobene Stadt, eine wunderbare poetische Odyssee (Otto Müller Verlag, 2019). Sein folgender Aufsatz ist zum Schwerpunkt Krieg und Frieden soeben auch in der Zeitschrift Literatur in Bayern erschienen.

Die verschobene Stadt, eine wunderbare poetische Odyssee (Otto Müller Verlag, 2019). Sein folgender Aufsatz ist zum Schwerpunkt Krieg und Frieden soeben auch in der Zeitschrift Literatur in Bayern erschienen.

*

Während Lew Tolstoi seine großen Romane schrieb – zwischen 1862 und 1877 –, führte er kaum Tagebuch. Wenn man bedenkt, dass bei Tolstoi die intime Selbsterkundung und die oft täglich wiederholte Einübung in den Tod fest zum künstlerischen Schaffen gehörten, so ist dieses fünfzehnjährige Intervall bemerkenswert. Der Schluss liegt nahe: In seiner Roman-Werkstatt gab es keinen Platz für ein Journal, ganz einfach weil die Romane selbst life writing sind. Und so traumwandlerisch sicher in ihnen jedes Details getroffen scheint – sie verstecken auch ihre Nähte, Fugen, Leimstellen, kurz: das „Werkstattliche“ nicht.

Nach der Fertigstellung von Krieg und Frieden erklärte Tolstoi: „Was ist Krieg und Frieden? Kein Roman, noch weniger ein Poem, und noch weniger eine historische Chronik. Krieg und Frieden ist das, was der Autor ausdrücken konnte und wollte in der Form, in welcher es sich ausdrückte.“

Wenn Krieg und Frieden literarisch also eine großangelegte Transgression ist – wie verhält es sich dann mit der über die je nach Umbruch 1500 bis 2000 Seiten wie ein Netz ausgeworfenen, ja wie Mementos in sie hineingeklebten Geschichtsphilosophie? Nicht die ‚großen Menschen‘ machten ihr zufolge die Geschichte, sondern die Geschichte schreibe sich durch unüberblickbare Umstände im Grunde selbst.

Die Lesererinnerungen an diesen zentralen Aspekt sind nicht immer die positivsten (zumal bei russischen Schulkindern!). Wird Tolstoi in seinen historiographischen Einschaltungen nicht über Gebühr didaktisch? Versalzt er nicht sogar sein ganzes Werk? Nein. Denn man kann die ‚romanhaften‘ Passagen nicht von den historiographischen trennen. Sie gehören zusammen. Mehr noch: Die Geschichtsphilosophie ist Teil des literarischen Geschehens. Dieses Buch will gar nicht in erster Linie eine „befriedigende künstlerische Struktur“ haben, wie Vladimir Nabokov sie vermisste. Andernfalls wäre Krieg und Frieden heute vermutlich einfach als großer historischer Roman bekannt. Indessen habe ich ihn nie als historischen Roman wahrgenommen, obwohl er das natürlich auch ist. Er blendet aus den 1860er Jahren um ein halbes Jahrhundert in eine untergegangene Epoche zurück: jene der Napoleonischen Kriege, besonders des Russlandfeldzugs von 1812, und nicht zu vergessen: in die zu Tolstois Zeit längst untergehende Gesellschaftssphäre des Hochadels.

Unentrinnbare Geschichte

Ungebremster, uferloser Erzähl- und Denkfluss … Ja. Aber hat sich das Abenteuer über die ganze Strecke gesehen auch gelohnt? Was halten wir am Ende in Händen? Der Autor hat bewiesen, dass „zehntausende von Gründen zusammentreffen mussten“, damit Napoleons Feldzug so verlief und nicht anders, das heißt in einer katastrophalen Niederlage statt in dem kalkulierten strahlenden Sieg endete. Auf das „organische, elementare Ereignis“ habe der Feldherr, so exponiert er auch ist und so erhaben er sich gebart, bloß verschwindend kleinen Einfluss. Nur „Fatalismus“, schreibt Tolstoi, könne den Gang der Geschichte „erklären“. Ganz offen hält er als Resultat fest, in Wirklichkeit seien die Ereignisse „unentrinnbar“, „vorausbestimmt“.

Ist das als Lektion nicht doch ein wenig enttäuschend, gerade aus heutiger Sicht, wenn man an den eigentümlichen Determinismus von Big Data und seiner Schwarm-Logik denkt? Was ist unterwegs mit der jugendlichen Lebendigkeit passiert, überhaupt mit dem suchenden Übermut, der solche unvergesslichen Figuren wie Natascha Rostowa oder ihren späteren Ehemann Pierre Besuchow auszeichnete? Am Ende steht ausgerechnet der aufgeplusterte Napoleon als „Kind“ da: „(…) Napoleon war während der ganzen Zeit seines Wirkens wie das Kind, das die Riemen im Inneren des Wagens in der Hand hält und sich einbildet, es lenke den Wagen.“

Als Gewinner steht auf der anderen Seite der russische General Kutusow, ein „Greis“, dem „alles Persönliche fehlte“, dem es lediglich um die „Teilhabe an den Ereignissen“ geht und der gar nicht versucht, mit seinem Willen auf den Gang der Dinge einzuwirken. Und Natascha Rostowa? Über sie lesen wir im Epilog: „Sie war voller und breiter geworden, so daß man in dieser kraftstrotzenden Mutter nur schwer die früher so schlanke, biegsame Natascha wiedererkennen konnte. (…) In ihren Zügen lag nicht mehr wie früher das ständig flackernde Feuer der Lebhaftigkeit, das ihr einen eignen Reiz verliehen hatte. Jetzt sah man an ihr meist nur das Gesicht und die Gestalt, aber ihre Seele war nicht zu sehen.“

Absolute Sinn-Gegenwart

Ist Krieg und Frieden so womöglich vor allem ein Buch über das Alt- und Weisewerden? Zentrale Stränge laufen zweifellos darauf hinaus. Und wenn es so sein sollte – muss es ein Argument gegen das Buch sein?

Schauen wir genauer hin. Bei Tolstoi bedeuten Älter- und Weiserwerden: im Leben kein extern gesuchtes Ziel mehr zu haben. Als Pierre aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wird, fragt er sich nach alter Gewohnheit, was nun „zu tun“ sei. Doch dann kommt er auf die unerwartete Antwort: „Nichts: Ich werde leben.“ Es kann gar kein „Ziel des Lebens“ geben, wenn nicht unmittelbar hier, jetzt. Pierre wagt, das „geistige Fernrohr“, mit dem er sich einst bewaffnet hatte, um dem Sinn des Lebens nachzujagen, mit leichter Hand einfach abzuwerfen, und er wird auf der Stelle belohnt: „(…) je näher er hinschaute, desto ruhiger und glücklicher wurde er.“

Freilich erlaubt es diese Erfahrung des „lebendigen, überall spürbaren Gottes“ Pierre nicht, fortan in Sorglosigkeit zu leben. Und seine Ehe wird keineswegs frei sein von Zweifeln. Von einem neuerlichen Absturz bleibt Pierre aber verschont: Sein Nähe-Erlebnis mit der absoluten Sinn-Gegenwart ist unumkehrbar.

Älter und weiser zu werden, bedeutet in Krieg und Frieden die Einsicht, dass das Leben nie als System handhabbar sein wird – System im Sinne einer Ausrichtung auf übergeordnete Ziele. Der Kampf mit dem solcherart Systemischen bildet geradezu das Herz von Tolstois Buch.

Tolstois Notizen zum 9. Entwurf von Krieg und Frieden, 1864

Doch ein nochmaliger Einwand ist nicht in den Wind zu schlagen: Krieg und Frieden ist in Wirklichkeit voll von systemischen Metaphern. Eine der Leitmetaphern stellt das Uhrwerk dar (neben ganz anderen wie dem Bienenstock oder dem Ameisenhaufen).

Tolstoi vergleicht die Menschenbewegungen zwischen den Armeen mit der Mechanik einer Uhr. Er spricht von einem kleinteiligen „Räderwerk an Leidenschaften, Wünschen, Reuebezeigungen, Demütigungen, Leiden, Ausbrüchen von Stolz, Furcht und Begeisterung“, das dann im Großen zum „langsamen Vorrücken des weltgeschichtlichen Zeigers“ führe. Mehr als tausend Seiten später werden die Kriegspläne Napoleons für die Eroberung Russlands als „Zeiger eines vom Uhrwerk losgelösten Zifferblatts“ bezeichnet. Zeiger, die eine rein äußerliche Bewegung vollziehen, ohne in irgendeiner Weise in das Räderwerk, in den „Kern der Sache“ zu greifen.

Das aber hieße, dass dieser Kern der Sache tatsächlich wie ein Uhrwerk funktionierte. Wie mechanisch!, möchte man sagen. An der Mechanik dieses Bildes scheint sich Tolstoi aber gar nicht zu stören. Die Pointe liegt anderswo. Entscheidend ist, dass man bei einer gängigen, auf die Zeiger fixierten Geschichtsauffassung von den ineinandergreifenden Rädchen nicht einmal etwas ahnt. Unter Umständen laufen die Zeiger vollends lose und die Zeigerbewegung hat mit dem Uhrwerk überhaupt nichts mehr zu tun.

Wenn Tolstoi in Krieg und Frieden zum Miterfinder des modernen literarischen ‚Bewusstseinsstroms‘ werden konnte, so deshalb, weil er, um den kleinsten Regungen auf dem Schlachtfeld näherzukommen, neue Darstellungstechniken jenseits des Zifferblatts auslotete.

Ein Höchstmaß an Dekonstruktion

Nun kann man versuchen, das Bild auf den Uhrmacher, mithin auf den „Uhrmachergott“ der Neuzeit hin weiterzudenken, und man stellt fest: Er ist ausgespart, diese Position ist unbesetzt.

Tolstoi präsentiert also (Kriegs-)Geschichte als Uhrwerk ohne Uhrmacher, als Uhrwerk, an dem man darüber hinaus die Zeit nicht ablesen kann. Hinter der eher konventionellen Metaphorik verbirgt sich so ein Höchstmaß an Dekonstruktion.

In diesem Licht ist die unheimliche Bemerkung über Natascha Rostowa als Mutter noch einmal zu lesen: „Aber ihre Seele war nicht zu sehen.“ Keineswegs ist damit gesagt, sie hätte keine Seele mehr. Denn wir wissen von anderen Stellen, dass ihre Seele zwischendurch sehr wohl aufleuchtete, und dann noch schöner als einst durch ihre „biegsam“ gestische Jugendlichkeit. Natascha läuft nicht mehr ungebremst durch die Säle. Sie ist zurückhaltend geworden.

Das große Erzählwerk Krieg und Frieden bleibt von der ersten bis zur letzten Seite life writing – ein Epos ohne geistiges und künstlerisches Fernrohr.