Ein Aufstand im Zeichen der Freiheit fand 1525 in Memmingen statt

Vor einem halben Jahrtausend forderte der Stand der Bauern im oberdeutschen Raum erstmals seine Freiheit ein. Die meist leibeigenen, schmerzlich hohen Abgaben unterworfenen Menschen beriefen sich dabei auf die Bibel: Christus habe mit seinem Blut auch sie erlöst, darum seien sie frei.

*

Die Freiheit, sagte Ex-Bundespräsident Johannes Rau bei seinem Besuch in Memmingen anlässlich des 475. Jahrestages der „Zwölf Artikel der Bauernschaft“ im Jahr 2000, sei keine Selbstverständlichkeit. Sie müsse erkämpft und verteidigt werden. So ist es in einer Aufzeichnung des Bayerischen Rundfunks am Ende der Memminger Ausstellung zu sehen. Ein Vierteljahrhundert später wundert sich der Besucher: Hat das seinerzeit niemand gehört? Ist unsere Freiheit so groß und selbstverständlich geworden, dass wir sie für natürlich gegeben erachten? Ist sie uns gleichgültig oder gar zu viel geworden? Oder hat da eine neoliberal fundierte Verschiebung stattgefunden, die Freiheit mehr als eine Generation lang konsequent mit Konsum verknüpfte und Selbstverwirklichung mit einer Multiplikation von Möglichkeiten für den Einzelnen gleichsetzte?

Was geschieht, wenn eine Clique von Mächtigen (ob sie sich nun Adlige oder Tech-Elite nennt) einen Großteil der Macht auf sich vereint? Wie Unterdrückung und willkürliche Steuererhebung schließlich zum Aufstand führen, lässt sich am Bauernkrieg von 1524-26 und seinen Voraussetzungen lernen. Ein halbes Jahr lang zeigte die Stadt Memmingen eine große Schau zu diesem Thema.

Druck erzeugt Widerstand

Wie das Leben sich im 16. Jahrhundert angefühlt haben mag, ist uns kaum mehr zugänglich. Bekannt ist, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebte. Bauern waren zumeist leibeigen, d.h. grob gesagt, sie waren an ihren Grundherren gebunden und mussten ihm Abgaben und Dienste entrichten. An der Steuer- und Arbeitsdienstschraube drehten die Herren recht willkürlich. Leibeigenschaft war darüber hinaus erblich, Freizügigkeit sowie freie Partnerwahl waren nicht vorgesehen. Im Gegenzug gewährten die Herren ihren Leibeigenen Schutz.

Was zur steigenden Unzufriedenheit der Bauern der frühen Neuzeit führte, thematisiert die Ausstellung nicht unter dem Gesichtspunkt einer historischen Entwicklung. Es bleibt unklar, ob das Leben der Landbevölkerung vor dem 16. Jahrhundert besser war oder ob sich im Zuge der allgemeinen geistigen Unruhe (Stichworte „Reformation“, „Buchdruck“) das Bewusstsein änderte. Jedenfalls wuchs die Bevölkerung stark an, so gab es weniger zu verteilen. Es war auch die Zeit der Reformation. Martin Luther, Ulrich Zwingli und andere legten sich mit dem theologischen, aber auch dem Macht-System der katholischen Kirche an. In Memmingen brachte der Theologe Christoph Schappeler die Reformation zum Durchbruch. Seine sozial orientierten Predigten trugen zum neuen Selbstbewusstsein des Bauernstandes bei.

© Literaturportal Bayern

Man ist versucht, sich vorzustellen, wie katholischer Klerus und herrschender Adel bis dahin ein perfekt geschmiertes Getriebe der Macht am Laufen hielten, in dem die schwachen Teile der Gesellschaft immer mehr bluten mussten. Das erinnert an die heutige Verschwisterung der Tech-Branche mit der Politik in Amerika. Willkürliche Durchsetzung von Interessen im eigenen Einflussbereich, eine heilige Schrift seinerzeit, Social Media heute als Unterlage bzw. Überbau, die Idee einer kleinen Gruppe, adlig (also besser) oder smarter zu sein als der Rest, was zu einer grassierenden Rücksichtslosigkeit führt – 1525 und 2025 ähneln sich fatal. Damals wie heute wird offen Unterwerfung gefordert, erhält man Schutz nur gegen Leistungen, werden die Rechte einer Mehrzahl an Menschen verachtet.

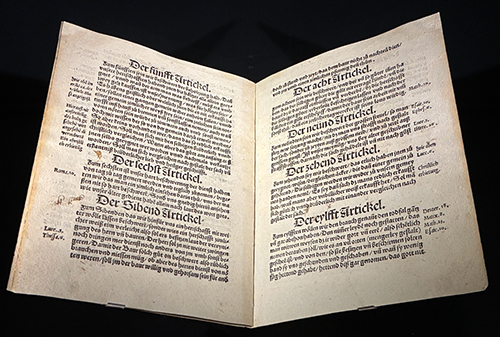

Wenn der Druck zu groß wird, neigt allerdings auch der sonst friedfertige Mensch zum Murren oder gar zum Kampf. So geschah es damals. Zwei Schriften kursierten – die so genannte „Bundesordnung“ und die „Zwölf Artikel“ –, drückten die Forderungen der Benachteiligten aus und fanden rasant Verbreitung. Mit 25.000 Exemplaren erreichten die „Zwölf Artikel“ angesichts des geringen Anteils alphabetisierter Menschen eine enorme Verbreitung. Die Bauern organisierten sich beinah im gesamten süddeutschen Raum, von der Schweiz bis hinauf nach Worms, über Franken bis hinein nach Thüringen und Sachsen.

Die Artikel lesen sich heute defensiv, beinah schüchtern. Man hätte nicht gewagt, sich gegen eine gottgewollte Ordnung zu wenden, es wäre unmöglich gewesen – „wenn einer oder mehr der hier gestellten Artikel dem Worte Gottes nicht gemäß wären ... von denen wollen wir abstehen“, heißt es am Ende des Katalogs. Dennoch bargen die Artikel Sprengstoff. Neben der Abschaffung der Leibeigenschaft gab es auch die ganz konkrete Vorstellung, wie etwa Gemeinschaftsbesitz, Wiesen und Wälder zu nutzen oder welche Abgaben im Todesfall zu entrichten seien. Einzelnen dieser Forderungen wurde in Memmingen stattgegeben.

Reformatoren gegen Revoltierende

Gott wandte sich nicht gegen die aufbegehrenden Bauern, Luther und Melanchthon schon. Luther fand die Auslegung von Gottes Wort in dem Katalog zu irdisch. Einerseits urteilte er: „Nun ist’s ja auf die Dauer unerträglich, die Leute so zu besteuern und zu schinden.“ Doch der offene Kampf ging ihm zu weit, und im Mai 1525 rief er aus Sorge um die bestehende Ordnung die Herrschenden gar zu Vernichtung der Bauern auf. Auch Melanchthon befand, dass man gemäß der Bibel Unrecht dulden müsse, rief den Adel jedoch zur Mäßigung auf.

Die Fürsten zeigten sich unerbittlich. Anders als in Franken stellten sich im Memminger Raum nur wenige Noble hinter die Forderungen der Bauernschaft. Sie hielten die Aufständischen mit Verhandlungen hin und organisierten im Hintergrund ihre Kampftruppen. Für die nötigen finanziellen Mittel zwangen sie u.a. jüdische Menschen, ihnen hohe Kredite zu gewähren – in der Ausstellung ist ein entsprechender Brief zu sehen. Am Ende siegte die alte Ordnung. Die Mächtigen waren militärisch überlegen, waren smarter als die in Krieg und Verhandlung unerfahrenen Bauern. 70.000 Menschen mussten in den bis 1526 andauernden Kämpfen ihr Leben lassen. Ihre Forderungen wurden bei Weitem nicht erfüllt. Doch wurde in der Folge ein Rechtsweg etabliert, der Untertanen den Prozessweg ermöglichte und gewaltsame Konfrontation unattraktiv machte. Spuren der „Zwölf Artikel“ lassen sich sowohl in der amerikanischen Verfassung als auch bei der Französischen Revolution finden.

Die Ausstellung hat den Versuch unternommen, mit neuen Techniken bis hin zu animierten Holzköpfen Geschichte lebendig zu machen. In einem zweiten Ausstellungsteil kulminierte das in einer Lightshow an der über 500 Jahre alten Decke des Hauses der Kramerzunft. Das Haus war 1525 zentraler Versammlungsort und wird als ein wichtiger Ort der Entstehung der „Zwölf Artikel“ angesehen.

Tradition freiheitlicher Bewegungen

500 Jahre Forderung nach allgemeinen Grundrechten – diese Überlieferung betont die Stadt Memmingen mit ihrer Schau zu den Bauernkriegen. Sie verschweigt dabei nicht, dass es lange dauerte, bis diese Rechte im heutigen Deutschland und Österreich endlich durchgesetzt wurden. Kurz gibt sie auch einen Hinweis auf die unterschiedliche Bewertung der Bauernkriege im geteilten Deutschland. Die DDR berief sich auf die „frühbürgerlichen Revolten" und reklamierte für sich, in dieser Tradition einen gerechteren Staat endlich verwirklicht zu haben. Noch 1989 weihte sie im thüringischen Bad Frankenhausen ein Museum mit einem monumentalen Panorama des Malers Werner Tübke ein, das den Bauernkrieg zum Gegenstand hat.

Immerhin angedeutet werden auch die rechten Vereinnahmungsversuche des Bauernkriegs. Die Nationalsozialisten sahen, vielleicht in der Nachfolge Gerhart Hauptmanns, den fränkischen Bauernführer Florian Geyer als einen deutschen Helden, der gegen das „fremde ausländische Recht“ gekämpft habe. SS-Leute identifizierten sich mit Geyers sog. „schwarzen Haufen“ in einem Lied der 1920er-Jahre.

Den Bogen in die Gegenwart schlägt die Memminger Ausstellung nicht so explizit, wie man sich das angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in Ungarn, Italien, Amerika, Argentinien und weiteren Ländern wünschen würde. Aber eines macht sie doch deutlich: Ist sie einmal weg, wird die Freiheit schmerzlich vermisst. Ein gutes Leben, ohne frei zu sein, ist nicht nur sinnlos, sondern unmöglich.

Ein Aufstand im Zeichen der Freiheit fand 1525 in Memmingen statt

Vor einem halben Jahrtausend forderte der Stand der Bauern im oberdeutschen Raum erstmals seine Freiheit ein. Die meist leibeigenen, schmerzlich hohen Abgaben unterworfenen Menschen beriefen sich dabei auf die Bibel: Christus habe mit seinem Blut auch sie erlöst, darum seien sie frei.

*

Die Freiheit, sagte Ex-Bundespräsident Johannes Rau bei seinem Besuch in Memmingen anlässlich des 475. Jahrestages der „Zwölf Artikel der Bauernschaft“ im Jahr 2000, sei keine Selbstverständlichkeit. Sie müsse erkämpft und verteidigt werden. So ist es in einer Aufzeichnung des Bayerischen Rundfunks am Ende der Memminger Ausstellung zu sehen. Ein Vierteljahrhundert später wundert sich der Besucher: Hat das seinerzeit niemand gehört? Ist unsere Freiheit so groß und selbstverständlich geworden, dass wir sie für natürlich gegeben erachten? Ist sie uns gleichgültig oder gar zu viel geworden? Oder hat da eine neoliberal fundierte Verschiebung stattgefunden, die Freiheit mehr als eine Generation lang konsequent mit Konsum verknüpfte und Selbstverwirklichung mit einer Multiplikation von Möglichkeiten für den Einzelnen gleichsetzte?

Was geschieht, wenn eine Clique von Mächtigen (ob sie sich nun Adlige oder Tech-Elite nennt) einen Großteil der Macht auf sich vereint? Wie Unterdrückung und willkürliche Steuererhebung schließlich zum Aufstand führen, lässt sich am Bauernkrieg von 1524-26 und seinen Voraussetzungen lernen. Ein halbes Jahr lang zeigte die Stadt Memmingen eine große Schau zu diesem Thema.

Druck erzeugt Widerstand

Wie das Leben sich im 16. Jahrhundert angefühlt haben mag, ist uns kaum mehr zugänglich. Bekannt ist, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebte. Bauern waren zumeist leibeigen, d.h. grob gesagt, sie waren an ihren Grundherren gebunden und mussten ihm Abgaben und Dienste entrichten. An der Steuer- und Arbeitsdienstschraube drehten die Herren recht willkürlich. Leibeigenschaft war darüber hinaus erblich, Freizügigkeit sowie freie Partnerwahl waren nicht vorgesehen. Im Gegenzug gewährten die Herren ihren Leibeigenen Schutz.

Was zur steigenden Unzufriedenheit der Bauern der frühen Neuzeit führte, thematisiert die Ausstellung nicht unter dem Gesichtspunkt einer historischen Entwicklung. Es bleibt unklar, ob das Leben der Landbevölkerung vor dem 16. Jahrhundert besser war oder ob sich im Zuge der allgemeinen geistigen Unruhe (Stichworte „Reformation“, „Buchdruck“) das Bewusstsein änderte. Jedenfalls wuchs die Bevölkerung stark an, so gab es weniger zu verteilen. Es war auch die Zeit der Reformation. Martin Luther, Ulrich Zwingli und andere legten sich mit dem theologischen, aber auch dem Macht-System der katholischen Kirche an. In Memmingen brachte der Theologe Christoph Schappeler die Reformation zum Durchbruch. Seine sozial orientierten Predigten trugen zum neuen Selbstbewusstsein des Bauernstandes bei.

© Literaturportal Bayern

Man ist versucht, sich vorzustellen, wie katholischer Klerus und herrschender Adel bis dahin ein perfekt geschmiertes Getriebe der Macht am Laufen hielten, in dem die schwachen Teile der Gesellschaft immer mehr bluten mussten. Das erinnert an die heutige Verschwisterung der Tech-Branche mit der Politik in Amerika. Willkürliche Durchsetzung von Interessen im eigenen Einflussbereich, eine heilige Schrift seinerzeit, Social Media heute als Unterlage bzw. Überbau, die Idee einer kleinen Gruppe, adlig (also besser) oder smarter zu sein als der Rest, was zu einer grassierenden Rücksichtslosigkeit führt – 1525 und 2025 ähneln sich fatal. Damals wie heute wird offen Unterwerfung gefordert, erhält man Schutz nur gegen Leistungen, werden die Rechte einer Mehrzahl an Menschen verachtet.

Wenn der Druck zu groß wird, neigt allerdings auch der sonst friedfertige Mensch zum Murren oder gar zum Kampf. So geschah es damals. Zwei Schriften kursierten – die so genannte „Bundesordnung“ und die „Zwölf Artikel“ –, drückten die Forderungen der Benachteiligten aus und fanden rasant Verbreitung. Mit 25.000 Exemplaren erreichten die „Zwölf Artikel“ angesichts des geringen Anteils alphabetisierter Menschen eine enorme Verbreitung. Die Bauern organisierten sich beinah im gesamten süddeutschen Raum, von der Schweiz bis hinauf nach Worms, über Franken bis hinein nach Thüringen und Sachsen.

Die Artikel lesen sich heute defensiv, beinah schüchtern. Man hätte nicht gewagt, sich gegen eine gottgewollte Ordnung zu wenden, es wäre unmöglich gewesen – „wenn einer oder mehr der hier gestellten Artikel dem Worte Gottes nicht gemäß wären ... von denen wollen wir abstehen“, heißt es am Ende des Katalogs. Dennoch bargen die Artikel Sprengstoff. Neben der Abschaffung der Leibeigenschaft gab es auch die ganz konkrete Vorstellung, wie etwa Gemeinschaftsbesitz, Wiesen und Wälder zu nutzen oder welche Abgaben im Todesfall zu entrichten seien. Einzelnen dieser Forderungen wurde in Memmingen stattgegeben.

Reformatoren gegen Revoltierende

Gott wandte sich nicht gegen die aufbegehrenden Bauern, Luther und Melanchthon schon. Luther fand die Auslegung von Gottes Wort in dem Katalog zu irdisch. Einerseits urteilte er: „Nun ist’s ja auf die Dauer unerträglich, die Leute so zu besteuern und zu schinden.“ Doch der offene Kampf ging ihm zu weit, und im Mai 1525 rief er aus Sorge um die bestehende Ordnung die Herrschenden gar zu Vernichtung der Bauern auf. Auch Melanchthon befand, dass man gemäß der Bibel Unrecht dulden müsse, rief den Adel jedoch zur Mäßigung auf.

Die Fürsten zeigten sich unerbittlich. Anders als in Franken stellten sich im Memminger Raum nur wenige Noble hinter die Forderungen der Bauernschaft. Sie hielten die Aufständischen mit Verhandlungen hin und organisierten im Hintergrund ihre Kampftruppen. Für die nötigen finanziellen Mittel zwangen sie u.a. jüdische Menschen, ihnen hohe Kredite zu gewähren – in der Ausstellung ist ein entsprechender Brief zu sehen. Am Ende siegte die alte Ordnung. Die Mächtigen waren militärisch überlegen, waren smarter als die in Krieg und Verhandlung unerfahrenen Bauern. 70.000 Menschen mussten in den bis 1526 andauernden Kämpfen ihr Leben lassen. Ihre Forderungen wurden bei Weitem nicht erfüllt. Doch wurde in der Folge ein Rechtsweg etabliert, der Untertanen den Prozessweg ermöglichte und gewaltsame Konfrontation unattraktiv machte. Spuren der „Zwölf Artikel“ lassen sich sowohl in der amerikanischen Verfassung als auch bei der Französischen Revolution finden.

Die Ausstellung hat den Versuch unternommen, mit neuen Techniken bis hin zu animierten Holzköpfen Geschichte lebendig zu machen. In einem zweiten Ausstellungsteil kulminierte das in einer Lightshow an der über 500 Jahre alten Decke des Hauses der Kramerzunft. Das Haus war 1525 zentraler Versammlungsort und wird als ein wichtiger Ort der Entstehung der „Zwölf Artikel“ angesehen.

Tradition freiheitlicher Bewegungen

500 Jahre Forderung nach allgemeinen Grundrechten – diese Überlieferung betont die Stadt Memmingen mit ihrer Schau zu den Bauernkriegen. Sie verschweigt dabei nicht, dass es lange dauerte, bis diese Rechte im heutigen Deutschland und Österreich endlich durchgesetzt wurden. Kurz gibt sie auch einen Hinweis auf die unterschiedliche Bewertung der Bauernkriege im geteilten Deutschland. Die DDR berief sich auf die „frühbürgerlichen Revolten" und reklamierte für sich, in dieser Tradition einen gerechteren Staat endlich verwirklicht zu haben. Noch 1989 weihte sie im thüringischen Bad Frankenhausen ein Museum mit einem monumentalen Panorama des Malers Werner Tübke ein, das den Bauernkrieg zum Gegenstand hat.

Immerhin angedeutet werden auch die rechten Vereinnahmungsversuche des Bauernkriegs. Die Nationalsozialisten sahen, vielleicht in der Nachfolge Gerhart Hauptmanns, den fränkischen Bauernführer Florian Geyer als einen deutschen Helden, der gegen das „fremde ausländische Recht“ gekämpft habe. SS-Leute identifizierten sich mit Geyers sog. „schwarzen Haufen“ in einem Lied der 1920er-Jahre.

Den Bogen in die Gegenwart schlägt die Memminger Ausstellung nicht so explizit, wie man sich das angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in Ungarn, Italien, Amerika, Argentinien und weiteren Ländern wünschen würde. Aber eines macht sie doch deutlich: Ist sie einmal weg, wird die Freiheit schmerzlich vermisst. Ein gutes Leben, ohne frei zu sein, ist nicht nur sinnlos, sondern unmöglich.