Bayern und Japan (8): Kitasato Takeshi (1870-1960) – Präsentation des echten Japan in Deutschland – Drei deutsche Theaterstücke

Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.

*

Kitasato Takeshi in München

Kitasato Takeshi, der 1870 in eine alte Familie von Samurai und Kaufleuten in Osaka geboren wurde, wollte in Deutschland studieren. Mori Ôgai, ist es zu verdanken, dass Takeshi, der in Osaka Japanisch und Englisch studierte und von Literatur, Theater und Sprachwissenschaft fasziniert war, 1897 mit 27 Jahren an die Universität nach München kam. Mori empfahl Kitasato besonders die Vorlesungen über Ästhetik von Prof. Theodor Lipps (1851-1914) zu besuchen. Als Kitasato feststellte, dass er mit seinen Deutschkenntnissen diesen nicht folgen konnte, nahm er Intensivunterricht beim Literaturwissenschaftler Dr. Roman Woerner (1863-1953). Der wiederum führte ihn in die literarische Szene Münchens ein und in den Studentenkreis um Prof. Franz Muncker (1855-1926). Kitasato las jetzt Bücher und Theaterstücke moderner Münchner Autoren, auch die des angesagten norwegischen Dichters Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). Bald fing er selbst an Stücke zu schreiben.

1898 führte die Litterarische Gesellschaft, die 1897 unter dem Vorsitz von Ludwig Ganghofer gegründet wurde, ein japanisches Stück von Theodor Wolff (1868-1943) auf: Niemand weiss es. Kitasato hatte bei der Vorbereitung geholfen. Das Stück, eine Liebesgeschichte ohne dramatische Entwicklung, fiel aber bei den Kritikern durch. Kitasato sah sich verpflichtet, seinen Münchner Freunden ein echtes Stück Japan zu präsentieren, aus der Feder eines Japaners und mit echten Requisiten und Kostümen.

Erstes Theaterstück mit buddhistischem Inhalt (1899)

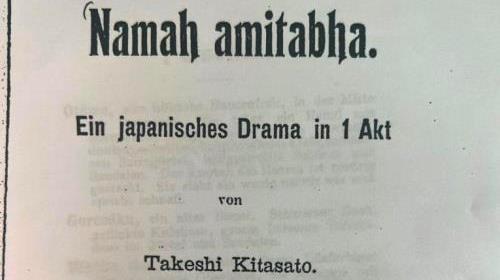

Anfang 1899 erschien Kitasatos Drama Namah amitabha im Verlag von Dr. H. Lüneburg in München. Er hatte den Druck des Büchleins selbst zahlen müssen.

Tatsächlich war dieses Theaterstück das erste in München mit buddhistischem Inhalt. Kitasato führte vor, wie ein junges Paar aus verzweifelter Liebe gemeinsam Selbstmord begeht. Das Mädchen jedoch wird gerettet und heiratet später einen Bauernsohn. Jahre später kommt ein buddhistischer Mönch ins Dorf, dem sie ihre Geschichte erzählt, die sie immer noch sehr belastet. Sie realisiert, dass er der ehemalige Geliebte ist, mit dem sie nie mehr zusammenkommen wird.

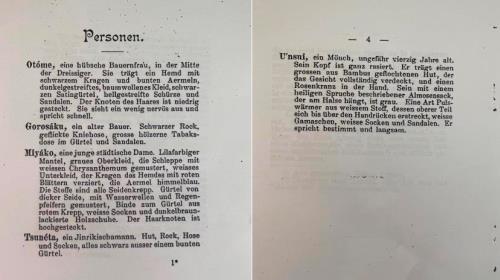

Wie wichtig es Kitasato war, das echte Japan zu zeigen, geht aus seiner genauen Rollenbeschreibung für die Schauspieler hervor. Die Kleidung der Hauptdarstellerin wird so beschrieben:

Tomiko (erscheint) in hellblauem Überkleide aus durchsichtiger Seide, dessen Schleppe mit Wasserwellen und Wasserpflanzen durchmustert ist. Das Unterkleid aus dem gleichen Stoffe, nur ein wenig dunkler, hat auf seiner Schleppe ein Muster von Goldfischen, die in dem durchsichtigen Blau des Wassers zu schwimmen scheinen. Das Oberhemd ist aus weisser Kreppseide, der Kragen des Unterhemdes weiss. Auf dem Gürtel, in dem ein kleiner Fächer steckt, sieht man als Muster einen Wasserfall im Waldesgrün. Die Gürtelbinde ist mit Nelken geschmückt.

Kitasatos Drama erregte großes Aufsehen, auch wenn das Drama damals nicht auf der Bühne aufgeführt wurde. Am 23. Februar 1899 hielt Kitasato in München im Café Gisela in der Fürstenstraße, als Veranstaltung des Akademisch-dramatischen Vereins, einen Vortrag „Über das japanische Theater“, den ersten dieser Art.

Kitasato in Leipzig

Kitasato, der seit 1897 in München in der Gabelsbergerstraße 28 wohnte, zog 1899 nach Leipzig, wo er an der dortigen Universität über die altjapanische Schrift promovierte. Im Juni 1899 legte Kitasato sein Werk Zur Erklärung der altjapanischen Schrift vor, das 1901 veröffentlicht wurde. In Leipzig verfasste er auch sein zweites Theaterstück: Fumio.

Fumio, ein „Japanisches Originalschauspiel in vier Aufzügen“, erschien 1900 im Verlag von Carl Reissner in Dresden und Leipzig. Den Druck dieses Theaterstückes zahlte Kitasato ebenfalls selbst. Obwohl Fumio großes Aufsehen erregte und es viele Interessierte gab, kam es auch diesmal zu keiner Aufführung. Kitasatos Geldnot wurde immer größer.

Kitasatos drittes Theaterstück: Sakura Logo

Auch Sakura Logo, ein Drama aus der japanischen Geschichte in fünf Akten, erschien 1901 in Leipzig, diesmal im Verlag von Hermann Seemann Nachfolger. In diesem Stück griff Kitasato auf die japanische Geschichte zurück. Das Vorbild für den Protagonisten, den Dorfvorsteher Sakura, war Kiuchi Sogoro (1604-45). Dieser setzte sich für die von Steuern geplagten Bauern seines Dorfes ein und wurde dafür hingerichtet. Tatsächlich weist das Stück zahlreiche Analogien zu Gerhard Hauptmanns Die Weber auf. Es erregte damals großes Aufsehen, dass ein Japaner in deutscher Sprache Theaterstücke schrieb. Damalige Versuche, es in Weimar aufzuführen, scheiterten dennoch.

Kitasato Takeshis Liebe zu Deutschland

In einem überlieferten Brief schrieb Takeshi Ende 1901 an seinen Münchner Freund, den bekannten Schriftsteller und Theaterrevolutionär Michael Georg Conrad:

Leider muss ich meine liebe, zweite Heimat Deutschland verlassen. Ja, inzwischen bin ich so arm geworden. Doch es ist meine Schuld. Meine Eltern wollten mich schon lange zu Hause haben, und ich blieb hier, weil es mir besser gefallen hat. Nun kann ich aber weiter nicht, leider werde ich bald meinem lieben Deutschland... Lebe wohl sagen müssen.

In einem späteren Bericht über seinen Münchner Aufenthalt unter dem Titel Legenden beschreibt Kitasato die bayerischen Kirchen, die Pinakotheken und zahlreiche Museen. Für ihn vereint die bayerische Landeshauptstadt die barocke Pracht von Dresden mit der Gelehrsamkeit von Leipzig. Das Gemüt des Münchners sei schlicht, die Auswahl an Bier – das man hier trinke wie in Japan den Tee – groß.

Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Bayern und Japan (8): Kitasato Takeshi (1870-1960) – Präsentation des echten Japan in Deutschland – Drei deutsche Theaterstücke

Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.

*

Kitasato Takeshi in München

Kitasato Takeshi, der 1870 in eine alte Familie von Samurai und Kaufleuten in Osaka geboren wurde, wollte in Deutschland studieren. Mori Ôgai, ist es zu verdanken, dass Takeshi, der in Osaka Japanisch und Englisch studierte und von Literatur, Theater und Sprachwissenschaft fasziniert war, 1897 mit 27 Jahren an die Universität nach München kam. Mori empfahl Kitasato besonders die Vorlesungen über Ästhetik von Prof. Theodor Lipps (1851-1914) zu besuchen. Als Kitasato feststellte, dass er mit seinen Deutschkenntnissen diesen nicht folgen konnte, nahm er Intensivunterricht beim Literaturwissenschaftler Dr. Roman Woerner (1863-1953). Der wiederum führte ihn in die literarische Szene Münchens ein und in den Studentenkreis um Prof. Franz Muncker (1855-1926). Kitasato las jetzt Bücher und Theaterstücke moderner Münchner Autoren, auch die des angesagten norwegischen Dichters Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). Bald fing er selbst an Stücke zu schreiben.

1898 führte die Litterarische Gesellschaft, die 1897 unter dem Vorsitz von Ludwig Ganghofer gegründet wurde, ein japanisches Stück von Theodor Wolff (1868-1943) auf: Niemand weiss es. Kitasato hatte bei der Vorbereitung geholfen. Das Stück, eine Liebesgeschichte ohne dramatische Entwicklung, fiel aber bei den Kritikern durch. Kitasato sah sich verpflichtet, seinen Münchner Freunden ein echtes Stück Japan zu präsentieren, aus der Feder eines Japaners und mit echten Requisiten und Kostümen.

Erstes Theaterstück mit buddhistischem Inhalt (1899)

Anfang 1899 erschien Kitasatos Drama Namah amitabha im Verlag von Dr. H. Lüneburg in München. Er hatte den Druck des Büchleins selbst zahlen müssen.

Tatsächlich war dieses Theaterstück das erste in München mit buddhistischem Inhalt. Kitasato führte vor, wie ein junges Paar aus verzweifelter Liebe gemeinsam Selbstmord begeht. Das Mädchen jedoch wird gerettet und heiratet später einen Bauernsohn. Jahre später kommt ein buddhistischer Mönch ins Dorf, dem sie ihre Geschichte erzählt, die sie immer noch sehr belastet. Sie realisiert, dass er der ehemalige Geliebte ist, mit dem sie nie mehr zusammenkommen wird.

Wie wichtig es Kitasato war, das echte Japan zu zeigen, geht aus seiner genauen Rollenbeschreibung für die Schauspieler hervor. Die Kleidung der Hauptdarstellerin wird so beschrieben:

Tomiko (erscheint) in hellblauem Überkleide aus durchsichtiger Seide, dessen Schleppe mit Wasserwellen und Wasserpflanzen durchmustert ist. Das Unterkleid aus dem gleichen Stoffe, nur ein wenig dunkler, hat auf seiner Schleppe ein Muster von Goldfischen, die in dem durchsichtigen Blau des Wassers zu schwimmen scheinen. Das Oberhemd ist aus weisser Kreppseide, der Kragen des Unterhemdes weiss. Auf dem Gürtel, in dem ein kleiner Fächer steckt, sieht man als Muster einen Wasserfall im Waldesgrün. Die Gürtelbinde ist mit Nelken geschmückt.

Kitasatos Drama erregte großes Aufsehen, auch wenn das Drama damals nicht auf der Bühne aufgeführt wurde. Am 23. Februar 1899 hielt Kitasato in München im Café Gisela in der Fürstenstraße, als Veranstaltung des Akademisch-dramatischen Vereins, einen Vortrag „Über das japanische Theater“, den ersten dieser Art.

Kitasato in Leipzig

Kitasato, der seit 1897 in München in der Gabelsbergerstraße 28 wohnte, zog 1899 nach Leipzig, wo er an der dortigen Universität über die altjapanische Schrift promovierte. Im Juni 1899 legte Kitasato sein Werk Zur Erklärung der altjapanischen Schrift vor, das 1901 veröffentlicht wurde. In Leipzig verfasste er auch sein zweites Theaterstück: Fumio.

Fumio, ein „Japanisches Originalschauspiel in vier Aufzügen“, erschien 1900 im Verlag von Carl Reissner in Dresden und Leipzig. Den Druck dieses Theaterstückes zahlte Kitasato ebenfalls selbst. Obwohl Fumio großes Aufsehen erregte und es viele Interessierte gab, kam es auch diesmal zu keiner Aufführung. Kitasatos Geldnot wurde immer größer.

Kitasatos drittes Theaterstück: Sakura Logo

Auch Sakura Logo, ein Drama aus der japanischen Geschichte in fünf Akten, erschien 1901 in Leipzig, diesmal im Verlag von Hermann Seemann Nachfolger. In diesem Stück griff Kitasato auf die japanische Geschichte zurück. Das Vorbild für den Protagonisten, den Dorfvorsteher Sakura, war Kiuchi Sogoro (1604-45). Dieser setzte sich für die von Steuern geplagten Bauern seines Dorfes ein und wurde dafür hingerichtet. Tatsächlich weist das Stück zahlreiche Analogien zu Gerhard Hauptmanns Die Weber auf. Es erregte damals großes Aufsehen, dass ein Japaner in deutscher Sprache Theaterstücke schrieb. Damalige Versuche, es in Weimar aufzuführen, scheiterten dennoch.

Kitasato Takeshis Liebe zu Deutschland

In einem überlieferten Brief schrieb Takeshi Ende 1901 an seinen Münchner Freund, den bekannten Schriftsteller und Theaterrevolutionär Michael Georg Conrad:

Leider muss ich meine liebe, zweite Heimat Deutschland verlassen. Ja, inzwischen bin ich so arm geworden. Doch es ist meine Schuld. Meine Eltern wollten mich schon lange zu Hause haben, und ich blieb hier, weil es mir besser gefallen hat. Nun kann ich aber weiter nicht, leider werde ich bald meinem lieben Deutschland... Lebe wohl sagen müssen.

In einem späteren Bericht über seinen Münchner Aufenthalt unter dem Titel Legenden beschreibt Kitasato die bayerischen Kirchen, die Pinakotheken und zahlreiche Museen. Für ihn vereint die bayerische Landeshauptstadt die barocke Pracht von Dresden mit der Gelehrsamkeit von Leipzig. Das Gemüt des Münchners sei schlicht, die Auswahl an Bier – das man hier trinke wie in Japan den Tee – groß.

Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.