Ein Lob der Vielstimmigkeit. Dagmar Leupold über heutige Akademien

Dagmar Leupold hat für ihr schriftstellerisches Werk etliche Auszeichnungen erhalten, darunter den Tukan-Preis für den Roman Unter der Hand. Sie leitet das Studio Literatur und Theater an der Universität Tübingen. Ihr Roman Die Witwen war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dagmar Leupold lebt in München. Ihr letzter Roman ![]() Lavinia erschien im August 2019.

Lavinia erschien im August 2019.

Beim folgenden Text handelt es sich um ihren Festvortrag, den sie anlässlich der öffentlichen Jahressitzung 2020 der Bayerischen Akademie der Schönen Künste gehalten hat. Der Vortrag wird voraussichtlich im April 2021 im Jahrbuch 34/2020 der Bayerischen Akademie der Schönen Künste beim Wallstein Verlag (Göttingen) erscheinen (ISBN 978-3-8353-3935-4).

*

Man kann seiner eigenen Zeit nicht böse sein, ohne selbst Schaden zu nehmen.

Einige Überlegungen zu Gelehrtengesellschaften im 21. Jahrhundert

Liebe Freundinnen und Freunde der Schönen Künste,

Bevor ich meine Gedanken zum Fortbestehen von Akademien darlege und zur Notwendigkeit ihrer kontinuierlichen kritischen Selbstbefragung, möchte ich mich bedanken: für die Gelegenheit, dies in Ihrem Kreis zu tun und dafür, ihm anzugehören.

Zugehörigkeit, die mit Zuhören nicht nur lautlich verknüpft ist, ist ein wirksames Antidot gegen luftdichten Einschluss in Meinungsblasen und Echokammern, in denen eine dominante Stimme in unendlichen Loops zirkuliert. Ich erhebe also meine Stimme zum Lob der Vielstimmigkeit – sicherlich und hoffentlich auch im Widerspruch zu anderen Stimmen, die an dieser Stelle gesprochen haben oder hätten sprechen können. Nur wenn Spannung herrscht, können Wortwechsel entstehen, die im Unterschied zu Schusswechseln nicht ein Ende setzen, sondern einen Anfang. Ein Anfang, der, unter Stromfluss, Energie generiert.

Lernende und Gelehrte

Zugehörigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit entwickeln sich dort, wo Unterschiede anerkannt, ausgehalten und, im schönsten Fall, begrüßt werden. Das ist kein einmaliger Vorgang, der einen Status quo etabliert, sondern ein stetiger Prozess, man könnte ihn, in Anlehnung an Georg Christoph Lichtenberg, einem der scharfsinnigsten und freimütigsten Aufklärer des 18. Jahrhunderts, Lernprozess nennen. Im Heft F seines Sudelbuchs heißt es:

Im Wort Gelehrter steckt nur der Begriff, daß man ihn vieles gelehrt, aber nicht daß er auch etwas gelernt hat, daher sagen die Franzosen sehr sinnreich, wie alles was von diesem Volk [kommt], nicht les enseignés, sondern les sçavans, und die Engländer nicht the taught ones sondern die learned.

Eine berückende Vorstellung: Akademiemitglieder als Lernende, nicht als Gelehrte. Nicht nur semantisch, sondern auch grammatikalisch zeigt sich ein substantieller Unterschied zwischen beiden: Das Partizip Präsens, die Lernenden, kündet von einer Dynamik, einem unabschließbaren Prozess, das Partizip Perfekt, die Gelehrten, von einem Zustand. Wie kommt man vom Ist-Zustand/Stillstand in den gerade ausgemalten Soll-Zustand einer Gemeinschaft von Lernenden? Darum soll es im Folgenden gehen.

Raum

Die erste Akademie entstand – nach Plutarch – um 387/88 v.u.Z., Platon gründete sie auf dem nach seinem Eigentümer Akademeia benannten Hain vor den Toren Athens. Der Heros Akademos hatte diesen von der Stadt zum Dank dafür erhalten, dass er sie vor der angedrohten Vernichtung durch die Dioskuren bewahrt hatte, indem er ihnen das Versteck verriet, in das Theseus ihre Schwester Helena verschleppt hatte. Bei Plutarch heißt es dazu: Dieses Gut wird nun Akademie genannt: In einem schönen wohlbewässerten Garten treffen sich hier die Philosophen und verkünden ihre unfrommen Ansichten über die Natur der Götter. [1]

Die erste Akademie war also ein Garten, kultiviert, eingehegt, aber offen, einsehbar und, im Unterschied zur gesetzten Ordnung, eine bewegte Angelegenheit – man ging, schlenderte, diskutierte dabei. Das wohlbewässert im Zitat verweist zudem auf Frische und Vitalität; hier wächst und gedeiht etwas.

Nun will ich damit nicht vorschlagen, unsere Sitzungen in den Hofgarten zu verlegen (auch wenn das unter den jetzigen Bedingungen grundsätzlich empfehlenswert erscheint), aber mir ist wichtig zu betonen, dass Einsehbarkeit – visuelle wie intellektuelle – und Beweglichkeit auch im nicht-buchstäblichen Sinn zu den konstitutiven Elementen einer Akademie gehören sollten. Das zum Ersten. Und zweitens: Dass zum Gründungs- und Bestandsgedanken einer Akademie das „Unfromme“ gehören muss – die Bereitschaft, ja, die Verpflichtung, den Geltungsanspruch bestehender autoritativer und hierarchischer Strukturen zu überprüfen und zu hinterfragen. Und dabei Götterdämmerungen nicht zu scheuen. Eher herbeizuführen: Die Sonne geht danach heller auf. Salopp gesagt: Sitzungen sind nicht zum Aussitzen gedacht, sondern könnten durchaus auch dem Entthronen allzu selbstverständlicher Thronfolger dienen. Auto-Complete-Funktionen gab es lange vor der Erfindung von Algorithmen.

Ich werde im abschließenden Teil meiner Ausführungen einige praktische Vorschläge unterbreiten, wie man die ritualisierten und gelegentlich sklerotischen Versammlungsformate revitalisieren könnte. Zunächst aber möchte ich bei den grundsätzlicheren Überlegungen bleiben und dabei auch einige derjenigen aufgreifen, die ich vor drei Jahren angestellt habe.

Anlass war im Jahr 2017 der Skandal rund um den Ehemann eines der (wenigen) weiblichen Mitglieder einer Akademie – der ehrwürdigsten von allen, der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, 1786 von König Gustav III. gegründet – da war der Geheimrat siebenunddreißig Jahre alt und Heinrich von Kleist neun. Hier wird über die Nobelpreise entschieden, die jedes Jahr im Dezember, im Beisein der königlichen Familie, im prunkvollen »blauen Saal« des Stockholmer Rathauses gefeiert werden – Visconti lässt grüßen. Ich muss die Verwerfungen im für den Literatur-Nobelpreis zuständigen Gremium – Geheimnisverrat, sexuelle Übergriffe, Nötigung – nicht im Detail ausführen, sie sind mittlerweile hinlänglich bekannt und, zumindest was die Wiederaufnahme des Vergabemodus' des Literatur-Nobelpreises betrifft, in ihren Folgen überwunden. Das ausgefallene Jubeljahr wurde nachgeholt und damit zur Betriebspanne verkleinert. Business as usual. Schade. Und eigentlich inakzeptabel, dass Einblicke in die Funktionsweisen von Akademien erst nach dem Crash gewährt werden. Wie bei einer Black Box.

© Nobel Media AB 2017 / Alexander Mahmoud

Man hätte den Skandal auch als Gelegenheit nutzen können, nicht nur ein paar Statuten zu modernisieren, sondern sich fundamentalen Fragen zu stellen, wie beispielsweise dieser: Warum ist es möglich, dass in Akademien – oder, weiter gefasst, in geschlossenen Räumen, wozu auch Vereine, Corps de Ballett, Internate, Pfadfinder und Knabenchöre gehören – Jahre, oft Jahrzehnte mit solchen Verwerfungen und Erosionen gelebt oder besser gesagt weitergewurschtelt wird, obwohl diese doch, selbst wenn es nicht um strafrechtlich relevante Sachverhalte geht, den Gründungsprinzipien, den Selbstverpflichtungen, dem Ethos der jeweiligen Institution schwerste Schäden zufügen?

Die Pathologien allzu geschlossener Räume sind uns heute mehr denn je geläufig, fehlt die Frischluftzufuhr, wächst die Gefahr der Kontamination exponentiell. In Platons Garten gab es die Möglichkeit von Zaungästen, nicht im Sinne einer formalisierten Kontrolle, aber doch als eine Art informelles Korrektiv. Die heutigen Akademien sind dagegen Festungen, verborgen hinter hohen Mauern, Domänen der Auserwählten. Transparenz wurde und ist folglich Selbstverpflichtung. Und muss versöhnt werden mit der entgegengesetzten, nicht minder wichtigen Funktion einer geschlossenen Gesellschaft, der nämlich, einen Schutzraum zu bieten. Einen Schutzraum gegen Instrumentalisierung und Vereinnahmung, einen Schutzraum für freies Denken und schöpferisches Gestalten.

Das Wort Mauer stammt aus dem Lateinischen; munitio, „Befestigungswerk, Mauern und Schanzen“ gehört zu seiner Wortfamilie ebenso wie die moenia, die „Stadtmauern“. Die phonetische Nähe zu Munition verdeutlicht die intrinsische Ambivalenz von Mauern: Wenn sie der feindseligen Abschottung und der Abwehr des von außen Einfließenden dienen, werden die Innenräume isoliert, es bilden sich ungesunde Monokulturen aus, der Boden verarmt, ist als Humus untauglich. In solchermaßen versiegelten Räumen gibt es keine Mindesthaltbarkeit, alles hält sich ewig, wie in Formalin eingelegt. Doch der Nährwert des immer wieder Recycelten ist dürftig.

Stadtmauern dagegen, moenia, wiewohl auch sie dem Schutz dienen, haben Tore und gewährleisten eine belebende, produktive Verbindung von innen und außen. Gute Mauern, könnte man sagen, haben die Eigenschaften einer Membran im Prozess der Osmose: Sie markieren eine Trennschicht, eine sogenannte semi-permeable Trennschicht, die Durchlässigkeit ermöglicht. Das ist das Prinzip jeder Atemaktivität: Wäre unsere Haut versiegelt, wir würden jämmerlich eingehen. Die entsprechende Geisteshaltung – für das Wohlergehen von Akademien ähnlich wichtig wie eine funktionierende Atmung für den Mensch – möchte ich Aufgeschlossenheit nennen.

Die Schwedische Akademie in Stockholm

Hier liegt der Übergang zu einer zeitlichen Betrachtung – wie im titelgebenden Musil-Zitat aus Der Mann ohne Eigenschaften nahegelegt; die bisherigen Überlegungen bedienten sich ja ausschließlich der Raummetapher. Denn das, was in versiegelten Räumen eingeschlossen ist, wird zur Konserve, zum Anachronismus, die Dialektik von Bewahren und Erneuern, möglich bei semi-permeablen Trennschichten, wird ausgehebelt. Der Innenraum einer Akademie kann so nicht zum Schauplatz von produktivem Austausch und kritischen Auseinandersetzungen mit der Gegenwart werden, sondern verkommt zu einem territorialen Claim, der sich auf Vergangenes und einmal Vereinbartes stützt: Das Akademie-Gebäude wird zum Repräsentanten eines Machtanspruchs.

Starre Machtgebäude haben, im Unterschied zu flexiblen, eine heikle Statik. Wenn die Machtträger bei Beben – erheblichem gesellschaftlichen Wandel und Umbrüchen – wanken, bröckeln die Mauern, welche die Eingeschlossenen vor Einsicht, Selbstkritik und Korrektur schützten, es droht der Kollaps. Darin liegt wohl die Erklärung, warum sogar im Fall von schwerwiegendem Machtmissbrauch so viele Mitwisser die Überführten stützen – nicht nur in der Schwedischen Akademie. Aber auch dort, wo es nicht um strafrechtlich relevante Sachverhalte geht – also im Normalfall –, ist der Abwehrreflex groß. Die Statusfrage, zugewiesene Bedeutung und erreichter Rang der eigenen Person bleiben unter systemisch garantierten Vakuumbedingungen stabil und unangetastet, Einfluss und Macht können ausgeübt werden, ohne dass sich die Frage nach der Legitimation durch komplexe Konsensfindungen stellt.

Konsens ohne Dissens ist kein echter Konsens, sondern nur Nepotismus, man sorgt im Schulterschluss für eine gewisse Standfestigkeit. Ein guter Konsens hingegen braucht fruchtbare Kontroversen, geführt von Vertretern in der Vielfalt, die westliche, demokratische Gesellschaften längst auszeichnet. Also: Geschlechterdiversität und -parität, Heterogenität in mehrfacher Hinsicht, kultureller, generationeller und künstlerischer. Bleiben solche Aushandlungen aus, verkommen die geschützten Räume zu der bei Platon ausgemalten Höhle, in der die Schatten für die Wirklichkeit herhalten müssen.

Neugier

Ein solches „Mauern“ ist folgenreich, es unterbindet nämlich das Ausbilden eines wichtigen „Ferments“, der Neugier. Ist sie da und wirksam, werden Quoten (beinahe) überflüssig. Neugier, im Mittelalter als Laster geschmäht, meine ich hier – und schließe mich damit dem neuzeitlichen Blick an – positiv. Neugier kann sich auf alles richten, auch auf den Neugierigen und seine Beweggründe selbst. Im Vorwort zu seiner noch immer außerordentlich instruktiven Studie Der Prozeß der theoretischen Neugierde stellt Hans Blumenberg fest:

Die selbstbewußte Neugierde, die sich am Anfang der Neuzeit zunächst gegen Geschichte als Inbegriff der außer Kraft gesetzten Vernunft und der Befangenheit in Vorurteilen und Vorbehalten gewendet hatte, thematisiert ihre eigene Geschichte, sobald sie eine hat, nicht durch eine qualitativ neue Einstellung, sondern weil sie immer noch die naive Ubiquität besitzt, unter jeden Stein und über jeden Zaun zu gucken, also auch in ihre eigenen Akten. [2]

Auch wenn es hier nicht um die Betrachtung von Wissenschafts- oder Philosophiegeschichte geht, ist das Festgestellte doch strukturell übertragbar: In der Selbstreflexion und Selbstbefragung einer Akademie – sei es der Schönen Künste oder der Sprache und Dichtung oder der Wissenschaften – sollte ein solches vorurteilloses freimütiges Betrachten und Abwägen ihrer Funktionsweisen, Aufgaben und der Kriterien bei der Wahl ihrer Vertreter ebenso zum Kerngeschäft gehören. Und dies nicht nur an runden Geburtstagen, sondern als kontinuierliche Debatte in allen Klassen und Sektionen.

Blumenberg spricht von zwei Anliegen, die Übersichtsanstrengungen kennzeichnen, nämlich den Bestand aufzunehmen und den Fortschritt zu orientieren. [3] Keine schlechte Formulierung für ein knappes Akademie-Grundsatzprogramm. Unter jeden Stein und über jeden Zaun zu gucken illustriert trefflich, dass Neugier einen anti-autoritären und emanzipatorischen Impuls hat: Sie schert sich nicht um (scheinbar) Unumstößliches, eigenständige Erkundung geht vor ehrfurchtsvoll-gehorsame respektive phantasielose Hinnahme des „immer-schon-so-Gewesenen“. Neugier hat die Gegenwart und die Zukunft ebenso im Visier, wie das Vergangene. Die Journalistin und Autorin Jagoda Marinić spricht von Behäbigkeit, dort, wo sie fehlt und stellt fest: Zukunft entsteht nur dort, wo in der Gegenwart Gedanken- und Handlungsräume geschaffen werden, […] die Innovationen ermöglichen. [4]

Neugier rückt den Verkrustungen mit der aufschließenden Kraft des Eigensinns und des Wissensdursts zu Leibe. Sie ist, sagt Blumenberg, ein Merkmal der Jugendlichkeit schon bei Tieren, ein Merkmal des Menschen als des jugendlich gebliebenen Tieres erst recht. [5] Eine Nebenwirkung – oder sollte ich sagen ein Kollateralschaden – mangelnder Entdeckerfreude ist, bezogen auf unseren Fall, also den der Sprachkunst, eine pauschale Abwehr, gegründet in dem Generalverdacht, es handele sich bei der zeitgenössischen Literatur (erst recht der deutschsprachigen) um Belangloses, das es mit den Werken vergangener Jahrhunderte nicht aufnehmen kann. Mit einer solchen Einstellung wird es schwierig, der Blumenberg’schen Aufforderung, den Fortschritt zu orientieren, nachzukommen.

Damit ist kein evolutionäres Modell entworfen, sondern es wird der Überzeugung Ausdruck verliehen, dass das Bewahren des Bestands immer einhergeht mit der Kenntnisnahme und kritischen Bewertung des Neuen. Literatur entsteht niemals auf einem weißen Blatt, sondern überschreibt bereits Geschriebenes, Modell Palimpsest. Das heißt konkret: Man muss Spuren verfolgen, man muss lesen. Und das ist mit viel Arbeit und, ja, auch mit viel Frustration verbunden, denn selbstverständlich ist nicht alles lesenswert, was gedruckt und veröffentlicht wird. Und da es den Filter „Zeit“ in der Gegenwartsliteratur noch nicht gibt, müssen wir selbst filtern.

Dass Mitglieder einer Akademie der Schönen Künste, allen voran diejenigen der Literaturklasse, diesen Auftrag ernst nehmen, ist besonders wichtig in einer Zeit, in der alles unter dem Primat des Ökonomischen, Rentablen, Profitsteigernden steht und der Wettbewerbsgedanke alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt. Die meteorologisch-physikalischen Abschmelzprozesse der Pole besorgen uns alle zu Recht, aber ähnliche Erosionen sind auch im Bereich der Kunst und Kultur zu verzeichnen. Und sollten alarmieren.

Handlungsbedarf

Denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie will sie ihre Vorschrift empfangen. [6] Heißt es in Schillers Ästhetischer Erziehung – aktueller kann eine Mahnung kaum sein. Ein Beispiel: Das neueste Tool im Dienst der von Schiller gescholtenen Notdurft der Materie heißt – ganz harmlos – LiSA: Literatur Screening und Analytik. Und so wird auf der Webseite QualiFiction dafür geworben: Mit der Software LiSA lassen sich belletristische Texte innerhalb von 60 Sekunden auf Relevanz vorfiltern. Textinhalt und Besonderheiten werden visualisiert und wirtschaftliche Erfolge mittels Leserpotenzial dargestellt.

Hier herrscht Handlungsbedarf, finde ich. Nein, eine Akademie respektive die Abteilung „Schrifttum“ kann weder Verlage zwingen, ihr Programm um Titel zu erweitern, die zwar hinterlassungsfähig sind, aber keinen wirtschaftlichen Erfolg erzielen noch kann sie eine breite Öffentlichkeit erreichen. Aber der erste Schritt wäre, die Anwaltschaft nicht für die Kunstwerke der Vergangenheit, sondern auch für die der Gegenwart anzuerkennen und auszuüben. Kunst gehört zur Aussteuer einer offenen demokratischen Gesellschaft, sie ist eine „Plattform“ für die Selbstverständigung und Selbstauskunft einer Gesellschaft, allen ihren Mitgliedern zugänglich. Für das Bestehen von Vielfalt zu sorgen, den bedrohten Formaten und den Kunstschaffenden Unterstützung zu gewähren, sich selbst als Ort der lebendigen ästhetischen Erfahrung, aber auch der Diskussion und Analyse anzubieten, ist eine der vordringlichsten Aufgaben von Akademien.

Man kann seiner eigenen Zeit nicht böse sein, ohne selbst Schaden zu nehmen – diese Überlegung lässt Musil seinen Mann ohne Eigenschaften Ulrich bezüglich des ungesund-restaurativen und reaktionären Fortwurstel-Klimas Kakaniens anstellen, in dem er sich bewegt. Worin besteht ein solcher Schaden? Einiges dazu wurde bereits ausgeführt, muss aber noch präzisiert werden: Das Trägermaterial, in dem Beharrungskräfte, Trägheit und Ignoranz sich hervorragend halten, ist das Ressentiment. Geht es zudem noch eine Paarung ein mit Arroganz, ist die Abdichtung total: Was ich nicht weiß, lohnt sich nicht zu wissen; wofür ich mich nicht interessiere, lohnt keine Erkundung. Eine sicherere Formel für Stagnation gibt es nicht. Die Lektüre des zum 70. Jahrestag der Gründung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste erschienenen Berichts der Historikerin Edith Raim zeigt, dass die Beharrungskräfte stets obsiegten. Gleichgültig, ob es um Zuwahlen neuer Mitglieder – zum Beispiel zurückgekehrter Emigranten – ging oder um ritualisierte, blutleere Veranstaltungsformate, für die nicht mehr spricht, als dass sie schon immer so durchgeführt wurden.

Dies gesagt, gilt es aber auch, den Umkehrschluss zu bedenken: Bedeutet das Musil-Zitat, dass man seine eigene Zeit, die jeweilige Gegenwart kritiklos und affirmativ bejahen sollte? Gewiss nicht! Die Möglichkeit einer solch kritischen Haltung habe ich oben bereits skizziert, nämlich durch Förderung, kluges Veranstaltungsmanagement und Engagement als Korrektiv zu den profitorientierten Marktstrategien zu wirken, die bei Waren nicht unterscheiden, ob es um Hautcreme, Staubsauger oder um gute Bücher geht. Und auch die Kunstwerke selbst – ich schließe hier alle Sparten ein – müssen kritisch begutachtet werden, der Markt wimmelt nur so von opportunistischen, eskapistischen Formaten, die eher sedative als (intellektuell) stimulierende Kraft entwickeln. Nicht dass es sie gibt – es soll sie durchaus geben, es gibt ja auch Schokolade – ist alarmierend, sondern dass sie verdrängen, was kommerziell erfolglos bleibt. Mainstream bedeutet eben auch die Austrocknung weit aufgefächerter Deltas.

Was Literatur aufbieten kann, um ihre und die Vorstellungskraft der Leser vom Konventionellen und Konfektionierten zu erlösen, bringt der Autor Thomas Hettche in seinem Essay Das Buch bündig auf den Punkt: Die Aufgabe des Schriftstellers ist nicht die diskursive Vermittlung irgendwelcher Inhalte, sondern die Herstellung eines im Extremfall gänzlich monadischen Textes, den unsere Imagination dennoch aufzuschließen vermag. [7]

Solche Texte, solche Kunstwerke brauchen Schutzräume – nicht um weggesperrt, sondern um verbreitet zu werden. Sie brauchen also – nicht nur, aber auch – aufgeschlossene Akademien.

Probleme und Ausblick

Zum Schluss, wie angekündigt, Praktisches. Bezogen auf die Abteilung Literatur und lediglich kursorisch – mehr ist im Rahmen eines Vortrags nicht möglich. Beginnen wir mit den Problemen, derer sehe ich fünf: ein eher passives Verständnis von Mitgliedschaft, zu wenige Künstlerinnen und Künstler unter den Mitgliedern sowie insgesamt das Fehlen einer repräsentativen Vielfalt, erneuerungsbedürftige Veranstaltungskonzepte, bessere, interessantere Nutzung der Mitgliederversammlungen in den einzelnen Klassen – zum Beispiel zur Orientierung des Fortschritts – und, nicht zuletzt, eine zu geringe Außenwirkung der Akademieaktivitäten.

Letzteres liegt nicht allein an der nicht gerade üppigen finanziellen Ausstattung, sondern ist auch eine Folge der vier erstgenannten Probleme. Bereits in den ersten Jahren nach der Gründung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste im Jahr 1948 – nachzulesen im Bericht Edith Raims – gab es Klagen über die spärliche Besetzung der „Klassentreffen“. Um die Wahrscheinlichkeit aktiver Mitarbeit zu erhöhen, wurde ein Wohnort in oder um München bevorzugt, dies wiederum führte zu einer gewissen Provinzialität, die den Anspruch auf internationale oder doch wenigstens überregionale Geltung stark unterhöhlte. Beides, die schütteren Reihen bei Versammlungen und Veranstaltungen (hier spreche ich von den Akademiemitgliedern, nicht von auswärtigen Besuchern) sowie ein Überhang an Ortsansässigen ist auch heute noch der Fall.

In der im Gründungsjahr verfassten Präambel wird die Akademie zur oberste[n] Pflegestelle der Kunst erklärt. Schaut man sich die Liste der ordentlichen und korrespondierenden Mitglieder in der Literaturklasse an – nur für diese kann ich sprechen –, überwiegen die Akademiker und Professoren gegenüber den Übersetzerinnen, Schriftstellern und Autorinnen. Vollkommen verzerrt ist das Verhältnis von männlichen und weiblichen Mitgliedern: Unter den ordentlichen gibt es neun Frauen und vierzig Männer, bei den korrespondierenden zwei Frauen und neunzehn Männer. Auch die Vielfalt in Bezug auf Ost- und Westbiographien, auf europäische Nachbarländer (etwas besser bei den korrespondierenden Mitgliedern), auf Literaten mit migrantischem Hintergrund sowie auf Angehörige verschiedener Generationen lässt sehr zu wünschen übrig.

Der in den letzten Jahren meist in unrühmlichen Kontexten in Erscheinung getretene alte weiße Mann ist in der Mehrheit. Und wird, um hier keinen Zweifel aufkommen zu lassen, gebraucht – ebenso wie alle anderen, die aber fehlen. Der Vielfalt in Herkunft, Alter, Gender und kultureller Prägung entspricht eine ebensolche Vielfalt an Erfahrungen, künstlerischen Herangehensweisen und wissenschaftlichen Interessen. Allein über Zuwahlen kann sich in den genannten Hinsichten etwas ändern. Und wenn dann noch das Ferment Neugier seine produktive Wirkung entfaltete und die Vorschläge mit Leseerfahrung unterfüttert wären – und vielleicht sogar mit einer kurzen Lesung aus einem Buch der vorgeschlagenen Person – statt nur nach Hörensagen, Ortsnähe, Sympathie oder Antipathie zu erfolgen, wäre viel gewonnen.

Würde die Zusammensetzung der Abteilung gemischter, käme automatisch ein vielseitigeres Themenspektrum zustande, das wiederum könnte den einen oder die andere unter den nicht ansässigen Mitgliedern bewegen, die Reise nach München anzutreten. Und wenn man dann noch den Beginn der Zusammenkunft von 16 Uhr auf 18 Uhr legte, könnten auch jüngere, noch berufstätige Mitglieder leichter teilnehmen.

Ein weiteres Problem sind die Veranstaltungen der Akademie. Allzu häufig gehen die Themenvorschläge in die Vergangenheit. Die Vortragenden, insbesondere die Akademiker unter ihnen, sprechen gern über ihre meist seit Jahrzehnten (eindrucksvoll) er- und bearbeiteten Forschungsfelder. Aber wäre es nicht sinnvoller, sie täten dies im Austausch oder in der Konfrontation mit denjenigen, die im jeweiligen Forschungsfeld nachgewachsen sind, mehr Gespräch als Vortrag?

Und die Autorinnen und Schriftsteller unter den Mitgliedern – warum nimmt man nicht ihre Werke zum Anlass für Debatten und Veranstaltungen? Nicht als Automatismus, sondern mit guter Begründung und bei richtiger Gelegenheit. Anstatt so gut wie ausschließlich die Logik wiederkehrender Jubiläen – runde Geburts- und Todestage toter Meister – zu bedienen. Ich finde nichts verwerflich an dem Gedanken, dass die dreißig Jahre der Wiedervereinigung beispielsweise mit einer Lesung Lutz Seilers aus seinem jüngst erschienenen Roman Stern 111 in einer Akademieveranstaltung befragt und beleuchtet würden.

Es gibt keine bessere Visitenkarte für Autorinnen und Dichter als die eigene Literatur. Wer begreifen will, in welcher Literaturumgebung er oder sie in der Akademie beheimatet ist, ist auf gegenseitiges Lesen und Zuhören angewiesen. Selbstverständlich müssten deswegen die Montagslesungen rund um „Paten“ – in meinem Fall war das unlängst Kleist – nicht eingestellt werden, aber sie könnten erweitert werden um die Frage nach dem „Stoffwechsel“ mit dem eigenen Werk. Das immer wieder angeführte Argument, Lesungen aus eigenen Werken würden zu einer Kommerzialisierung bzw. zu einem Gedrängel der Autoren mit Neuerscheinungen um Lesungsslots führen, überzeugt nicht: Rühmt man sich nicht bei der Aus- und Zuwahl neuer Mitglieder dafür, strengste Maßstäbe anzulegen?

Ich halte es zudem für erforderlich, ja, notwendig, dass ein Veranstaltungsformat entwickelt und etabliert wird, in dem in lockerer Abfolge mit divers besetzten Podien ein- oder zweimal im Jahr über dringliche Fragen der Zeit – ich habe einige davon bereits benannt – und des gesellschaftlichen Zusammenlebens diskutiert wird. Das können mal ausgewiesene Wissenschaftler sein – Soziologen, Medienwissenschaftler, Philosophen und Philologen –, mal Autoren und Autorinnen in einem poetologischen Werkstattgespräch. Oder eine Mischung aus beidem. Der letzte – und auf lange Sicht einzige – im vorvorigen Jahr stattfindende Versuch einer solchen Podiumsserie, rund um die Themen Digitalisierung, Ökonomisierung, Künstliche Intelligenz und Zukunft von Autorschaft, war kein großer Erfolg, was die öffentliche, aber auch die interne Resonanz betraf.

Ein Grund mehr zu insistieren. Der eigenen Zeit böse zu sein, geht, wie dargelegt, bedauerlicherweise mit Abwendung und Abwehr einher. Ich weigere mich, dies für unüberwindbar zu halten – daher bin ich Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, daher spreche ich heute zu Ihnen.

Im Jahr 2005 stellt Gustav Seibt anlässlich des Einzugs der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz in einem Artikel für das Magazin Internationale Politik die Frage: ![]() Wozu Akademien? Und antwortet darauf mit der Feststellung, dass sie als geistige und moralische Anstalten durchaus sinnvoll und notwendig seien, wenn auch – gottlob – nicht mehr in normsetzender Staatsnähe. [8] Seibt nennt als Beispiele für eine Stellungnahme seitens einer Akademie die Diskussionen über Bioethik und über Rechtschreibung, 2005 beherrschten sie den öffentlichen Diskurs.

Wozu Akademien? Und antwortet darauf mit der Feststellung, dass sie als geistige und moralische Anstalten durchaus sinnvoll und notwendig seien, wenn auch – gottlob – nicht mehr in normsetzender Staatsnähe. [8] Seibt nennt als Beispiele für eine Stellungnahme seitens einer Akademie die Diskussionen über Bioethik und über Rechtschreibung, 2005 beherrschten sie den öffentlichen Diskurs.

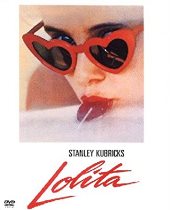

Lolita, Verfilmung von Stanley Kubrick mit Sue Lyon, 1962, Roman und Drehbuch von Vladimir Nabokov

Heute stände es meines Erachtens einer Akademie der Schönen Künste gut an, zur Frage der politisch korrekten Sprache Stellung zu beziehen. Zum Furor der selbsternannten Sprachreiniger, die auch in literarischen Texten vergangener Jahrhunderte nach Verstößen fahnden, dabei außer Acht lassen, dass Sprache ein historisches, also Veränderungen unterworfenes Gebilde ist und ihr ein Vermögen zu feinsten Ausdifferenzierungen innewohnt, das weit über korrekte Suffixe hinausgeht. Eine derartige sprachliche Kodifizierung hat ein deterministisches Menschenbild zur Folge, nach dem Menschen Merkmalsträger sind, dies wiederum führt zu einer problematischen Identitätspolitik.

In einer solchen gedachten Debatte und Stellungnahme seitens der Akademie sollte die Nachdenklichkeit herrschen, die eingefordert wird, dazu gehört beim Thema Political Correctness beispielsweise die Würdigung der durchaus emanzipatorischen Anfänge der Bewegung an den Universitäten der amerikanischen Westküste in den 80er Jahren. Dass die Akademie zur Einmischung fähig und willens ist, hat sie jüngst mit ihrer ![]() Protestnote gegen die coronabedingte Schließung aller künstlerischer Darbietungen gezeigt.

Protestnote gegen die coronabedingte Schließung aller künstlerischer Darbietungen gezeigt.

Ja, Akademien werden gebraucht, als geistige und moralische Anstalten, aber dieser Glücksfall tritt nur ein, wenn sie ihre geistige und moralische Kraft, ihre Integrität und Autorität daraus beziehen, dass ihre gelehrten Mitglieder lernfähig und lernwillig sind. Und sein wollen. Akademien tagen hinter Mauern, aber wenn sie regelmäßig die Fenster öffneten, käme man ganz ohne kriegerischen Appell zum Stoßlüften aus. Dann reichte ein wenig Durchzug.

**

[1] In: Robert von Ranke-Graves, Griechische Mythologie. Quellen und Deutung, Bd. 1, S. 333, Reinbek, 1974

[2] Hans Blumenberg, Der Prozeß der theoretischen Neugierde. Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe der Legitimität der Neuzeit, dritter Teil, S. 19, Ffm., 1973

[3] Ebd. S. 16

[4] ![]() Süddeutsche Zeitung vom 27.11.2020

Süddeutsche Zeitung vom 27.11.2020

[5] Blumenberg, S. 13

[6] Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, S. 79, München, 1967

[7] Thomas Hettche, Unsere leeren Herzen. Über Literatur, S. 139, Köln, 2017

[8] Internationale Politik. Das Magazin für globales Denken, 1. August 2005

Ein Lob der Vielstimmigkeit. Dagmar Leupold über heutige Akademien

Dagmar Leupold hat für ihr schriftstellerisches Werk etliche Auszeichnungen erhalten, darunter den Tukan-Preis für den Roman Unter der Hand. Sie leitet das Studio Literatur und Theater an der Universität Tübingen. Ihr Roman Die Witwen war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dagmar Leupold lebt in München. Ihr letzter Roman ![]() Lavinia erschien im August 2019.

Lavinia erschien im August 2019.

Beim folgenden Text handelt es sich um ihren Festvortrag, den sie anlässlich der öffentlichen Jahressitzung 2020 der Bayerischen Akademie der Schönen Künste gehalten hat. Der Vortrag wird voraussichtlich im April 2021 im Jahrbuch 34/2020 der Bayerischen Akademie der Schönen Künste beim Wallstein Verlag (Göttingen) erscheinen (ISBN 978-3-8353-3935-4).

*

Man kann seiner eigenen Zeit nicht böse sein, ohne selbst Schaden zu nehmen.

Einige Überlegungen zu Gelehrtengesellschaften im 21. Jahrhundert

Liebe Freundinnen und Freunde der Schönen Künste,

Bevor ich meine Gedanken zum Fortbestehen von Akademien darlege und zur Notwendigkeit ihrer kontinuierlichen kritischen Selbstbefragung, möchte ich mich bedanken: für die Gelegenheit, dies in Ihrem Kreis zu tun und dafür, ihm anzugehören.

Zugehörigkeit, die mit Zuhören nicht nur lautlich verknüpft ist, ist ein wirksames Antidot gegen luftdichten Einschluss in Meinungsblasen und Echokammern, in denen eine dominante Stimme in unendlichen Loops zirkuliert. Ich erhebe also meine Stimme zum Lob der Vielstimmigkeit – sicherlich und hoffentlich auch im Widerspruch zu anderen Stimmen, die an dieser Stelle gesprochen haben oder hätten sprechen können. Nur wenn Spannung herrscht, können Wortwechsel entstehen, die im Unterschied zu Schusswechseln nicht ein Ende setzen, sondern einen Anfang. Ein Anfang, der, unter Stromfluss, Energie generiert.

Lernende und Gelehrte

Zugehörigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit entwickeln sich dort, wo Unterschiede anerkannt, ausgehalten und, im schönsten Fall, begrüßt werden. Das ist kein einmaliger Vorgang, der einen Status quo etabliert, sondern ein stetiger Prozess, man könnte ihn, in Anlehnung an Georg Christoph Lichtenberg, einem der scharfsinnigsten und freimütigsten Aufklärer des 18. Jahrhunderts, Lernprozess nennen. Im Heft F seines Sudelbuchs heißt es:

Im Wort Gelehrter steckt nur der Begriff, daß man ihn vieles gelehrt, aber nicht daß er auch etwas gelernt hat, daher sagen die Franzosen sehr sinnreich, wie alles was von diesem Volk [kommt], nicht les enseignés, sondern les sçavans, und die Engländer nicht the taught ones sondern die learned.

Eine berückende Vorstellung: Akademiemitglieder als Lernende, nicht als Gelehrte. Nicht nur semantisch, sondern auch grammatikalisch zeigt sich ein substantieller Unterschied zwischen beiden: Das Partizip Präsens, die Lernenden, kündet von einer Dynamik, einem unabschließbaren Prozess, das Partizip Perfekt, die Gelehrten, von einem Zustand. Wie kommt man vom Ist-Zustand/Stillstand in den gerade ausgemalten Soll-Zustand einer Gemeinschaft von Lernenden? Darum soll es im Folgenden gehen.

Raum

Die erste Akademie entstand – nach Plutarch – um 387/88 v.u.Z., Platon gründete sie auf dem nach seinem Eigentümer Akademeia benannten Hain vor den Toren Athens. Der Heros Akademos hatte diesen von der Stadt zum Dank dafür erhalten, dass er sie vor der angedrohten Vernichtung durch die Dioskuren bewahrt hatte, indem er ihnen das Versteck verriet, in das Theseus ihre Schwester Helena verschleppt hatte. Bei Plutarch heißt es dazu: Dieses Gut wird nun Akademie genannt: In einem schönen wohlbewässerten Garten treffen sich hier die Philosophen und verkünden ihre unfrommen Ansichten über die Natur der Götter. [1]

Die erste Akademie war also ein Garten, kultiviert, eingehegt, aber offen, einsehbar und, im Unterschied zur gesetzten Ordnung, eine bewegte Angelegenheit – man ging, schlenderte, diskutierte dabei. Das wohlbewässert im Zitat verweist zudem auf Frische und Vitalität; hier wächst und gedeiht etwas.

Nun will ich damit nicht vorschlagen, unsere Sitzungen in den Hofgarten zu verlegen (auch wenn das unter den jetzigen Bedingungen grundsätzlich empfehlenswert erscheint), aber mir ist wichtig zu betonen, dass Einsehbarkeit – visuelle wie intellektuelle – und Beweglichkeit auch im nicht-buchstäblichen Sinn zu den konstitutiven Elementen einer Akademie gehören sollten. Das zum Ersten. Und zweitens: Dass zum Gründungs- und Bestandsgedanken einer Akademie das „Unfromme“ gehören muss – die Bereitschaft, ja, die Verpflichtung, den Geltungsanspruch bestehender autoritativer und hierarchischer Strukturen zu überprüfen und zu hinterfragen. Und dabei Götterdämmerungen nicht zu scheuen. Eher herbeizuführen: Die Sonne geht danach heller auf. Salopp gesagt: Sitzungen sind nicht zum Aussitzen gedacht, sondern könnten durchaus auch dem Entthronen allzu selbstverständlicher Thronfolger dienen. Auto-Complete-Funktionen gab es lange vor der Erfindung von Algorithmen.

Ich werde im abschließenden Teil meiner Ausführungen einige praktische Vorschläge unterbreiten, wie man die ritualisierten und gelegentlich sklerotischen Versammlungsformate revitalisieren könnte. Zunächst aber möchte ich bei den grundsätzlicheren Überlegungen bleiben und dabei auch einige derjenigen aufgreifen, die ich vor drei Jahren angestellt habe.

Anlass war im Jahr 2017 der Skandal rund um den Ehemann eines der (wenigen) weiblichen Mitglieder einer Akademie – der ehrwürdigsten von allen, der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, 1786 von König Gustav III. gegründet – da war der Geheimrat siebenunddreißig Jahre alt und Heinrich von Kleist neun. Hier wird über die Nobelpreise entschieden, die jedes Jahr im Dezember, im Beisein der königlichen Familie, im prunkvollen »blauen Saal« des Stockholmer Rathauses gefeiert werden – Visconti lässt grüßen. Ich muss die Verwerfungen im für den Literatur-Nobelpreis zuständigen Gremium – Geheimnisverrat, sexuelle Übergriffe, Nötigung – nicht im Detail ausführen, sie sind mittlerweile hinlänglich bekannt und, zumindest was die Wiederaufnahme des Vergabemodus' des Literatur-Nobelpreises betrifft, in ihren Folgen überwunden. Das ausgefallene Jubeljahr wurde nachgeholt und damit zur Betriebspanne verkleinert. Business as usual. Schade. Und eigentlich inakzeptabel, dass Einblicke in die Funktionsweisen von Akademien erst nach dem Crash gewährt werden. Wie bei einer Black Box.

© Nobel Media AB 2017 / Alexander Mahmoud

Man hätte den Skandal auch als Gelegenheit nutzen können, nicht nur ein paar Statuten zu modernisieren, sondern sich fundamentalen Fragen zu stellen, wie beispielsweise dieser: Warum ist es möglich, dass in Akademien – oder, weiter gefasst, in geschlossenen Räumen, wozu auch Vereine, Corps de Ballett, Internate, Pfadfinder und Knabenchöre gehören – Jahre, oft Jahrzehnte mit solchen Verwerfungen und Erosionen gelebt oder besser gesagt weitergewurschtelt wird, obwohl diese doch, selbst wenn es nicht um strafrechtlich relevante Sachverhalte geht, den Gründungsprinzipien, den Selbstverpflichtungen, dem Ethos der jeweiligen Institution schwerste Schäden zufügen?

Die Pathologien allzu geschlossener Räume sind uns heute mehr denn je geläufig, fehlt die Frischluftzufuhr, wächst die Gefahr der Kontamination exponentiell. In Platons Garten gab es die Möglichkeit von Zaungästen, nicht im Sinne einer formalisierten Kontrolle, aber doch als eine Art informelles Korrektiv. Die heutigen Akademien sind dagegen Festungen, verborgen hinter hohen Mauern, Domänen der Auserwählten. Transparenz wurde und ist folglich Selbstverpflichtung. Und muss versöhnt werden mit der entgegengesetzten, nicht minder wichtigen Funktion einer geschlossenen Gesellschaft, der nämlich, einen Schutzraum zu bieten. Einen Schutzraum gegen Instrumentalisierung und Vereinnahmung, einen Schutzraum für freies Denken und schöpferisches Gestalten.

Das Wort Mauer stammt aus dem Lateinischen; munitio, „Befestigungswerk, Mauern und Schanzen“ gehört zu seiner Wortfamilie ebenso wie die moenia, die „Stadtmauern“. Die phonetische Nähe zu Munition verdeutlicht die intrinsische Ambivalenz von Mauern: Wenn sie der feindseligen Abschottung und der Abwehr des von außen Einfließenden dienen, werden die Innenräume isoliert, es bilden sich ungesunde Monokulturen aus, der Boden verarmt, ist als Humus untauglich. In solchermaßen versiegelten Räumen gibt es keine Mindesthaltbarkeit, alles hält sich ewig, wie in Formalin eingelegt. Doch der Nährwert des immer wieder Recycelten ist dürftig.

Stadtmauern dagegen, moenia, wiewohl auch sie dem Schutz dienen, haben Tore und gewährleisten eine belebende, produktive Verbindung von innen und außen. Gute Mauern, könnte man sagen, haben die Eigenschaften einer Membran im Prozess der Osmose: Sie markieren eine Trennschicht, eine sogenannte semi-permeable Trennschicht, die Durchlässigkeit ermöglicht. Das ist das Prinzip jeder Atemaktivität: Wäre unsere Haut versiegelt, wir würden jämmerlich eingehen. Die entsprechende Geisteshaltung – für das Wohlergehen von Akademien ähnlich wichtig wie eine funktionierende Atmung für den Mensch – möchte ich Aufgeschlossenheit nennen.

Die Schwedische Akademie in Stockholm

Hier liegt der Übergang zu einer zeitlichen Betrachtung – wie im titelgebenden Musil-Zitat aus Der Mann ohne Eigenschaften nahegelegt; die bisherigen Überlegungen bedienten sich ja ausschließlich der Raummetapher. Denn das, was in versiegelten Räumen eingeschlossen ist, wird zur Konserve, zum Anachronismus, die Dialektik von Bewahren und Erneuern, möglich bei semi-permeablen Trennschichten, wird ausgehebelt. Der Innenraum einer Akademie kann so nicht zum Schauplatz von produktivem Austausch und kritischen Auseinandersetzungen mit der Gegenwart werden, sondern verkommt zu einem territorialen Claim, der sich auf Vergangenes und einmal Vereinbartes stützt: Das Akademie-Gebäude wird zum Repräsentanten eines Machtanspruchs.

Starre Machtgebäude haben, im Unterschied zu flexiblen, eine heikle Statik. Wenn die Machtträger bei Beben – erheblichem gesellschaftlichen Wandel und Umbrüchen – wanken, bröckeln die Mauern, welche die Eingeschlossenen vor Einsicht, Selbstkritik und Korrektur schützten, es droht der Kollaps. Darin liegt wohl die Erklärung, warum sogar im Fall von schwerwiegendem Machtmissbrauch so viele Mitwisser die Überführten stützen – nicht nur in der Schwedischen Akademie. Aber auch dort, wo es nicht um strafrechtlich relevante Sachverhalte geht – also im Normalfall –, ist der Abwehrreflex groß. Die Statusfrage, zugewiesene Bedeutung und erreichter Rang der eigenen Person bleiben unter systemisch garantierten Vakuumbedingungen stabil und unangetastet, Einfluss und Macht können ausgeübt werden, ohne dass sich die Frage nach der Legitimation durch komplexe Konsensfindungen stellt.

Konsens ohne Dissens ist kein echter Konsens, sondern nur Nepotismus, man sorgt im Schulterschluss für eine gewisse Standfestigkeit. Ein guter Konsens hingegen braucht fruchtbare Kontroversen, geführt von Vertretern in der Vielfalt, die westliche, demokratische Gesellschaften längst auszeichnet. Also: Geschlechterdiversität und -parität, Heterogenität in mehrfacher Hinsicht, kultureller, generationeller und künstlerischer. Bleiben solche Aushandlungen aus, verkommen die geschützten Räume zu der bei Platon ausgemalten Höhle, in der die Schatten für die Wirklichkeit herhalten müssen.

Neugier

Ein solches „Mauern“ ist folgenreich, es unterbindet nämlich das Ausbilden eines wichtigen „Ferments“, der Neugier. Ist sie da und wirksam, werden Quoten (beinahe) überflüssig. Neugier, im Mittelalter als Laster geschmäht, meine ich hier – und schließe mich damit dem neuzeitlichen Blick an – positiv. Neugier kann sich auf alles richten, auch auf den Neugierigen und seine Beweggründe selbst. Im Vorwort zu seiner noch immer außerordentlich instruktiven Studie Der Prozeß der theoretischen Neugierde stellt Hans Blumenberg fest:

Die selbstbewußte Neugierde, die sich am Anfang der Neuzeit zunächst gegen Geschichte als Inbegriff der außer Kraft gesetzten Vernunft und der Befangenheit in Vorurteilen und Vorbehalten gewendet hatte, thematisiert ihre eigene Geschichte, sobald sie eine hat, nicht durch eine qualitativ neue Einstellung, sondern weil sie immer noch die naive Ubiquität besitzt, unter jeden Stein und über jeden Zaun zu gucken, also auch in ihre eigenen Akten. [2]

Auch wenn es hier nicht um die Betrachtung von Wissenschafts- oder Philosophiegeschichte geht, ist das Festgestellte doch strukturell übertragbar: In der Selbstreflexion und Selbstbefragung einer Akademie – sei es der Schönen Künste oder der Sprache und Dichtung oder der Wissenschaften – sollte ein solches vorurteilloses freimütiges Betrachten und Abwägen ihrer Funktionsweisen, Aufgaben und der Kriterien bei der Wahl ihrer Vertreter ebenso zum Kerngeschäft gehören. Und dies nicht nur an runden Geburtstagen, sondern als kontinuierliche Debatte in allen Klassen und Sektionen.

Blumenberg spricht von zwei Anliegen, die Übersichtsanstrengungen kennzeichnen, nämlich den Bestand aufzunehmen und den Fortschritt zu orientieren. [3] Keine schlechte Formulierung für ein knappes Akademie-Grundsatzprogramm. Unter jeden Stein und über jeden Zaun zu gucken illustriert trefflich, dass Neugier einen anti-autoritären und emanzipatorischen Impuls hat: Sie schert sich nicht um (scheinbar) Unumstößliches, eigenständige Erkundung geht vor ehrfurchtsvoll-gehorsame respektive phantasielose Hinnahme des „immer-schon-so-Gewesenen“. Neugier hat die Gegenwart und die Zukunft ebenso im Visier, wie das Vergangene. Die Journalistin und Autorin Jagoda Marinić spricht von Behäbigkeit, dort, wo sie fehlt und stellt fest: Zukunft entsteht nur dort, wo in der Gegenwart Gedanken- und Handlungsräume geschaffen werden, […] die Innovationen ermöglichen. [4]

Neugier rückt den Verkrustungen mit der aufschließenden Kraft des Eigensinns und des Wissensdursts zu Leibe. Sie ist, sagt Blumenberg, ein Merkmal der Jugendlichkeit schon bei Tieren, ein Merkmal des Menschen als des jugendlich gebliebenen Tieres erst recht. [5] Eine Nebenwirkung – oder sollte ich sagen ein Kollateralschaden – mangelnder Entdeckerfreude ist, bezogen auf unseren Fall, also den der Sprachkunst, eine pauschale Abwehr, gegründet in dem Generalverdacht, es handele sich bei der zeitgenössischen Literatur (erst recht der deutschsprachigen) um Belangloses, das es mit den Werken vergangener Jahrhunderte nicht aufnehmen kann. Mit einer solchen Einstellung wird es schwierig, der Blumenberg’schen Aufforderung, den Fortschritt zu orientieren, nachzukommen.

Damit ist kein evolutionäres Modell entworfen, sondern es wird der Überzeugung Ausdruck verliehen, dass das Bewahren des Bestands immer einhergeht mit der Kenntnisnahme und kritischen Bewertung des Neuen. Literatur entsteht niemals auf einem weißen Blatt, sondern überschreibt bereits Geschriebenes, Modell Palimpsest. Das heißt konkret: Man muss Spuren verfolgen, man muss lesen. Und das ist mit viel Arbeit und, ja, auch mit viel Frustration verbunden, denn selbstverständlich ist nicht alles lesenswert, was gedruckt und veröffentlicht wird. Und da es den Filter „Zeit“ in der Gegenwartsliteratur noch nicht gibt, müssen wir selbst filtern.

Dass Mitglieder einer Akademie der Schönen Künste, allen voran diejenigen der Literaturklasse, diesen Auftrag ernst nehmen, ist besonders wichtig in einer Zeit, in der alles unter dem Primat des Ökonomischen, Rentablen, Profitsteigernden steht und der Wettbewerbsgedanke alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt. Die meteorologisch-physikalischen Abschmelzprozesse der Pole besorgen uns alle zu Recht, aber ähnliche Erosionen sind auch im Bereich der Kunst und Kultur zu verzeichnen. Und sollten alarmieren.

Handlungsbedarf

Denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie will sie ihre Vorschrift empfangen. [6] Heißt es in Schillers Ästhetischer Erziehung – aktueller kann eine Mahnung kaum sein. Ein Beispiel: Das neueste Tool im Dienst der von Schiller gescholtenen Notdurft der Materie heißt – ganz harmlos – LiSA: Literatur Screening und Analytik. Und so wird auf der Webseite QualiFiction dafür geworben: Mit der Software LiSA lassen sich belletristische Texte innerhalb von 60 Sekunden auf Relevanz vorfiltern. Textinhalt und Besonderheiten werden visualisiert und wirtschaftliche Erfolge mittels Leserpotenzial dargestellt.

Hier herrscht Handlungsbedarf, finde ich. Nein, eine Akademie respektive die Abteilung „Schrifttum“ kann weder Verlage zwingen, ihr Programm um Titel zu erweitern, die zwar hinterlassungsfähig sind, aber keinen wirtschaftlichen Erfolg erzielen noch kann sie eine breite Öffentlichkeit erreichen. Aber der erste Schritt wäre, die Anwaltschaft nicht für die Kunstwerke der Vergangenheit, sondern auch für die der Gegenwart anzuerkennen und auszuüben. Kunst gehört zur Aussteuer einer offenen demokratischen Gesellschaft, sie ist eine „Plattform“ für die Selbstverständigung und Selbstauskunft einer Gesellschaft, allen ihren Mitgliedern zugänglich. Für das Bestehen von Vielfalt zu sorgen, den bedrohten Formaten und den Kunstschaffenden Unterstützung zu gewähren, sich selbst als Ort der lebendigen ästhetischen Erfahrung, aber auch der Diskussion und Analyse anzubieten, ist eine der vordringlichsten Aufgaben von Akademien.

Man kann seiner eigenen Zeit nicht böse sein, ohne selbst Schaden zu nehmen – diese Überlegung lässt Musil seinen Mann ohne Eigenschaften Ulrich bezüglich des ungesund-restaurativen und reaktionären Fortwurstel-Klimas Kakaniens anstellen, in dem er sich bewegt. Worin besteht ein solcher Schaden? Einiges dazu wurde bereits ausgeführt, muss aber noch präzisiert werden: Das Trägermaterial, in dem Beharrungskräfte, Trägheit und Ignoranz sich hervorragend halten, ist das Ressentiment. Geht es zudem noch eine Paarung ein mit Arroganz, ist die Abdichtung total: Was ich nicht weiß, lohnt sich nicht zu wissen; wofür ich mich nicht interessiere, lohnt keine Erkundung. Eine sicherere Formel für Stagnation gibt es nicht. Die Lektüre des zum 70. Jahrestag der Gründung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste erschienenen Berichts der Historikerin Edith Raim zeigt, dass die Beharrungskräfte stets obsiegten. Gleichgültig, ob es um Zuwahlen neuer Mitglieder – zum Beispiel zurückgekehrter Emigranten – ging oder um ritualisierte, blutleere Veranstaltungsformate, für die nicht mehr spricht, als dass sie schon immer so durchgeführt wurden.

Dies gesagt, gilt es aber auch, den Umkehrschluss zu bedenken: Bedeutet das Musil-Zitat, dass man seine eigene Zeit, die jeweilige Gegenwart kritiklos und affirmativ bejahen sollte? Gewiss nicht! Die Möglichkeit einer solch kritischen Haltung habe ich oben bereits skizziert, nämlich durch Förderung, kluges Veranstaltungsmanagement und Engagement als Korrektiv zu den profitorientierten Marktstrategien zu wirken, die bei Waren nicht unterscheiden, ob es um Hautcreme, Staubsauger oder um gute Bücher geht. Und auch die Kunstwerke selbst – ich schließe hier alle Sparten ein – müssen kritisch begutachtet werden, der Markt wimmelt nur so von opportunistischen, eskapistischen Formaten, die eher sedative als (intellektuell) stimulierende Kraft entwickeln. Nicht dass es sie gibt – es soll sie durchaus geben, es gibt ja auch Schokolade – ist alarmierend, sondern dass sie verdrängen, was kommerziell erfolglos bleibt. Mainstream bedeutet eben auch die Austrocknung weit aufgefächerter Deltas.

Was Literatur aufbieten kann, um ihre und die Vorstellungskraft der Leser vom Konventionellen und Konfektionierten zu erlösen, bringt der Autor Thomas Hettche in seinem Essay Das Buch bündig auf den Punkt: Die Aufgabe des Schriftstellers ist nicht die diskursive Vermittlung irgendwelcher Inhalte, sondern die Herstellung eines im Extremfall gänzlich monadischen Textes, den unsere Imagination dennoch aufzuschließen vermag. [7]

Solche Texte, solche Kunstwerke brauchen Schutzräume – nicht um weggesperrt, sondern um verbreitet zu werden. Sie brauchen also – nicht nur, aber auch – aufgeschlossene Akademien.

Probleme und Ausblick

Zum Schluss, wie angekündigt, Praktisches. Bezogen auf die Abteilung Literatur und lediglich kursorisch – mehr ist im Rahmen eines Vortrags nicht möglich. Beginnen wir mit den Problemen, derer sehe ich fünf: ein eher passives Verständnis von Mitgliedschaft, zu wenige Künstlerinnen und Künstler unter den Mitgliedern sowie insgesamt das Fehlen einer repräsentativen Vielfalt, erneuerungsbedürftige Veranstaltungskonzepte, bessere, interessantere Nutzung der Mitgliederversammlungen in den einzelnen Klassen – zum Beispiel zur Orientierung des Fortschritts – und, nicht zuletzt, eine zu geringe Außenwirkung der Akademieaktivitäten.

Letzteres liegt nicht allein an der nicht gerade üppigen finanziellen Ausstattung, sondern ist auch eine Folge der vier erstgenannten Probleme. Bereits in den ersten Jahren nach der Gründung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste im Jahr 1948 – nachzulesen im Bericht Edith Raims – gab es Klagen über die spärliche Besetzung der „Klassentreffen“. Um die Wahrscheinlichkeit aktiver Mitarbeit zu erhöhen, wurde ein Wohnort in oder um München bevorzugt, dies wiederum führte zu einer gewissen Provinzialität, die den Anspruch auf internationale oder doch wenigstens überregionale Geltung stark unterhöhlte. Beides, die schütteren Reihen bei Versammlungen und Veranstaltungen (hier spreche ich von den Akademiemitgliedern, nicht von auswärtigen Besuchern) sowie ein Überhang an Ortsansässigen ist auch heute noch der Fall.

In der im Gründungsjahr verfassten Präambel wird die Akademie zur oberste[n] Pflegestelle der Kunst erklärt. Schaut man sich die Liste der ordentlichen und korrespondierenden Mitglieder in der Literaturklasse an – nur für diese kann ich sprechen –, überwiegen die Akademiker und Professoren gegenüber den Übersetzerinnen, Schriftstellern und Autorinnen. Vollkommen verzerrt ist das Verhältnis von männlichen und weiblichen Mitgliedern: Unter den ordentlichen gibt es neun Frauen und vierzig Männer, bei den korrespondierenden zwei Frauen und neunzehn Männer. Auch die Vielfalt in Bezug auf Ost- und Westbiographien, auf europäische Nachbarländer (etwas besser bei den korrespondierenden Mitgliedern), auf Literaten mit migrantischem Hintergrund sowie auf Angehörige verschiedener Generationen lässt sehr zu wünschen übrig.

Der in den letzten Jahren meist in unrühmlichen Kontexten in Erscheinung getretene alte weiße Mann ist in der Mehrheit. Und wird, um hier keinen Zweifel aufkommen zu lassen, gebraucht – ebenso wie alle anderen, die aber fehlen. Der Vielfalt in Herkunft, Alter, Gender und kultureller Prägung entspricht eine ebensolche Vielfalt an Erfahrungen, künstlerischen Herangehensweisen und wissenschaftlichen Interessen. Allein über Zuwahlen kann sich in den genannten Hinsichten etwas ändern. Und wenn dann noch das Ferment Neugier seine produktive Wirkung entfaltete und die Vorschläge mit Leseerfahrung unterfüttert wären – und vielleicht sogar mit einer kurzen Lesung aus einem Buch der vorgeschlagenen Person – statt nur nach Hörensagen, Ortsnähe, Sympathie oder Antipathie zu erfolgen, wäre viel gewonnen.

Würde die Zusammensetzung der Abteilung gemischter, käme automatisch ein vielseitigeres Themenspektrum zustande, das wiederum könnte den einen oder die andere unter den nicht ansässigen Mitgliedern bewegen, die Reise nach München anzutreten. Und wenn man dann noch den Beginn der Zusammenkunft von 16 Uhr auf 18 Uhr legte, könnten auch jüngere, noch berufstätige Mitglieder leichter teilnehmen.

Ein weiteres Problem sind die Veranstaltungen der Akademie. Allzu häufig gehen die Themenvorschläge in die Vergangenheit. Die Vortragenden, insbesondere die Akademiker unter ihnen, sprechen gern über ihre meist seit Jahrzehnten (eindrucksvoll) er- und bearbeiteten Forschungsfelder. Aber wäre es nicht sinnvoller, sie täten dies im Austausch oder in der Konfrontation mit denjenigen, die im jeweiligen Forschungsfeld nachgewachsen sind, mehr Gespräch als Vortrag?

Und die Autorinnen und Schriftsteller unter den Mitgliedern – warum nimmt man nicht ihre Werke zum Anlass für Debatten und Veranstaltungen? Nicht als Automatismus, sondern mit guter Begründung und bei richtiger Gelegenheit. Anstatt so gut wie ausschließlich die Logik wiederkehrender Jubiläen – runde Geburts- und Todestage toter Meister – zu bedienen. Ich finde nichts verwerflich an dem Gedanken, dass die dreißig Jahre der Wiedervereinigung beispielsweise mit einer Lesung Lutz Seilers aus seinem jüngst erschienenen Roman Stern 111 in einer Akademieveranstaltung befragt und beleuchtet würden.

Es gibt keine bessere Visitenkarte für Autorinnen und Dichter als die eigene Literatur. Wer begreifen will, in welcher Literaturumgebung er oder sie in der Akademie beheimatet ist, ist auf gegenseitiges Lesen und Zuhören angewiesen. Selbstverständlich müssten deswegen die Montagslesungen rund um „Paten“ – in meinem Fall war das unlängst Kleist – nicht eingestellt werden, aber sie könnten erweitert werden um die Frage nach dem „Stoffwechsel“ mit dem eigenen Werk. Das immer wieder angeführte Argument, Lesungen aus eigenen Werken würden zu einer Kommerzialisierung bzw. zu einem Gedrängel der Autoren mit Neuerscheinungen um Lesungsslots führen, überzeugt nicht: Rühmt man sich nicht bei der Aus- und Zuwahl neuer Mitglieder dafür, strengste Maßstäbe anzulegen?

Ich halte es zudem für erforderlich, ja, notwendig, dass ein Veranstaltungsformat entwickelt und etabliert wird, in dem in lockerer Abfolge mit divers besetzten Podien ein- oder zweimal im Jahr über dringliche Fragen der Zeit – ich habe einige davon bereits benannt – und des gesellschaftlichen Zusammenlebens diskutiert wird. Das können mal ausgewiesene Wissenschaftler sein – Soziologen, Medienwissenschaftler, Philosophen und Philologen –, mal Autoren und Autorinnen in einem poetologischen Werkstattgespräch. Oder eine Mischung aus beidem. Der letzte – und auf lange Sicht einzige – im vorvorigen Jahr stattfindende Versuch einer solchen Podiumsserie, rund um die Themen Digitalisierung, Ökonomisierung, Künstliche Intelligenz und Zukunft von Autorschaft, war kein großer Erfolg, was die öffentliche, aber auch die interne Resonanz betraf.

Ein Grund mehr zu insistieren. Der eigenen Zeit böse zu sein, geht, wie dargelegt, bedauerlicherweise mit Abwendung und Abwehr einher. Ich weigere mich, dies für unüberwindbar zu halten – daher bin ich Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, daher spreche ich heute zu Ihnen.

Im Jahr 2005 stellt Gustav Seibt anlässlich des Einzugs der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz in einem Artikel für das Magazin Internationale Politik die Frage: ![]() Wozu Akademien? Und antwortet darauf mit der Feststellung, dass sie als geistige und moralische Anstalten durchaus sinnvoll und notwendig seien, wenn auch – gottlob – nicht mehr in normsetzender Staatsnähe. [8] Seibt nennt als Beispiele für eine Stellungnahme seitens einer Akademie die Diskussionen über Bioethik und über Rechtschreibung, 2005 beherrschten sie den öffentlichen Diskurs.

Wozu Akademien? Und antwortet darauf mit der Feststellung, dass sie als geistige und moralische Anstalten durchaus sinnvoll und notwendig seien, wenn auch – gottlob – nicht mehr in normsetzender Staatsnähe. [8] Seibt nennt als Beispiele für eine Stellungnahme seitens einer Akademie die Diskussionen über Bioethik und über Rechtschreibung, 2005 beherrschten sie den öffentlichen Diskurs.

Lolita, Verfilmung von Stanley Kubrick mit Sue Lyon, 1962, Roman und Drehbuch von Vladimir Nabokov

Heute stände es meines Erachtens einer Akademie der Schönen Künste gut an, zur Frage der politisch korrekten Sprache Stellung zu beziehen. Zum Furor der selbsternannten Sprachreiniger, die auch in literarischen Texten vergangener Jahrhunderte nach Verstößen fahnden, dabei außer Acht lassen, dass Sprache ein historisches, also Veränderungen unterworfenes Gebilde ist und ihr ein Vermögen zu feinsten Ausdifferenzierungen innewohnt, das weit über korrekte Suffixe hinausgeht. Eine derartige sprachliche Kodifizierung hat ein deterministisches Menschenbild zur Folge, nach dem Menschen Merkmalsträger sind, dies wiederum führt zu einer problematischen Identitätspolitik.

In einer solchen gedachten Debatte und Stellungnahme seitens der Akademie sollte die Nachdenklichkeit herrschen, die eingefordert wird, dazu gehört beim Thema Political Correctness beispielsweise die Würdigung der durchaus emanzipatorischen Anfänge der Bewegung an den Universitäten der amerikanischen Westküste in den 80er Jahren. Dass die Akademie zur Einmischung fähig und willens ist, hat sie jüngst mit ihrer ![]() Protestnote gegen die coronabedingte Schließung aller künstlerischer Darbietungen gezeigt.

Protestnote gegen die coronabedingte Schließung aller künstlerischer Darbietungen gezeigt.

Ja, Akademien werden gebraucht, als geistige und moralische Anstalten, aber dieser Glücksfall tritt nur ein, wenn sie ihre geistige und moralische Kraft, ihre Integrität und Autorität daraus beziehen, dass ihre gelehrten Mitglieder lernfähig und lernwillig sind. Und sein wollen. Akademien tagen hinter Mauern, aber wenn sie regelmäßig die Fenster öffneten, käme man ganz ohne kriegerischen Appell zum Stoßlüften aus. Dann reichte ein wenig Durchzug.

**

[1] In: Robert von Ranke-Graves, Griechische Mythologie. Quellen und Deutung, Bd. 1, S. 333, Reinbek, 1974

[2] Hans Blumenberg, Der Prozeß der theoretischen Neugierde. Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe der Legitimität der Neuzeit, dritter Teil, S. 19, Ffm., 1973

[3] Ebd. S. 16

[4] ![]() Süddeutsche Zeitung vom 27.11.2020

Süddeutsche Zeitung vom 27.11.2020

[5] Blumenberg, S. 13

[6] Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, S. 79, München, 1967

[7] Thomas Hettche, Unsere leeren Herzen. Über Literatur, S. 139, Köln, 2017

[8] Internationale Politik. Das Magazin für globales Denken, 1. August 2005