Bayern und Japan (9): München um 1900 – Stadt der Kunst, des Japonismus, der Frauenbewegung und des Jugendstils

Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.

*

Zu den Zusammenhängen zwischen Japonismus und der Entstehung von Art nouveau und Jugendstil

Jugendstil heißen sie jeden Topf, auf dem

eine schauerlich stilisierte Lilie, oder ein

Frauenzimmer mit verrückter Friseur, oder

eine Orchidee abgebildet ist. … Jugendstil

heißen die Stühle, auf denen man nicht

sitzen, Schränke, in die man nichts

hineinthun, Gläser aus denen man nicht

trinken, Löffel mit denen man nicht essen

kann! Es ist um aus der Haut zu fahren

So beschreibt der Münchner Dichter Hanns von Gumppenberg den Münchner Jugendstil.

Jugendstil ist die deutsche Variante einer revolutionären, europäischen, modernen Kunstbewegung und Kunstproduktion, die vor 1900 in England, Frankreich, Belgien, Deutschland und Österreich in den europäischen Metropolen, London, Paris, Brüssel, München und Wien entstand. In England heißt sie Art and crafts, in Frankreich und Belgien Art nouveau. Die Tonangebenden dieser neuen Kunstbewegung standen in engem Austausch. Sie beeinflussten und inspirierten sich mit ihrem künstlerischen Wirken gegenseitig. Unter Anwendung neuer Prinzipien wurde damals versucht, ein neues Zeitalter als Antwort auf die Industrialisierung und den Historismus in Europa auszurufen. Die Künstler suchten nach einem Stil der eigenen Zeit mit eigenem Charakter. Kunst und Leben sollten umfassend reformiert und zu einer neuen Einheit, zu einer utopischen, ästhetisch bestimmten Lebens- und Gesellschaftsform zusammengeführt werden, die den privaten Lebensraum vollständig durchdringen sollte. Ziel war es, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das die Grenzen zwischen Leben und Kunst aufheben sollte. So war es auch die künstlerische Überformung von funktionalen Alltagsgegenständen, die die Gemälde, Möbel, Schmuck, Gläser, Keramiken, Textilien und Lampen des Art Nouveau und Jugendstils auszeichneten. Wichtig war dabei die Nachahmung der Natur, etwa durch geschwungene Linien oder florale Ornamente. Auch düstere, symbolistische Gestaltungen beeinflussten die Kunst und Kultur des Fin de Siècle.

Japonismus, Künstler und Kunsthändler jüdischer Herkunft

Die ausgefallene Schönheit und der Geist der japanischen Kunst hatten die angewandten Künste in Europa seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erfasst und beeinflusst. Ohne die Inspirationen, die japanische Kunst den Europäern lieferte, wären Art Nouveau und Jugendstil so nicht entstanden. Eine entscheidende Rolle für die Entstehung und Entwicklung dieser modernen neuen Stilrichtung spielten aber auch das Engagement und der Kunstsinn von Künstlerinnen und Künstlern sowie von Kunsthändlern jüdischer Herkunft.

Jugendstil in München – Georg Hirth

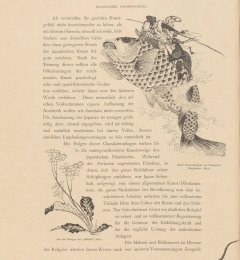

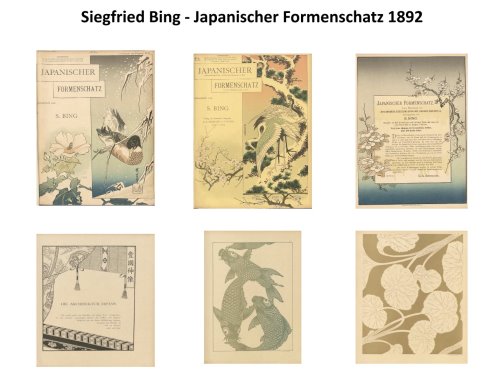

Die neue Kunstrichtung und -produktion vor, um und nach 1900, welche die künstlerische Moderne einleitete, erhielt um 1897 in Deutschland den Namen „Jugendstil“ im Zusammenhang mit der legendären Zeitschrift Jugend, die 1896 in München von Georg Hirth gegründet wurde und sich als gegenwärtig und modern verstand. Hirth lehnte sich bei dem Titel an das Theaterstück Jugend von Max Halbe an. Der Herausgeber der Münchner Neuesten Nachrichten, der 1892 die moderne Kunstbewegung „Sezession“ mitbegründete, spielte eine gewichtige Rolle in dieser Erneuerungsbewegung. Er versuchte die erstarrten Traditionen europäischer Malerei mit der Herausgabe eines „Formenschatzes“ aufzubrechen, mit Vorlagenbüchern zur Bildung eines neuen Geschmacks und zur Entwicklung einer neuen Kunstrichtung beizutragen.

Er arbeitete auch an der Zeitschrift Le Japon artistique mit, die der in Paris lebende Sammler Siegfried Bing ab 1887 herausbrachte und mit dem Hirth in engstem Kontakt stand. 1892 wurde in München zudem in Hirths Verlag der Japanische Formenschatz von Siegfried Bing veröffentlicht, der die japanischen Muster popularisierte, um auch und vor allem mit diesen die erstarrten Traditionen und Muster aufzubrechen. Tatsächlich ist es Georg Hirth mitzuverdanken, dass München um 1900 als die Stadt des Jugendstils und des Japonismus angesehen wurde.

Atelier Elvira und Sophia Goudstikker

Dass der Jugendstil 1897 in München entstand, verdanken wir vor allem zwei Männern und einer Frau: dem Bildhauer Hermann Obrist (1862-1927), dem Architekten August Endell (1871-1925) und der Künstlerin und Fotografin Sophia Goudstikker (1865-1924). In engstem Kontakt und Austausch mit Goudstikker schufen nicht nur Obrist und Endell, sondern auch Goudstikker selbst wegweisende künstlerische und ikonische Werke des Jugendstils.

Noch zu wenig bekannt ist die große Rolle, die die Münchner Frauenbewegung für die Entstehung des Jugendstils spielte, insbesondere das Münchner Hof-Atelier „Elvira“ und Sophia Goudstikker.

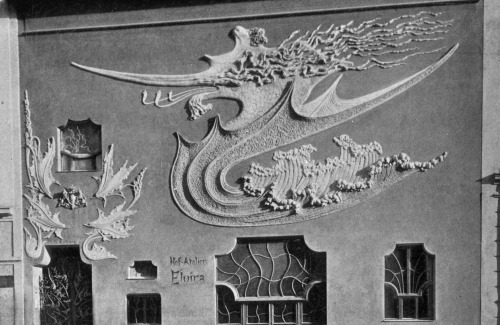

Die Fassade und der Innenraum des Hof-Ateliers „Elvira“ (1898)

1898 wurde der junge, später berühmte Architekt und Künstler August Endell von Sophia Goudstikker beauftragt, eine neue Fassade im modernen Stil für das Hof-Atelier der Frauenrechtlerin und Fotografin zu entwerfen. Tatsächlich gilt das Fotostudio, für dessen Fassade sowohl japanische Inspirationen als auch die Die Welle von Hokusai wegweisend waren, mit seiner extravaganten Ornamentik und Inneneinrichtung heute als eines der ikonischen Jugendstilgebäude weltweit. Tatsächlich war die ursprünglich als Malerin ausgebildete Fotografin Sophia Goudstikker an der Gestaltung der Fassade und des Interieurs ebenfalls beteiligt. Zeugenberichten zufolge gestaltete sie ihr eigenes Haus 1898 im Jugendstil.

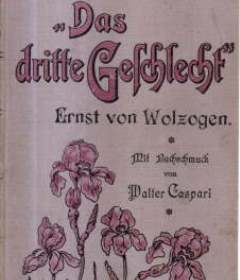

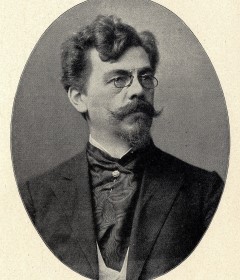

Das dritte Geschlecht von Ernst von Wolzogen (1899) – Übersetzung ins Japanische 1901

Der Schriftsteller Ernst von Wolzogen veröffentlichte 1899 ein Buch, dessen Titel und Inhalt aus heutiger Zeit stammen könnten: Das dritte Geschlecht. Die schmückenden Illustrationen in Jugendstilmanier stammen von dem Münchner Künstler Walther Caspari.

Wolzogens Buch wurde zu einem Bestseller und in mehrere Sprachen übersetzt. Das dritte Geschlecht ist ein Münchner Schlüsselroman, der Positionen zur Frauenfrage, zur Ehe und zur Berufstätigkeit von Frauen um 1900 versammelt. Wolzogen, der in der Münchner Emanzipationsbewegung engagiert war, ließ das, was sich vor seinen Augen im Hinblick auf die Frauenbilder in den 1890ern und auch auf dem Ersten Bayerischen Frauentag in München abgespielt hatte, nicht unkommentiert, sondern verarbeitete es zu einem literarischen Werk. Mit seinem Roman legte er einen zusammenfassenden Beitrag zur Frauenfrage und zur Vervielfältigung der Frauenbilder am Ende des Jahrhunderts vor, stellte hier karikierend das München der 1890er, mit seiner Männer- und Frauenszene, seinen Künstlern, Literaten, Frauenrechtlerinnen und Schriftstellerinnen dar. In seinen Lebenserinnerungen schrieb er später:

Im Bezirke der besseren künstlerischen Boheme, die im Vergleich zu dem häufig gemeingefährlichen Schwabingertum ungemein harmlos war, begegnete ich den meisten jener Gestalten, die in meinen Münchener Novellen und namentlich in meinem „Dritten Geschlecht“ herumspuken.

Wolzogens Buch ist ein Panoptikum, in dem nicht wenige Münchner Frauenrechtlerinnen der 1890er-Jahre dargestellt werden:

Ich fing mir auch die prächtigsten Exemplare unter den Frauenrechtlerinnen für meine Modellsammlung ein, um sie dann alle in meinem Münchener Abschiedswerk, im „Dritten Geschlecht“, idealisiert, retuschiert oder auch karikiert, je nachdem es mir in meinen Kram passte, meinen Lesern in humoristisch-satirisch aufgeputztem Mummenschanze vorzuführen.

Unter der Bezeichnung „drittes Geschlecht“, fasste Wolzogen all jene Frauen zusammen, bei denen die Geschlechtszuweisung aus ökonomischen oder moralischen Gründen keine Rolle mehr spielte und die schlicht „Mitmenschen“ waren und von der literarischen Figur Arnulf Rau despektierlich nur „Tanten“ genannt wurden. Eingangsvoraussetzung war Wolzogen das „Entäußern des Geschlechts“, d.h. Frauenrechtlerinnen waren für ihn geschlechtsneutral.

Sein Münchner Roman wurde ein Bestseller und erschien in mehreren Sprachen. In seinen Lebenserinnerungen schrieb Wolzogen: „Auf Betreiben einer japanischen Frauenliga wurde dieses Werk zu Propagandazwecken sogar ins Japanische übersetzt.“

Japanisches Vorwort zu Das dritte Geschlecht

Tatsächlich wurde die japanische Übersetzung von Prof. Hiroaki Sekiguchi (Meij-Universitätt Tokyo) gefunden. Ihm ist die Übersetzung des Vorworts zur japanischen Ausgabe von Wolzogens Das dritte Geschlecht aus dem Jahr 1902 zu verdanken:

VORWORT

Wenn man uns nach den Beweggründen fragt, die uns veranlasst haben, dieses Buch in japanischer Übersetzung erscheinen zu lassen, so möchten wir gerne sagen, dass der gegenwärtige Status quo in unserem Lande, welcher weder zum Tage noch zum Abend, sondern zur Abenddämmerung gehört, uns dazu Anleitung gegeben hat. Sieh mal, Leser, in welcher Zeit wir leben! Während einerseits unter unserer Gesellschaft sich Leute befinden, die beim fünften Glockenschlage des Neujahrsmorgens noch keine Glückwünsche annehmen wollen mit der Begründung, dass ein Jahr aus 365 Tagen, 5 Stunden und so und so viel Minuten etc. bestehe, so finden wir andererseits eine riesige Anzahl von alten Landsleuten, die noch die Sonnenfinsternis für die Krankheit dieses Gestirns halten. Ist das nicht eine Zeit, die man Abenddämmerung, nennen kann? Ähnlich verhält es sich mit der Frauenfrage; wir haben Frauen, die nach dem Tode ihres Gatten sich ihres Haarschmuckes entledigen und unnatürlicher Weise jedem geschlechtlichen Verkehr fürderhin entsagen wollen! Dagegen finden wir Frauen, deren Körper durch sportliche Übungen jeder Art abgehärteter ist, dafür aber seine weiblichen Reize verloren ist. Das Kochbuch in der Hand sehen wir dieses Mannweib in der Küche herumhantieren und ein Gericht zusammenkochen, das auch für den geduldigen unter dem Pantoffel stehenden Ehemann kaum genießbar ist! Diese Weiber sind nicht mehr weit entfernt davon, ihren in diesem Buche geschriebenen europäischen Schwestern ähnlich zu werden: Außerdem mehren sich die Fälle von Ehebruch in erschreckender Weise, daraus kann man ersehen, dass es sich mit der Zivilisation verhält wie das berühmte Sprichwort sagt: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt!“ Auf die Abenddämmerung folge naturgemäß die Nacht und obgleich uns dieselbe in vielen Beziehungen sehr willkommen ist, so möchten wir doch nicht immer in ihr verharren und sehen immer mit Ungeduld dem werdenden Tage entgegen. Mögen sich die Strahlen der aufgehenden Sonne recht bald ihren Weg durch das Dickicht dieser verworrenen Gedankenwelt des heutigen schönen Geschlechts brechen und unseren Frauen zeigen, dass das Zuviel und das Zuwenig immer das Spiel verderben.

Qui trop embrasse mal etreint!

Tokio, den 1. August 1902

Taguchi & Chiba

Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Bayern und Japan (9): München um 1900 – Stadt der Kunst, des Japonismus, der Frauenbewegung und des Jugendstils

Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.

*

Zu den Zusammenhängen zwischen Japonismus und der Entstehung von Art nouveau und Jugendstil

Jugendstil heißen sie jeden Topf, auf dem

eine schauerlich stilisierte Lilie, oder ein

Frauenzimmer mit verrückter Friseur, oder

eine Orchidee abgebildet ist. … Jugendstil

heißen die Stühle, auf denen man nicht

sitzen, Schränke, in die man nichts

hineinthun, Gläser aus denen man nicht

trinken, Löffel mit denen man nicht essen

kann! Es ist um aus der Haut zu fahren

So beschreibt der Münchner Dichter Hanns von Gumppenberg den Münchner Jugendstil.

Jugendstil ist die deutsche Variante einer revolutionären, europäischen, modernen Kunstbewegung und Kunstproduktion, die vor 1900 in England, Frankreich, Belgien, Deutschland und Österreich in den europäischen Metropolen, London, Paris, Brüssel, München und Wien entstand. In England heißt sie Art and crafts, in Frankreich und Belgien Art nouveau. Die Tonangebenden dieser neuen Kunstbewegung standen in engem Austausch. Sie beeinflussten und inspirierten sich mit ihrem künstlerischen Wirken gegenseitig. Unter Anwendung neuer Prinzipien wurde damals versucht, ein neues Zeitalter als Antwort auf die Industrialisierung und den Historismus in Europa auszurufen. Die Künstler suchten nach einem Stil der eigenen Zeit mit eigenem Charakter. Kunst und Leben sollten umfassend reformiert und zu einer neuen Einheit, zu einer utopischen, ästhetisch bestimmten Lebens- und Gesellschaftsform zusammengeführt werden, die den privaten Lebensraum vollständig durchdringen sollte. Ziel war es, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das die Grenzen zwischen Leben und Kunst aufheben sollte. So war es auch die künstlerische Überformung von funktionalen Alltagsgegenständen, die die Gemälde, Möbel, Schmuck, Gläser, Keramiken, Textilien und Lampen des Art Nouveau und Jugendstils auszeichneten. Wichtig war dabei die Nachahmung der Natur, etwa durch geschwungene Linien oder florale Ornamente. Auch düstere, symbolistische Gestaltungen beeinflussten die Kunst und Kultur des Fin de Siècle.

Japonismus, Künstler und Kunsthändler jüdischer Herkunft

Die ausgefallene Schönheit und der Geist der japanischen Kunst hatten die angewandten Künste in Europa seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erfasst und beeinflusst. Ohne die Inspirationen, die japanische Kunst den Europäern lieferte, wären Art Nouveau und Jugendstil so nicht entstanden. Eine entscheidende Rolle für die Entstehung und Entwicklung dieser modernen neuen Stilrichtung spielten aber auch das Engagement und der Kunstsinn von Künstlerinnen und Künstlern sowie von Kunsthändlern jüdischer Herkunft.

Jugendstil in München – Georg Hirth

Die neue Kunstrichtung und -produktion vor, um und nach 1900, welche die künstlerische Moderne einleitete, erhielt um 1897 in Deutschland den Namen „Jugendstil“ im Zusammenhang mit der legendären Zeitschrift Jugend, die 1896 in München von Georg Hirth gegründet wurde und sich als gegenwärtig und modern verstand. Hirth lehnte sich bei dem Titel an das Theaterstück Jugend von Max Halbe an. Der Herausgeber der Münchner Neuesten Nachrichten, der 1892 die moderne Kunstbewegung „Sezession“ mitbegründete, spielte eine gewichtige Rolle in dieser Erneuerungsbewegung. Er versuchte die erstarrten Traditionen europäischer Malerei mit der Herausgabe eines „Formenschatzes“ aufzubrechen, mit Vorlagenbüchern zur Bildung eines neuen Geschmacks und zur Entwicklung einer neuen Kunstrichtung beizutragen.

Er arbeitete auch an der Zeitschrift Le Japon artistique mit, die der in Paris lebende Sammler Siegfried Bing ab 1887 herausbrachte und mit dem Hirth in engstem Kontakt stand. 1892 wurde in München zudem in Hirths Verlag der Japanische Formenschatz von Siegfried Bing veröffentlicht, der die japanischen Muster popularisierte, um auch und vor allem mit diesen die erstarrten Traditionen und Muster aufzubrechen. Tatsächlich ist es Georg Hirth mitzuverdanken, dass München um 1900 als die Stadt des Jugendstils und des Japonismus angesehen wurde.

Atelier Elvira und Sophia Goudstikker

Dass der Jugendstil 1897 in München entstand, verdanken wir vor allem zwei Männern und einer Frau: dem Bildhauer Hermann Obrist (1862-1927), dem Architekten August Endell (1871-1925) und der Künstlerin und Fotografin Sophia Goudstikker (1865-1924). In engstem Kontakt und Austausch mit Goudstikker schufen nicht nur Obrist und Endell, sondern auch Goudstikker selbst wegweisende künstlerische und ikonische Werke des Jugendstils.

Noch zu wenig bekannt ist die große Rolle, die die Münchner Frauenbewegung für die Entstehung des Jugendstils spielte, insbesondere das Münchner Hof-Atelier „Elvira“ und Sophia Goudstikker.

Die Fassade und der Innenraum des Hof-Ateliers „Elvira“ (1898)

1898 wurde der junge, später berühmte Architekt und Künstler August Endell von Sophia Goudstikker beauftragt, eine neue Fassade im modernen Stil für das Hof-Atelier der Frauenrechtlerin und Fotografin zu entwerfen. Tatsächlich gilt das Fotostudio, für dessen Fassade sowohl japanische Inspirationen als auch die Die Welle von Hokusai wegweisend waren, mit seiner extravaganten Ornamentik und Inneneinrichtung heute als eines der ikonischen Jugendstilgebäude weltweit. Tatsächlich war die ursprünglich als Malerin ausgebildete Fotografin Sophia Goudstikker an der Gestaltung der Fassade und des Interieurs ebenfalls beteiligt. Zeugenberichten zufolge gestaltete sie ihr eigenes Haus 1898 im Jugendstil.

Das dritte Geschlecht von Ernst von Wolzogen (1899) – Übersetzung ins Japanische 1901

Der Schriftsteller Ernst von Wolzogen veröffentlichte 1899 ein Buch, dessen Titel und Inhalt aus heutiger Zeit stammen könnten: Das dritte Geschlecht. Die schmückenden Illustrationen in Jugendstilmanier stammen von dem Münchner Künstler Walther Caspari.

Wolzogens Buch wurde zu einem Bestseller und in mehrere Sprachen übersetzt. Das dritte Geschlecht ist ein Münchner Schlüsselroman, der Positionen zur Frauenfrage, zur Ehe und zur Berufstätigkeit von Frauen um 1900 versammelt. Wolzogen, der in der Münchner Emanzipationsbewegung engagiert war, ließ das, was sich vor seinen Augen im Hinblick auf die Frauenbilder in den 1890ern und auch auf dem Ersten Bayerischen Frauentag in München abgespielt hatte, nicht unkommentiert, sondern verarbeitete es zu einem literarischen Werk. Mit seinem Roman legte er einen zusammenfassenden Beitrag zur Frauenfrage und zur Vervielfältigung der Frauenbilder am Ende des Jahrhunderts vor, stellte hier karikierend das München der 1890er, mit seiner Männer- und Frauenszene, seinen Künstlern, Literaten, Frauenrechtlerinnen und Schriftstellerinnen dar. In seinen Lebenserinnerungen schrieb er später:

Im Bezirke der besseren künstlerischen Boheme, die im Vergleich zu dem häufig gemeingefährlichen Schwabingertum ungemein harmlos war, begegnete ich den meisten jener Gestalten, die in meinen Münchener Novellen und namentlich in meinem „Dritten Geschlecht“ herumspuken.

Wolzogens Buch ist ein Panoptikum, in dem nicht wenige Münchner Frauenrechtlerinnen der 1890er-Jahre dargestellt werden:

Ich fing mir auch die prächtigsten Exemplare unter den Frauenrechtlerinnen für meine Modellsammlung ein, um sie dann alle in meinem Münchener Abschiedswerk, im „Dritten Geschlecht“, idealisiert, retuschiert oder auch karikiert, je nachdem es mir in meinen Kram passte, meinen Lesern in humoristisch-satirisch aufgeputztem Mummenschanze vorzuführen.

Unter der Bezeichnung „drittes Geschlecht“, fasste Wolzogen all jene Frauen zusammen, bei denen die Geschlechtszuweisung aus ökonomischen oder moralischen Gründen keine Rolle mehr spielte und die schlicht „Mitmenschen“ waren und von der literarischen Figur Arnulf Rau despektierlich nur „Tanten“ genannt wurden. Eingangsvoraussetzung war Wolzogen das „Entäußern des Geschlechts“, d.h. Frauenrechtlerinnen waren für ihn geschlechtsneutral.

Sein Münchner Roman wurde ein Bestseller und erschien in mehreren Sprachen. In seinen Lebenserinnerungen schrieb Wolzogen: „Auf Betreiben einer japanischen Frauenliga wurde dieses Werk zu Propagandazwecken sogar ins Japanische übersetzt.“

Japanisches Vorwort zu Das dritte Geschlecht

Tatsächlich wurde die japanische Übersetzung von Prof. Hiroaki Sekiguchi (Meij-Universitätt Tokyo) gefunden. Ihm ist die Übersetzung des Vorworts zur japanischen Ausgabe von Wolzogens Das dritte Geschlecht aus dem Jahr 1902 zu verdanken:

VORWORT

Wenn man uns nach den Beweggründen fragt, die uns veranlasst haben, dieses Buch in japanischer Übersetzung erscheinen zu lassen, so möchten wir gerne sagen, dass der gegenwärtige Status quo in unserem Lande, welcher weder zum Tage noch zum Abend, sondern zur Abenddämmerung gehört, uns dazu Anleitung gegeben hat. Sieh mal, Leser, in welcher Zeit wir leben! Während einerseits unter unserer Gesellschaft sich Leute befinden, die beim fünften Glockenschlage des Neujahrsmorgens noch keine Glückwünsche annehmen wollen mit der Begründung, dass ein Jahr aus 365 Tagen, 5 Stunden und so und so viel Minuten etc. bestehe, so finden wir andererseits eine riesige Anzahl von alten Landsleuten, die noch die Sonnenfinsternis für die Krankheit dieses Gestirns halten. Ist das nicht eine Zeit, die man Abenddämmerung, nennen kann? Ähnlich verhält es sich mit der Frauenfrage; wir haben Frauen, die nach dem Tode ihres Gatten sich ihres Haarschmuckes entledigen und unnatürlicher Weise jedem geschlechtlichen Verkehr fürderhin entsagen wollen! Dagegen finden wir Frauen, deren Körper durch sportliche Übungen jeder Art abgehärteter ist, dafür aber seine weiblichen Reize verloren ist. Das Kochbuch in der Hand sehen wir dieses Mannweib in der Küche herumhantieren und ein Gericht zusammenkochen, das auch für den geduldigen unter dem Pantoffel stehenden Ehemann kaum genießbar ist! Diese Weiber sind nicht mehr weit entfernt davon, ihren in diesem Buche geschriebenen europäischen Schwestern ähnlich zu werden: Außerdem mehren sich die Fälle von Ehebruch in erschreckender Weise, daraus kann man ersehen, dass es sich mit der Zivilisation verhält wie das berühmte Sprichwort sagt: „Es ist nicht alles Gold, was glänzt!“ Auf die Abenddämmerung folge naturgemäß die Nacht und obgleich uns dieselbe in vielen Beziehungen sehr willkommen ist, so möchten wir doch nicht immer in ihr verharren und sehen immer mit Ungeduld dem werdenden Tage entgegen. Mögen sich die Strahlen der aufgehenden Sonne recht bald ihren Weg durch das Dickicht dieser verworrenen Gedankenwelt des heutigen schönen Geschlechts brechen und unseren Frauen zeigen, dass das Zuviel und das Zuwenig immer das Spiel verderben.

Qui trop embrasse mal etreint!

Tokio, den 1. August 1902

Taguchi & Chiba

Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.