„Wer trifft sich auf der Kinderbuchbrücke“: Kinderliteratur zwischen Märchen und Exil – Literarische Erkundungen (24)

Es gibt viele Stereotype über Kinderliteratur: Sie gilt als etwas Leichtes oder gar Unseriöses, als ein Feld, das jede und jeder betreten könne. Doch warum schreiben Autorinnen und Autoren, die für Erwachsenenbücher bekannt sind, auch für Kinder? Und wussten Sie, dass es sogar Exilkinderliteratur gab? Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Erika Mann oder Egon Larsen schrieben für Kinder, um Wissen und Hoffnung weiterzugeben, während Bertolt Brecht betonte, dass man die Kinder nicht vergessen dürfe, und Erich Kästner ihnen auf Augenhöhe begegnete.

Selbst Figuren wie die Biene Maja erzählen mehr über ihre Zeit, als man denkt – war sie doch einst ein Bestseller in der NS-Zeit. In ihrem Essay folgt Volha Hapeyeva den Wegen der Kinderliteratur vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit, zwischen Märchen, Ideologie und Erneuerung. Sie zeigt, dass Kinderbücher keine Randnotizen sind, sondern Brücken zwischen Generationen, Kulturen und in die Zukunft – eine wahre Kinderbuchbrücke der Literatur.

*

Kindheit, Bücher und Kinderliteratur

Als 2014 mein erstes Kinderbuch Sumny Sup (Traurige Suppe) erschien, stand in einer Rezension:

„Volha Hapeyeva, jetzt junge Mutter, wendet sich der Kinderliteratur zu und hat ein Buch für Kinder geschrieben.“

Diese Zeilen waren ein Schock für meine Großmutter, als sie sie in der Zeitung las. Das Problem war, dass ich gar keine Kinder habe. Es war ein gutes Beispiel, wie stereotypisch man über die Kinderliteratur denkt, und zwar, dass man angeblich Bücher für Kinder zu schreiben anfängt, wenn man selbst ein Kind kriegt. Thomas Mann hatte sechs Kinder, hat aber nie für Kinder geschrieben. Seine Tochter Erika Mann hatte keine eigenen Kinder, doch zwischen 1932 und 1956 hat sie sieben Kinderbücher veröffentlicht.

Kinder, so wie wir sie heute kennen – mit Pausenbrot, Spielplatz und „Das ist doch nichts für Erwachsene!“ –, gab es nicht immer. Der Historiker Philippe Ariès hat die Hypothese aufgestellt, dass im Mittelalter Kindheit gar nicht als eigene Lebensphase gesehen wurde. Erwachsene und Kinder waren viel enger beieinander. Doch mit der Zeit änderte sich das Bild. Kinder rückten langsam in eine eigene Kategorie, mit speziellen Bedürfnissen, Eigenschaften – und einer klaren Abgrenzung zu Erwachsenen. Plötzlich war die Grenze deutlich: Das eine gehörte zu den Kindern, das andere zu den Erwachsenen. Dinge, die alle gemeinsam machten, wurden auf einmal als „unpassend“ für Erwachsene angesehen – Schneeballschlachten zum Beispiel, an denen früher ganze Gemeinschaften teilnahmen.

Etwas Ähnliches geschah mit Märchen. Sie waren keine Zaubergeschichten zur Unterhaltung von Kindern, sondern Werke, die dazu bestimmt waren, die Erfahrungen früherer Generationen weiterzugeben. In den deutschen Volksmärchen, die die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm im 19. Jahrhundert gesammelt und herausgegeben haben, gab es viele Gewaltszenen. So schnitten sich in Aschenputtel die bösen Schwestern der Hauptfigur die eigenen Fersen und Zehen ab, um in den gläsernen Schuh zu passen, und am Ende der Geschichte pickten ihnen Vögel zur Strafe die Augen aus.

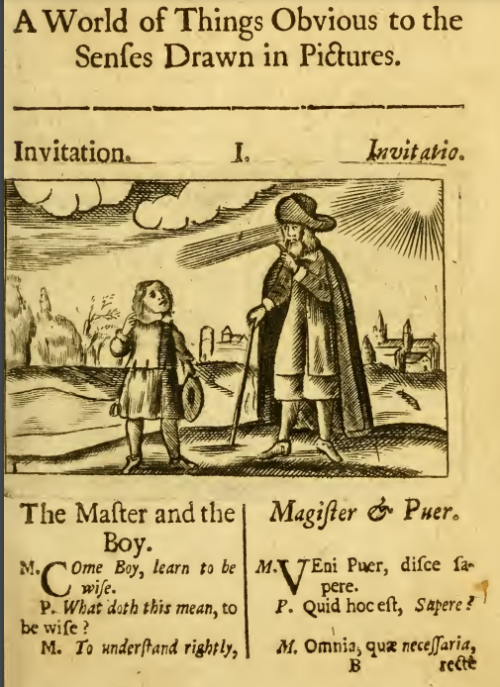

Als erstes Kinderbuch überhaupt gilt Orbis Sensualium Pictus (Die sichtbare Welt) des tschechischen Theologen und Pädagogen Jan Amos Komenský. Es erschien 1658 in Nürnberg in lateinischer und deutscher Sprache und gilt als Meilenstein in der Geschichte der Pädagogik. Das Werk verband Text und Bild auf neuartige Weise: In 150 Illustrationen wurden Alltagsszenen wie Gartenarbeit, Bierbrauen oder das Schlachten von Tieren (was Erwachsene heute zu grausam und unpassend für Kinder finden) dargestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen. Damit wurde Wissen nicht abstrakt vermittelt, sondern anschaulich gemacht. Die Veröffentlichung des Orbis Sensualium Pictus schlug ein neues Kapitel in der Geschichte der Kindheit auf: Mit diesem Ansatz erhob Komenský Kinder erstmals zu einer klar definierten Zielgruppe des Buchmarkts. Die Darstellung der Welt war aber stark vom europäischen, männlichen Blick des Barocks geprägt und enthielt keine weiblichen Rollenmodelle oder Perspektiven, obwohl Komenský angeblich ein Verfechter der formalen Bildung für Frauen war.

Eröffnungsillustration von „Meister und Kind“ aus der englischen Ausgabe von Orbis Sensualium Pictus aus dem Jahr 1705.

Das Interesse an der Folklore während der Romantik führte dazu, dass Märchen mit dem Genre der Kinderliteratur in Verbindung gebracht wurden. Dank des Talents der Schriftsteller*innen jener Zeit wurde die Literatur um wichtige Werke bereichert. Bemerkenswert ist auch, dass beispielsweise E.T.A. Hoffmann Märchen schrieb, die scheinbar für Kinder bestimmt waren (oder, wie er selbst schrieb, für kleine und große Kinder). In Wirklichkeit richtete sich diese Werke aber an ein erwachsenes Publikum.

Für Autor*innen ist es schwierig, das Schicksal ihrer Bücher vorherzusagen. Jonathan Swift hatte seinen Roman Gullivers Reisen nicht als Kinderbuch konzipiert. Es war eine boshafte Satire auf die englische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, voller komplexer Anspielungen, grausamer Beschreibungen und philosophischer Überlegungen. Allerdings konnte nicht jeder Erwachsene das Werk so lesen und verstehen wie vom Autor beabsichtigt. Bald darauf begannen Verleger und Übersetzer*innen, den Roman in eine stark gekürzte Form zu bringen. So „verwandelte“ sich das Buch in einen spannenden Abenteuerroman für Kinder.

Solche Beispiele werfen die Frage auf: Ist Kinderliteratur wirklich nur für Kinder gedacht? Oder handelt es sich um eine raffinierte Tarnung – eine Philosophie für Erwachsene, die sich hinter sprechenden Tieren und Märchenschlössern verbirgt? Von Carrolls Wunderland bis zu Tolkiens Hobbits haben viele Autor*innen ihre tiefsten Anliegen in Bezug auf Gesellschaft, Moral und Vorstellungskraft in Werke eingeschmuggelt, die heute im Kinderbücherregal stehen.

Erika Mann und andere Stimmen aus München

Erika Mann gesteht in einem Brief, dass es ihr „längst zu blöd“[1] sei, für Erwachsene zu schreiben. Und dass sie, obwohl selbst ohne eigene Kinder, gerne für „die lieben Kleinen rastlos tätig“ sei. In ihrer Reportage[2] über das Kinderdorf Pestalozzi im schweizerischen Trogen beschrieb sie inspiriert das Zusammenleben von französischen, polnischen, österreichischen, ungarischen und deutschen Kindern und ihrer Lehrer*innen. Das Dorf wurde 1946 als Zufluchtsort für europäische Kriegskinder gegründet. Erika Mann sah darin ein wichtiges Mittel, um Vorurteile und nationale Grenzen zu überwinden. Sie erwähnt auch Esperanto, die Sprache, die alle Kinder verbinden konnte. In Europa stieg das Interesse an Esperanto nach dem Krieg deutlich an, vor allem als Symbol für den Frieden, auch wenn sich das Ausmaß dieses Interesses von Land zu Land unterschied.

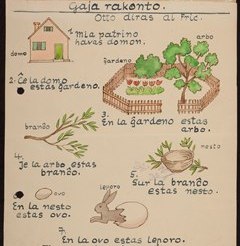

Im Literaturarchiv der Monacensia im Hildebrandhaus in München liegt eine Mappe mit dem Entwurf eines Esperanto-Lehrbuchs für Kinder aus dem Nachlass von Jo Weigert.

Illustrationen von Jo Weigert zum Esperanto-Lehrbuch für Kinder. Scans Monacensia-Archiv. Signatur: JW M42.

Jo Weigert (1893-1980), geboren als Josephine Franziß in München, wollte Künstlerin werden, wurde wegen ihres Vaters aber Lehrerin. Sie hat dennoch ihren Weg zur Malerei gefunden und diesen mit Kindern verbunden. Neben Illustrationen für das Esperanto-Buch veröffentlichte sie Bücher über angewandte Kunst, wie „Holzperlarbeiten. Eine Anleitung für Groß und Klein“ oder „Spielzeug selbstgebastelt“. Im Internet und in Bibliotheken findet man kaum Informationen über Jo Weigert.

Im Literaturarchiv der Monacensia hingegen gibt es eine Fülle an Materialien – ihre Gedichte, Bilder und sogar ein Konzept für eine Zeitschrift für Kinder mit Titelvorschlägen wie

· „Schnurrli“,

· „Zick-Zack“,

· „Purri“,

· „Komm mit!“ und

· „Zimbo“.

In der damaligen Presse konnte ich kurze Notizen zu ihrem 75. und 80. Geburtstag finden. Sie wurde dort in erster Linie als Witwe des bekannten Hofschauspielers Gustl Weigert erinnert oder als Duzfreundin von Karl Valentin. Dabei war sie so viel mehr als das.

Monacensia Literaturarchiv. Foto: Volha Hapeyeva, Signatur: JW D1.

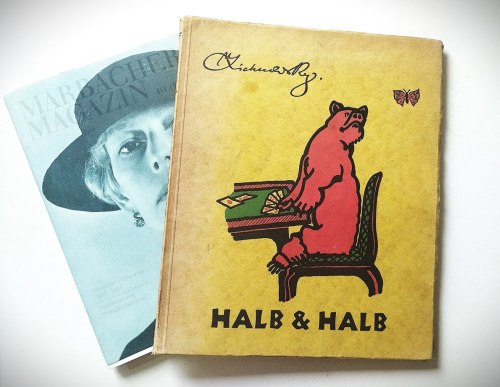

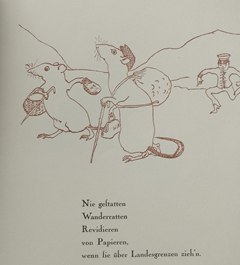

Eine weitere zeitweise in München lebende Schriftstellerin, die zu den expressionistischen Künstler*innen und Schriftsteller*innen gezählt werden könnte und heute kaum mehr bekannt ist, war Mechthilde Lichnowsky (1879-1958). Sie hat nicht explizit für Kinder geschrieben, obwohl ihr Buch Halb und Halb den Anschein erweckt. Die aus 1926/27 stammenden „erlösenden versartigen Limericks“[3] bieten viel Humor und scharfe Beobachtungen. Und trotz des Untertitels „ein Bilderbuch für Große“ kann man sich gut vorstellen, dass auch Kinder diese Verse gerne lesen würden.

Foto: Volha Hapeyeva.

Seiten aus dem Buch „Halb und Halb“ von Mechtilde Lichnowsky. Foto: Volha Hapeyeva.

Wie so viele Literat*innen erhielt Mechtilde Lichnowsky während der NS-Zeit Publikationsverbot. Manche wurden hingegen zu Bestseller-Autor*innen, wie Waldemar Bonsels (1880-1952). 1991 sah ich mit neun Jahren zum ersten Mal einen japanischen Zeichentrickfilm. Die Hauptfigur Biene Maja gewann sofort mein Herz. Der Film wurde ins Russische übersetzt und vertont, das Intro-Lied blieb aber lustigerweise auf Deutsch. Es könnte sein, dass es auch meine erste Begegnung mit der deutschen Sprache war. Das fröhliche Lied, gesungen von Karel Gott, zur Musik von Karel Svoboda, hob sofort die Stimmung und ist bis heute in meinem Kopf geblieben: „In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzulanger Zeit, war eine Biene sehr bekannt …“

Als Kind konnte ich mir nicht vorstellen, dass die wunderschöne Maja ihr Leben einem Mann verdankt, der zu Nazis loyal war. Das Buch erschien 1912, also vor der NS-Zeit, und eine Frage ist, wie viel es mit dem opportunistischen Verhalten des Autors und Kriegspropaganda zu tun hat. Die zweite Frage ist, ob die japanische TV-Geschichte dem papierenen Original überhaupt treu geblieben ist. Während die erste Frage nur spekulativ beantwortet werden kann, gibt es auf die zweite eine definitive Antwort. Das Buch konzentriert sich mehr auf die Hierarchie, wo der Bienenstock als gut organisierte militaristische Gesellschaft gilt und Kollektivismus versus Individualismus dargestellt wird. Aus dem Zeichentrickfilm lernt man mehr über das Leben der Insekten – und wie schön und wichtig es ist, anderen in Not zu helfen.

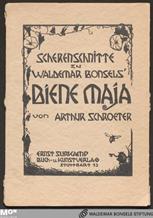

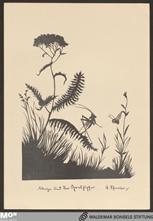

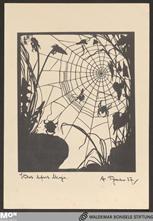

Scherenschnitte von Arthur Schroeter zu Waldemar Bonsels „Biene Maja“, 1927. Signatur: WB F 37

Im Jahr 1924 schuf der deutsche Fotograf und Biologe Wolfram Junghans eine Spielfilmversion der Geschichte. Es war der weltweit erste Spielfilm, in dem lebende Insekten gefilmt wurden. Für diese damals nicht einfache Aufgabe baute Junghans im Berliner Zoo ein Terrarium, in dem die Tiere lebten. Die Dreharbeiten dauerten 21 Monate, und Waldemar Bonsels nahm aktiv daran teil.

Kinderliteratur im Spannungsfeld von Ideologie und Erneuerung

Es gibt die Meinung, dass Bonsels’ Opportunismus auch von seiner Angst vor dem drohenden Exil herrührte. Während der NS-Zeit sollten viele deutsche Autor*innen ihre Heimat verlassen und ihre Arbeit an fremden Orten fortsetzten. So begann das Kapitel der Exilliteratur – und damit auch der Exilkinderliteratur.

· Mascha Kaléko (1907-1975) schrieb in den USA für ihren Sohn Der Papagei, der Mamagei und andere komische Tiere.

· Bertolt Brecht (1898-1956) arbeitete an verschiedenen Kinderliedern und Parabeln wie Wenn die Haifische Menschen wären.

· Egon Larsen (1904-1990), Journalist und Schriftsteller aus München, verfasste in London populärwissenschaftliche Sachbücher auf Englisch. Auf der Widmungsseite seines Buches Inventors’ Cavalcade steht: „Für Peter und seine Generation, die eine Welt bauen müssen, die vernünftiger ist als die unsere.“[4]

· Erika Mann (1905-1969) veröffentlichte A Gang of Ten 1942 auf Englisch, erst 1990 erschien es unter dem Titel Zehn jagen Mr. X auf Deutsch.

Wenn man über deutsche Kinderliteratur spricht, kommt man um einen Namen nicht umhin: Erich Kästner (1899-1974). Der Schriftsteller verbrachte die Jahre des Nationalsozialismus in einer Art innerem Exil: Obwohl er Deutschland nicht verließ, stand er unter strenger Beobachtung der Zensur. Seine Bücher wurden 1933 öffentlich verbrannt, und doch blieb er in Berlin. Mit Emil und die Detektive hatte Kästner zuvor das moderne Kinderbuch neu definiert – realistisch, urban und fast losgelöst von der Erwachsenenwelt. Er gilt bis heute als einer der Begründer der zeitgenössischen Kinderliteratur, weil er Kindern auf Augenhöhe begegnete und ihnen zutraute, selbst zu denken und zu handeln.

Obwohl genügend Autor*innen für Kinder schrieben, ist durchaus verständlich, dass manche auch weltbekannte Schriftsteller mit großem Einfluss in diesen Reihen sehen wollten. Man kann vermuten, dass dies Jella Lepman (1891-1970) dazu veranlasste, sich an Thomas Manns Tochter zu wenden. Wahrscheinlich ging es um die möglichen Empfehlungen aus dem Werk des Vaters, die für Kinder verwendet werden konnten. In ihrem Antwortbrief schrieb Erika Mann:

„Im Ganzen – needless to say – sind die Werke des Jubilars [Thomas Mann] nichts Rechtes für Kinder.“[5]

Thomas Mann war vermutlich ein ernster Mensch. Erika Mann erinnert sich, dass sie und ihre Geschwister vom Fleiß des Vaters sehr beeindruckt waren, denn niemand zwang ihn dazu – er war von sich aus so fleißig. Und er unterschied sich von anderen Vätern:

„Andere Väter frühstückten mit der Familie, gingen ins Geschäft, ins Bureau, in die Fabrik. Den unseren sahen wir erst beim Mittagessen. Inzwischen war er nirgends hingegangen – höchstens spazieren.“[6]

Thomas Manns mittlere Tochter Monika schrieb über ihn:

„Die Arbeit ist seine heilige Freundin, von der er sich nie trennt“.[7]

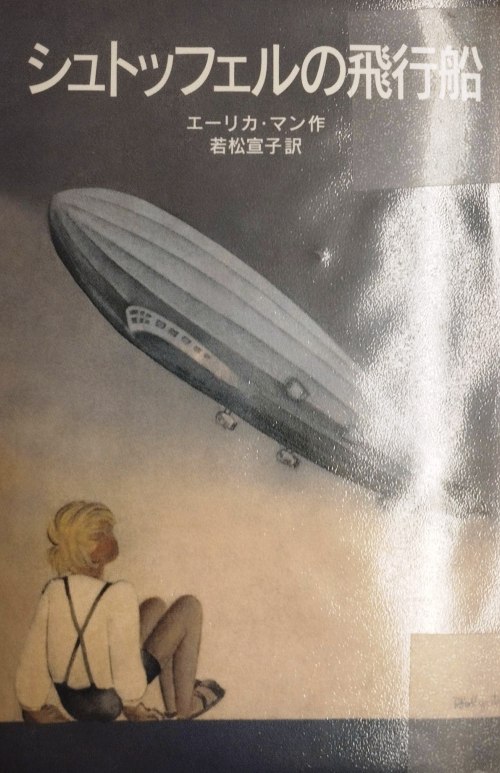

Erika Mann hatte wie bereits erwähnt keine Kinder, aber sie wuchs umgeben von jüngeren Geschwistern auf. Ihr erstes Kinderbuch Stoffel fliegt übers Meer widmete sie Elisabeth und Michael. Auf die Frage „Warum ich Kinderbücher schreibe?“, antwortet Erika Mann unter anderem, dass es ihr Freude mache, weil sie selbst „ziemlich kindisch“ sei.[8] Vielleicht lebte auch in ihrem Vater, der so „erwachsen“ und ernst wirkte, tief im Inneren noch immer ein Kind. Gerne feierte er alle mögliche Feste, und Weihnachten liebte er besonders.

Umschlag von Erika Manns Buch „Stoffel fliegt übers Meer“, japanische Ausgabe. Foto: Volha Hapeyeva.

Ich frage mich, wie Thomas Mann reagiert hätte, wenn ein Verlag ihn gebeten hätte, etwas für Kinder zu schreiben. In seinem Fall können wir nur raten – von Ernest Hemingway und John Steinbeck kennen wir die Antwort. Der 1938 gegründete Verlag W. R. Scott unterbreitete bekannten Autor*innen den Vorschlag, ein Buch für Kinder zu schreiben. Sowohl Hemingway als auch Steinbeck lehnten ab, doch Gertrude Stein (1874-1946) willigte ein und schuf eines der ungewöhnlichsten Kinderbücher jener Zeit.

Das Buch von Gertrude Stein „The World is Round“. Fotos: Volha Hapeyeva.

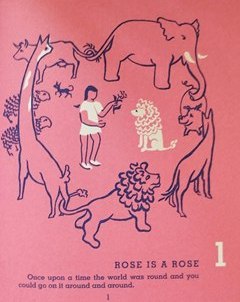

Gertrude Steins Kinderbuch The World is Round erschien 1939 und erzählt die Geschichte des Mädchens Rose. Rose wandert durch Sprache und Landschaft, immer auf der Suche nach dem eigenen Namen und nach der Gewissheit, dass die Welt tatsächlich rund ist. „Rose is a rose is a rose is a rose.“ – Der berühmte Satz von Gertrude Stein spielt hier bestimmt eine Rolle. Die Worte sind einfach und doch geheimnisvoll, kreisen wie Gedanken, die nie ganz ankommen und doch alles berühren. Die poetische, spielerische Sprache des Buches macht es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene interessant.

In den 1920er- und 1930er-Jahren veränderte sich die Kinderliteratur grundlegend und wurde zu einem eigenen Bereich des Verlagswesens. Neue Drucktechniken ermöglichten großformatige, reich illustrierte und preisgünstige Kinderbücher, wodurch eine enge Zusammenarbeit von Autor*innen und Künstler*innen entstand. Gleichzeitig brachen experimentelle Schriftsteller*innen mit traditionellen Erzählformen und richteten sich stärker an den Erfahrungen, Sinnen und Gefühlen der Kinder aus. Das war eine Zeit intensiver Kreativität, die zahlreiche innovative Kinderbücher hervorbrachte.

Manche Schriftsteller*innen wendeten sich ihrer eigenen Kindheit zu. Darunter die bereits erwähnte Mechtilde Lichnowsky, die im Roman Kindheit (1934) ihre frühen Jahre in einer Klosterschule künstlerisch bearbeitete. Oder Walter Benjamin (1892-1940), der seine Kindheit in der Hoffnung beschrieb, dieses Phänomen nachzuvollziehen und so Ideen für eine neue Pädagogik zu entwickeln. Außerdem sammelte er leidenschaftlich alte Kinderbücher und Spielzeuge, trat als Erziehungstheoretiker und Kritiker der Kinderliteratur auf und verfasste Radioessays für Kinder.

Während einer Diskussion im Jahr 1938 wollte Walter Benjamin nicht, dass Bertolt Brecht die Kinderlieder in die Sammlung Gedichte aus dem Exil aufnimmt. Brecht war nicht einverstanden und argumentiert so:

„Sie [die Nationalsozialisten] haben nichts Kleines im Sinn. Sie planen auf dreißigtausend Jahre hinaus. Ungeheures, ungeheure Verbrechen. Sie machen vor nichts halt. Sie schlagen auf alles ein. Darum darf keine von uns vergessen werden. Wir dürfen die Kinder auf keinen Fall vergessen.“[9]

Die Kinderbuchbrücke – Literatur als Hoffnung

Anders gesagt: Kinderliteratur ist eine ernste Sache. Diese Vision hatte auch Jella Lepman. Sie verstand, wie wichtig es für die Zukunft der Welt war, mit Kindern zu sprechen und ihnen zu zuzuhören. In ihrem autobiografischen Buch Die Kinderbuchbrücke (1964)[10] erzählte sie von ihrer Arbeit mit Kinderbüchern im zerstörten Nachkriegsdeutschland, die 1949 zur Gründung der Internationalen Jugendbibliothek in München führte. Mit ihrer Metapher meinte sie eine Verbindung zwischen Völkern, Kulturen und Sprachen, gebaut aus Kinderbüchern. So eine Kinderbuchbrücke war für sie der Treffpunkt der Kinder aller Nationen und schenkte die Hoffnung für Frieden. Denn wer zu Kindern spricht, spricht immer auch zur Welt von morgen.

Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass ab 2027 auch ein Booker Prize für Kinderbücher vergeben wird.[11] Es markiert einen Wendepunkt in der literarischen Landschaft, da es jungen Leserinnen und Lesern endlich jene kulturelle Wertschätzung zuspricht, die lange Zeit fast ausschließlich der Erwachsenenliteratur vorbehalten war. Zugleich offenbart sich darin ein gesellschaftliches Bekenntnis: Kinderliteratur ist nicht bloß pädagogisches Werkzeug. Sie ist ein eigenständiger künstlerischer Ausdruck, der die Vorstellungskraft einer ganzen Generation prägen kann.

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

[1] Erika Mann an Curt Bois, Erlenbach/Zürich, 17.3.1953. ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/37742

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/37742

[2] Erika Mann, Kinderdorf Pestalozzi in der Schweiz. ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33261

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33261

[3] Brian Keith-Smith, Einleitung in Mechtilde Lichnowsky, Der Stimmer. Supplement to An Encyclopedia of German Women Writers, edited by Brian Keith-Smith. The Edwin Mellen Press, 2000. S. xxxvi.

[4] Egon Larsen, “Inventors’ Cavalcade”, Lindsay Drummond Ltd. 1945. [Übersetzung des Zitats V. H.].

[5] Erika Mann an Jella Lepman am 22.05.1955. ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/35579

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/35579

[6] Erika Mann, „Als wir noch Kinder waren, – welcher Art ist unser Vater gewesen?“ ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33359

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33359

[7] Monika Mann, „Gespräch mit einem Kind. Meinem Vater zum 80. Geburtstag.“ ![]() www.monacensia-digital.de/mann/periodical/titleinfo/167

www.monacensia-digital.de/mann/periodical/titleinfo/167

[8] Erika Mann, „Warum ich Kinderbücher schreibe?“ ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33158

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33158

[9] Wagner, F.D. (1989). Terror und Krieg. In: Bertolt Brecht. VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 85.

[10] Eine überarbeitete Neuausgabe anlässlich des 50. Todestages von Jella Lepman erschien 2020 in München beim Kunstmann Verlag, und 2025 ist bei NordSüd die Graphic Novel „Jella Lepman und ihre Bibliothek der Träume“ erschienen.

„Wer trifft sich auf der Kinderbuchbrücke“: Kinderliteratur zwischen Märchen und Exil – Literarische Erkundungen (24)

Es gibt viele Stereotype über Kinderliteratur: Sie gilt als etwas Leichtes oder gar Unseriöses, als ein Feld, das jede und jeder betreten könne. Doch warum schreiben Autorinnen und Autoren, die für Erwachsenenbücher bekannt sind, auch für Kinder? Und wussten Sie, dass es sogar Exilkinderliteratur gab? Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Erika Mann oder Egon Larsen schrieben für Kinder, um Wissen und Hoffnung weiterzugeben, während Bertolt Brecht betonte, dass man die Kinder nicht vergessen dürfe, und Erich Kästner ihnen auf Augenhöhe begegnete.

Selbst Figuren wie die Biene Maja erzählen mehr über ihre Zeit, als man denkt – war sie doch einst ein Bestseller in der NS-Zeit. In ihrem Essay folgt Volha Hapeyeva den Wegen der Kinderliteratur vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit, zwischen Märchen, Ideologie und Erneuerung. Sie zeigt, dass Kinderbücher keine Randnotizen sind, sondern Brücken zwischen Generationen, Kulturen und in die Zukunft – eine wahre Kinderbuchbrücke der Literatur.

*

Kindheit, Bücher und Kinderliteratur

Als 2014 mein erstes Kinderbuch Sumny Sup (Traurige Suppe) erschien, stand in einer Rezension:

„Volha Hapeyeva, jetzt junge Mutter, wendet sich der Kinderliteratur zu und hat ein Buch für Kinder geschrieben.“

Diese Zeilen waren ein Schock für meine Großmutter, als sie sie in der Zeitung las. Das Problem war, dass ich gar keine Kinder habe. Es war ein gutes Beispiel, wie stereotypisch man über die Kinderliteratur denkt, und zwar, dass man angeblich Bücher für Kinder zu schreiben anfängt, wenn man selbst ein Kind kriegt. Thomas Mann hatte sechs Kinder, hat aber nie für Kinder geschrieben. Seine Tochter Erika Mann hatte keine eigenen Kinder, doch zwischen 1932 und 1956 hat sie sieben Kinderbücher veröffentlicht.

Kinder, so wie wir sie heute kennen – mit Pausenbrot, Spielplatz und „Das ist doch nichts für Erwachsene!“ –, gab es nicht immer. Der Historiker Philippe Ariès hat die Hypothese aufgestellt, dass im Mittelalter Kindheit gar nicht als eigene Lebensphase gesehen wurde. Erwachsene und Kinder waren viel enger beieinander. Doch mit der Zeit änderte sich das Bild. Kinder rückten langsam in eine eigene Kategorie, mit speziellen Bedürfnissen, Eigenschaften – und einer klaren Abgrenzung zu Erwachsenen. Plötzlich war die Grenze deutlich: Das eine gehörte zu den Kindern, das andere zu den Erwachsenen. Dinge, die alle gemeinsam machten, wurden auf einmal als „unpassend“ für Erwachsene angesehen – Schneeballschlachten zum Beispiel, an denen früher ganze Gemeinschaften teilnahmen.

Etwas Ähnliches geschah mit Märchen. Sie waren keine Zaubergeschichten zur Unterhaltung von Kindern, sondern Werke, die dazu bestimmt waren, die Erfahrungen früherer Generationen weiterzugeben. In den deutschen Volksmärchen, die die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm im 19. Jahrhundert gesammelt und herausgegeben haben, gab es viele Gewaltszenen. So schnitten sich in Aschenputtel die bösen Schwestern der Hauptfigur die eigenen Fersen und Zehen ab, um in den gläsernen Schuh zu passen, und am Ende der Geschichte pickten ihnen Vögel zur Strafe die Augen aus.

Als erstes Kinderbuch überhaupt gilt Orbis Sensualium Pictus (Die sichtbare Welt) des tschechischen Theologen und Pädagogen Jan Amos Komenský. Es erschien 1658 in Nürnberg in lateinischer und deutscher Sprache und gilt als Meilenstein in der Geschichte der Pädagogik. Das Werk verband Text und Bild auf neuartige Weise: In 150 Illustrationen wurden Alltagsszenen wie Gartenarbeit, Bierbrauen oder das Schlachten von Tieren (was Erwachsene heute zu grausam und unpassend für Kinder finden) dargestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen. Damit wurde Wissen nicht abstrakt vermittelt, sondern anschaulich gemacht. Die Veröffentlichung des Orbis Sensualium Pictus schlug ein neues Kapitel in der Geschichte der Kindheit auf: Mit diesem Ansatz erhob Komenský Kinder erstmals zu einer klar definierten Zielgruppe des Buchmarkts. Die Darstellung der Welt war aber stark vom europäischen, männlichen Blick des Barocks geprägt und enthielt keine weiblichen Rollenmodelle oder Perspektiven, obwohl Komenský angeblich ein Verfechter der formalen Bildung für Frauen war.

Eröffnungsillustration von „Meister und Kind“ aus der englischen Ausgabe von Orbis Sensualium Pictus aus dem Jahr 1705.

Das Interesse an der Folklore während der Romantik führte dazu, dass Märchen mit dem Genre der Kinderliteratur in Verbindung gebracht wurden. Dank des Talents der Schriftsteller*innen jener Zeit wurde die Literatur um wichtige Werke bereichert. Bemerkenswert ist auch, dass beispielsweise E.T.A. Hoffmann Märchen schrieb, die scheinbar für Kinder bestimmt waren (oder, wie er selbst schrieb, für kleine und große Kinder). In Wirklichkeit richtete sich diese Werke aber an ein erwachsenes Publikum.

Für Autor*innen ist es schwierig, das Schicksal ihrer Bücher vorherzusagen. Jonathan Swift hatte seinen Roman Gullivers Reisen nicht als Kinderbuch konzipiert. Es war eine boshafte Satire auf die englische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, voller komplexer Anspielungen, grausamer Beschreibungen und philosophischer Überlegungen. Allerdings konnte nicht jeder Erwachsene das Werk so lesen und verstehen wie vom Autor beabsichtigt. Bald darauf begannen Verleger und Übersetzer*innen, den Roman in eine stark gekürzte Form zu bringen. So „verwandelte“ sich das Buch in einen spannenden Abenteuerroman für Kinder.

Solche Beispiele werfen die Frage auf: Ist Kinderliteratur wirklich nur für Kinder gedacht? Oder handelt es sich um eine raffinierte Tarnung – eine Philosophie für Erwachsene, die sich hinter sprechenden Tieren und Märchenschlössern verbirgt? Von Carrolls Wunderland bis zu Tolkiens Hobbits haben viele Autor*innen ihre tiefsten Anliegen in Bezug auf Gesellschaft, Moral und Vorstellungskraft in Werke eingeschmuggelt, die heute im Kinderbücherregal stehen.

Erika Mann und andere Stimmen aus München

Erika Mann gesteht in einem Brief, dass es ihr „längst zu blöd“[1] sei, für Erwachsene zu schreiben. Und dass sie, obwohl selbst ohne eigene Kinder, gerne für „die lieben Kleinen rastlos tätig“ sei. In ihrer Reportage[2] über das Kinderdorf Pestalozzi im schweizerischen Trogen beschrieb sie inspiriert das Zusammenleben von französischen, polnischen, österreichischen, ungarischen und deutschen Kindern und ihrer Lehrer*innen. Das Dorf wurde 1946 als Zufluchtsort für europäische Kriegskinder gegründet. Erika Mann sah darin ein wichtiges Mittel, um Vorurteile und nationale Grenzen zu überwinden. Sie erwähnt auch Esperanto, die Sprache, die alle Kinder verbinden konnte. In Europa stieg das Interesse an Esperanto nach dem Krieg deutlich an, vor allem als Symbol für den Frieden, auch wenn sich das Ausmaß dieses Interesses von Land zu Land unterschied.

Im Literaturarchiv der Monacensia im Hildebrandhaus in München liegt eine Mappe mit dem Entwurf eines Esperanto-Lehrbuchs für Kinder aus dem Nachlass von Jo Weigert.

Illustrationen von Jo Weigert zum Esperanto-Lehrbuch für Kinder. Scans Monacensia-Archiv. Signatur: JW M42.

Jo Weigert (1893-1980), geboren als Josephine Franziß in München, wollte Künstlerin werden, wurde wegen ihres Vaters aber Lehrerin. Sie hat dennoch ihren Weg zur Malerei gefunden und diesen mit Kindern verbunden. Neben Illustrationen für das Esperanto-Buch veröffentlichte sie Bücher über angewandte Kunst, wie „Holzperlarbeiten. Eine Anleitung für Groß und Klein“ oder „Spielzeug selbstgebastelt“. Im Internet und in Bibliotheken findet man kaum Informationen über Jo Weigert.

Im Literaturarchiv der Monacensia hingegen gibt es eine Fülle an Materialien – ihre Gedichte, Bilder und sogar ein Konzept für eine Zeitschrift für Kinder mit Titelvorschlägen wie

· „Schnurrli“,

· „Zick-Zack“,

· „Purri“,

· „Komm mit!“ und

· „Zimbo“.

In der damaligen Presse konnte ich kurze Notizen zu ihrem 75. und 80. Geburtstag finden. Sie wurde dort in erster Linie als Witwe des bekannten Hofschauspielers Gustl Weigert erinnert oder als Duzfreundin von Karl Valentin. Dabei war sie so viel mehr als das.

Monacensia Literaturarchiv. Foto: Volha Hapeyeva, Signatur: JW D1.

Eine weitere zeitweise in München lebende Schriftstellerin, die zu den expressionistischen Künstler*innen und Schriftsteller*innen gezählt werden könnte und heute kaum mehr bekannt ist, war Mechthilde Lichnowsky (1879-1958). Sie hat nicht explizit für Kinder geschrieben, obwohl ihr Buch Halb und Halb den Anschein erweckt. Die aus 1926/27 stammenden „erlösenden versartigen Limericks“[3] bieten viel Humor und scharfe Beobachtungen. Und trotz des Untertitels „ein Bilderbuch für Große“ kann man sich gut vorstellen, dass auch Kinder diese Verse gerne lesen würden.

Foto: Volha Hapeyeva.

Seiten aus dem Buch „Halb und Halb“ von Mechtilde Lichnowsky. Foto: Volha Hapeyeva.

Wie so viele Literat*innen erhielt Mechtilde Lichnowsky während der NS-Zeit Publikationsverbot. Manche wurden hingegen zu Bestseller-Autor*innen, wie Waldemar Bonsels (1880-1952). 1991 sah ich mit neun Jahren zum ersten Mal einen japanischen Zeichentrickfilm. Die Hauptfigur Biene Maja gewann sofort mein Herz. Der Film wurde ins Russische übersetzt und vertont, das Intro-Lied blieb aber lustigerweise auf Deutsch. Es könnte sein, dass es auch meine erste Begegnung mit der deutschen Sprache war. Das fröhliche Lied, gesungen von Karel Gott, zur Musik von Karel Svoboda, hob sofort die Stimmung und ist bis heute in meinem Kopf geblieben: „In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzulanger Zeit, war eine Biene sehr bekannt …“

Als Kind konnte ich mir nicht vorstellen, dass die wunderschöne Maja ihr Leben einem Mann verdankt, der zu Nazis loyal war. Das Buch erschien 1912, also vor der NS-Zeit, und eine Frage ist, wie viel es mit dem opportunistischen Verhalten des Autors und Kriegspropaganda zu tun hat. Die zweite Frage ist, ob die japanische TV-Geschichte dem papierenen Original überhaupt treu geblieben ist. Während die erste Frage nur spekulativ beantwortet werden kann, gibt es auf die zweite eine definitive Antwort. Das Buch konzentriert sich mehr auf die Hierarchie, wo der Bienenstock als gut organisierte militaristische Gesellschaft gilt und Kollektivismus versus Individualismus dargestellt wird. Aus dem Zeichentrickfilm lernt man mehr über das Leben der Insekten – und wie schön und wichtig es ist, anderen in Not zu helfen.

Scherenschnitte von Arthur Schroeter zu Waldemar Bonsels „Biene Maja“, 1927. Signatur: WB F 37

Im Jahr 1924 schuf der deutsche Fotograf und Biologe Wolfram Junghans eine Spielfilmversion der Geschichte. Es war der weltweit erste Spielfilm, in dem lebende Insekten gefilmt wurden. Für diese damals nicht einfache Aufgabe baute Junghans im Berliner Zoo ein Terrarium, in dem die Tiere lebten. Die Dreharbeiten dauerten 21 Monate, und Waldemar Bonsels nahm aktiv daran teil.

Kinderliteratur im Spannungsfeld von Ideologie und Erneuerung

Es gibt die Meinung, dass Bonsels’ Opportunismus auch von seiner Angst vor dem drohenden Exil herrührte. Während der NS-Zeit sollten viele deutsche Autor*innen ihre Heimat verlassen und ihre Arbeit an fremden Orten fortsetzten. So begann das Kapitel der Exilliteratur – und damit auch der Exilkinderliteratur.

· Mascha Kaléko (1907-1975) schrieb in den USA für ihren Sohn Der Papagei, der Mamagei und andere komische Tiere.

· Bertolt Brecht (1898-1956) arbeitete an verschiedenen Kinderliedern und Parabeln wie Wenn die Haifische Menschen wären.

· Egon Larsen (1904-1990), Journalist und Schriftsteller aus München, verfasste in London populärwissenschaftliche Sachbücher auf Englisch. Auf der Widmungsseite seines Buches Inventors’ Cavalcade steht: „Für Peter und seine Generation, die eine Welt bauen müssen, die vernünftiger ist als die unsere.“[4]

· Erika Mann (1905-1969) veröffentlichte A Gang of Ten 1942 auf Englisch, erst 1990 erschien es unter dem Titel Zehn jagen Mr. X auf Deutsch.

Wenn man über deutsche Kinderliteratur spricht, kommt man um einen Namen nicht umhin: Erich Kästner (1899-1974). Der Schriftsteller verbrachte die Jahre des Nationalsozialismus in einer Art innerem Exil: Obwohl er Deutschland nicht verließ, stand er unter strenger Beobachtung der Zensur. Seine Bücher wurden 1933 öffentlich verbrannt, und doch blieb er in Berlin. Mit Emil und die Detektive hatte Kästner zuvor das moderne Kinderbuch neu definiert – realistisch, urban und fast losgelöst von der Erwachsenenwelt. Er gilt bis heute als einer der Begründer der zeitgenössischen Kinderliteratur, weil er Kindern auf Augenhöhe begegnete und ihnen zutraute, selbst zu denken und zu handeln.

Obwohl genügend Autor*innen für Kinder schrieben, ist durchaus verständlich, dass manche auch weltbekannte Schriftsteller mit großem Einfluss in diesen Reihen sehen wollten. Man kann vermuten, dass dies Jella Lepman (1891-1970) dazu veranlasste, sich an Thomas Manns Tochter zu wenden. Wahrscheinlich ging es um die möglichen Empfehlungen aus dem Werk des Vaters, die für Kinder verwendet werden konnten. In ihrem Antwortbrief schrieb Erika Mann:

„Im Ganzen – needless to say – sind die Werke des Jubilars [Thomas Mann] nichts Rechtes für Kinder.“[5]

Thomas Mann war vermutlich ein ernster Mensch. Erika Mann erinnert sich, dass sie und ihre Geschwister vom Fleiß des Vaters sehr beeindruckt waren, denn niemand zwang ihn dazu – er war von sich aus so fleißig. Und er unterschied sich von anderen Vätern:

„Andere Väter frühstückten mit der Familie, gingen ins Geschäft, ins Bureau, in die Fabrik. Den unseren sahen wir erst beim Mittagessen. Inzwischen war er nirgends hingegangen – höchstens spazieren.“[6]

Thomas Manns mittlere Tochter Monika schrieb über ihn:

„Die Arbeit ist seine heilige Freundin, von der er sich nie trennt“.[7]

Erika Mann hatte wie bereits erwähnt keine Kinder, aber sie wuchs umgeben von jüngeren Geschwistern auf. Ihr erstes Kinderbuch Stoffel fliegt übers Meer widmete sie Elisabeth und Michael. Auf die Frage „Warum ich Kinderbücher schreibe?“, antwortet Erika Mann unter anderem, dass es ihr Freude mache, weil sie selbst „ziemlich kindisch“ sei.[8] Vielleicht lebte auch in ihrem Vater, der so „erwachsen“ und ernst wirkte, tief im Inneren noch immer ein Kind. Gerne feierte er alle mögliche Feste, und Weihnachten liebte er besonders.

Umschlag von Erika Manns Buch „Stoffel fliegt übers Meer“, japanische Ausgabe. Foto: Volha Hapeyeva.

Ich frage mich, wie Thomas Mann reagiert hätte, wenn ein Verlag ihn gebeten hätte, etwas für Kinder zu schreiben. In seinem Fall können wir nur raten – von Ernest Hemingway und John Steinbeck kennen wir die Antwort. Der 1938 gegründete Verlag W. R. Scott unterbreitete bekannten Autor*innen den Vorschlag, ein Buch für Kinder zu schreiben. Sowohl Hemingway als auch Steinbeck lehnten ab, doch Gertrude Stein (1874-1946) willigte ein und schuf eines der ungewöhnlichsten Kinderbücher jener Zeit.

Das Buch von Gertrude Stein „The World is Round“. Fotos: Volha Hapeyeva.

Gertrude Steins Kinderbuch The World is Round erschien 1939 und erzählt die Geschichte des Mädchens Rose. Rose wandert durch Sprache und Landschaft, immer auf der Suche nach dem eigenen Namen und nach der Gewissheit, dass die Welt tatsächlich rund ist. „Rose is a rose is a rose is a rose.“ – Der berühmte Satz von Gertrude Stein spielt hier bestimmt eine Rolle. Die Worte sind einfach und doch geheimnisvoll, kreisen wie Gedanken, die nie ganz ankommen und doch alles berühren. Die poetische, spielerische Sprache des Buches macht es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene interessant.

In den 1920er- und 1930er-Jahren veränderte sich die Kinderliteratur grundlegend und wurde zu einem eigenen Bereich des Verlagswesens. Neue Drucktechniken ermöglichten großformatige, reich illustrierte und preisgünstige Kinderbücher, wodurch eine enge Zusammenarbeit von Autor*innen und Künstler*innen entstand. Gleichzeitig brachen experimentelle Schriftsteller*innen mit traditionellen Erzählformen und richteten sich stärker an den Erfahrungen, Sinnen und Gefühlen der Kinder aus. Das war eine Zeit intensiver Kreativität, die zahlreiche innovative Kinderbücher hervorbrachte.

Manche Schriftsteller*innen wendeten sich ihrer eigenen Kindheit zu. Darunter die bereits erwähnte Mechtilde Lichnowsky, die im Roman Kindheit (1934) ihre frühen Jahre in einer Klosterschule künstlerisch bearbeitete. Oder Walter Benjamin (1892-1940), der seine Kindheit in der Hoffnung beschrieb, dieses Phänomen nachzuvollziehen und so Ideen für eine neue Pädagogik zu entwickeln. Außerdem sammelte er leidenschaftlich alte Kinderbücher und Spielzeuge, trat als Erziehungstheoretiker und Kritiker der Kinderliteratur auf und verfasste Radioessays für Kinder.

Während einer Diskussion im Jahr 1938 wollte Walter Benjamin nicht, dass Bertolt Brecht die Kinderlieder in die Sammlung Gedichte aus dem Exil aufnimmt. Brecht war nicht einverstanden und argumentiert so:

„Sie [die Nationalsozialisten] haben nichts Kleines im Sinn. Sie planen auf dreißigtausend Jahre hinaus. Ungeheures, ungeheure Verbrechen. Sie machen vor nichts halt. Sie schlagen auf alles ein. Darum darf keine von uns vergessen werden. Wir dürfen die Kinder auf keinen Fall vergessen.“[9]

Die Kinderbuchbrücke – Literatur als Hoffnung

Anders gesagt: Kinderliteratur ist eine ernste Sache. Diese Vision hatte auch Jella Lepman. Sie verstand, wie wichtig es für die Zukunft der Welt war, mit Kindern zu sprechen und ihnen zu zuzuhören. In ihrem autobiografischen Buch Die Kinderbuchbrücke (1964)[10] erzählte sie von ihrer Arbeit mit Kinderbüchern im zerstörten Nachkriegsdeutschland, die 1949 zur Gründung der Internationalen Jugendbibliothek in München führte. Mit ihrer Metapher meinte sie eine Verbindung zwischen Völkern, Kulturen und Sprachen, gebaut aus Kinderbüchern. So eine Kinderbuchbrücke war für sie der Treffpunkt der Kinder aller Nationen und schenkte die Hoffnung für Frieden. Denn wer zu Kindern spricht, spricht immer auch zur Welt von morgen.

Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass ab 2027 auch ein Booker Prize für Kinderbücher vergeben wird.[11] Es markiert einen Wendepunkt in der literarischen Landschaft, da es jungen Leserinnen und Lesern endlich jene kulturelle Wertschätzung zuspricht, die lange Zeit fast ausschließlich der Erwachsenenliteratur vorbehalten war. Zugleich offenbart sich darin ein gesellschaftliches Bekenntnis: Kinderliteratur ist nicht bloß pädagogisches Werkzeug. Sie ist ein eigenständiger künstlerischer Ausdruck, der die Vorstellungskraft einer ganzen Generation prägen kann.

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

[1] Erika Mann an Curt Bois, Erlenbach/Zürich, 17.3.1953. ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/37742

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/37742

[2] Erika Mann, Kinderdorf Pestalozzi in der Schweiz. ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33261

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33261

[3] Brian Keith-Smith, Einleitung in Mechtilde Lichnowsky, Der Stimmer. Supplement to An Encyclopedia of German Women Writers, edited by Brian Keith-Smith. The Edwin Mellen Press, 2000. S. xxxvi.

[4] Egon Larsen, “Inventors’ Cavalcade”, Lindsay Drummond Ltd. 1945. [Übersetzung des Zitats V. H.].

[5] Erika Mann an Jella Lepman am 22.05.1955. ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/35579

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/35579

[6] Erika Mann, „Als wir noch Kinder waren, – welcher Art ist unser Vater gewesen?“ ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33359

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33359

[7] Monika Mann, „Gespräch mit einem Kind. Meinem Vater zum 80. Geburtstag.“ ![]() www.monacensia-digital.de/mann/periodical/titleinfo/167

www.monacensia-digital.de/mann/periodical/titleinfo/167

[8] Erika Mann, „Warum ich Kinderbücher schreibe?“ ![]() www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33158

www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/33158

[9] Wagner, F.D. (1989). Terror und Krieg. In: Bertolt Brecht. VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 85.

[10] Eine überarbeitete Neuausgabe anlässlich des 50. Todestages von Jella Lepman erschien 2020 in München beim Kunstmann Verlag, und 2025 ist bei NordSüd die Graphic Novel „Jella Lepman und ihre Bibliothek der Träume“ erschienen.