Solange die Seidenakazien blühen. Gedanken im Sommer – Literarische Erkundungen (23)

⚠️ Triggerwarnung: In diesem Essay geht es um Suizid, Depression und Sterblichkeit. Bitte lesen Sie nur weiter, wenn Sie sich dafür stabil genug fühlen.

Ein Blick aus dem Fenster auf blühende Seidenakazien, wenige Schritte weiter der kleine Klosterfriedhof – manchmal rücken Leben und Sterben unmerklich nah zusammen. Von Virginia Woolf bis Paul Celan, von Marie Haushofer bis Klaus Mann: Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich das Leben genommen, und gerade in der Lyrik ist diese Verletzlichkeit auffällig. Literatur eröffnet Räume, in denen über dieses Tabu gesprochen werden darf – zart, behutsam, aber ohne Ausweichen. In einer Zeit, in der äußere Erfolge oft mit innerem Glück verwechselt werden, erinnert uns die Literatur daran, dass Sensibilität und Verletzbarkeit Teil des kreativen Schaffens sind – und dass gemeinschaftliche Unterstützung (überlebens-)wichtig bleibt.

*

Ein persönlicher Zugang: Schreiben über den Tod

Ich habe lang überlegt, ob ich diesen Text überhaupt schreiben kann oder soll. Die Idee entstand, als ich im Winter 2025 im Literaturarchiv der Monacensia auf den Namen von Marie Haushofer gestoßen bin, über die ich nichts wusste. Dann sah ich, dass sie sich das Leben genommen hat, weil sie mit 69 Jahren keine Belastung für ihre Geschwister sein wollte.

Jedes Mal, als ich diesen Essay schreiben wollte und tiefer ins Thema ging, wurde ich trauriger, deshalb schob ich ihn immer wieder auf. Der Sommer würde kommen, und dann vielleicht, sagte ich mir. Aber der Sommer kam, und es wurde nicht einfacher. Dann kam der Regen, und der Sommer hörte auf, wie Sommer zu wirken. Im August reiste ich in die Schweiz für ein Literaturstipendium. Die Wohnung befand sich in einem Teil eines ehemaligen Klosters. Mein Arbeitstisch stand am Fenster. Als ich es öffnete, sah ich Seidenakazien. Wie schön, mein Lieblingsbaum, dachte ich. Nur ein paar Tage später, als ich weiter nach unten blickte, bemerkte ich, dass hier der kleine Friedhof lag. Bei der Klostertour erfuhr ich die Geschichte des Ordens und des Gebäudes. Uns wurden die inneren Räume, der Garten und die Kirche gezeigt, und auch das Bethaus. Die Schwestern versammelten sich dort dreimal am Tag zum Gebet, jedes Mal für drei Stunden. Links führt eine kleine Tür direkt zu dem Friedhof, den ich vom Fenster aus sah.

Wenn du so viel Zeit in diesem Raum verbringst und immer diese Tür siehst, wird der Tod sehr präsent und erinnert dich als Teil des Alltagslebens auch an die eigene Sterblichkeit. Ich kann es nicht erklären, aber ich dachte mir, genau jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für dieses Thema gekommen.

Ich spreche mit meiner Freundin Barbara aus Graz, und sie erwähnt, dass sie sich freut, wenn sie mit mir über den Tod sinnieren kann. In ihren Kreisen passiere es nicht oft, denn wenn man ein bestimmtes Alter erreicht habe, möchte man nicht so viel vom Sterben hören. Das erinnere ich mich an eine Bemerkung über eine andere österreichische Stadt, nämlich Wien. Man sagt, dass Wiener*innen ein spezielles Verhältnis zum Tod pflegen. Das kann ich bestätigen.

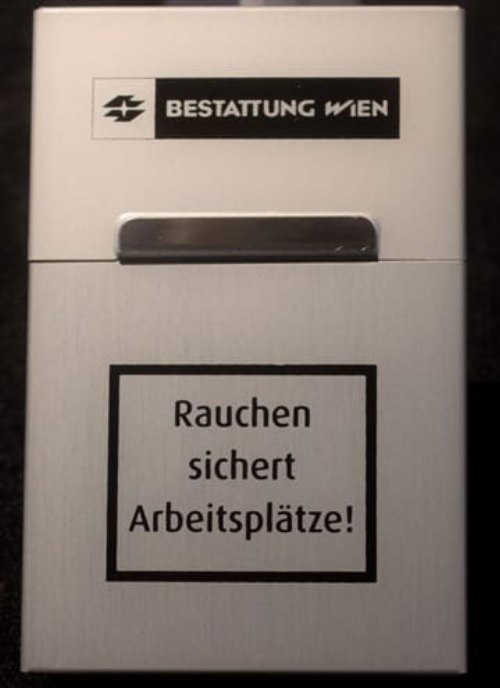

Anfang dieses Jahres saß ich in Wien beim Mittagessen mit Anne, Barbara und Veronika, drei Mitarbeiterinnen des dortigen Literaturhauses, die ich gerade erst kennengelernt hatte. Plötzlich sprachen wir über den Tod, teilten verschiedene Geschichten. Es fühlte sich normal und leicht an – als ob es gar kein Tabuthema wäre.

Souvenir-Zigarettenpackung. © Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof

Der Tod ist Teil des Lebens, jeder von uns wird einmal die letzte Reise antreten, das wird niemand bestreiten, auch wenn ihnen dieser Gedanke nicht gefällt oder ihnen Angst macht. Aber wenn ein Mensch selbst über den Zeitpunkt, den Ort und die Art seines Ablebens entscheidet, beginnen die Schwierigkeiten.

Sprache, Tabu und literarische Beispiele

Es gibt wohl kaum ein emotional und ethisch stärker belastetes Thema als Selbstmord. Apropos, das Wort. Eine Studie[1] von Kommunikationswissenschaftlern der LMU München und der MedUni Wien zeigt, dass die Begriffe „Suizid“, „Selbstmord“ und „Freitod“ bei Lesenden unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Besonders „Freitod“ wird kritisch gesehen, da er eine freie Entscheidung suggeriert, die Betroffene in suizidalen Krisen oft nicht haben. Der Begriff „Selbstmord“ wird in deutschsprachigen Medien am häufigsten gebraucht, doch „Suizid“ hat mittlerweile nahezu denselben Stellenwert erreicht. Für die Berichterstattung empfehlen Fachleute den vermeintlich neutralen Begriff „Suizid“.

In der Literatur gibt es nicht so viele Beispiele, in denen Suizid das zentrale Thema ist, oder dass eine Hauptfigur Selbstmord begeht. Leo Tolstois Anna Karenina ist wahrscheinlich die berühmteste darunter, was seltsamerweise den Statistiken widerspricht, wonach Männer häufiger Selbstmord begehen als Frauen. Und obwohl auch männliche Figuren Selbstmord begehen, sind die von Frauen in der Weltliteratur bekannter. Neben Anna Karenina sind das vor allem:

· Emma Bovary von Gustave Flaubert,

· Ophelia in Hamlet von William Shakespeare,

· Antigone von Sophokles.

Bedenkt man jedoch, dass es in der Klassik viel weniger weibliche Hauptfiguren gibt als männliche, kann man wohl schlussfolgern, dass Autoren ihre Heldinnen häufiger in den Selbstmord treiben als ihre männlichen Figuren.

In den ersten Untersuchungen zur beruflichen Suizidgefährdung zeigte der französische Soziologe Émile Durkheim, dass im 19. Jahrhundert direkt nach den Soldaten Menschen mit kreativen Berufen folgten: Künstler und Wissenschaftler. Am besten ging es damals den Landwirten – nur 2,5 Suizidfälle pro 100.000 Menschen.[2]

Autor*innen zwischen Ruhm und Abgrund

Unter den Autor*innen haben eine ganze Reihe ihr Leben von eigener Hand beendet. Einige Studien zeigen sogar, dass es eine Rolle spielt, in welchem Genre Autor*innen arbeiten. 2003 veröffentlichte James C. Kaufman die Ergebnisse seiner Recherche „The Cost Of The Muse: Poets Die Young“ in der Zeitschrift Death Studies.[3] Nachdem er die Tode von 1.987 Schriftsteller*innen aus aller Welt aus den vergangenen Jahrhunderten untersucht hatte, stellte Dr. Kaufman fest, dass Lyriker*innen „deutlich jünger“ starben.

Die Motive oder Gründe, aus denen Autor*innen Selbstmord begehen, sind ebenso vielfältig wie ihre Persönlichkeiten. Ruhm und sogar der Nobelpreis sind keine Garantie für ein langes und glückliches Leben (wie manche glauben). Kawabata Yasunari, Literaturnobelpreisträger 1968, starb 1972 an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Zwei Kinder eines anderen Literaturnobelpreisträgers begingen wahrscheinlich Selbstmord: Thomas Manns Söhne Klaus und Michael,[4] ebenso wie dessen Schwestern Carla und Julia.

Der äußere Erfolg, der der Öffentlichkeit und den Kolleg*innen als ausreichende Voraussetzung für ein glückliches Leben erscheint, reicht nicht aus, um die Schöpfer*innen in dieser Welt zu halten. Cesare Pavese war auf dem Höhepunkt seines Ruhmes, als er, unglücklich verliebt in eine Schauspielerin, beschloss, sein Leben zu beenden. Aber wer weiß schon, was der Dichter empfand? Vielleicht war die „Kälte“ der Schauspielerin bloß der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Stimmungsschwankungen sind Teil der Persönlichkeitsstruktur vieler Menschen, auch aus der Kunstszene. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Klaus Mann sich in zwei Briefen einen Tag vor seinem Tod nicht verabschiedete, sondern über das schlechte Wetter und seine Pläne für den Sommer schrieb. Am 20. Mai 1949 teilte er Hermann Kesten mit:

Ich werde wohl noch bis gegen Juni hier in Cannes sein. […] Als nächstes Statiönchen steht Oesterreich auf meinem Programm. […] Ich versuche, mich auf meinen neuen Roman zu konzentrieren; aber dazwischen muss immer wieder Kleinkram erledigt werden.[5]

Im Brief an die Mutter und die Schwester liest man Ähnliches:

Wann wollt ihr in Oesterreich sein? Wo? Vielleicht, dass ich euch dorten treffe – so um den 29. Juni rum. […] Vielleicht fahren wir dorthin [Prag] gemeinsam, Erika – im Automobil, mit Knox?[6]

Ein Abschiedsbrief kann für Angehörige, Freundinnen und Freunde vielleicht ein kleiner Trost sein, auch wenn er keine Akzeptanz garantiert. Virginia Woolfs Abschiedsbrief an ihren Ehemann Leonard wurde in den Zeitungen jener Zeit falsch interpretiert, besonders der Satz:

I feel we can’t go through another of those terrible times.[7]

Es herrschte der Zweite Weltkrieg, und manche verstanden Virginia Woolfs Aussage als Akt der Feigheit. In Wirklichkeit litt sie zeitlebens unter schweren depressiven Phasen und meinte mit „schreckliche Zeiten“ ihre Krankheit und nicht den Krieg. Sie setzte ihrem Leben ein Ende, indem sie sich nahe ihres Wohnortes im Fluss Ouse ertränkte.

Ein anderer Fluss, die Seine, wurde für Paul Celan zum Ort, an dem er sein Leben beendete. Für Marie Haushofer war es die Isar in München. Meine Suche nach einem Hinweis auf ihren Tod in der damaligen Presse blieb erfolglos. Es ist anzunehmen, dass es zu Zeiten der Nazis nicht üblich war, über Selbstmorde zu berichten. Es sei denn, es war für das Regime von Vorteil.

Marie Haushofer / Marie_MrH F 16_o.R. Fotoscan von Literaturarchiv der Monacensia

Um die Personen in ein schlechtes Licht zu rücken und die Spuren eines Verbrechens zu verwischen, stellten die Geheimdienste den Tod mancher Schriftsteller*innen als Selbstmord dar, obwohl es sich in Wirklichkeit um Mord handelte. Die 1930er-Jahre waren für die belarussische Literatur besonders tragisch, denn infolge der stalinistischen Repressionen wurden 97 Prozent der Intellektuellen getötet. Die „Nacht der erschossenen Dichter“[8] war ein Massenmord des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten NKWD an belarussischen Kulturschaffenden, Intellektuellen und Wissenschaftlern in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1937 in Minsk. Die Opfer wurden im Wald von Kurapaty verscharrt.

„Ich sterbe und akzeptiere, dass der physische Tod besser ist als ein unverdienter politischer Tod. Anscheinend ist das das Schicksal der Dichter“, schrieb 1930 Janka Kupala,[9] ein Klassiker der belarussischen Literatur, vor seinem Versuch, sich zu töten. Ein Leben unter ständigen Verhören, falschen Anschuldigungen und dem Druck, Freunde zu denunzieren, kann jede Seele bis ins Unerträgliche belasten. Er stach sich selbst mit einem Messer in den Bauch, wurde aber gerettet. Im Jahr 1942, zwölf Jahre später, stürzte Janka Kupala im Treppenhaus eines Moskauer Hotels zehn Stockwerke in die Tiefe. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt: Offiziell gilt er als Unfall, während einige von einem Suizid ausgehen, dennoch erscheint die Version eines Mordes durch die Geheimdienste am plausibelsten.

In den Traditionen Ostasiens entwickelte sich ein eigenes poetisches Genre: das Todesgedicht. Besonders in Japan war es verbreitet – dort verfassten Dichter*innen, Mönche und auch Samurai und female Samuari am Ende ihres Lebens sogenannte jisei. Diese letzten Verse, oft kurz und von strenger Form, begleiteten den Tod wie einen bewussten, würdevollen Abschied. Selbst Samurai, die den rituellen Selbstmord vollzogen, hinterließen ein solches Gedicht, als letzte Geste von Klarheit und Selbstbeherrschung.

Die erhöhte Verletzlichkeit von Poet*innen

Sakuramochi in einem japanischen Café in Frankfurt. © Volha Hapeyeva

An einem Abend bereitete die japanische Dichterin Misuzu Kaneko Sakuramochi zu, die sie mit ihrer kleinen Tochter verzehrte. Die traditionelle japanische Süßigkeit, eine Art Reiskloß, der mit einem eingesalzenen Kirschblatt umhüllt ist, war ihr letztes gemeinsame Abendessen. Misuzu nahm sich anschließend das Leben. Es war ein Protest gegen die Umstände, in denen sie lebte. Nach einer unglücklichen Ehe, in der ihr Mann ihr das Schreiben verbot und sie mit einer Geschlechtskrankheit ansteckte, die er sich in einem Vergnügungsviertiel zugezogen hatte und die ihr lebenslange körperliche Schmerzen verursachte, ließ sich Kaneko scheiden. Damit verlor sie das Sorgerecht für ihre Tochter, das nach damaligem japanischem Recht automatisch und uneingeschränkt dem Vater zugesprochen wurde.

Nicht nur in Japan hatten Frauen kaum Chancen oder Rechte, ihr Leben so zu gestalten, wie sie wollten: Auch in Deutschland zwang ihre prekäre und unsichere gesellschaftliche Stellung viele Frauen, einen Ausweg in der Ehe zu suchen – oftmals mit nicht gerade vorbildlichen Vertretern des männlichen Geschlechts.

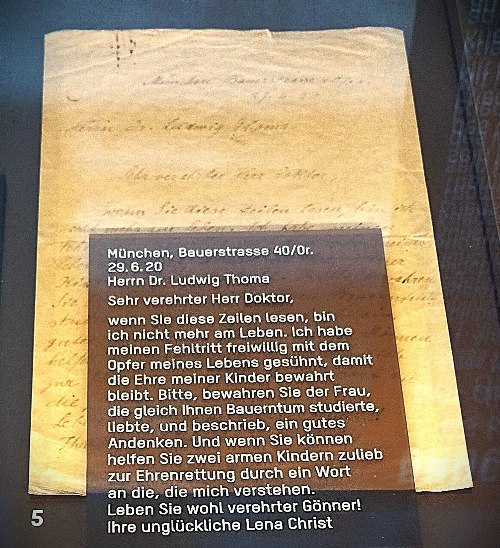

Lena Christ, bayerische Schriftstellerin des frühen 20. Jahrhunderts, heiratete einen gewalttätigen Alkoholiker, um ihrer grausamen Mutter zu entkommen. Glücklicherweise konnte sie ihn verlassen, hatte aber drei Kinder zu versorgen. Ohne Ausbildung und emotionale Unterstützung durch ihre Angehörigen gelang es ihr dennoch, Schriftstellerin zu werden. Aber trotz des relativen Erfolgs ihrer Bücher und sogar der Auszeichnung mit dem König-Ludwigs-Kreuz lebte sie in Armut und beging ein Verbrechen – sie fälschte die Signaturen von Gemälden. Die bevorstehende Anklage und der drohende Prozess waren letztlich der Auslöser: 1920 nahm sich Lena Christ das Leben. In der Ausstellung „Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann“ in der Monacensia liegt in einer Vitrine neben ihrem Foto ihr Abschiedsbrief.

Abschiedsbrief von Lena Christ. © Volha Hapeyeva

Man kann den Dichter*innen vorwerfen, dass sie keine dicke Haut haben, die ihnen hilft zu überleben. Doch gerade deren Fehlen ermöglicht es ihnen, Dinge zu fühlen und zu beschreiben, die anderen Menschen unzugänglich bleiben.

Kinderzimmer und Klosterzelle sind so klein, dass man den Wunsch entwickelt, mehr Zeit in gemeinsamen Zimmern zu verbringen, sagte der Klostertour-Führer. Ich bin nicht sicher, ob alle so denken. Manche lieben große Räume mit vielen Menschen darin nicht sonderlich – besonders introvertierte oder hochsensible Menschen. Dazu ist es eine Besonderheit kreativer Berufe, dass Künstler*innen viel Zeit alleine verbringen, tief in eigenen Gedanken versunken, die nicht immer hell oder optimistisch sind. Ich selbst bin auch eine große Individualistin, kenne aber die Kraft und Wichtigkeit der Gemeinschaft. Ohne die Unterstützung meiner Freund*innen wäre es ein ganz anderes, viel düsteres Leben.

Wenn Sie selbst an Suizid denken, suchen Sie bitte sofort Hilfe. In Deutschland erreichen Sie rund um die Uhr und kostenlos die Telefonseelsorge unter 📞 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (![]() www.telefonseelsorge.de)

www.telefonseelsorge.de)

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

[2] É. Durkheim, Le Suicide. Étude de sociologie, 1897, Paris, p. 286.

[4] Klaus Mann starb 1949 an einer Überdosis Schlaftabletten, Michael Mann 1977 an einer Mischung aus Alkohol und Barbituraten. Ob Michael Mann die tödliche Dosis absichtlich oder versehentlich eingenommen hat, ist bis heute ungeklärt.

[7] ![]() www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8E400FB1AB0EEA2C2A61946475CB7FA3/S1355514600006817a.pdf/dearest_i_feel_certain_i_am_going_mad_again_the_suicide_note_of_virginia_woolf.pdf

www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8E400FB1AB0EEA2C2A61946475CB7FA3/S1355514600006817a.pdf/dearest_i_feel_certain_i_am_going_mad_again_the_suicide_note_of_virginia_woolf.pdf

[8] Belarussisch: Ноч расстраляных паэтаў (noč rasstralianyh paetaǔ)

Solange die Seidenakazien blühen. Gedanken im Sommer – Literarische Erkundungen (23)

⚠️ Triggerwarnung: In diesem Essay geht es um Suizid, Depression und Sterblichkeit. Bitte lesen Sie nur weiter, wenn Sie sich dafür stabil genug fühlen.

Ein Blick aus dem Fenster auf blühende Seidenakazien, wenige Schritte weiter der kleine Klosterfriedhof – manchmal rücken Leben und Sterben unmerklich nah zusammen. Von Virginia Woolf bis Paul Celan, von Marie Haushofer bis Klaus Mann: Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich das Leben genommen, und gerade in der Lyrik ist diese Verletzlichkeit auffällig. Literatur eröffnet Räume, in denen über dieses Tabu gesprochen werden darf – zart, behutsam, aber ohne Ausweichen. In einer Zeit, in der äußere Erfolge oft mit innerem Glück verwechselt werden, erinnert uns die Literatur daran, dass Sensibilität und Verletzbarkeit Teil des kreativen Schaffens sind – und dass gemeinschaftliche Unterstützung (überlebens-)wichtig bleibt.

*

Ein persönlicher Zugang: Schreiben über den Tod

Ich habe lang überlegt, ob ich diesen Text überhaupt schreiben kann oder soll. Die Idee entstand, als ich im Winter 2025 im Literaturarchiv der Monacensia auf den Namen von Marie Haushofer gestoßen bin, über die ich nichts wusste. Dann sah ich, dass sie sich das Leben genommen hat, weil sie mit 69 Jahren keine Belastung für ihre Geschwister sein wollte.

Jedes Mal, als ich diesen Essay schreiben wollte und tiefer ins Thema ging, wurde ich trauriger, deshalb schob ich ihn immer wieder auf. Der Sommer würde kommen, und dann vielleicht, sagte ich mir. Aber der Sommer kam, und es wurde nicht einfacher. Dann kam der Regen, und der Sommer hörte auf, wie Sommer zu wirken. Im August reiste ich in die Schweiz für ein Literaturstipendium. Die Wohnung befand sich in einem Teil eines ehemaligen Klosters. Mein Arbeitstisch stand am Fenster. Als ich es öffnete, sah ich Seidenakazien. Wie schön, mein Lieblingsbaum, dachte ich. Nur ein paar Tage später, als ich weiter nach unten blickte, bemerkte ich, dass hier der kleine Friedhof lag. Bei der Klostertour erfuhr ich die Geschichte des Ordens und des Gebäudes. Uns wurden die inneren Räume, der Garten und die Kirche gezeigt, und auch das Bethaus. Die Schwestern versammelten sich dort dreimal am Tag zum Gebet, jedes Mal für drei Stunden. Links führt eine kleine Tür direkt zu dem Friedhof, den ich vom Fenster aus sah.

Wenn du so viel Zeit in diesem Raum verbringst und immer diese Tür siehst, wird der Tod sehr präsent und erinnert dich als Teil des Alltagslebens auch an die eigene Sterblichkeit. Ich kann es nicht erklären, aber ich dachte mir, genau jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für dieses Thema gekommen.

Ich spreche mit meiner Freundin Barbara aus Graz, und sie erwähnt, dass sie sich freut, wenn sie mit mir über den Tod sinnieren kann. In ihren Kreisen passiere es nicht oft, denn wenn man ein bestimmtes Alter erreicht habe, möchte man nicht so viel vom Sterben hören. Das erinnere ich mich an eine Bemerkung über eine andere österreichische Stadt, nämlich Wien. Man sagt, dass Wiener*innen ein spezielles Verhältnis zum Tod pflegen. Das kann ich bestätigen.

Anfang dieses Jahres saß ich in Wien beim Mittagessen mit Anne, Barbara und Veronika, drei Mitarbeiterinnen des dortigen Literaturhauses, die ich gerade erst kennengelernt hatte. Plötzlich sprachen wir über den Tod, teilten verschiedene Geschichten. Es fühlte sich normal und leicht an – als ob es gar kein Tabuthema wäre.

Souvenir-Zigarettenpackung. © Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof

Der Tod ist Teil des Lebens, jeder von uns wird einmal die letzte Reise antreten, das wird niemand bestreiten, auch wenn ihnen dieser Gedanke nicht gefällt oder ihnen Angst macht. Aber wenn ein Mensch selbst über den Zeitpunkt, den Ort und die Art seines Ablebens entscheidet, beginnen die Schwierigkeiten.

Sprache, Tabu und literarische Beispiele

Es gibt wohl kaum ein emotional und ethisch stärker belastetes Thema als Selbstmord. Apropos, das Wort. Eine Studie[1] von Kommunikationswissenschaftlern der LMU München und der MedUni Wien zeigt, dass die Begriffe „Suizid“, „Selbstmord“ und „Freitod“ bei Lesenden unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Besonders „Freitod“ wird kritisch gesehen, da er eine freie Entscheidung suggeriert, die Betroffene in suizidalen Krisen oft nicht haben. Der Begriff „Selbstmord“ wird in deutschsprachigen Medien am häufigsten gebraucht, doch „Suizid“ hat mittlerweile nahezu denselben Stellenwert erreicht. Für die Berichterstattung empfehlen Fachleute den vermeintlich neutralen Begriff „Suizid“.

In der Literatur gibt es nicht so viele Beispiele, in denen Suizid das zentrale Thema ist, oder dass eine Hauptfigur Selbstmord begeht. Leo Tolstois Anna Karenina ist wahrscheinlich die berühmteste darunter, was seltsamerweise den Statistiken widerspricht, wonach Männer häufiger Selbstmord begehen als Frauen. Und obwohl auch männliche Figuren Selbstmord begehen, sind die von Frauen in der Weltliteratur bekannter. Neben Anna Karenina sind das vor allem:

· Emma Bovary von Gustave Flaubert,

· Ophelia in Hamlet von William Shakespeare,

· Antigone von Sophokles.

Bedenkt man jedoch, dass es in der Klassik viel weniger weibliche Hauptfiguren gibt als männliche, kann man wohl schlussfolgern, dass Autoren ihre Heldinnen häufiger in den Selbstmord treiben als ihre männlichen Figuren.

In den ersten Untersuchungen zur beruflichen Suizidgefährdung zeigte der französische Soziologe Émile Durkheim, dass im 19. Jahrhundert direkt nach den Soldaten Menschen mit kreativen Berufen folgten: Künstler und Wissenschaftler. Am besten ging es damals den Landwirten – nur 2,5 Suizidfälle pro 100.000 Menschen.[2]

Autor*innen zwischen Ruhm und Abgrund

Unter den Autor*innen haben eine ganze Reihe ihr Leben von eigener Hand beendet. Einige Studien zeigen sogar, dass es eine Rolle spielt, in welchem Genre Autor*innen arbeiten. 2003 veröffentlichte James C. Kaufman die Ergebnisse seiner Recherche „The Cost Of The Muse: Poets Die Young“ in der Zeitschrift Death Studies.[3] Nachdem er die Tode von 1.987 Schriftsteller*innen aus aller Welt aus den vergangenen Jahrhunderten untersucht hatte, stellte Dr. Kaufman fest, dass Lyriker*innen „deutlich jünger“ starben.

Die Motive oder Gründe, aus denen Autor*innen Selbstmord begehen, sind ebenso vielfältig wie ihre Persönlichkeiten. Ruhm und sogar der Nobelpreis sind keine Garantie für ein langes und glückliches Leben (wie manche glauben). Kawabata Yasunari, Literaturnobelpreisträger 1968, starb 1972 an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Zwei Kinder eines anderen Literaturnobelpreisträgers begingen wahrscheinlich Selbstmord: Thomas Manns Söhne Klaus und Michael,[4] ebenso wie dessen Schwestern Carla und Julia.

Der äußere Erfolg, der der Öffentlichkeit und den Kolleg*innen als ausreichende Voraussetzung für ein glückliches Leben erscheint, reicht nicht aus, um die Schöpfer*innen in dieser Welt zu halten. Cesare Pavese war auf dem Höhepunkt seines Ruhmes, als er, unglücklich verliebt in eine Schauspielerin, beschloss, sein Leben zu beenden. Aber wer weiß schon, was der Dichter empfand? Vielleicht war die „Kälte“ der Schauspielerin bloß der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Stimmungsschwankungen sind Teil der Persönlichkeitsstruktur vieler Menschen, auch aus der Kunstszene. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Klaus Mann sich in zwei Briefen einen Tag vor seinem Tod nicht verabschiedete, sondern über das schlechte Wetter und seine Pläne für den Sommer schrieb. Am 20. Mai 1949 teilte er Hermann Kesten mit:

Ich werde wohl noch bis gegen Juni hier in Cannes sein. […] Als nächstes Statiönchen steht Oesterreich auf meinem Programm. […] Ich versuche, mich auf meinen neuen Roman zu konzentrieren; aber dazwischen muss immer wieder Kleinkram erledigt werden.[5]

Im Brief an die Mutter und die Schwester liest man Ähnliches:

Wann wollt ihr in Oesterreich sein? Wo? Vielleicht, dass ich euch dorten treffe – so um den 29. Juni rum. […] Vielleicht fahren wir dorthin [Prag] gemeinsam, Erika – im Automobil, mit Knox?[6]

Ein Abschiedsbrief kann für Angehörige, Freundinnen und Freunde vielleicht ein kleiner Trost sein, auch wenn er keine Akzeptanz garantiert. Virginia Woolfs Abschiedsbrief an ihren Ehemann Leonard wurde in den Zeitungen jener Zeit falsch interpretiert, besonders der Satz:

I feel we can’t go through another of those terrible times.[7]

Es herrschte der Zweite Weltkrieg, und manche verstanden Virginia Woolfs Aussage als Akt der Feigheit. In Wirklichkeit litt sie zeitlebens unter schweren depressiven Phasen und meinte mit „schreckliche Zeiten“ ihre Krankheit und nicht den Krieg. Sie setzte ihrem Leben ein Ende, indem sie sich nahe ihres Wohnortes im Fluss Ouse ertränkte.

Ein anderer Fluss, die Seine, wurde für Paul Celan zum Ort, an dem er sein Leben beendete. Für Marie Haushofer war es die Isar in München. Meine Suche nach einem Hinweis auf ihren Tod in der damaligen Presse blieb erfolglos. Es ist anzunehmen, dass es zu Zeiten der Nazis nicht üblich war, über Selbstmorde zu berichten. Es sei denn, es war für das Regime von Vorteil.

Marie Haushofer / Marie_MrH F 16_o.R. Fotoscan von Literaturarchiv der Monacensia

Um die Personen in ein schlechtes Licht zu rücken und die Spuren eines Verbrechens zu verwischen, stellten die Geheimdienste den Tod mancher Schriftsteller*innen als Selbstmord dar, obwohl es sich in Wirklichkeit um Mord handelte. Die 1930er-Jahre waren für die belarussische Literatur besonders tragisch, denn infolge der stalinistischen Repressionen wurden 97 Prozent der Intellektuellen getötet. Die „Nacht der erschossenen Dichter“[8] war ein Massenmord des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten NKWD an belarussischen Kulturschaffenden, Intellektuellen und Wissenschaftlern in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1937 in Minsk. Die Opfer wurden im Wald von Kurapaty verscharrt.

„Ich sterbe und akzeptiere, dass der physische Tod besser ist als ein unverdienter politischer Tod. Anscheinend ist das das Schicksal der Dichter“, schrieb 1930 Janka Kupala,[9] ein Klassiker der belarussischen Literatur, vor seinem Versuch, sich zu töten. Ein Leben unter ständigen Verhören, falschen Anschuldigungen und dem Druck, Freunde zu denunzieren, kann jede Seele bis ins Unerträgliche belasten. Er stach sich selbst mit einem Messer in den Bauch, wurde aber gerettet. Im Jahr 1942, zwölf Jahre später, stürzte Janka Kupala im Treppenhaus eines Moskauer Hotels zehn Stockwerke in die Tiefe. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt: Offiziell gilt er als Unfall, während einige von einem Suizid ausgehen, dennoch erscheint die Version eines Mordes durch die Geheimdienste am plausibelsten.

In den Traditionen Ostasiens entwickelte sich ein eigenes poetisches Genre: das Todesgedicht. Besonders in Japan war es verbreitet – dort verfassten Dichter*innen, Mönche und auch Samurai und female Samuari am Ende ihres Lebens sogenannte jisei. Diese letzten Verse, oft kurz und von strenger Form, begleiteten den Tod wie einen bewussten, würdevollen Abschied. Selbst Samurai, die den rituellen Selbstmord vollzogen, hinterließen ein solches Gedicht, als letzte Geste von Klarheit und Selbstbeherrschung.

Die erhöhte Verletzlichkeit von Poet*innen

Sakuramochi in einem japanischen Café in Frankfurt. © Volha Hapeyeva

An einem Abend bereitete die japanische Dichterin Misuzu Kaneko Sakuramochi zu, die sie mit ihrer kleinen Tochter verzehrte. Die traditionelle japanische Süßigkeit, eine Art Reiskloß, der mit einem eingesalzenen Kirschblatt umhüllt ist, war ihr letztes gemeinsame Abendessen. Misuzu nahm sich anschließend das Leben. Es war ein Protest gegen die Umstände, in denen sie lebte. Nach einer unglücklichen Ehe, in der ihr Mann ihr das Schreiben verbot und sie mit einer Geschlechtskrankheit ansteckte, die er sich in einem Vergnügungsviertiel zugezogen hatte und die ihr lebenslange körperliche Schmerzen verursachte, ließ sich Kaneko scheiden. Damit verlor sie das Sorgerecht für ihre Tochter, das nach damaligem japanischem Recht automatisch und uneingeschränkt dem Vater zugesprochen wurde.

Nicht nur in Japan hatten Frauen kaum Chancen oder Rechte, ihr Leben so zu gestalten, wie sie wollten: Auch in Deutschland zwang ihre prekäre und unsichere gesellschaftliche Stellung viele Frauen, einen Ausweg in der Ehe zu suchen – oftmals mit nicht gerade vorbildlichen Vertretern des männlichen Geschlechts.

Lena Christ, bayerische Schriftstellerin des frühen 20. Jahrhunderts, heiratete einen gewalttätigen Alkoholiker, um ihrer grausamen Mutter zu entkommen. Glücklicherweise konnte sie ihn verlassen, hatte aber drei Kinder zu versorgen. Ohne Ausbildung und emotionale Unterstützung durch ihre Angehörigen gelang es ihr dennoch, Schriftstellerin zu werden. Aber trotz des relativen Erfolgs ihrer Bücher und sogar der Auszeichnung mit dem König-Ludwigs-Kreuz lebte sie in Armut und beging ein Verbrechen – sie fälschte die Signaturen von Gemälden. Die bevorstehende Anklage und der drohende Prozess waren letztlich der Auslöser: 1920 nahm sich Lena Christ das Leben. In der Ausstellung „Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann“ in der Monacensia liegt in einer Vitrine neben ihrem Foto ihr Abschiedsbrief.

Abschiedsbrief von Lena Christ. © Volha Hapeyeva

Man kann den Dichter*innen vorwerfen, dass sie keine dicke Haut haben, die ihnen hilft zu überleben. Doch gerade deren Fehlen ermöglicht es ihnen, Dinge zu fühlen und zu beschreiben, die anderen Menschen unzugänglich bleiben.

Kinderzimmer und Klosterzelle sind so klein, dass man den Wunsch entwickelt, mehr Zeit in gemeinsamen Zimmern zu verbringen, sagte der Klostertour-Führer. Ich bin nicht sicher, ob alle so denken. Manche lieben große Räume mit vielen Menschen darin nicht sonderlich – besonders introvertierte oder hochsensible Menschen. Dazu ist es eine Besonderheit kreativer Berufe, dass Künstler*innen viel Zeit alleine verbringen, tief in eigenen Gedanken versunken, die nicht immer hell oder optimistisch sind. Ich selbst bin auch eine große Individualistin, kenne aber die Kraft und Wichtigkeit der Gemeinschaft. Ohne die Unterstützung meiner Freund*innen wäre es ein ganz anderes, viel düsteres Leben.

Wenn Sie selbst an Suizid denken, suchen Sie bitte sofort Hilfe. In Deutschland erreichen Sie rund um die Uhr und kostenlos die Telefonseelsorge unter 📞 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (![]() www.telefonseelsorge.de)

www.telefonseelsorge.de)

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

[2] É. Durkheim, Le Suicide. Étude de sociologie, 1897, Paris, p. 286.

[4] Klaus Mann starb 1949 an einer Überdosis Schlaftabletten, Michael Mann 1977 an einer Mischung aus Alkohol und Barbituraten. Ob Michael Mann die tödliche Dosis absichtlich oder versehentlich eingenommen hat, ist bis heute ungeklärt.

[7] ![]() www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8E400FB1AB0EEA2C2A61946475CB7FA3/S1355514600006817a.pdf/dearest_i_feel_certain_i_am_going_mad_again_the_suicide_note_of_virginia_woolf.pdf

www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8E400FB1AB0EEA2C2A61946475CB7FA3/S1355514600006817a.pdf/dearest_i_feel_certain_i_am_going_mad_again_the_suicide_note_of_virginia_woolf.pdf

[8] Belarussisch: Ноч расстраляных паэтаў (noč rasstralianyh paetaǔ)