Eindrücke vom Auftakt zum 45. Erlanger Poet*innenfest 2025

Im August 2025 fand das 45. Erlanger Poet*innenfest statt. Von Freitag bis Sonntag fanden wie üblich im Schlossgarten, aber auch im Markgrafentheater, in einem Altersheim, in den Lamm-Lichtspielen und an anderen Orten zahlreiche Veranstaltungen mit Autorinnen und Autoren, zu Literatur und Politik statt. Einen Eindruck vom Auftakttag, dem 29. August 2025, vermittelt das Literaturportal Bayern.

*

Vom Bahnhof strömen Touristen in die angrenzende Altstadt. Nach einigen Metern merkt man jedoch: Es sind Sommerferien in Bayern. Die Straßen sind leerer als gewöhnlich, und das Leben der Daheimgebliebenen folgt einem langsameren Takt. Spätsommerliche Trägheit erfüllt die Straßen. Die leicht schwüle Luft unterstreicht noch den Aufruf zum Sparen der körper- und geisteigenen Energie. Gänzlich ohne Aufwand geht es doch nicht. Erlangen zählt zu den Städten, von denen man leicht glaubt, man habe nach einer Stunde dort alles gesehen, und dann überrascht feststellt, dass es mindestens zwei braucht.

Anders beim Poet*innenfest. Es findet an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt, und jeder davon lohnt sich. Die erste Lesung des ersten Tages veranstaltet die Diakonie am Ohmplatz; der liegt gut zwanzig Minuten vom Zentrum entfernt. Ein paar Luftballons schmücken den Aufsteller am Eingang mit der Ankündigung einer Lesung von Steven Uhly. Der Schriftsteller stellt seinen neuen Roman Death Valley im Hof des Seniorenheims vor. Der Ort und seine Bewohner wirken entspannt, Rollstühle und Rollatoren sammeln sich auf der sonnigen Freifläche. Manche Seniorin, mancher Senior hat auch noch einen flotten Schritt.

Nach einer kurzen Einführung liest Uhly, der über sich als Person nicht viele Worte verlieren will, eine knappe halbe Stunde aus seinem Roman. Man kann nicht sagen, dass er sich bemühen würde, besonders langsam oder laut vorzutragen. Es gibt deshalb keine Klagen. Death Valley ist eine Road-Novel, die den Leser mit durch die USA in Zeiten von Donald Trump nimmt. Im Ton weht von weit her, gewissermaßen von Südkalifornien nach Las Vegas, ein wenig Raymond Chandler mit. Der Text setzt mit einer Schilderung Westdeutschlands in den frühen 1980er-Jahren ein. Der schönste Satz der gesamten Lesung fällt in diesem Zusammenhang. Darin nennt Uhlys Erzähler (namens Uhly) Deutschland „ein Gefängnis aus eisernen Erinnerungen“.

Vielleicht ist es der Namensgleichheit von Erzähler und Autor geschuldet, dass die wenigen Fragen im Anschluss an die Lesung vor allem dem Verhältnis von Autobiografie und Fiktion in dem Roman gelten. Es sei immer eine Mischung aus beidem, führt der Schriftsteller aus, egal wie der Protagonist oder Erzähler heiße. Mit einer Flasche Wein und einem Blumenstrauß für den Gast auf der Bühne geht die Lesung nach 40 Minuten zu Ende.

„Kompliz*innen“

Inzwischen ist etwas Wind aufgekommen, die Schwüle gewichen. Der Nachmittag fühlt sich nun sommerlich leicht, aber immer noch sehr ruhig an. Zurück in der Innenstadt – vorbei an den noch unbespielten Außenbühnen im Schlossgarten – geht es zum Markgrafentheater. In einem Nebenraum des Hauses finden Werkstattgespräche mit jungen Autor*innen statt. Der Genderstern muss an dieser Stelle sein, denn hier ist Queerness ein Thema. „Kompliz*innen“ nennt sich entsprechend das Format. Es handelt sich dabei um Werkstattgespräche, in denen etablierte Autorinnen – Shida Bazyar, Nava Ebrahimi und Mithu Sanyal – zwei junge Kolleginnen und einen jungen Kollegen vorstellen.

Bazyar bereitet die Bühne für die Hörspiel- und kommende Romanautorin Tia Morgen vor. Diese schreibt, gefördert vom Literarischen Kolloquium Berlin, an einem Text im Sex-Arbeiterinnen-Milieu. Morgen liest eine Szene, in der ihre Protagonistin sich im Bad aufhält, offenbar nachdem sie körperliche Gewalt erfahren hat. Es handelt sich um einen Bewusstseinstext; wir erfahren recht detailliert, wie die Hauptfigur sich fühlt, und nehmen durch ihre Augen auch die Umgebung detailliert wahr. Der Arbeitstitel des Manuskripts lautet: „Was wir lieber für uns behalten.“

Nach der fünfzehnminütigen Lesung folgt ein ebenso langes Gespräch der erfahrenen mit der unerfahrenen Autorin. Morgen berichtet von ihrer harten Arbeit am Text, den vielen Versionen, die sie bereits verworfen hat, und ihrer Freude darüber, dass Bazyar von der Hauptfigur beeindruckt sei. Das Sujet, sowohl die Sex-Arbeit als auch die Gewalterfahrung einer Frau durch eine andere Frau, sei in der Belletristik der Gegenwart selten, die Szene-Community warte auf solche Stoffe. Schließlich erzählt Morgen noch, dass sie an einer Mini-(Streaming-)Serie arbeite, ein „queeres, dystopisches Abenteuer“. Allerdings sei es derzeit schwierig, politische Stoffe unterzubringen.

Für den gut gefüllten Saal, in dem einige Gäste stehen müssen, folgen zwei weitere Gespräche mit dem Open-mike-Finalisten Mario Schemmerl sowie der Kölner Autorin Maryam Aras, die eben den Essay Dinosaurierkind veröffentlich hat.

Eine bestimmte Ordnung

Ein weiteres frisches, und an diesem Tag das interessanteste Format, benötigt das Kino als Bühne. In den Lamm-Lichtspielen zeigt Kurator Dean Ruddock erstmalig beim Erlanger Poet*innenfest ein Poesiefilm-Programm. Es handelt sich um kurze Filme, die sich auf literarische Texte beziehen – sie bebildern, auf sie reagieren, sie konterkarieren. In dem ein wenig an den ICE-Typ mit den in einem warmen Grauton gehaltenen Sitzbezügen erinnernden Saal findet sich das zahlenmäßig geringste, aber heterogenste und vielleicht interessanteste Publikum des Tages.

Und auf einmal ist es da: dieses Gefühl, dass Worte eine Kraft haben, dass Literatur lebendig ist. Es liegt nicht daran, dass die Texte unbedingt audiovisuell aufgepeppt werden müssten. Vielmehr verbinden sich die drei Elemente, jedes bringt seine eigene Kraft ein, eines entfesselt das andere. Die Bildgestaltung ist viel freier als (gewöhnlich) bei erzählenden Filmen, der Sound leistet mehr als eine emotionale Führung des Betrachters. Der Text entfaltet sich, anstatt medial „versoßt“ zu werden.

Ruddock betont bei seiner Einführung, dass Kunst heute nicht mehr „nur“ Kunst sein dürfe. Vielmehr müsse sie politisch sein, um noch Relevanz zu entfalten. Dementsprechend befasst sich die Auswahl seiner Poesiefilme mehrfach mit migrantischen Menschen in Deutschland, aber auch geflüchteten Jesiden in einem nordirakischen Lager oder dem multilingualen Sprachgedanken der asiatischen Diaspora. Sprachgedanken? „A certain world order requires a certain word order“, lautet ein Zitat aus diesem Film – eine bestimmte Weltordnung erfordert eine bestimmte Wortordnung.

Ein anderer Film bebildert die Verteidigungsrede, welche eine belarussische Theatermacherin vor Gericht in Gedichtform hielt. Diese Unmittelbarkeit in der Vermittlung fegt jede Ferienträgheit weg.

Das Erlanger Poet*innenfest beweist, dass es auch nach 45 Jahren keinen Zwang zur Verkrustung gibt. Hier findet sich Mut zu Neuem und Aktuellen und in der Auswahl der Beitragenden eine anregende Lebendigkeit von Literatur.

Eindrücke vom Auftakt zum 45. Erlanger Poet*innenfest 2025

Im August 2025 fand das 45. Erlanger Poet*innenfest statt. Von Freitag bis Sonntag fanden wie üblich im Schlossgarten, aber auch im Markgrafentheater, in einem Altersheim, in den Lamm-Lichtspielen und an anderen Orten zahlreiche Veranstaltungen mit Autorinnen und Autoren, zu Literatur und Politik statt. Einen Eindruck vom Auftakttag, dem 29. August 2025, vermittelt das Literaturportal Bayern.

*

Vom Bahnhof strömen Touristen in die angrenzende Altstadt. Nach einigen Metern merkt man jedoch: Es sind Sommerferien in Bayern. Die Straßen sind leerer als gewöhnlich, und das Leben der Daheimgebliebenen folgt einem langsameren Takt. Spätsommerliche Trägheit erfüllt die Straßen. Die leicht schwüle Luft unterstreicht noch den Aufruf zum Sparen der körper- und geisteigenen Energie. Gänzlich ohne Aufwand geht es doch nicht. Erlangen zählt zu den Städten, von denen man leicht glaubt, man habe nach einer Stunde dort alles gesehen, und dann überrascht feststellt, dass es mindestens zwei braucht.

Anders beim Poet*innenfest. Es findet an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt, und jeder davon lohnt sich. Die erste Lesung des ersten Tages veranstaltet die Diakonie am Ohmplatz; der liegt gut zwanzig Minuten vom Zentrum entfernt. Ein paar Luftballons schmücken den Aufsteller am Eingang mit der Ankündigung einer Lesung von Steven Uhly. Der Schriftsteller stellt seinen neuen Roman Death Valley im Hof des Seniorenheims vor. Der Ort und seine Bewohner wirken entspannt, Rollstühle und Rollatoren sammeln sich auf der sonnigen Freifläche. Manche Seniorin, mancher Senior hat auch noch einen flotten Schritt.

Nach einer kurzen Einführung liest Uhly, der über sich als Person nicht viele Worte verlieren will, eine knappe halbe Stunde aus seinem Roman. Man kann nicht sagen, dass er sich bemühen würde, besonders langsam oder laut vorzutragen. Es gibt deshalb keine Klagen. Death Valley ist eine Road-Novel, die den Leser mit durch die USA in Zeiten von Donald Trump nimmt. Im Ton weht von weit her, gewissermaßen von Südkalifornien nach Las Vegas, ein wenig Raymond Chandler mit. Der Text setzt mit einer Schilderung Westdeutschlands in den frühen 1980er-Jahren ein. Der schönste Satz der gesamten Lesung fällt in diesem Zusammenhang. Darin nennt Uhlys Erzähler (namens Uhly) Deutschland „ein Gefängnis aus eisernen Erinnerungen“.

Vielleicht ist es der Namensgleichheit von Erzähler und Autor geschuldet, dass die wenigen Fragen im Anschluss an die Lesung vor allem dem Verhältnis von Autobiografie und Fiktion in dem Roman gelten. Es sei immer eine Mischung aus beidem, führt der Schriftsteller aus, egal wie der Protagonist oder Erzähler heiße. Mit einer Flasche Wein und einem Blumenstrauß für den Gast auf der Bühne geht die Lesung nach 40 Minuten zu Ende.

„Kompliz*innen“

Inzwischen ist etwas Wind aufgekommen, die Schwüle gewichen. Der Nachmittag fühlt sich nun sommerlich leicht, aber immer noch sehr ruhig an. Zurück in der Innenstadt – vorbei an den noch unbespielten Außenbühnen im Schlossgarten – geht es zum Markgrafentheater. In einem Nebenraum des Hauses finden Werkstattgespräche mit jungen Autor*innen statt. Der Genderstern muss an dieser Stelle sein, denn hier ist Queerness ein Thema. „Kompliz*innen“ nennt sich entsprechend das Format. Es handelt sich dabei um Werkstattgespräche, in denen etablierte Autorinnen – Shida Bazyar, Nava Ebrahimi und Mithu Sanyal – zwei junge Kolleginnen und einen jungen Kollegen vorstellen.

Bazyar bereitet die Bühne für die Hörspiel- und kommende Romanautorin Tia Morgen vor. Diese schreibt, gefördert vom Literarischen Kolloquium Berlin, an einem Text im Sex-Arbeiterinnen-Milieu. Morgen liest eine Szene, in der ihre Protagonistin sich im Bad aufhält, offenbar nachdem sie körperliche Gewalt erfahren hat. Es handelt sich um einen Bewusstseinstext; wir erfahren recht detailliert, wie die Hauptfigur sich fühlt, und nehmen durch ihre Augen auch die Umgebung detailliert wahr. Der Arbeitstitel des Manuskripts lautet: „Was wir lieber für uns behalten.“

Nach der fünfzehnminütigen Lesung folgt ein ebenso langes Gespräch der erfahrenen mit der unerfahrenen Autorin. Morgen berichtet von ihrer harten Arbeit am Text, den vielen Versionen, die sie bereits verworfen hat, und ihrer Freude darüber, dass Bazyar von der Hauptfigur beeindruckt sei. Das Sujet, sowohl die Sex-Arbeit als auch die Gewalterfahrung einer Frau durch eine andere Frau, sei in der Belletristik der Gegenwart selten, die Szene-Community warte auf solche Stoffe. Schließlich erzählt Morgen noch, dass sie an einer Mini-(Streaming-)Serie arbeite, ein „queeres, dystopisches Abenteuer“. Allerdings sei es derzeit schwierig, politische Stoffe unterzubringen.

Für den gut gefüllten Saal, in dem einige Gäste stehen müssen, folgen zwei weitere Gespräche mit dem Open-mike-Finalisten Mario Schemmerl sowie der Kölner Autorin Maryam Aras, die eben den Essay Dinosaurierkind veröffentlich hat.

Eine bestimmte Ordnung

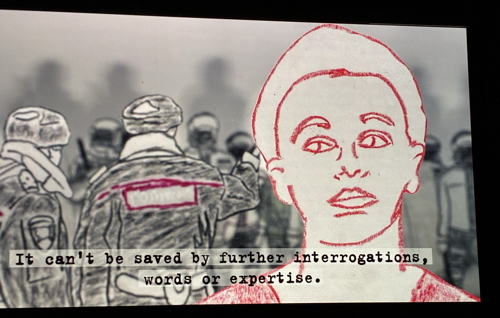

Ein weiteres frisches, und an diesem Tag das interessanteste Format, benötigt das Kino als Bühne. In den Lamm-Lichtspielen zeigt Kurator Dean Ruddock erstmalig beim Erlanger Poet*innenfest ein Poesiefilm-Programm. Es handelt sich um kurze Filme, die sich auf literarische Texte beziehen – sie bebildern, auf sie reagieren, sie konterkarieren. In dem ein wenig an den ICE-Typ mit den in einem warmen Grauton gehaltenen Sitzbezügen erinnernden Saal findet sich das zahlenmäßig geringste, aber heterogenste und vielleicht interessanteste Publikum des Tages.

Und auf einmal ist es da: dieses Gefühl, dass Worte eine Kraft haben, dass Literatur lebendig ist. Es liegt nicht daran, dass die Texte unbedingt audiovisuell aufgepeppt werden müssten. Vielmehr verbinden sich die drei Elemente, jedes bringt seine eigene Kraft ein, eines entfesselt das andere. Die Bildgestaltung ist viel freier als (gewöhnlich) bei erzählenden Filmen, der Sound leistet mehr als eine emotionale Führung des Betrachters. Der Text entfaltet sich, anstatt medial „versoßt“ zu werden.

Ruddock betont bei seiner Einführung, dass Kunst heute nicht mehr „nur“ Kunst sein dürfe. Vielmehr müsse sie politisch sein, um noch Relevanz zu entfalten. Dementsprechend befasst sich die Auswahl seiner Poesiefilme mehrfach mit migrantischen Menschen in Deutschland, aber auch geflüchteten Jesiden in einem nordirakischen Lager oder dem multilingualen Sprachgedanken der asiatischen Diaspora. Sprachgedanken? „A certain world order requires a certain word order“, lautet ein Zitat aus diesem Film – eine bestimmte Weltordnung erfordert eine bestimmte Wortordnung.

Ein anderer Film bebildert die Verteidigungsrede, welche eine belarussische Theatermacherin vor Gericht in Gedichtform hielt. Diese Unmittelbarkeit in der Vermittlung fegt jede Ferienträgheit weg.

Das Erlanger Poet*innenfest beweist, dass es auch nach 45 Jahren keinen Zwang zur Verkrustung gibt. Hier findet sich Mut zu Neuem und Aktuellen und in der Auswahl der Beitragenden eine anregende Lebendigkeit von Literatur.