Thomas Manns Lieblingskartoffelschäler: Essen und Literatur – Literarische Erkundungen (22)

Madeleines, Maronen, Muschelragout: Literatur erzählt Geschichten, auch über das Essen – aber selten darüber, wer es zubereitet. Mit sprachlicher Präzision und leiser Ironie schreibt Volha Hapeyeva über das komplizierte Verhältnis zum Essen, über Kindheitserfahrungen in Belarus, über gesellschaftliche Erwartungen an den weiblichen Körper – und über literarische Vorbilder von Proust, Hemingway und Thomas Mann bis zu Hedwig Dohm und Sylvia Plath. Was bedeutet es, wenn das Schreiben männlicher Genies auf der Arbeit anderer beruht – unbeachtet und unbezahlt? Immer wieder wird sichtbar, wie stark kulturelle Bedeutungen von Nahrung mit Fragen der Macht, der Klasse und des Geschlechts verwoben sind.

Ein Essay, der das Alltägliche ernst nimmt, das Politische im Privaten aufspürt und das Kochen nicht als Nebensache, sondern als Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse begreift.

*

Essen, Erinnerung und Literatur – von Proust, Hemingway und Thomas Mann bis heute

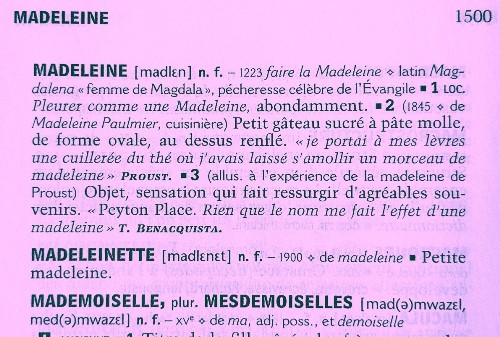

Der wohl berühmteste Verweis auf Lebensmittel in der Literatur ist ein Gebäck: die Madeleine aus Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Im Französischen ist sie sogar zu einer Metapher geworden: Der Ausdruck „la madeleine de Proust“ hat Eingang in den französischen Wortschatz gefunden und bezeichnet einen Gegenstand, Geruch, Geschmack usw., der eine Reihe von alten Erinnerungen hervorruft.

Seite aus dem Wörterbuch Le Petit Robert de la Langue Française, 2017. Foto © Volha Hapeyeva

Für mich war das schöne Wort „Madeleine“ nur ein Wunschbild. Es gab bei uns nichts mit diesem Namen, und nach Prousts exquisiten Liebeserklärungen an dieses Gebäck erschienen mir Madeleines wie etwas Fantastisches. Zum ersten Mal probiert habe ich eine mit 35 Jahren und war ein bisschen enttäuscht – eigentlich war es nur ein Biskuitkuchen, den ich schon seit Langem kannte und nicht sonderlich schätzte. Vielleicht ist es manchmal besser, wenn ein Wunschbild ein Wunschbild bleibt? Es erinnert uns aber einmal mehr an die Macht des literarischen Wortes.

Einem Klassiker der amerikanischen Literatur verdanke ich meine frühe Liebe zu Kastanien: Ernest Hemingway schrieb über sie in Paris – Ein Fest fürs Leben. Seitdem habe ich von Kastanien geträumt, so köstlich schienen sie mir. Und anders als Madeleines wurden Maronen zu meinen Favoriten, als ich sie in Berlin zum ersten Mal probierte, und ich bin deren Geschmack bis heute treu geblieben.

Ich habe mich nie sonderlich fürs Kochen interessiert, aber seit einiger Zeit koche ich mit großer Freude für mich selbst, weil es darum geht, mich um mich zu kümmern, mir Zeit zu nehmen und zu entschleunigen. Wegen meines schlechten Appetits habe ich als Kind sehr gelitten. Es gibt ein Sprichwort auf Belarussisch, das besagt: „Wer schlecht isst, arbeitet auch schlecht.“ Ich stimme dem absolut nicht zu, denn ich habe viel im Gemüsegarten meiner Großeltern gearbeitet, den ganzen Tag habe ich Beete gejätet, Tomaten gegossen und gebunden. Nur abends durfte ich mit dem Fahrrad zum Fluss fahren und hatte meine Ruhe. Das Problem war, dass ich nicht alles essen konnte, zum Beispiel fettes Fleisch oder Schmalz. Dieses Thema beschäftigte mich so sehr, dass ich ein Buch schrieb[1], in dem ich vom Ernährungsterrorismus der Erwachsenen und von meinen eigenen kulinarischen Abenteuern erzählte. Denn wie Roland Barthes bemerkte:

For what is food? It is not only a collection of products that can be used for statistical or nutritional studies. It is also, and at the same time, a system of communication, a body of images, a protocol of usages, situations, and behavior.[2]

Thomas Mann und das Essen

Auch die berühmteste literarische Familie Deutschlands blieb von Ernährungsfragen nicht verschont. In der Korrespondenz Thomas Manns werden hier und da verschiedene Aspekte des Essens oder der Ernährung erwähnt. 1903 warnte Thomas Mann in einem Brief den österreichischen Dichter Richard von Schaukal vor schwarzem Kaffee und dergleichen:

„Dem Künstler ist einige hygienische Disziplin weit nöthiger, als den einfach Lebenden.“[3]

Im April 1909 schrieb Thomas Mann an seinen Bruder: „Ich muß es zur Erholung ein bischen gut haben, auch was das Essen betrifft.“[4]

Der Autor hatte seit seiner Kindheit die Gelegenheit, das Essverhalten seiner Familie zu beobachten und zu erleben:

Es gab in der Tat vier Essen, nämlich das Frühstück, das zweite Frühstück, ein kräftiges Mittagessen nachmittags gegen 4 Uhr und ein spätes Abendessen. Als Schüler hatte er sogar sechs Mahlzeiten: Er erhielt außerdem Butterbrote für die Schule und ein früheres Kinder-Abendessen, wobei er aber an dem späteren gemeinsamen Familienmahl am Abend auch teilnahm.[5]

„Crevetten aus Kreta tanzen auf dem Teller“, Zeichnung, Volha Hapeyeva

Die ausführlichen Speiseszenen in Buddenbrooks (1901) lassen den Autor wie einen Feinschmecker wirken. All diese Muschelragouts, Juliennesuppen, der Maraschino‑Pudding und das Pumpernickel mit Roquefort. Man könnte fast meinen, der Schriftsteller sei selbst ein guter Koch gewesen, was nicht der Fall war. Für seinen Roman bediente sich Thomas Mann am Kochbuch der Familie. Es ist bekannt, dass ihm seine Mutter Julia Mann unter anderem ein Rezept für Karpfen in Rotwein schickte, das sie einem ererbten Rezeptbuch entnahm. Diese Sammlung kulinarischer Köstlichkeiten wurde von den Köchinnen im Hause Mann seit 1780 verfasst. Ein Name ist erhalten geblieben: Marie Stück, weitere Verfasserinnen sind unbekannt.

Unsichtbare Arbeit: Wer kochte für Genies?

Nun ist ein guter Zeitpunkt, um zum Anfang zurückzukehren: Wer kochte für Thomas Mann? Höchstwahrscheinlich ging er nicht in den Laden oder auf den Markt, um Lebensmittel einzukaufen, er schnitt keine Zwiebeln für seine Lieblingssuppe und putzte keine Pfannen und Töpfe, nachdem alles verspeist war. Thomas Mann hatte keinen Lieblingskartoffelschäler, weil er selbst keine Kartoffeln zubereitete. Und hier stellt sich die Frage: Wer kochte für Thomas Mann? Die Frage ähnelt dem englischen Titel des Buches der schwedischen Autorin Katrine Marçal: Who Cooked Adam Smith’s Dinner?

Conrad Metz. Porträt von Margaret Douglas von Strathendry, Mutter von Adam Smith. Exponat der Kirkcaldy Art Gallery.

Ich erlaube mir eine kleine übersetzerische Abschweifung zum Titel des besagten Buches. Im schwedischen Original lautet er „Det enda könet. Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin“ und bedeutet „Das einzige Geschlecht. Warum du dich vom ökonomischen Mann verführen lässt und wie das dein Leben und die Weltwirtschaft zerstört“.

Der Bezug zu Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht (auf Schwedisch „Det andra könet“) ist offensichtlich. Dieser Titel unterstreicht den Gedanken, dass die Wirtschaftswissenschaften oft nur eine einzige Perspektive berücksichtigen – nämlich die des männlichen, ökonomischen Menschen. Die englische Variante des Titels ist ironisch und provokativ. Sie trifft aber den Punkt sehr genau und ist an ein breiteres Publikum gerichtet, ohne sexistische Klischees. Der deutsche Titel „Machonomics: Die Ökonomie und die Frauen“ scheint mir am wenigstens gelungen, weil er zu unseriös klingt. Das Buch hat nicht mit Machos zu tun, sondern mit Patriarchat und dessen Strukturen in der Wirtschaft, zudem stigmatisiert der zweite Teil Frauen. Stellen Sie sich den Titel „Ökonomie und Männer“ vor und Sie werden verstehen, was ich meine.

Zurück zur Frage. Im Fall von Adam Smith, dem Begründer der klassischen Nationalökonomie, war es seine Mutter Margaret Douglas, die das ganze Leben bei ihrem Sohn wohnte, sich um ihn kümmerte und kochte. In dieser langen Zeit machte sich Adam Smith nicht die Mühe, darüber nachzudenken, wie das Leben seiner Mutter genau verlief. Das zeigt, wie weit Mutter und Sohn trotz räumlicher Nähe in ihrem Alltag voneinander entfernt waren. Wenn er weder wusste, was nebenan in der Küche vor sich ging, noch sich dafür interessierte, dann existierte diese Welt für ihn nicht. All das wäre in Ordnung gewesen – doch Smiths Ansichten wurden in die Wirtschaftstheorie übertragen, die die unbezahlte Arbeit der Frauen von Anfang an außer Acht ließ und ausschloss.

Kochen, Macht und Geschlecht

Im Fall von Thomas Mann war es das Personal und später gelegentlich auch seine Frau, die sich um seine alltäglichen Bedürfnisse kümmerten. Beim Durchblättern des Buches Thomas Mann House stoße ich auf ein Foto, das Katia Mann in einem Topf rührend am Herd in der Küche des amerikanischen Hauses im San Remo Drive zeigt. Aber das war eher die Ausnahme.

Links: Katia Mann in der Küche des Hauses, ca. 1948. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Thomas-Mann-Archiv / Fotograf: Unbekannt / TMA_1098. Rechts: Porträt von Hedwig Dohm, Großmutter von Katia Mann. Hofatelier Elvira, München. In: Die Frau, 7.1899, Nr. 3, S. 131.

Katia Mann stammte aus dem großbürgerlichen, gebildeten Pringsheim-Haus in München, wo Hausangestellte selbstverständlich waren. Sie war nicht daran gewöhnt, selbst zu kochen. Es gab Hausangestellte oder Köchinnen, die sich um das Essen kümmerten. 1901 legte Katia Mann als erste Frau in München das Abitur ab – damals war Mädchen der Zugang zum Gymnasium und die staatliche Prüfung normalerweise verwehrt. Im Anschluss wurde ihr (als Ausnahme und auf Antrag) ermöglicht, an der Universität München Vorlesungen zu besuchen, vor allem in Mathematik und Philosophie. Als Katia einen Heiratsantrag von Thomas Mann erhielt, hatte sie einige Widerstände:

Ich war zwanzig und fühlte mich sehr wohl und lustig in meiner Haut, auch mit dem Studium, mit den Brüdern, dem Tennisklub und mit allem, war sehr zufrieden und wußte eigentlich gar nicht, warum ich nun schon so schnell weg sollte.[6]

Wer weiß, wie das Schicksal von Katia verlaufen wäre, wenn sie nicht so früh geheiratet hätte. Vielleicht wäre sie Mathematikerin oder Philosophin geworden. Nur wenige konnten zu dieser Zeit sagen: „Der erste Schriftsteller, den ich gekannt habe, war meine Großmutter.“ – Katia über ihre Großmutter Hedwig Dohm aber schon.

Sie war später eigentlich eine richtige Märchenfigur. Sie war sehr klein und wurde immer kleiner. […] Wir fuhren zusammen nach Meran, mein Mann und ich und Urmiemchen. So nannten wir sie, weil meine Kinder sie Urmiemchen nannten.[7]

Das sogenannte Urmiemchen war eine leidenschaftliche Feministin und kämpfte für die Frauenrechte. Sie scheute sich nicht, berühmte und angesehene Männer wie Schopenhauer und Napoleon in ihren Texten zu kritisieren. Obwohl Hedwig Dohm selbst nicht gezwungen war, ihre eigene Wäsche zu waschen, zu kochen und zu putzen wie andere ihres Geschlechts, die nicht die finanziellen Mittel hatten, um Hausangestellte zu beschäftigen, sah und verstand sie im Gegensatz zu Adam Smith die Notlage der Frauen.

„Was ist denn das: ein wahres Weib? Muß ich, um ein wahres Weib zu sein, bügeln, nähen, kochen und kleine Kinder waschen?“, fragte Hedwig Dohm 1903.[8]

In den 1950ern versuchte eine andere Dichterin, eine „Musterfrau“ zu werden. Sylvia Plath backte und kochte regelmäßig und erwähnte bestimmte Rezepte in ihren Briefen. In ihren Tagebüchern kritisiert sie sich manchmal selbst hart, wenn sie das Gefühl hat, diesem Standard nicht gerecht zu werden. Ihre Selbstkritik rührt wahrscheinlich von tieferen Problemen mit Perfektionismus und Identität. Ganz früh hat sie geahnt, dass es für sie im Leben nicht einfach sein wird, worüber sie im Tagebuch geschrieben hat:

Being born a woman is my awful tragedy. My consuming desire to mingle with road crews, sailors and soldiers, bar room regulars – to be a part of scene, anonomous, listening, recording – all is spoiled by the fact that I am a girl, a female always in danger of assault and battery. My consuming interest in men and their lives is often misconstrued as a desire to seduce them, or as an invitation to intimacy. Yet, God, I want to talk to everybody I can as deeply as I can. I want to be able to sleep in an open field, to travel west, to walk freely at night.

Und ich würde ergänzen: nicht endlos für einen Mann zu putzen und kochen.

Ich hoffe, dass Sylvia Plath keinen Lieblingskartoffelschäler hatte. Ich wünschte, sie hätte mehr Zeit und Möglichkeit gehabt, Gedichte zu schreiben, wie es für Thomas Mann der Fall war – statt zu kochen und für die Kinder zu sorgen.

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

[1] Das Buch wurde auf Belarusisch 2016 veröffentlicht und bestand aus 31 kurzen Geschichten, in denen Gabeln, Äpfel und Dumplings und andere Lebensmittel und Utensilien zu Helden und Heldinnen werden.

[2] Roland Barthes: Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption. In: Food and Culture: a Reader, ed. by C. Counihan, P. Van Esterik. – New York: Routledge, 2008, pp. 28-35 (p. 29). „Denn was ist Nahrung? Es ist nicht nur eine Sammlung von Produkten, die für statistische oder ernährungswissenschaftliche Studien verwendet werden können. Es ist auch und gleichzeitig ein System der Kommunikation, ein Körper von Bildern, ein Protokoll von Verwendungen, Situationen und Verhaltensweisen.“ (Übers. von V. H.)

[3] Thomas Mann an Richard Schaukal, 18.9.1903, Thomas Mann Briefe, ![]() briefe.tma.ethz.ch/14828 (Letzter Abruf von diesem sowie der folgenden Links: 26.5.2025.)

briefe.tma.ethz.ch/14828 (Letzter Abruf von diesem sowie der folgenden Links: 26.5.2025.)

[4] Thomas Mann an Heinrich Mann, 17.4.1909, Thomas Mann Briefe, ![]() briefe.tma.ethz.ch/14741

briefe.tma.ethz.ch/14741

[5] Thomas Mann an L. A. Chase, Northern State Teachers College Department of History, Marquette, MI 26.6.1941, Thomas Mann Briefe, Zusammenfassung ![]() briefe.tma.ethz.ch/7021

briefe.tma.ethz.ch/7021

[6] Katia Mann: Meine ungeschriebenen Memoiren, FISCHER E-Books, ![]() www.fischerverlage.de/buch/katia-mann-meine-ungeschriebenen-memoiren-9783104002194

www.fischerverlage.de/buch/katia-mann-meine-ungeschriebenen-memoiren-9783104002194

[7] Ebd.

[8] Hedwig Dohm: „Sind Mutterschaft und Hausfrauentum vereinbar mit Berufstätigkeit?“ In: Dies.: Die Mütter. Beitrag zur Erziehungsfrage. Berlin: S. Fischer, 1903. S. 72.

[9] Sylvia Plath: The Unabridged Journals of Sylvia Plath. 1950-1962 (ed. by Karen V. Kukil), New York: Anchor Books, 2000), p. 85. „Als Frau geboren zu sein, ist meine schreckliche Tragödie. Mein brennendes Verlangen, mich unter Tourneecrew, Seeleute und Soldaten, Stammgäste in Bars zu mischen – Teil der Szene zu sein, anonym, zuhörend, aufzeichnend –, wird durch die Tatsache zunichtegemacht, dass ich ein Mädchen bin, eine Frau, die ständig der Gefahr von Übergriffen und Gewalt ausgesetzt ist. Mein brennendes Interesse an Männern und ihrem Leben wird oft als Wunsch missverstanden, sie zu verführen, oder als Einladung zur Intimität. Doch Gott, ich möchte mit jedem, mit dem ich sprechen kann, so tiefgründig wie möglich sprechen. Ich möchte auf einem offenen Feld schlafen können, nach Westen reisen, nachts frei spazieren gehen können.“ (Übers. von V. H.)

Thomas Manns Lieblingskartoffelschäler: Essen und Literatur – Literarische Erkundungen (22)

Madeleines, Maronen, Muschelragout: Literatur erzählt Geschichten, auch über das Essen – aber selten darüber, wer es zubereitet. Mit sprachlicher Präzision und leiser Ironie schreibt Volha Hapeyeva über das komplizierte Verhältnis zum Essen, über Kindheitserfahrungen in Belarus, über gesellschaftliche Erwartungen an den weiblichen Körper – und über literarische Vorbilder von Proust, Hemingway und Thomas Mann bis zu Hedwig Dohm und Sylvia Plath. Was bedeutet es, wenn das Schreiben männlicher Genies auf der Arbeit anderer beruht – unbeachtet und unbezahlt? Immer wieder wird sichtbar, wie stark kulturelle Bedeutungen von Nahrung mit Fragen der Macht, der Klasse und des Geschlechts verwoben sind.

Ein Essay, der das Alltägliche ernst nimmt, das Politische im Privaten aufspürt und das Kochen nicht als Nebensache, sondern als Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse begreift.

*

Essen, Erinnerung und Literatur – von Proust, Hemingway und Thomas Mann bis heute

Der wohl berühmteste Verweis auf Lebensmittel in der Literatur ist ein Gebäck: die Madeleine aus Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Im Französischen ist sie sogar zu einer Metapher geworden: Der Ausdruck „la madeleine de Proust“ hat Eingang in den französischen Wortschatz gefunden und bezeichnet einen Gegenstand, Geruch, Geschmack usw., der eine Reihe von alten Erinnerungen hervorruft.

Seite aus dem Wörterbuch Le Petit Robert de la Langue Française, 2017. Foto © Volha Hapeyeva

Für mich war das schöne Wort „Madeleine“ nur ein Wunschbild. Es gab bei uns nichts mit diesem Namen, und nach Prousts exquisiten Liebeserklärungen an dieses Gebäck erschienen mir Madeleines wie etwas Fantastisches. Zum ersten Mal probiert habe ich eine mit 35 Jahren und war ein bisschen enttäuscht – eigentlich war es nur ein Biskuitkuchen, den ich schon seit Langem kannte und nicht sonderlich schätzte. Vielleicht ist es manchmal besser, wenn ein Wunschbild ein Wunschbild bleibt? Es erinnert uns aber einmal mehr an die Macht des literarischen Wortes.

Einem Klassiker der amerikanischen Literatur verdanke ich meine frühe Liebe zu Kastanien: Ernest Hemingway schrieb über sie in Paris – Ein Fest fürs Leben. Seitdem habe ich von Kastanien geträumt, so köstlich schienen sie mir. Und anders als Madeleines wurden Maronen zu meinen Favoriten, als ich sie in Berlin zum ersten Mal probierte, und ich bin deren Geschmack bis heute treu geblieben.

Ich habe mich nie sonderlich fürs Kochen interessiert, aber seit einiger Zeit koche ich mit großer Freude für mich selbst, weil es darum geht, mich um mich zu kümmern, mir Zeit zu nehmen und zu entschleunigen. Wegen meines schlechten Appetits habe ich als Kind sehr gelitten. Es gibt ein Sprichwort auf Belarussisch, das besagt: „Wer schlecht isst, arbeitet auch schlecht.“ Ich stimme dem absolut nicht zu, denn ich habe viel im Gemüsegarten meiner Großeltern gearbeitet, den ganzen Tag habe ich Beete gejätet, Tomaten gegossen und gebunden. Nur abends durfte ich mit dem Fahrrad zum Fluss fahren und hatte meine Ruhe. Das Problem war, dass ich nicht alles essen konnte, zum Beispiel fettes Fleisch oder Schmalz. Dieses Thema beschäftigte mich so sehr, dass ich ein Buch schrieb[1], in dem ich vom Ernährungsterrorismus der Erwachsenen und von meinen eigenen kulinarischen Abenteuern erzählte. Denn wie Roland Barthes bemerkte:

For what is food? It is not only a collection of products that can be used for statistical or nutritional studies. It is also, and at the same time, a system of communication, a body of images, a protocol of usages, situations, and behavior.[2]

Thomas Mann und das Essen

Auch die berühmteste literarische Familie Deutschlands blieb von Ernährungsfragen nicht verschont. In der Korrespondenz Thomas Manns werden hier und da verschiedene Aspekte des Essens oder der Ernährung erwähnt. 1903 warnte Thomas Mann in einem Brief den österreichischen Dichter Richard von Schaukal vor schwarzem Kaffee und dergleichen:

„Dem Künstler ist einige hygienische Disziplin weit nöthiger, als den einfach Lebenden.“[3]

Im April 1909 schrieb Thomas Mann an seinen Bruder: „Ich muß es zur Erholung ein bischen gut haben, auch was das Essen betrifft.“[4]

Der Autor hatte seit seiner Kindheit die Gelegenheit, das Essverhalten seiner Familie zu beobachten und zu erleben:

Es gab in der Tat vier Essen, nämlich das Frühstück, das zweite Frühstück, ein kräftiges Mittagessen nachmittags gegen 4 Uhr und ein spätes Abendessen. Als Schüler hatte er sogar sechs Mahlzeiten: Er erhielt außerdem Butterbrote für die Schule und ein früheres Kinder-Abendessen, wobei er aber an dem späteren gemeinsamen Familienmahl am Abend auch teilnahm.[5]

„Crevetten aus Kreta tanzen auf dem Teller“, Zeichnung, Volha Hapeyeva

Die ausführlichen Speiseszenen in Buddenbrooks (1901) lassen den Autor wie einen Feinschmecker wirken. All diese Muschelragouts, Juliennesuppen, der Maraschino‑Pudding und das Pumpernickel mit Roquefort. Man könnte fast meinen, der Schriftsteller sei selbst ein guter Koch gewesen, was nicht der Fall war. Für seinen Roman bediente sich Thomas Mann am Kochbuch der Familie. Es ist bekannt, dass ihm seine Mutter Julia Mann unter anderem ein Rezept für Karpfen in Rotwein schickte, das sie einem ererbten Rezeptbuch entnahm. Diese Sammlung kulinarischer Köstlichkeiten wurde von den Köchinnen im Hause Mann seit 1780 verfasst. Ein Name ist erhalten geblieben: Marie Stück, weitere Verfasserinnen sind unbekannt.

Unsichtbare Arbeit: Wer kochte für Genies?

Nun ist ein guter Zeitpunkt, um zum Anfang zurückzukehren: Wer kochte für Thomas Mann? Höchstwahrscheinlich ging er nicht in den Laden oder auf den Markt, um Lebensmittel einzukaufen, er schnitt keine Zwiebeln für seine Lieblingssuppe und putzte keine Pfannen und Töpfe, nachdem alles verspeist war. Thomas Mann hatte keinen Lieblingskartoffelschäler, weil er selbst keine Kartoffeln zubereitete. Und hier stellt sich die Frage: Wer kochte für Thomas Mann? Die Frage ähnelt dem englischen Titel des Buches der schwedischen Autorin Katrine Marçal: Who Cooked Adam Smith’s Dinner?

Conrad Metz. Porträt von Margaret Douglas von Strathendry, Mutter von Adam Smith. Exponat der Kirkcaldy Art Gallery.

Ich erlaube mir eine kleine übersetzerische Abschweifung zum Titel des besagten Buches. Im schwedischen Original lautet er „Det enda könet. Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin“ und bedeutet „Das einzige Geschlecht. Warum du dich vom ökonomischen Mann verführen lässt und wie das dein Leben und die Weltwirtschaft zerstört“.

Der Bezug zu Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht (auf Schwedisch „Det andra könet“) ist offensichtlich. Dieser Titel unterstreicht den Gedanken, dass die Wirtschaftswissenschaften oft nur eine einzige Perspektive berücksichtigen – nämlich die des männlichen, ökonomischen Menschen. Die englische Variante des Titels ist ironisch und provokativ. Sie trifft aber den Punkt sehr genau und ist an ein breiteres Publikum gerichtet, ohne sexistische Klischees. Der deutsche Titel „Machonomics: Die Ökonomie und die Frauen“ scheint mir am wenigstens gelungen, weil er zu unseriös klingt. Das Buch hat nicht mit Machos zu tun, sondern mit Patriarchat und dessen Strukturen in der Wirtschaft, zudem stigmatisiert der zweite Teil Frauen. Stellen Sie sich den Titel „Ökonomie und Männer“ vor und Sie werden verstehen, was ich meine.

Zurück zur Frage. Im Fall von Adam Smith, dem Begründer der klassischen Nationalökonomie, war es seine Mutter Margaret Douglas, die das ganze Leben bei ihrem Sohn wohnte, sich um ihn kümmerte und kochte. In dieser langen Zeit machte sich Adam Smith nicht die Mühe, darüber nachzudenken, wie das Leben seiner Mutter genau verlief. Das zeigt, wie weit Mutter und Sohn trotz räumlicher Nähe in ihrem Alltag voneinander entfernt waren. Wenn er weder wusste, was nebenan in der Küche vor sich ging, noch sich dafür interessierte, dann existierte diese Welt für ihn nicht. All das wäre in Ordnung gewesen – doch Smiths Ansichten wurden in die Wirtschaftstheorie übertragen, die die unbezahlte Arbeit der Frauen von Anfang an außer Acht ließ und ausschloss.

Kochen, Macht und Geschlecht

Im Fall von Thomas Mann war es das Personal und später gelegentlich auch seine Frau, die sich um seine alltäglichen Bedürfnisse kümmerten. Beim Durchblättern des Buches Thomas Mann House stoße ich auf ein Foto, das Katia Mann in einem Topf rührend am Herd in der Küche des amerikanischen Hauses im San Remo Drive zeigt. Aber das war eher die Ausnahme.

Links: Katia Mann in der Küche des Hauses, ca. 1948. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Thomas-Mann-Archiv / Fotograf: Unbekannt / TMA_1098. Rechts: Porträt von Hedwig Dohm, Großmutter von Katia Mann. Hofatelier Elvira, München. In: Die Frau, 7.1899, Nr. 3, S. 131.

Katia Mann stammte aus dem großbürgerlichen, gebildeten Pringsheim-Haus in München, wo Hausangestellte selbstverständlich waren. Sie war nicht daran gewöhnt, selbst zu kochen. Es gab Hausangestellte oder Köchinnen, die sich um das Essen kümmerten. 1901 legte Katia Mann als erste Frau in München das Abitur ab – damals war Mädchen der Zugang zum Gymnasium und die staatliche Prüfung normalerweise verwehrt. Im Anschluss wurde ihr (als Ausnahme und auf Antrag) ermöglicht, an der Universität München Vorlesungen zu besuchen, vor allem in Mathematik und Philosophie. Als Katia einen Heiratsantrag von Thomas Mann erhielt, hatte sie einige Widerstände:

Ich war zwanzig und fühlte mich sehr wohl und lustig in meiner Haut, auch mit dem Studium, mit den Brüdern, dem Tennisklub und mit allem, war sehr zufrieden und wußte eigentlich gar nicht, warum ich nun schon so schnell weg sollte.[6]

Wer weiß, wie das Schicksal von Katia verlaufen wäre, wenn sie nicht so früh geheiratet hätte. Vielleicht wäre sie Mathematikerin oder Philosophin geworden. Nur wenige konnten zu dieser Zeit sagen: „Der erste Schriftsteller, den ich gekannt habe, war meine Großmutter.“ – Katia über ihre Großmutter Hedwig Dohm aber schon.

Sie war später eigentlich eine richtige Märchenfigur. Sie war sehr klein und wurde immer kleiner. […] Wir fuhren zusammen nach Meran, mein Mann und ich und Urmiemchen. So nannten wir sie, weil meine Kinder sie Urmiemchen nannten.[7]

Das sogenannte Urmiemchen war eine leidenschaftliche Feministin und kämpfte für die Frauenrechte. Sie scheute sich nicht, berühmte und angesehene Männer wie Schopenhauer und Napoleon in ihren Texten zu kritisieren. Obwohl Hedwig Dohm selbst nicht gezwungen war, ihre eigene Wäsche zu waschen, zu kochen und zu putzen wie andere ihres Geschlechts, die nicht die finanziellen Mittel hatten, um Hausangestellte zu beschäftigen, sah und verstand sie im Gegensatz zu Adam Smith die Notlage der Frauen.

„Was ist denn das: ein wahres Weib? Muß ich, um ein wahres Weib zu sein, bügeln, nähen, kochen und kleine Kinder waschen?“, fragte Hedwig Dohm 1903.[8]

In den 1950ern versuchte eine andere Dichterin, eine „Musterfrau“ zu werden. Sylvia Plath backte und kochte regelmäßig und erwähnte bestimmte Rezepte in ihren Briefen. In ihren Tagebüchern kritisiert sie sich manchmal selbst hart, wenn sie das Gefühl hat, diesem Standard nicht gerecht zu werden. Ihre Selbstkritik rührt wahrscheinlich von tieferen Problemen mit Perfektionismus und Identität. Ganz früh hat sie geahnt, dass es für sie im Leben nicht einfach sein wird, worüber sie im Tagebuch geschrieben hat:

Being born a woman is my awful tragedy. My consuming desire to mingle with road crews, sailors and soldiers, bar room regulars – to be a part of scene, anonomous, listening, recording – all is spoiled by the fact that I am a girl, a female always in danger of assault and battery. My consuming interest in men and their lives is often misconstrued as a desire to seduce them, or as an invitation to intimacy. Yet, God, I want to talk to everybody I can as deeply as I can. I want to be able to sleep in an open field, to travel west, to walk freely at night.

Und ich würde ergänzen: nicht endlos für einen Mann zu putzen und kochen.

Ich hoffe, dass Sylvia Plath keinen Lieblingskartoffelschäler hatte. Ich wünschte, sie hätte mehr Zeit und Möglichkeit gehabt, Gedichte zu schreiben, wie es für Thomas Mann der Fall war – statt zu kochen und für die Kinder zu sorgen.

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

[1] Das Buch wurde auf Belarusisch 2016 veröffentlicht und bestand aus 31 kurzen Geschichten, in denen Gabeln, Äpfel und Dumplings und andere Lebensmittel und Utensilien zu Helden und Heldinnen werden.

[2] Roland Barthes: Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption. In: Food and Culture: a Reader, ed. by C. Counihan, P. Van Esterik. – New York: Routledge, 2008, pp. 28-35 (p. 29). „Denn was ist Nahrung? Es ist nicht nur eine Sammlung von Produkten, die für statistische oder ernährungswissenschaftliche Studien verwendet werden können. Es ist auch und gleichzeitig ein System der Kommunikation, ein Körper von Bildern, ein Protokoll von Verwendungen, Situationen und Verhaltensweisen.“ (Übers. von V. H.)

[3] Thomas Mann an Richard Schaukal, 18.9.1903, Thomas Mann Briefe, ![]() briefe.tma.ethz.ch/14828 (Letzter Abruf von diesem sowie der folgenden Links: 26.5.2025.)

briefe.tma.ethz.ch/14828 (Letzter Abruf von diesem sowie der folgenden Links: 26.5.2025.)

[4] Thomas Mann an Heinrich Mann, 17.4.1909, Thomas Mann Briefe, ![]() briefe.tma.ethz.ch/14741

briefe.tma.ethz.ch/14741

[5] Thomas Mann an L. A. Chase, Northern State Teachers College Department of History, Marquette, MI 26.6.1941, Thomas Mann Briefe, Zusammenfassung ![]() briefe.tma.ethz.ch/7021

briefe.tma.ethz.ch/7021

[6] Katia Mann: Meine ungeschriebenen Memoiren, FISCHER E-Books, ![]() www.fischerverlage.de/buch/katia-mann-meine-ungeschriebenen-memoiren-9783104002194

www.fischerverlage.de/buch/katia-mann-meine-ungeschriebenen-memoiren-9783104002194

[7] Ebd.

[8] Hedwig Dohm: „Sind Mutterschaft und Hausfrauentum vereinbar mit Berufstätigkeit?“ In: Dies.: Die Mütter. Beitrag zur Erziehungsfrage. Berlin: S. Fischer, 1903. S. 72.

[9] Sylvia Plath: The Unabridged Journals of Sylvia Plath. 1950-1962 (ed. by Karen V. Kukil), New York: Anchor Books, 2000), p. 85. „Als Frau geboren zu sein, ist meine schreckliche Tragödie. Mein brennendes Verlangen, mich unter Tourneecrew, Seeleute und Soldaten, Stammgäste in Bars zu mischen – Teil der Szene zu sein, anonym, zuhörend, aufzeichnend –, wird durch die Tatsache zunichtegemacht, dass ich ein Mädchen bin, eine Frau, die ständig der Gefahr von Übergriffen und Gewalt ausgesetzt ist. Mein brennendes Interesse an Männern und ihrem Leben wird oft als Wunsch missverstanden, sie zu verführen, oder als Einladung zur Intimität. Doch Gott, ich möchte mit jedem, mit dem ich sprechen kann, so tiefgründig wie möglich sprechen. Ich möchte auf einem offenen Feld schlafen können, nach Westen reisen, nachts frei spazieren gehen können.“ (Übers. von V. H.)