Bayern und Japan (7): Mori Ôgai seit 1886 in München – Zur Entstehung von „Wellenschaum“

Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.

*

1884 kam der Mediziner Mori Ôgai, ausgebildet als Militärarzt in Japan, mit 22 Jahren in Marseille an. Sein Ziel war sich medizinisch in der Hygiene und im Militärwesen weiterzubilden. In Deutschland angekommen, empfahl man ihm in Leipzig bei Franz Hofmann, in Berlin bei Robert Koch und in München bei Max von Pettenkofer zu studieren. Das später veröffentlichte Deutschlandtagebuch, das Ôgai damals führte, bildet noch heute eine wichtige Quelle über das damalige Leben japanischer Studenten.

Im März 1886 kam Mori Ôgai in München an. Am Morgen nach seiner Ankunft stellte er sich als neuer Schüler bei Max Pettenkofer vor, der seit 1847 Professor für medizinische Chemie in München war, sich mit Hygiene beschäftigte und München zu einer hygienischen Stadt gemacht hatte. Dass die Stadt zuvor immer wieder von Cholera und Typhus heimgesucht wurde, lag auch daran, dass man Nutzwasser den Stadtbächen entnahm; in diesen landete außer Abfall oft der Inhalt aus den Nachttöpfen. Als Mori Ôgai nach München kam, hatte sich die Situation in der Stadt durch Pettenkofer aber schon geändert: Frischwasser kam aus dem Mangfalltal vom Tegernsee, Abwasser wurde stadtauswärts in die Isar geleitet.

Mori Ôgai – „Das Münchner Leben ist zwar intrigenreich, hat aber einen eigentümlichen Reiz.“

Im Kreis von Pettenkofer verkehrend, machte Ôgai schnell Bekanntschaft mit dem Münchner liberalen Lebensstil: Lebensgenuss, Kultur und Theater standen auf dem Programm. Glücklich stürzte er sich ins Münchner Leben, konnte hier seine heimliche Liebe zu Literatur und Theater ausleben. Ôgai besichtigte mit Freunden auch das Kloster Andechs. Betrunken kehrten sie zurück. Später schrieb er in Pettenkofers Archiv für Hygiene einen Aufsatz „Die diuretische Wirkung des Biers“.

Am Starnberger See in Leoni

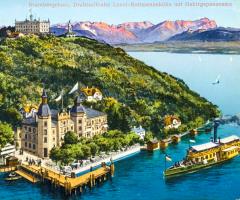

Mori Ôgai hielt sich gerne am Starnberger See auf, im Gasthaus Leoni. Sein Lieblingsort war die Rottmannshöhe.

Links: Alte Postkarte Leoni mit Rottmanshöhe. Privatarchiv Ingvild Richardsen. Rechts: Am Starnberger See in Leoni. Foto: Ingvild Richardsen

Er verfasste hier für seinen Freund Hamada Gentatsu, der seit 1886 in München Medizin studierte, ein schwärmerisches Gedicht. Später wurde Hamada Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Tokyo.

Sich öffnender Blick von unendlicher Weite; Nebel über dem Wasser, das den Himmel berührt; In der Nähe schlafende Möwen und Reiher.

An die Brüstung gelehnt steh'n

wir bezaubert vor den unendlichen Schönheit des Sees.

Da! Ein kleines Boot! Ach, wärest auch Du hier!

Doch der Starnberger See, insbesondere Leoni, war auch der Ort, wo Ôgais Novelle Wellenschaum über den Tod von König Ludwig II. spielt, die er 1886 verfasste.

Mori Ôgais Novelle Wellenschaum – König Ludwig II. wird in Japan berühmt

Ôgai gilt heute nicht nur als eine Schlüsselfigur für die Entwicklung der modernen Literatur Japans, sondern auch für die deutsch-japanischen Beziehungen. Dass König Ludwig II. (1845-1886) in Japan berühmt wurde, ist sein Verdienst. Tatsächlich hat er mit der Novelle Wellenschaum am Mythos um König Ludwig II. mitgewirkt.

In Wellenschaum führte Ôgai seinen Lesern den tragischen Tod des bayerischen Königs am Starnberger See vor. Als er am 13. Juni 1886 aus seiner Wohnung in München ging, verkündeten Plakate den Tod von Ludwig II. Ôgai schrieb in sein Tagebuch:

Der unglückliche König wurde von der Regierungskommission abgesetzt und ging ins Wasser. Sein treuer Leibarzt Dr. Bernhard von Gudden versuchte vergeblich ihn davon abzubringen.

Ôgai hatte keinen Zweifel an der Kompetenz von Dr. von Gudden, der Professor für Psychiatrie an der Universität München war. An eine Ermordung Ludwigs glaubte er deshalb nicht.

Wellenschaum gilt als bedeutendes literarisches Zeugnis für Ôgais Münchner Aufenthalt. Die Novelle ist von größter Bedeutung für die Rezeption Bayerns und Münchens in Japan, für die dortige legendäre Berühmtheit von König Ludwig II. und der von ihm erbauten Schlösser, wobei Schloss Neuschwanstein, was Beliebtheit in Japan angeht, an oberster Stelle steht.

Zur Entstehung von Wellenschaum

Wellenschaum, anlässlich des Todes von König Ludwig II. im Jahr 1886 entstanden, verknüpfte Ôgais eigene Erfahrungen als Student mit dem Leben seines japanischen Freundes Harada Naojiro (1863-1899), den er in seiner Novelle verewigte. Ôgai hatte Naojiro, der Kunststudent an der Münchner Kunstakademie war und zur ersten Generation japanischer Maler gehörte, die in Europa studierten, schon kurz nach einer Ankunft in München kennengelernt. Nach seiner Rückkehr nach Japan wurde Naojiro ein berühmter japanischer Maler.

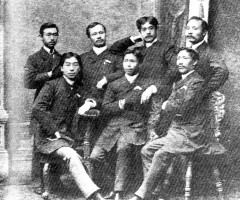

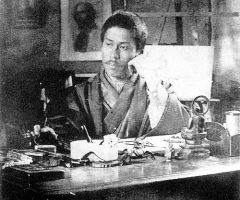

Links: Harada Naojiro und Mori Ôgai in München. Rechts: Harada im Atelier, ca. 1885

Ôgais Leben in den Münchner Künstlerkreisen, mit denen er durch Naojiro in Berührung kam, spiegelt sich in den Anfangssätzen seiner Novelle wider:

Kraftvoll steht auf einem von mehreren Löwen gezogenen Wagen das Standbild der Göttin Bavaria; angeblich ließ es der frühere König Ludwig, auf dem Siegestor aufstellen. Biegt man hier von der Ludwigstraße nach links ein, so erblickt man ein großes Gebäude aus Tridentiner Marmor; dies ist die Kunstakademie, eine berühmte Sehenswürdigkeit der bayerischen Hauptstadt. Der Ruhm des Direktors Piloty reicht weit und zahllose Bildhauer und Maler kommen hier zusammen.... Nach der Tagesarbeit gehen sie in das Cafe Minerva gegenüber und vergnügen sich, Kaffee und Bier trinkend, jeder auf seine Weise.... Die Gäste zwar höchst verschieden in Kleidung und Sprache, waren alle gleichermaßen langhaarig und unordentlich angezogen. Daß sie trotzdem keinen unbedingt gemeinen Eindruck machten, lag wohl daran, daß sie in der Welt der Kunst lebten.

Alte Postkarte Café Minerva, Kunstakademie, Siegestor. Privatarchiv Ingvild Richardsen

Durch Harada Naojiro lernte Ôgai den bayerischen Maler Julius Exter (1863-1939) kennen. Auch ihn machte er zu einer Figur in seiner Novelle.

Zum Inhalt von Wellenschaum

Tatsächlich beginnt die Erzählung damit, dass Exter seinen japanischen Freund Kose (Harada Naojiro) im Café Minerva den anderen Gästen vorstellt. Exter wird so beschrieben:

Der vordere mit seinem liederlich ungekämmten Haar und dem schiefgebundenen breiten Halstuch war für jedermann unschwer als einer der hiesigen Kunststudenten zu erkennen.

Kose muss über seine Arbeit in Deutschland berichten, er erzählt von einer seltsamen Begegnung mit einem Mädchen. Es stellt sich heraus, dass genau dieses Mädchen namens Marie im Café Minerva sitzt. Sie wird Koses Malermodell und erzählt ihm, dass ihre Mutter früher vom bayerischen König geliebt wurde. Bald fahren Kose und Marie zum Starnberger See, wo sie ein Boot mieten. Plötzlich sehen sie zwei Gestalten am Ufer. Marie erkennt den König, der wiederum glaubt, dass sie seine frühere Geliebte sei. Als er auf das Boot zugeht, wird Marie ohnmächtig. Der König versucht sie zu retten, sein Leibarzt Dr. von Gudden versucht ihn zurückhalten; beide ringen miteinander und ertrinken. Kose zieht verzweifelt das Mädchen ins Boot zurück, rudert an Land und erkennt, dass sie tot ist. Erst am nächsten Tag erfährt Kose vom Tod des Königs und Dr. von Guddens im Starnberger See. Maries Tod wird darüber fast vergessen.

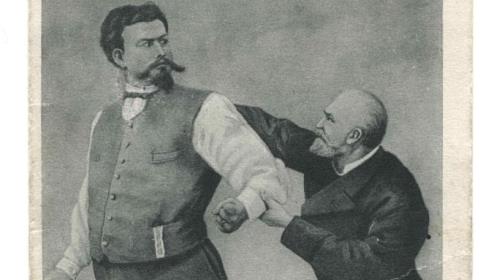

Alte Postkarte König Ludwig II. mit Dr. von Gudden

„Das Leben ist vergänglich wie Schaum auf den Wellen“, so endet die Kurzgeschichte.

Der Inhalt von Ôgais Novelle passte vom Zeitgeist perfekt in das damalige Deutschland und Bayern. Sie verband japanische Mentalität mit dem Skandal vom Tod des legendären bayerischen Königs. In Deutschland blieb die Novelle lange unbekannt; in Japan hingegen erschien sie bereits 1890 und sorgte hier für die Legendenbildung um König Ludwig II. Wellenschaum ist die einzige der drei sogenannten „deutschen Novellen“ Ôgais, die in Bayern spielt.

In der Erzählung Die Tänzerin, die erste Ich-Erzählung Japans, verlieh Ôgai seiner unglücklichen Liebe zu einem deutschen Mädchen Gestalt. Ôgais Erzählung Der Bote wiederum ist inspiriert von seiner Begegnung mit Ida von Böhlau, die er 1885 in Döben kennengelernt hatte. Schon bevor er nach München kam, hatte er sich in Berlin ausgiebig mit der deutschen Novelle beschäftgt und Paul Heyses Theorie darüber ins Japanische übersetzt.

Alle drei Geschichten erschienen in Japan in kurzer Zeit, zwischen 1890 und 1891. Bis heute prägt der japanische Arzt und Übersetzer Mori Ôgai das Deutschlandbild in Japan.

Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Bayern und Japan (7): Mori Ôgai seit 1886 in München – Zur Entstehung von „Wellenschaum“

Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.

*

1884 kam der Mediziner Mori Ôgai, ausgebildet als Militärarzt in Japan, mit 22 Jahren in Marseille an. Sein Ziel war sich medizinisch in der Hygiene und im Militärwesen weiterzubilden. In Deutschland angekommen, empfahl man ihm in Leipzig bei Franz Hofmann, in Berlin bei Robert Koch und in München bei Max von Pettenkofer zu studieren. Das später veröffentlichte Deutschlandtagebuch, das Ôgai damals führte, bildet noch heute eine wichtige Quelle über das damalige Leben japanischer Studenten.

Im März 1886 kam Mori Ôgai in München an. Am Morgen nach seiner Ankunft stellte er sich als neuer Schüler bei Max Pettenkofer vor, der seit 1847 Professor für medizinische Chemie in München war, sich mit Hygiene beschäftigte und München zu einer hygienischen Stadt gemacht hatte. Dass die Stadt zuvor immer wieder von Cholera und Typhus heimgesucht wurde, lag auch daran, dass man Nutzwasser den Stadtbächen entnahm; in diesen landete außer Abfall oft der Inhalt aus den Nachttöpfen. Als Mori Ôgai nach München kam, hatte sich die Situation in der Stadt durch Pettenkofer aber schon geändert: Frischwasser kam aus dem Mangfalltal vom Tegernsee, Abwasser wurde stadtauswärts in die Isar geleitet.

Mori Ôgai – „Das Münchner Leben ist zwar intrigenreich, hat aber einen eigentümlichen Reiz.“

Im Kreis von Pettenkofer verkehrend, machte Ôgai schnell Bekanntschaft mit dem Münchner liberalen Lebensstil: Lebensgenuss, Kultur und Theater standen auf dem Programm. Glücklich stürzte er sich ins Münchner Leben, konnte hier seine heimliche Liebe zu Literatur und Theater ausleben. Ôgai besichtigte mit Freunden auch das Kloster Andechs. Betrunken kehrten sie zurück. Später schrieb er in Pettenkofers Archiv für Hygiene einen Aufsatz „Die diuretische Wirkung des Biers“.

Am Starnberger See in Leoni

Mori Ôgai hielt sich gerne am Starnberger See auf, im Gasthaus Leoni. Sein Lieblingsort war die Rottmannshöhe.

Links: Alte Postkarte Leoni mit Rottmanshöhe. Privatarchiv Ingvild Richardsen. Rechts: Am Starnberger See in Leoni. Foto: Ingvild Richardsen

Er verfasste hier für seinen Freund Hamada Gentatsu, der seit 1886 in München Medizin studierte, ein schwärmerisches Gedicht. Später wurde Hamada Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Tokyo.

Sich öffnender Blick von unendlicher Weite; Nebel über dem Wasser, das den Himmel berührt; In der Nähe schlafende Möwen und Reiher.

An die Brüstung gelehnt steh'n

wir bezaubert vor den unendlichen Schönheit des Sees.

Da! Ein kleines Boot! Ach, wärest auch Du hier!

Doch der Starnberger See, insbesondere Leoni, war auch der Ort, wo Ôgais Novelle Wellenschaum über den Tod von König Ludwig II. spielt, die er 1886 verfasste.

Mori Ôgais Novelle Wellenschaum – König Ludwig II. wird in Japan berühmt

Ôgai gilt heute nicht nur als eine Schlüsselfigur für die Entwicklung der modernen Literatur Japans, sondern auch für die deutsch-japanischen Beziehungen. Dass König Ludwig II. (1845-1886) in Japan berühmt wurde, ist sein Verdienst. Tatsächlich hat er mit der Novelle Wellenschaum am Mythos um König Ludwig II. mitgewirkt.

In Wellenschaum führte Ôgai seinen Lesern den tragischen Tod des bayerischen Königs am Starnberger See vor. Als er am 13. Juni 1886 aus seiner Wohnung in München ging, verkündeten Plakate den Tod von Ludwig II. Ôgai schrieb in sein Tagebuch:

Der unglückliche König wurde von der Regierungskommission abgesetzt und ging ins Wasser. Sein treuer Leibarzt Dr. Bernhard von Gudden versuchte vergeblich ihn davon abzubringen.

Ôgai hatte keinen Zweifel an der Kompetenz von Dr. von Gudden, der Professor für Psychiatrie an der Universität München war. An eine Ermordung Ludwigs glaubte er deshalb nicht.

Wellenschaum gilt als bedeutendes literarisches Zeugnis für Ôgais Münchner Aufenthalt. Die Novelle ist von größter Bedeutung für die Rezeption Bayerns und Münchens in Japan, für die dortige legendäre Berühmtheit von König Ludwig II. und der von ihm erbauten Schlösser, wobei Schloss Neuschwanstein, was Beliebtheit in Japan angeht, an oberster Stelle steht.

Zur Entstehung von Wellenschaum

Wellenschaum, anlässlich des Todes von König Ludwig II. im Jahr 1886 entstanden, verknüpfte Ôgais eigene Erfahrungen als Student mit dem Leben seines japanischen Freundes Harada Naojiro (1863-1899), den er in seiner Novelle verewigte. Ôgai hatte Naojiro, der Kunststudent an der Münchner Kunstakademie war und zur ersten Generation japanischer Maler gehörte, die in Europa studierten, schon kurz nach einer Ankunft in München kennengelernt. Nach seiner Rückkehr nach Japan wurde Naojiro ein berühmter japanischer Maler.

Links: Harada Naojiro und Mori Ôgai in München. Rechts: Harada im Atelier, ca. 1885

Ôgais Leben in den Münchner Künstlerkreisen, mit denen er durch Naojiro in Berührung kam, spiegelt sich in den Anfangssätzen seiner Novelle wider:

Kraftvoll steht auf einem von mehreren Löwen gezogenen Wagen das Standbild der Göttin Bavaria; angeblich ließ es der frühere König Ludwig, auf dem Siegestor aufstellen. Biegt man hier von der Ludwigstraße nach links ein, so erblickt man ein großes Gebäude aus Tridentiner Marmor; dies ist die Kunstakademie, eine berühmte Sehenswürdigkeit der bayerischen Hauptstadt. Der Ruhm des Direktors Piloty reicht weit und zahllose Bildhauer und Maler kommen hier zusammen.... Nach der Tagesarbeit gehen sie in das Cafe Minerva gegenüber und vergnügen sich, Kaffee und Bier trinkend, jeder auf seine Weise.... Die Gäste zwar höchst verschieden in Kleidung und Sprache, waren alle gleichermaßen langhaarig und unordentlich angezogen. Daß sie trotzdem keinen unbedingt gemeinen Eindruck machten, lag wohl daran, daß sie in der Welt der Kunst lebten.

Alte Postkarte Café Minerva, Kunstakademie, Siegestor. Privatarchiv Ingvild Richardsen

Durch Harada Naojiro lernte Ôgai den bayerischen Maler Julius Exter (1863-1939) kennen. Auch ihn machte er zu einer Figur in seiner Novelle.

Zum Inhalt von Wellenschaum

Tatsächlich beginnt die Erzählung damit, dass Exter seinen japanischen Freund Kose (Harada Naojiro) im Café Minerva den anderen Gästen vorstellt. Exter wird so beschrieben:

Der vordere mit seinem liederlich ungekämmten Haar und dem schiefgebundenen breiten Halstuch war für jedermann unschwer als einer der hiesigen Kunststudenten zu erkennen.

Kose muss über seine Arbeit in Deutschland berichten, er erzählt von einer seltsamen Begegnung mit einem Mädchen. Es stellt sich heraus, dass genau dieses Mädchen namens Marie im Café Minerva sitzt. Sie wird Koses Malermodell und erzählt ihm, dass ihre Mutter früher vom bayerischen König geliebt wurde. Bald fahren Kose und Marie zum Starnberger See, wo sie ein Boot mieten. Plötzlich sehen sie zwei Gestalten am Ufer. Marie erkennt den König, der wiederum glaubt, dass sie seine frühere Geliebte sei. Als er auf das Boot zugeht, wird Marie ohnmächtig. Der König versucht sie zu retten, sein Leibarzt Dr. von Gudden versucht ihn zurückhalten; beide ringen miteinander und ertrinken. Kose zieht verzweifelt das Mädchen ins Boot zurück, rudert an Land und erkennt, dass sie tot ist. Erst am nächsten Tag erfährt Kose vom Tod des Königs und Dr. von Guddens im Starnberger See. Maries Tod wird darüber fast vergessen.

Alte Postkarte König Ludwig II. mit Dr. von Gudden

„Das Leben ist vergänglich wie Schaum auf den Wellen“, so endet die Kurzgeschichte.

Der Inhalt von Ôgais Novelle passte vom Zeitgeist perfekt in das damalige Deutschland und Bayern. Sie verband japanische Mentalität mit dem Skandal vom Tod des legendären bayerischen Königs. In Deutschland blieb die Novelle lange unbekannt; in Japan hingegen erschien sie bereits 1890 und sorgte hier für die Legendenbildung um König Ludwig II. Wellenschaum ist die einzige der drei sogenannten „deutschen Novellen“ Ôgais, die in Bayern spielt.

In der Erzählung Die Tänzerin, die erste Ich-Erzählung Japans, verlieh Ôgai seiner unglücklichen Liebe zu einem deutschen Mädchen Gestalt. Ôgais Erzählung Der Bote wiederum ist inspiriert von seiner Begegnung mit Ida von Böhlau, die er 1885 in Döben kennengelernt hatte. Schon bevor er nach München kam, hatte er sich in Berlin ausgiebig mit der deutschen Novelle beschäftgt und Paul Heyses Theorie darüber ins Japanische übersetzt.

Alle drei Geschichten erschienen in Japan in kurzer Zeit, zwischen 1890 und 1891. Bis heute prägt der japanische Arzt und Übersetzer Mori Ôgai das Deutschlandbild in Japan.

Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.