Bayern und Japan (5): Japanische Studenten und Wissenschaftler in Europa und München seit 1880

Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.

*

Siebold: Es studiert sich gut in Bayern

Es war Franz von Siebold (1796-1866), der Japan empfohlen hatte japanische Studenten, Wissenschaftler und Lehrer auf den neuesten Stand der Wissenschaft zu bringen und sie zur Weiterbildung ins befreundete Ausland zu schicken. Umgekehrt hatte Siebold in München König Ludwig II. geraten, Bayern solle doch japanische Studenten bei sich aufnehmen und studieren lassen. Siebold zufolge waren die Japaner weniger am Handel interessiert als vielmehr an Fortschritten in der Wissenschaft, was wiederum zum Schlüssel für die freiwillige Öffnung Japans werden könne.

Schon vor der Meiji-Restauration (1868) waren junge Männer aus verschiedenen Fürstentümern heimlich oder mit Unterstützung ihres Landesherrn ins Ausland gereist, um den Westen kennenzulernen, die meisten nach England, weil das Land damals in Japan als Industrienation mit der höchstentwickelsten Technik galt. 1871 stellten Behörden in Japan fest, dass die Entsendung ohne vorige Kontrolle der Fähigkeiten der ausgesuchten Studenten ineffektiv war. Die zurückgekehrten Studenten hatten nicht viel gelernt. Ab 1875 durften nur noch solche aus höheren Lehrinstituten ins Ausland. Ab 1882 galten noch genauere Regulierungen, nach denen einzig Graduierte aus japanischen Hochschulen ins Ausland reisen durften. Die ausgewählten Studenten erhielten ein Stipendium, das ihnen den Lebensunterhalt im Ausland sichern half.

Von Anfang an gab es in Europa wissenschaftliche Bereiche, die von einer europäischen Nation „beherrscht wurden“, einfach weil es viele gute Fachleute darin gab. Für Deutschland war das die Medizin, die Pädagogik und die Staatsverfassung der Meiji-Jahre, an deren Formulierung Deutsche mitwirkten. Von einer Europareise 1883 brachte der japanische Premierminister Ito Hirobumi (1841-1909) preußische Staatsrechtler mit, die ihm bei der Verfassung Japans behilflich waren. Außerdem orientierte sich auch das japanische Heer an preußischen Vorbildern.

Japanische Studenten in Deutschland

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Universitäten in Deutschland zu einem Magneten für japanische Studenten. Die deutsche Wissenschaft gehörte in vielen Disziplinen zur Weltspitze und nahm gerne Japaner auf. Als immer mehr Studenten aus Japan kamen, verfestigten sich die Bindungen zwischen den beiden Ländern. In Berlin bestanden die Kontakte durch die japanische Gesandtschaft eher auf der Ebene der Politik. In München hingegen war die Universität höchst bedeutend, auch das schöne Leben in der bayerischen Hauptstadt war ein Anziehungspunkt. Tatsächlich verging in München kein Jahr, in dem sich nicht mindestens ein Japaner bei dem bedeutenden allseits berühmten Naturwissenschaftler Max von Pettenkofer (1818-1901) zum Studium anmeldete.

1880 – Erste japanische Studenten in München

Was Siebold erhofft hatte, wurde wahr: Seit 1880 reisten japanische Studenten nach München, um hier zu studieren, einen akademischen Grad zu erwerben, den Lebensstil kennenzulernen und nach dem akademischen Abschluss dort zu Ruhm und Ehre in Japan zu gelangen. Japan dienten die Auslandsstudenten auch als Säule für das sich entwickelnde Wissenschafts- und Erziehungssystem. Als weitere Säule fungierten nach Japan berufene oder eingeladene Ingenieure, Wissenschaftler und Künstler, die bei der Geburt des neuen Japan assistieren sollten.

Der erste immatrikulierte Student an der Universität München, der spätere japanische Politiker Nakamura Yaroku (1855-1929) kam im Wintersemester 1880/81 und studierte Forstwissenschaft. Als zweiter kam der spätere Professor für Geologie, Harada Toyokichi (1816-1894), der in München Geologie und Paläologie studierte. 1882 bestanden beide ihr Doktorexamen mit summa cum laude.

Nakamura Yaroku (l.) und Harada Toyokichi (r.)

Nakamura, der 1856 in Takato geboren wurde und dessen Vater Vorsteher der Staatslehranstalt war, hatte an der Universität Tokyo studiert und hier auch Deutsch gelernt. Von 1877 bis 1879 stand er im Dienst des japanischen Innenministeriums und wurde nach Deutschland gesandt. Seine in München verfasste Doktorarbeit trug den Titel: Über den anatomischen Bau des Holzes und über forstliche Bedeutung der japanischen Nadelhölzer.

Harada, der 1860 in Tokio geboren wurde, war bereits mit 13 Jahren mit seinem Vater nach Deutschland gekommen und hatte in Hannover das Gymnasium absolviert. Seit 1881 in München, verfasste er hier die Dissertation Das Luganer Eruptivgebiet. Sein jüngerer Bruder war der Künstler Harada Naojirō, der 1897 nach München zum Kunststudium kommen sollte.

Wenig später kamen die ersten Medizinstudenten. Schon in Japan hatten sie bei deutschen Lehrern Medizin gelernt.

Medizin-Studium in Deutschland

Dass japanische Medizinstudenten nach Deutschland gingen, hing damit zusammen, dass japanische Ärzte 1869 dafür plädiert hatten, das deutsche Medizinsystem einzuführen. Nach Verhandlungen zwischen der japanischen Regierung und Max von Brandt (1835-1920), dem ersten preußischen Staathalter in Japan, kamen 1871 zwei deutsche Militärärzte nach Japan, der Chirurg Leopold Müller und der Internist Theodor Hoffmann. Was sie 1869 in Tokyo in der Medizinschule vorfanden, entsprach ihrer Ansicht nach nicht einer richtigen Medizinschule mit richtigem universitären Unterricht, auch wechselten sich französische, amerikanische, holländische und englische Ärzte ab. Man versuchte gemeinsam einen Neuanfang, siebte auch Studenten aus. Bereits 1871 erschien das erste deutsch-japanische Lehrbuch. Die im Januar 1873 begründete neue Kaiserliche Medizinisch-Chirugische Akademie in Tokyo wurde zum Vorbild für alle anderen Medizinschulen in Japan. 1877 entstand daraus die Medizinische Fakultät der Universität Tokyo. Unterrichtet wurde nach einem acht Jahre umfassenden Studienplan auf Deutsch. Das Institut war jetzt durchweg mit deutschen Lehrkräften besetzt; 1876/77 waren es elf deutsche Lehrer. Die japanischen Medizinstudenten, die nach Deutschland geschickt wurden, waren perfekt vorbereitet. Julius Scriba, der 1881 nach Japan kam, war der letzte Deutsche auf einem medizinischen Lehrstuhl in Japan. Fortan wurden freie Lehrstühle prinzipiell mit Japanern besetzt, die ihre Ausbildung an deutschen Universitäten erhalten halten. Es gab mehrere Generationen japanischer Ärzte, für die Deutsch einen ähnlichen Stellenwert wie Latein unter den Deutschen hatte.

Japaner promovieren in München in Medizin

1891 promovierte in München der erste japanische Mediziner: Shibata Koitzi. Der zweite war Gotō Shimpei. 1857 geboren, ging er 1890 auf eigene Kosten ins Ausland und legte 1891 in München seine Dissertation vor: Vergleichende Darstellung der Medizinalpolizei und Verwaltung in Japan und anderen Staaten. Später wurde er in Japan Außenminister, zweimal Innen- und einmal Kommunikation- und Eisenbahnminister, zeitweise war er sogar Bürgermeister von Tokyo. Bis zu seinem Tod blieb er ein Freund Deutschlands.

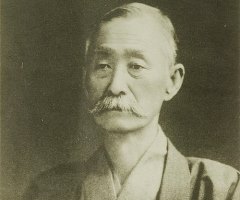

Gotō Shimpei, Staatsmann und ehemaliger Außenminister Japans

Insgesamt promovierten zwischen 1882 und 1970 an der Münchner Universität 136 junge Japaner, wobei nur acht Promotionen auf die Zeit nach 1950 fallen.

Maria Hillenbrand – Die „japanische Großmutter“ in München und ihre Gäste

Als Vermieterin von Zimmern an japanische Studenten taucht immer wieder der Name Maria Hillenbrand in den Meldebögen auf. In ihrer „japanischen Pension“ hatte sie in den Jahren nach der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges an die 500 japanische Gäste, Studenten und Professoren beherbergt, darunter viele spätere Berühmtheiten. Sie sorgte für das alltägliche Wohlbefinden der Japaner in München; jeder, der dorthin reiste, hörte von ihr. Ihr Name wurde auch in Japan von Hand zu Hand weitergegeben. Noch Ende der 1920er-Jahre finden sich Würdigungen in Zeitungen sowohl in München als auch in Japan.

Gebürtig aus Würzburg, zog Hillenbrand 1895 nach München. Seit 1898 war sie in der Gabelsbergerstraße 28 gemeldet. Dort wurde sie am 31. Juli 1898 mit 36 Jahren Mutter eines Sohnes, Wilhelm Ignaz, Sohn eines Japaners, mit dem sie damals liiert war. Sie heiratete nie, nach Japan unternahm sie zwei Reisen. In München mietete sie Wohnungen an, vor allem in der Goethe- und Mozartstraße, eine Lage, die ideal für japanische Studenten war, günstig zum Pettenkofer-Institut und zur Innenstadt. In einem von ihr geführten Gästebuch finden sich zahlreiche von japanischen Studenten verfasste Kommentare, Zeichnungen unf Porträts. Die erste Eintragung stammt von Januar 1901 und ist mit Rintaro Takashasi unterschrieben. Er war 1898 nach München gekommen. Als Beruf gab er Ingenieur an. 1904 ging er nach Japan zurück. Später wurde er Präsident der Dai Nihon-Brauerei.

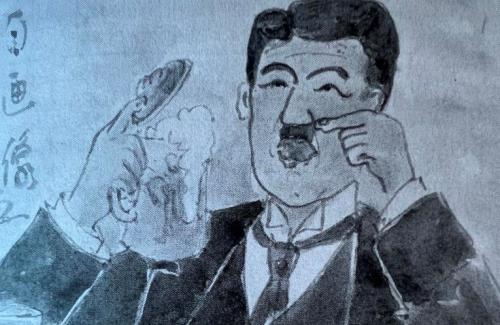

Eine Eintragung aus dem Gästebuch

Seit ich frühmorgens das Haus verlies, bin ich den ganzen Tag rumgelaufen so daß ich weder Mittag- noch Abendessen einnehmen konnte. Heute abend eilte ich in die Wagneroper Die Meistersinger von Nürnberg in der Staatsoper. Gegen 23 Uhr kam ich ins Haus zurück, wo ich ein Sukiyaki vorbereitet fand und auch ein Bier erhielt. So habe ich gegen Mitternacht echte japanische Atmosphäre genossen; und statt mich mit Worten für diese Freundlichkeit zu bedanken, habe ich eben ein Bild gemalt. 4. Mai 1922.

Herr Minou Kouda. Vor sich: ein Rechaud, daneben Essstäbchen, ein schäumender Bierkrug. Eine Symbiose von bayerischer und japanischer Lebensart

Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Bayern und Japan (5): Japanische Studenten und Wissenschaftler in Europa und München seit 1880

Japan ist in vielerlei Hinsicht historisch eng mit Deutschland und Bayern verbunden. Mit der Gegenreformation und der jesuitischen Mission in Japan im 16./17. Jahrhundert wurden in München, aber auch an anderen Orten in Bayern seit 1623 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts religiöse Theaterstücke mit japanischen Helden aufgeführt. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts setzten zwischen Bayern und Japan intensive Kontakte in Politik, Wissenschaft, Kunst und in der Wirtschaft ein. Wie sich diese Kontakte bis um 1900 entwickelten, auch wie Japaner damals München sahen und München Japan und Japaner erlebte, das ist Inhalt dieser neuen 9-teiligen Blogreihe der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Autorin Ingvild Richardsen.

*

Siebold: Es studiert sich gut in Bayern

Es war Franz von Siebold (1796-1866), der Japan empfohlen hatte japanische Studenten, Wissenschaftler und Lehrer auf den neuesten Stand der Wissenschaft zu bringen und sie zur Weiterbildung ins befreundete Ausland zu schicken. Umgekehrt hatte Siebold in München König Ludwig II. geraten, Bayern solle doch japanische Studenten bei sich aufnehmen und studieren lassen. Siebold zufolge waren die Japaner weniger am Handel interessiert als vielmehr an Fortschritten in der Wissenschaft, was wiederum zum Schlüssel für die freiwillige Öffnung Japans werden könne.

Schon vor der Meiji-Restauration (1868) waren junge Männer aus verschiedenen Fürstentümern heimlich oder mit Unterstützung ihres Landesherrn ins Ausland gereist, um den Westen kennenzulernen, die meisten nach England, weil das Land damals in Japan als Industrienation mit der höchstentwickelsten Technik galt. 1871 stellten Behörden in Japan fest, dass die Entsendung ohne vorige Kontrolle der Fähigkeiten der ausgesuchten Studenten ineffektiv war. Die zurückgekehrten Studenten hatten nicht viel gelernt. Ab 1875 durften nur noch solche aus höheren Lehrinstituten ins Ausland. Ab 1882 galten noch genauere Regulierungen, nach denen einzig Graduierte aus japanischen Hochschulen ins Ausland reisen durften. Die ausgewählten Studenten erhielten ein Stipendium, das ihnen den Lebensunterhalt im Ausland sichern half.

Von Anfang an gab es in Europa wissenschaftliche Bereiche, die von einer europäischen Nation „beherrscht wurden“, einfach weil es viele gute Fachleute darin gab. Für Deutschland war das die Medizin, die Pädagogik und die Staatsverfassung der Meiji-Jahre, an deren Formulierung Deutsche mitwirkten. Von einer Europareise 1883 brachte der japanische Premierminister Ito Hirobumi (1841-1909) preußische Staatsrechtler mit, die ihm bei der Verfassung Japans behilflich waren. Außerdem orientierte sich auch das japanische Heer an preußischen Vorbildern.

Japanische Studenten in Deutschland

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Universitäten in Deutschland zu einem Magneten für japanische Studenten. Die deutsche Wissenschaft gehörte in vielen Disziplinen zur Weltspitze und nahm gerne Japaner auf. Als immer mehr Studenten aus Japan kamen, verfestigten sich die Bindungen zwischen den beiden Ländern. In Berlin bestanden die Kontakte durch die japanische Gesandtschaft eher auf der Ebene der Politik. In München hingegen war die Universität höchst bedeutend, auch das schöne Leben in der bayerischen Hauptstadt war ein Anziehungspunkt. Tatsächlich verging in München kein Jahr, in dem sich nicht mindestens ein Japaner bei dem bedeutenden allseits berühmten Naturwissenschaftler Max von Pettenkofer (1818-1901) zum Studium anmeldete.

1880 – Erste japanische Studenten in München

Was Siebold erhofft hatte, wurde wahr: Seit 1880 reisten japanische Studenten nach München, um hier zu studieren, einen akademischen Grad zu erwerben, den Lebensstil kennenzulernen und nach dem akademischen Abschluss dort zu Ruhm und Ehre in Japan zu gelangen. Japan dienten die Auslandsstudenten auch als Säule für das sich entwickelnde Wissenschafts- und Erziehungssystem. Als weitere Säule fungierten nach Japan berufene oder eingeladene Ingenieure, Wissenschaftler und Künstler, die bei der Geburt des neuen Japan assistieren sollten.

Der erste immatrikulierte Student an der Universität München, der spätere japanische Politiker Nakamura Yaroku (1855-1929) kam im Wintersemester 1880/81 und studierte Forstwissenschaft. Als zweiter kam der spätere Professor für Geologie, Harada Toyokichi (1816-1894), der in München Geologie und Paläologie studierte. 1882 bestanden beide ihr Doktorexamen mit summa cum laude.

Nakamura Yaroku (l.) und Harada Toyokichi (r.)

Nakamura, der 1856 in Takato geboren wurde und dessen Vater Vorsteher der Staatslehranstalt war, hatte an der Universität Tokyo studiert und hier auch Deutsch gelernt. Von 1877 bis 1879 stand er im Dienst des japanischen Innenministeriums und wurde nach Deutschland gesandt. Seine in München verfasste Doktorarbeit trug den Titel: Über den anatomischen Bau des Holzes und über forstliche Bedeutung der japanischen Nadelhölzer.

Harada, der 1860 in Tokio geboren wurde, war bereits mit 13 Jahren mit seinem Vater nach Deutschland gekommen und hatte in Hannover das Gymnasium absolviert. Seit 1881 in München, verfasste er hier die Dissertation Das Luganer Eruptivgebiet. Sein jüngerer Bruder war der Künstler Harada Naojirō, der 1897 nach München zum Kunststudium kommen sollte.

Wenig später kamen die ersten Medizinstudenten. Schon in Japan hatten sie bei deutschen Lehrern Medizin gelernt.

Medizin-Studium in Deutschland

Dass japanische Medizinstudenten nach Deutschland gingen, hing damit zusammen, dass japanische Ärzte 1869 dafür plädiert hatten, das deutsche Medizinsystem einzuführen. Nach Verhandlungen zwischen der japanischen Regierung und Max von Brandt (1835-1920), dem ersten preußischen Staathalter in Japan, kamen 1871 zwei deutsche Militärärzte nach Japan, der Chirurg Leopold Müller und der Internist Theodor Hoffmann. Was sie 1869 in Tokyo in der Medizinschule vorfanden, entsprach ihrer Ansicht nach nicht einer richtigen Medizinschule mit richtigem universitären Unterricht, auch wechselten sich französische, amerikanische, holländische und englische Ärzte ab. Man versuchte gemeinsam einen Neuanfang, siebte auch Studenten aus. Bereits 1871 erschien das erste deutsch-japanische Lehrbuch. Die im Januar 1873 begründete neue Kaiserliche Medizinisch-Chirugische Akademie in Tokyo wurde zum Vorbild für alle anderen Medizinschulen in Japan. 1877 entstand daraus die Medizinische Fakultät der Universität Tokyo. Unterrichtet wurde nach einem acht Jahre umfassenden Studienplan auf Deutsch. Das Institut war jetzt durchweg mit deutschen Lehrkräften besetzt; 1876/77 waren es elf deutsche Lehrer. Die japanischen Medizinstudenten, die nach Deutschland geschickt wurden, waren perfekt vorbereitet. Julius Scriba, der 1881 nach Japan kam, war der letzte Deutsche auf einem medizinischen Lehrstuhl in Japan. Fortan wurden freie Lehrstühle prinzipiell mit Japanern besetzt, die ihre Ausbildung an deutschen Universitäten erhalten halten. Es gab mehrere Generationen japanischer Ärzte, für die Deutsch einen ähnlichen Stellenwert wie Latein unter den Deutschen hatte.

Japaner promovieren in München in Medizin

1891 promovierte in München der erste japanische Mediziner: Shibata Koitzi. Der zweite war Gotō Shimpei. 1857 geboren, ging er 1890 auf eigene Kosten ins Ausland und legte 1891 in München seine Dissertation vor: Vergleichende Darstellung der Medizinalpolizei und Verwaltung in Japan und anderen Staaten. Später wurde er in Japan Außenminister, zweimal Innen- und einmal Kommunikation- und Eisenbahnminister, zeitweise war er sogar Bürgermeister von Tokyo. Bis zu seinem Tod blieb er ein Freund Deutschlands.

Gotō Shimpei, Staatsmann und ehemaliger Außenminister Japans

Insgesamt promovierten zwischen 1882 und 1970 an der Münchner Universität 136 junge Japaner, wobei nur acht Promotionen auf die Zeit nach 1950 fallen.

Maria Hillenbrand – Die „japanische Großmutter“ in München und ihre Gäste

Als Vermieterin von Zimmern an japanische Studenten taucht immer wieder der Name Maria Hillenbrand in den Meldebögen auf. In ihrer „japanischen Pension“ hatte sie in den Jahren nach der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges an die 500 japanische Gäste, Studenten und Professoren beherbergt, darunter viele spätere Berühmtheiten. Sie sorgte für das alltägliche Wohlbefinden der Japaner in München; jeder, der dorthin reiste, hörte von ihr. Ihr Name wurde auch in Japan von Hand zu Hand weitergegeben. Noch Ende der 1920er-Jahre finden sich Würdigungen in Zeitungen sowohl in München als auch in Japan.

Gebürtig aus Würzburg, zog Hillenbrand 1895 nach München. Seit 1898 war sie in der Gabelsbergerstraße 28 gemeldet. Dort wurde sie am 31. Juli 1898 mit 36 Jahren Mutter eines Sohnes, Wilhelm Ignaz, Sohn eines Japaners, mit dem sie damals liiert war. Sie heiratete nie, nach Japan unternahm sie zwei Reisen. In München mietete sie Wohnungen an, vor allem in der Goethe- und Mozartstraße, eine Lage, die ideal für japanische Studenten war, günstig zum Pettenkofer-Institut und zur Innenstadt. In einem von ihr geführten Gästebuch finden sich zahlreiche von japanischen Studenten verfasste Kommentare, Zeichnungen unf Porträts. Die erste Eintragung stammt von Januar 1901 und ist mit Rintaro Takashasi unterschrieben. Er war 1898 nach München gekommen. Als Beruf gab er Ingenieur an. 1904 ging er nach Japan zurück. Später wurde er Präsident der Dai Nihon-Brauerei.

Eine Eintragung aus dem Gästebuch

Seit ich frühmorgens das Haus verlies, bin ich den ganzen Tag rumgelaufen so daß ich weder Mittag- noch Abendessen einnehmen konnte. Heute abend eilte ich in die Wagneroper Die Meistersinger von Nürnberg in der Staatsoper. Gegen 23 Uhr kam ich ins Haus zurück, wo ich ein Sukiyaki vorbereitet fand und auch ein Bier erhielt. So habe ich gegen Mitternacht echte japanische Atmosphäre genossen; und statt mich mit Worten für diese Freundlichkeit zu bedanken, habe ich eben ein Bild gemalt. 4. Mai 1922.

Herr Minou Kouda. Vor sich: ein Rechaud, daneben Essstäbchen, ein schäumender Bierkrug. Eine Symbiose von bayerischer und japanischer Lebensart

Tipp: Virtuelle Ausstellung ![]() Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Farben Japans – Holzschnitte aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.