Zeitkapsel aus Papier: Was Briefmarken über unsere Gesellschaft erzählen – Literarische Erkundungen (21)

Briefmarken – einst kleine Kunstwerke und Fenster zur Welt – verschwinden leise aus unserem Alltag. Statt farbiger Miniaturen mit Persönlichkeiten, Tieren oder Kunstwerken finden sich heute auf Umschlägen meist nur Strich- und QR-Codes. Volha Hapeyeva blickt zurück auf ihre Kindheit, in der Briefmarken Neugier weckten, Wissen vermittelten und Schönheit boten – lange vor der Internet-Ära. Doch Philatelie war immer auch Spiegel gesellschaftlicher Strukturen: eine Männerdomäne, zu der Frauen kaum Zugang hatten. Zwischen Ästhetik, Erinnerung und Gesellschaftskritik fragt Volha Hapeyeva: Was geht verloren, wenn Briefmarken verschwinden. Und was bleibt? Eine Liebeserklärung an eine fast vergessene Kulturform und ein leiser Protest gegen die Entzauberung des Alltäglichen.

„Wer Stapel alter Briefschaften durchsieht, dem sagt oft eine Marke, die längst außer Kurs ist, auf einem brüchigen Umschlag mehr als Dutzende von durchlesenen Seiten.“ So beginnt Walter Benjamin seinen ![]() Essay „Briefmarken-Handlung“.

Essay „Briefmarken-Handlung“.

*

Wenn Bilder verschwinden: Das stille Aus der Briefmarke im digitalen Zeitalter

Ich weiß nicht, ob Sie es schon bemerkt haben, aber diese Miniaturkunst verschwindet langsam aus unserem Alltagsleben.

Die meisten Pakete, die heute verschickt und empfangen werden, enthalten Waren aus Onlineshops. Diese Sendungen sind gesichtslos und langweilig – statt Briefmarken gibt es darauf nur schwarz-weiße Strich- und QR-Codes. Na ja, das sind Unternehmen, die Massenprodukte verkaufen. Aber wenn ich zur Post gehe, erwarte ich mindestens eine echte Briefmarke auf meinem Umschlag, was leider heutzutage selten der Fall ist. Immer öfter bekomme ich auch von Freund*innen Briefe mit Strichcodes – da ist mein Schönheitssinn entsetzt. Ich schätze, Menschen in meinem Alter sind so ziemlich die letzte Generation, die noch Briefe schreibt und verschickt und sich für Briefmarken interessiert. Warum hat die Post plötzlich beschlossen, dass Briefmarken nicht mehr benötigt werden? Lebt die Philatelie noch – oder ist sie bereits eingemottet?

Sammeln ohne System: Eine Kindheit zwischen Ästhetik und Unordnung

Als ich noch zur Schule ging, habe ich Briefmarken gesammelt. Woher die Idee kam, weiß ich nicht mehr. Meine Schulfreundinnen waren von Postkarten oder Taschenkalendern mit süßen Katzen in Körbchen fasziniert; niemand interessierte sich für Briefmarken, als ob schon damals diese Postwertzeichen zu etwas Altmodischem wurden. Ich besaß ein solides, tiefblauen A4-Album in einem Schuber sowie ein paar kleine Leporello-Alben. Auf jeder Seite gab es durchsichtige Folienstreifen, in die man die Briefmarken stecken sollte. Die dicken Seiten wurden von transparentem Seidenpapier geschützt, das angenehm raschelte und dem Geschehen eine gewisse Ästhetik der Unbeschwertheit und Sorgfalt verlieh.

Von Natur aus bin ich gar keine Sammlerin. Ich fand es schwierig, die Briefmarken unter die Folienstreifen zu bekommen. Hier und da lagen sie seitlich oder schräg, oder eine überdeckte die andere. Ordentlichkeit war nicht meine Stärke. Ich interessierte mich nicht wirklich für das Sammeln per se, und ich habe mich auch auf kein bestimmtes Thema begrenzt, wie es echte Sammler*innen oft tun.

Was mich faszinierte, waren die Bilder und Informationen – die Miniaturschönheiten, die Reize. Ich bewunderte sie und staunte über die Farben und klitzekleinen Details. Damals gab es keine Flut von Visuellem wie heute, sogar Kinderbücher hatten kaum Bilder. Briefmarken füllten diese visuelle Leere und verbanden mich mit der Welt. Dank ihnen konnte ich mir vorstellen, wie Mahatma Gandhi aussah oder das Gemälde des Künstlers Valentín Sanz Carta, das 1988 anlässlich des 170-jährigen Bestehens der kubanischen Kunstschule San Alejandro erschien.

Volha Hapeyevas Briefmarken aus der Kindheit © Lidzija Daroščanka

Miniaturwissen vor dem Internet: Briefmarken als Bildung und Fantasiereise

In gewisser Weise waren Briefmarken eine Art Vor-Internet-Google: Durch sie konnte man auf erstaunliche Dinge stoßen, von deren Existenz ich als Kind nichts wusste. Sie weckten Wissensdurst und Neugier – auf alles. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich heute für alles interessiere, vom Weltraum bis zum Lemming, von Flugzeugen bis zur tansanischen Flora.

Als ich zwölf war, reiste ich mit einer Gruppe nach Irland und begegnete dort einem Kunstlehrer, der zu einem Brieffreund wurde. Seine Briefe brachten eine neue Welt mit. Wenn sie kamen, dämpfte ich die Briefmarken mit dem Wort Éire, indem ich das Kuvert über einen Topf mit kochendem Wasser hielt: ein Rotkehlchen, Spideog auf Irisch, Robin auf Englisch, die Information, die ich diesem winzigen Stück Papier (23 mm x 26 mm) entnahm, oder keltischer Schmuck aus archäologischen Funden oder ein Engel mit einer Harfe.

In der frühen UdSSR wurde die Philatelie in zweierlei Hinsicht wahrgenommen:

• Einerseits wurde im Rahmen der Kulturpolitik der UdSSR in den 1920er- und 1930er-Jahren das Interesse an Briefmarken geweckt und bei Kindern die Philatelie gefördert.

• Andererseits wurde in den 1930er-Jahren die Faszination für Briefmarken oft mit „kleinbürgerlichen“ Interessen in Verbindung gebracht.

In der sowjetischen Literatur der 1920er- und 1950er-Jahre wurde das Bild des Briefmarkensammlers manchmal als Karikatur eines ehemaligen Adeligen oder eines Intellektuellen verwendet. Das verwundert kaum, da im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert das Versenden von Briefen (insbesondere ins Ausland) Lese- und Schreibkenntnisse, Geld und Zugang zu Postdiensten voraussetzte.

Briefmarken können nicht nur als Kunstobjekte, sondern auch als Objekte der Staatsideologie und -propaganda betrachtet werden. Anhand der Motive, die eine Regierung für die Briefmarken genehmigte, konnte man den politischen Kurs des Landes, seine Verbündeten und Feinde einschätzen. So dienten die Briefmarken als Anker für die Schaffung des kollektiven Gedächtnisses der Nation.

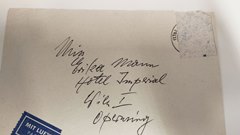

Beim Durchblättern des ![]() Erika-Mann-Nachlasses im Literaturarchiv der Monacensia stoße ich auf ein vertrautes Wort auf dem Umschlag: Éire – ein Brief aus Irland von 1967. Erika Mann erhielt viele Briefe aus verschiedenen Ländern – Israel, Norwegen, Amerika. War auch sie eine Markensammlerin? Auf einigen Umschlägen sind zwar Briefmarken ausgeschnitten, aber ob sie das getan hat oder jemand anderes, wissen wir nicht.

Erika-Mann-Nachlasses im Literaturarchiv der Monacensia stoße ich auf ein vertrautes Wort auf dem Umschlag: Éire – ein Brief aus Irland von 1967. Erika Mann erhielt viele Briefe aus verschiedenen Ländern – Israel, Norwegen, Amerika. War auch sie eine Markensammlerin? Auf einigen Umschlägen sind zwar Briefmarken ausgeschnitten, aber ob sie das getan hat oder jemand anderes, wissen wir nicht.

Foto aus dem Monacensia-Archiv / Erika-Mann-Nachlass © Volha Hapeyeva

Max Mohr schickte Briefmarken aus dem fernen Shanghai an seine Tochter Eva, in der Hoffnung, dass sie sich davon angezogen fühlen würde.

Foto aus dem Monacensia-Archiv, Max-Mohr-Nachlass © Volha Hapeyeva

Männer, Macht und Marken: Philatelie als exklusive Sammlerwelt

Die „Roll of Distinguished Philatelists“ ist eine internationale philatelistische Auszeichnung, die 1921 vom Philatelistischen Kongress Großbritanniens eingeführt wurde. Zweiundvierzig Philatelisten wurden posthum als „Väter der Philatelie“ geehrt. Wie zu vermuten ist, finden sich auf der Liste nur männliche Namen, da das Sammeln prestigeträchtiger, seltener Briefmarken Kapital, Verbindungen und die Möglichkeit zu reisen erforderte. Die erste Frau, die sich in die Liste eintrug, war Louise Boyd Dale im Jahr 1956. Als Tochter eines renommierten Philatelisten war ihr die Atmosphäre des Briefmarkensammelns von klein auf vertraut – umgeben von den seltenen Sammlungen ihres Vaters und seiner vielen angesehenen Philatelistenfreunde. Und trotz ihrer großen und zweifellos bedeutenden Verdienste ist es unwahrscheinlich, dass die damals ausschließlich männliche Philateliegesellschaft sie ohne ihren einflussreichen, wohlhabenden Vater akzeptiert hätte.

Frauen, Künstlerinnen und ihr Beitrag zur Briefmarkenwelt

Während es kaum Briefmarken sammelnde Frauen gab und gibt, konnten diese unter den Briefmarken-Kunstschaffenden auch ohne männliches Mäzenatentum zu Ruhm gelangen.

Elisabeth von Janota-Bzowski (1912-2012) gilt als Grand Dame der Philatelie, obwohl sie erst im Alter von 65 Jahren begonnen hat, Briefmarken zu gestalten.[1] Die in Prag als Elisabeth Rupp geborene Grafikerin hatte als Illustratorin und Modedesignerin international Karriere gemacht. Seit 1977 bereicherte sie das Erscheinungsbild der Deutschen Post mit einer Vielzahl kunstvoller Briefmarken. Ihre Entwürfe widmeten sich oft den Gesichtern großer Persönlichkeiten – Martin Luther, Goethe, Anne Frank –, die sie mit solcher Feinheit und Präzision zu Papier brachte, dass man meint, keine Zeichnungen, sondern Miniaturfotografien in Händen zu halten. Ihr letzter Entwurf erschien 2002 zum 125. Geburtstag Hermann Hesses. Die meisten der berühmten Persönlichkeiten, die Janota-Bzowski zeichnete, waren Männer. Es brauchte Zeit, bis Frauen auf Briefmarken dargestellt wurden. Wie auch bei Straßennamen kamen zuerst Mitglieder der königlichen Familie (oder fiktionale Figuren wie Germania) zu Ehren und erst Jahre später Politikerinnen, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen.

Eine Künstlerin aus Bayern hatte mehr Glück: Sie wurde für eine Briefmarke mit dem Bild einer Frau darauf berühmt. Die Münchner Grafikerin Antonia Graschberger (geb. 1958) entwarf die wertvollste moderne Briefmarke der Welt, die Audrey-Hepburn-Wohlfahrtsmarke. Ursprünglich für 1,60 DM geplant, wurde sie wegen Bildrechtsproblemen zurückgezogen und fast der ganze Bestand vernichtet. Einige Exemplare gelangten dennoch in Umlauf und erzielten bei Auktionen bis zu 135.000 Euro. Antonia Graschberger, die seit 1982 Briefmarken gestaltet, ist unter Philatelisten ein Star. Ihr erfolgreichstes Werk „Rosengruß“ verkaufte sich über 900 Millionen Mal. Doch trotz ihres Ruhms hat Graschberger keine finanziellen Vorteile durch die hohen Auktionspreise.

Apropos Bayern: Die erste deutsche Briefmarke erschien 1849 hierzulande und wurde „Schwarzer Einser“ genannt.

Briefmarke „Rosengruß“ von Antonia Graschberger

Verbotene Bilder: Wenn Briefmarken zur politischen Gefahr werden

Meine bescheidene und nur für mich interessante Briefmarkensammlung befindet sich in Minsk. Ich habe meine Mutter gebeten, diese zu fotografieren, weil ich sie nicht besuchen kann, meine Mutter kein Visum hat, und es sehr schwierig ist, eines zu bekommen. Für einige Briefmarken in meinem alten Album kann man jetzt verurteilt und inhaftiert werden. Was früher ehrenhaft und Teil der Geschichte des Landes war, wird heute als Bedrohung und Terrorismus angesehen.

Kein Wunder, dass die Briefmarken aussterben. Das ist die Kunst des langsamen Tempos. Heute, bei all dem Einkaufen und Versenden, bei Dutzenden E-Mails am Tag (für die man nicht einmal Briefmarken braucht), kommt es nicht mehr infrage, diese Miniatur-Zeitkapseln herauszusuchen, zu betrachten und darüber nachzudenken. Heute kann man hingegen selbst zur Briefmarkenschöpferin werden, ganz legal – die Deutsche Post bietet diesen Service an.

Zum Abschluss seines Essays über Briefmarken vergleicht Benjamin deren Sprache mit der Sprache der Blumen, wobei er jedoch den Herbst und das Vergehen dieser Kunst vorwegnimmt: „Sie wird das zwanzigste [Jahrhundert] nicht überleben.“ Sein prophetischer Satz hat sich fast bewahrheitet – fast, denn im 21. Jahrhundert findet man immer noch Marken auf Briefumschlägen.

Volha Hapeyevas Briefmarken aus der Kindheit © Lidzija Daroščanka

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

Lesetipp zu Briefmarken und ![]() #FemaleHeritage:

#FemaleHeritage:

• ![]() „Frauenrechtlerinnen auf Briefmarken späte Ehrung auf dem Postweg“, Johanna Geßner (16.12.2020)

„Frauenrechtlerinnen auf Briefmarken späte Ehrung auf dem Postweg“, Johanna Geßner (16.12.2020)

[1] Mehr über Elisabeth von Janota-Bzowski im Buch: Annika Strathmann; Wilfried Korfmacher: Leben und Werk der Elisabeth von Janota-Bzowski: Grande Dame der Briefmarkengestaltung. Düsseldorf, 2013.

Zeitkapsel aus Papier: Was Briefmarken über unsere Gesellschaft erzählen – Literarische Erkundungen (21)

Briefmarken – einst kleine Kunstwerke und Fenster zur Welt – verschwinden leise aus unserem Alltag. Statt farbiger Miniaturen mit Persönlichkeiten, Tieren oder Kunstwerken finden sich heute auf Umschlägen meist nur Strich- und QR-Codes. Volha Hapeyeva blickt zurück auf ihre Kindheit, in der Briefmarken Neugier weckten, Wissen vermittelten und Schönheit boten – lange vor der Internet-Ära. Doch Philatelie war immer auch Spiegel gesellschaftlicher Strukturen: eine Männerdomäne, zu der Frauen kaum Zugang hatten. Zwischen Ästhetik, Erinnerung und Gesellschaftskritik fragt Volha Hapeyeva: Was geht verloren, wenn Briefmarken verschwinden. Und was bleibt? Eine Liebeserklärung an eine fast vergessene Kulturform und ein leiser Protest gegen die Entzauberung des Alltäglichen.

„Wer Stapel alter Briefschaften durchsieht, dem sagt oft eine Marke, die längst außer Kurs ist, auf einem brüchigen Umschlag mehr als Dutzende von durchlesenen Seiten.“ So beginnt Walter Benjamin seinen ![]() Essay „Briefmarken-Handlung“.

Essay „Briefmarken-Handlung“.

*

Wenn Bilder verschwinden: Das stille Aus der Briefmarke im digitalen Zeitalter

Ich weiß nicht, ob Sie es schon bemerkt haben, aber diese Miniaturkunst verschwindet langsam aus unserem Alltagsleben.

Die meisten Pakete, die heute verschickt und empfangen werden, enthalten Waren aus Onlineshops. Diese Sendungen sind gesichtslos und langweilig – statt Briefmarken gibt es darauf nur schwarz-weiße Strich- und QR-Codes. Na ja, das sind Unternehmen, die Massenprodukte verkaufen. Aber wenn ich zur Post gehe, erwarte ich mindestens eine echte Briefmarke auf meinem Umschlag, was leider heutzutage selten der Fall ist. Immer öfter bekomme ich auch von Freund*innen Briefe mit Strichcodes – da ist mein Schönheitssinn entsetzt. Ich schätze, Menschen in meinem Alter sind so ziemlich die letzte Generation, die noch Briefe schreibt und verschickt und sich für Briefmarken interessiert. Warum hat die Post plötzlich beschlossen, dass Briefmarken nicht mehr benötigt werden? Lebt die Philatelie noch – oder ist sie bereits eingemottet?

Sammeln ohne System: Eine Kindheit zwischen Ästhetik und Unordnung

Als ich noch zur Schule ging, habe ich Briefmarken gesammelt. Woher die Idee kam, weiß ich nicht mehr. Meine Schulfreundinnen waren von Postkarten oder Taschenkalendern mit süßen Katzen in Körbchen fasziniert; niemand interessierte sich für Briefmarken, als ob schon damals diese Postwertzeichen zu etwas Altmodischem wurden. Ich besaß ein solides, tiefblauen A4-Album in einem Schuber sowie ein paar kleine Leporello-Alben. Auf jeder Seite gab es durchsichtige Folienstreifen, in die man die Briefmarken stecken sollte. Die dicken Seiten wurden von transparentem Seidenpapier geschützt, das angenehm raschelte und dem Geschehen eine gewisse Ästhetik der Unbeschwertheit und Sorgfalt verlieh.

Von Natur aus bin ich gar keine Sammlerin. Ich fand es schwierig, die Briefmarken unter die Folienstreifen zu bekommen. Hier und da lagen sie seitlich oder schräg, oder eine überdeckte die andere. Ordentlichkeit war nicht meine Stärke. Ich interessierte mich nicht wirklich für das Sammeln per se, und ich habe mich auch auf kein bestimmtes Thema begrenzt, wie es echte Sammler*innen oft tun.

Was mich faszinierte, waren die Bilder und Informationen – die Miniaturschönheiten, die Reize. Ich bewunderte sie und staunte über die Farben und klitzekleinen Details. Damals gab es keine Flut von Visuellem wie heute, sogar Kinderbücher hatten kaum Bilder. Briefmarken füllten diese visuelle Leere und verbanden mich mit der Welt. Dank ihnen konnte ich mir vorstellen, wie Mahatma Gandhi aussah oder das Gemälde des Künstlers Valentín Sanz Carta, das 1988 anlässlich des 170-jährigen Bestehens der kubanischen Kunstschule San Alejandro erschien.

Volha Hapeyevas Briefmarken aus der Kindheit © Lidzija Daroščanka

Miniaturwissen vor dem Internet: Briefmarken als Bildung und Fantasiereise

In gewisser Weise waren Briefmarken eine Art Vor-Internet-Google: Durch sie konnte man auf erstaunliche Dinge stoßen, von deren Existenz ich als Kind nichts wusste. Sie weckten Wissensdurst und Neugier – auf alles. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich heute für alles interessiere, vom Weltraum bis zum Lemming, von Flugzeugen bis zur tansanischen Flora.

Als ich zwölf war, reiste ich mit einer Gruppe nach Irland und begegnete dort einem Kunstlehrer, der zu einem Brieffreund wurde. Seine Briefe brachten eine neue Welt mit. Wenn sie kamen, dämpfte ich die Briefmarken mit dem Wort Éire, indem ich das Kuvert über einen Topf mit kochendem Wasser hielt: ein Rotkehlchen, Spideog auf Irisch, Robin auf Englisch, die Information, die ich diesem winzigen Stück Papier (23 mm x 26 mm) entnahm, oder keltischer Schmuck aus archäologischen Funden oder ein Engel mit einer Harfe.

In der frühen UdSSR wurde die Philatelie in zweierlei Hinsicht wahrgenommen:

• Einerseits wurde im Rahmen der Kulturpolitik der UdSSR in den 1920er- und 1930er-Jahren das Interesse an Briefmarken geweckt und bei Kindern die Philatelie gefördert.

• Andererseits wurde in den 1930er-Jahren die Faszination für Briefmarken oft mit „kleinbürgerlichen“ Interessen in Verbindung gebracht.

In der sowjetischen Literatur der 1920er- und 1950er-Jahre wurde das Bild des Briefmarkensammlers manchmal als Karikatur eines ehemaligen Adeligen oder eines Intellektuellen verwendet. Das verwundert kaum, da im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert das Versenden von Briefen (insbesondere ins Ausland) Lese- und Schreibkenntnisse, Geld und Zugang zu Postdiensten voraussetzte.

Briefmarken können nicht nur als Kunstobjekte, sondern auch als Objekte der Staatsideologie und -propaganda betrachtet werden. Anhand der Motive, die eine Regierung für die Briefmarken genehmigte, konnte man den politischen Kurs des Landes, seine Verbündeten und Feinde einschätzen. So dienten die Briefmarken als Anker für die Schaffung des kollektiven Gedächtnisses der Nation.

Beim Durchblättern des ![]() Erika-Mann-Nachlasses im Literaturarchiv der Monacensia stoße ich auf ein vertrautes Wort auf dem Umschlag: Éire – ein Brief aus Irland von 1967. Erika Mann erhielt viele Briefe aus verschiedenen Ländern – Israel, Norwegen, Amerika. War auch sie eine Markensammlerin? Auf einigen Umschlägen sind zwar Briefmarken ausgeschnitten, aber ob sie das getan hat oder jemand anderes, wissen wir nicht.

Erika-Mann-Nachlasses im Literaturarchiv der Monacensia stoße ich auf ein vertrautes Wort auf dem Umschlag: Éire – ein Brief aus Irland von 1967. Erika Mann erhielt viele Briefe aus verschiedenen Ländern – Israel, Norwegen, Amerika. War auch sie eine Markensammlerin? Auf einigen Umschlägen sind zwar Briefmarken ausgeschnitten, aber ob sie das getan hat oder jemand anderes, wissen wir nicht.

Foto aus dem Monacensia-Archiv / Erika-Mann-Nachlass © Volha Hapeyeva

Max Mohr schickte Briefmarken aus dem fernen Shanghai an seine Tochter Eva, in der Hoffnung, dass sie sich davon angezogen fühlen würde.

Foto aus dem Monacensia-Archiv, Max-Mohr-Nachlass © Volha Hapeyeva

Männer, Macht und Marken: Philatelie als exklusive Sammlerwelt

Die „Roll of Distinguished Philatelists“ ist eine internationale philatelistische Auszeichnung, die 1921 vom Philatelistischen Kongress Großbritanniens eingeführt wurde. Zweiundvierzig Philatelisten wurden posthum als „Väter der Philatelie“ geehrt. Wie zu vermuten ist, finden sich auf der Liste nur männliche Namen, da das Sammeln prestigeträchtiger, seltener Briefmarken Kapital, Verbindungen und die Möglichkeit zu reisen erforderte. Die erste Frau, die sich in die Liste eintrug, war Louise Boyd Dale im Jahr 1956. Als Tochter eines renommierten Philatelisten war ihr die Atmosphäre des Briefmarkensammelns von klein auf vertraut – umgeben von den seltenen Sammlungen ihres Vaters und seiner vielen angesehenen Philatelistenfreunde. Und trotz ihrer großen und zweifellos bedeutenden Verdienste ist es unwahrscheinlich, dass die damals ausschließlich männliche Philateliegesellschaft sie ohne ihren einflussreichen, wohlhabenden Vater akzeptiert hätte.

Frauen, Künstlerinnen und ihr Beitrag zur Briefmarkenwelt

Während es kaum Briefmarken sammelnde Frauen gab und gibt, konnten diese unter den Briefmarken-Kunstschaffenden auch ohne männliches Mäzenatentum zu Ruhm gelangen.

Elisabeth von Janota-Bzowski (1912-2012) gilt als Grand Dame der Philatelie, obwohl sie erst im Alter von 65 Jahren begonnen hat, Briefmarken zu gestalten.[1] Die in Prag als Elisabeth Rupp geborene Grafikerin hatte als Illustratorin und Modedesignerin international Karriere gemacht. Seit 1977 bereicherte sie das Erscheinungsbild der Deutschen Post mit einer Vielzahl kunstvoller Briefmarken. Ihre Entwürfe widmeten sich oft den Gesichtern großer Persönlichkeiten – Martin Luther, Goethe, Anne Frank –, die sie mit solcher Feinheit und Präzision zu Papier brachte, dass man meint, keine Zeichnungen, sondern Miniaturfotografien in Händen zu halten. Ihr letzter Entwurf erschien 2002 zum 125. Geburtstag Hermann Hesses. Die meisten der berühmten Persönlichkeiten, die Janota-Bzowski zeichnete, waren Männer. Es brauchte Zeit, bis Frauen auf Briefmarken dargestellt wurden. Wie auch bei Straßennamen kamen zuerst Mitglieder der königlichen Familie (oder fiktionale Figuren wie Germania) zu Ehren und erst Jahre später Politikerinnen, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen.

Eine Künstlerin aus Bayern hatte mehr Glück: Sie wurde für eine Briefmarke mit dem Bild einer Frau darauf berühmt. Die Münchner Grafikerin Antonia Graschberger (geb. 1958) entwarf die wertvollste moderne Briefmarke der Welt, die Audrey-Hepburn-Wohlfahrtsmarke. Ursprünglich für 1,60 DM geplant, wurde sie wegen Bildrechtsproblemen zurückgezogen und fast der ganze Bestand vernichtet. Einige Exemplare gelangten dennoch in Umlauf und erzielten bei Auktionen bis zu 135.000 Euro. Antonia Graschberger, die seit 1982 Briefmarken gestaltet, ist unter Philatelisten ein Star. Ihr erfolgreichstes Werk „Rosengruß“ verkaufte sich über 900 Millionen Mal. Doch trotz ihres Ruhms hat Graschberger keine finanziellen Vorteile durch die hohen Auktionspreise.

Apropos Bayern: Die erste deutsche Briefmarke erschien 1849 hierzulande und wurde „Schwarzer Einser“ genannt.

Briefmarke „Rosengruß“ von Antonia Graschberger

Verbotene Bilder: Wenn Briefmarken zur politischen Gefahr werden

Meine bescheidene und nur für mich interessante Briefmarkensammlung befindet sich in Minsk. Ich habe meine Mutter gebeten, diese zu fotografieren, weil ich sie nicht besuchen kann, meine Mutter kein Visum hat, und es sehr schwierig ist, eines zu bekommen. Für einige Briefmarken in meinem alten Album kann man jetzt verurteilt und inhaftiert werden. Was früher ehrenhaft und Teil der Geschichte des Landes war, wird heute als Bedrohung und Terrorismus angesehen.

Kein Wunder, dass die Briefmarken aussterben. Das ist die Kunst des langsamen Tempos. Heute, bei all dem Einkaufen und Versenden, bei Dutzenden E-Mails am Tag (für die man nicht einmal Briefmarken braucht), kommt es nicht mehr infrage, diese Miniatur-Zeitkapseln herauszusuchen, zu betrachten und darüber nachzudenken. Heute kann man hingegen selbst zur Briefmarkenschöpferin werden, ganz legal – die Deutsche Post bietet diesen Service an.

Zum Abschluss seines Essays über Briefmarken vergleicht Benjamin deren Sprache mit der Sprache der Blumen, wobei er jedoch den Herbst und das Vergehen dieser Kunst vorwegnimmt: „Sie wird das zwanzigste [Jahrhundert] nicht überleben.“ Sein prophetischer Satz hat sich fast bewahrheitet – fast, denn im 21. Jahrhundert findet man immer noch Marken auf Briefumschlägen.

Volha Hapeyevas Briefmarken aus der Kindheit © Lidzija Daroščanka

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

Lesetipp zu Briefmarken und ![]() #FemaleHeritage:

#FemaleHeritage:

• ![]() „Frauenrechtlerinnen auf Briefmarken späte Ehrung auf dem Postweg“, Johanna Geßner (16.12.2020)

„Frauenrechtlerinnen auf Briefmarken späte Ehrung auf dem Postweg“, Johanna Geßner (16.12.2020)

[1] Mehr über Elisabeth von Janota-Bzowski im Buch: Annika Strathmann; Wilfried Korfmacher: Leben und Werk der Elisabeth von Janota-Bzowski: Grande Dame der Briefmarkengestaltung. Düsseldorf, 2013.