„Darf man Liebesbriefe mit der Maschine schreiben?“ – Literarische Erkundungen (19)

Die Schreibmaschine ist heute ein Archaismus. Doch vor noch nicht allzu langer Zeit war sie eine technische Neuheit, so fremdartig, dass einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller sie nicht benutzen wollten und weiterhin mit der Hand schrieben oder jemanden anderen ihren Text tippen ließen.

Die Schreibmaschine wurde zum Bindeglied zwischen dem Schreiben mit der Hand und dem Schreiben am Computer. In gewisser Weise ist der Computer in Bezug auf das Tippen eine weiterentwickelte Schreibmaschine. Außerdem ist die Schreibmaschine ein Drucker, der, wie sie selbst, ohne Strom funktioniert.

Zweifellos hat die Schreibmaschine Schriftstellerinnen und Schriftsteller und damit die Literatur beeinflusst. Diese literarische Erkundung von Volha Hapeyeva ist einer wunderbaren Erfindung gewidmet, die längst zum Kultobjekt geworden ist.

*

Spuren im Monacensia-Archiv: Max Mohr zur Schreibmaschine

Draußen vor dem Fenster des Raumes, in dem ich die weißen Aktenordner mit Archivdokumenten durchsehe, ist es düster und trist. Und auch mein geliebtes München rettet nicht den Tag. Auf der Suche nach, ich weiß nicht was, bewege ich mit weißen, weichen Handschuhen dünne Blätter Papier, die ihre Schöpfer überlebt haben. Es ist ein sehr seltsames Gefühl, aber noch seltsamer ist es, den Menschen hinter den Buchstaben zu sehen. Erstaunlich, wie diese scheinbar unbedeutenden schwarzen Schnörkel ganze Leben und Epochen in sich bergen.

Als ich die Korrespondenz von Max Mohr im Archiv bestellte, wusste ich so gut wie nichts über ihn, nur das wenige, was Anke Buettner mir im Flur der Monacensia hatte erzählen können. Praktizierender Arzt, gezwungen, nach China zu gehen, Frau und Tochter in Bayern zurücklassend, Autor von Romanen und Theaterstücken.

In einer Archivmappe finde ich einen Brief von Oskar Maria Graf, in dem er Max Mohr nach dessen Meinung zu seinem Roman fragt. In einer anderen – ganz dicken – Mappe ist Mohrs Briefwechsel mit D. H. Lawrence. Aus einem Brief vom Fischer Verlag erfährt man zum Beispiel, warum der Verlag auf die Veröffentlichung von Lady Chatterley’s Lover verzichtet hat. Der Hauptgrund war das Erscheinen einer Ausgabe in Paris, die der seinigen zu große Konkurrenz gemacht hätte. Heute versteht man nicht, wieso. Der Verleger erklärt:

Das deutsche Leserpublikum solcher Bücher beherrscht auch die französische und englische Sprache und kauft sich natürlich das Buch in der Ausgabe, die am billigsten ist. (24.10.1929).

Man kann davon ausgehen, dass der Buchmarkt in Europa zu jener Zeit kleiner und einheitlicher war. Es ist auch bemerkenswert, dass das Publikum Bücher in drei Sprachen kaufte.

Was mich aber am meisten beeindruckt, ist der Briefwechsel von Max Mohr mit seiner Frau Käthe und seiner Tochter Eva. Die Herzlichkeit, die in diesen Briefen zu spüren ist, hüllt auch mich ein.

„Darf man Liebesbriefe mit der Maschine schreiben?“ – Nein, sagt das Guggele – ja, sag ich, wenn man weder Tinte noch Blei im Zimmer hat und im Bett liegt und den ganzen Sonntag nach der Film-Funk-Presse-Hölle und den 10000000 Quatschen am Telefon und in den Bureaus keinen Menschen sprechen will als die einzige süsse Liebste und ihr kleines Evalein. (Sonntag, 29.05.1932)

Die Frage, was mit der Hand und was mit der Maschine geschrieben werden kann oder darf, taucht immer wieder in Max Mohrs Briefwechsel mit seiner Frau auf.

In einem anderen Brief sind die ersten zwei Seiten handgeschrieben und auf Seite drei schreibt Max Mohr: „jetzt kommt die Maschine und da kommen natürlich gleich die weniger schönen Dinge.“

Am 21. Oktober 1935 schrieb er an seine Frau „Meine liebste Kaethe, verzeih die Schreibmaschine, ich bin heute abend einfach zu todmüde, um mit der Hand zu schreiben und so klappert es sich ganz gemütlich hier in meinem Sprechzimmer herunter.“

Zwischen Skepsis und Stil: Haltungen zur Schreibmaschine

Viele literarische Meisterwerke des 20. Jahrhunderts sind auf Schreibmaschinen entstanden. Der erste Autor, der ein auf einer Schreibmaschine getipptes Buchmanuskript verschickte, war der Besitzer eines noch experimentellen Remington-Modells: Mark Twain. Christopher Latham Sholes, der die Schreibmaschine 1868 patentieren lassen hatte, verkaufte seine Erfindung an Remington und Söhne, ein Unternehmen, das Waffen herstellte, und 1874 gingen die Schreibmaschinen in die Massenproduktion. Sie wurden bald Remington genannt.

Ein weiterer berühmter Bewohner des Monacensia-Archivs schätzte Schreibmaschinen überhaupt nicht: Thomas Mann schrieb mit der Hand. Oder er diktierte, sodass jemand anderer (oft Tochter Erika) seine Texte abtippen musste.

Sascha, die Tochter eines anderen, von Thomas Mann verehrten Schriftstellers, nebenbei bemerkt, tippte auch für ihren Vater: Graf Leo Tolstoi war einer der Ersten in der russischen Literatur, der vom technischen Fortschritt profitierte. Seine Schreibmaschine bekam er von Remington als Geschenk. Der Produzent wollte dem berühmten Humanisten und Pazifisten zeigen, dass er nicht nur Gewehre herstellte. In Jasnaja Poljana, dem Wohnort von Tolstoi, gab es ein sogenanntes Remington-Zimmer.

In der russischen Sprache wurde Anfang des 20. Jahrhunderts das Wort „Remingtonist“ für Männer und „Remingtonistka“ für Frauen als Maschinenschreiber*innen verwendet. In der deutschen Sprache findet man auch kuriose Varianten, die früher als Bezeichnung für Büromitarbeiterinnen galten:

• Schreibdame

• Schreibmamsell

• Schreibfräulein

• Schreibmaus

• Schreibe(r)lein

• Schreibmaschine

• Schreibhexe

Nur der letzte Begriff hat im Wörterbuch den Vermerk „pejorativ“.

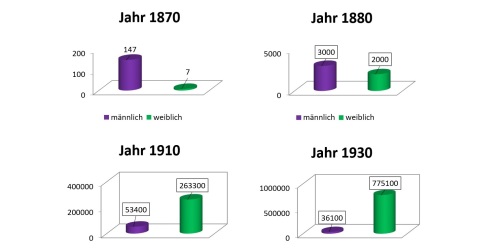

In den 60 Jahren seines Bestehens hat der Beruf des Maschinenschreibers seine geschlechtliche Identität völlig verändert (wie es die Diagramme zeigen). Obwohl es die Ansicht gibt, dass die Schreibmaschine den Frauen Zugang zum Allerheiligsten der Männer verschaffte – der „Texterstellung“ –, und dass dies zur Emanzipation beitrug, bin ich skeptisch gegenüber solchen Behauptungen, da Frauen dadurch immer noch in einer Dienstleistungsrolle waren. Außerdem führt jede Feminisierung eines Berufs dazu, dass er weniger gut bezahlt wird und weniger Prestige genießt.

Diagramm. Stenografen und Maschinenschreiber der Vereinigten Staaten nach Geschlechtern[1]

Walter Benjamin mochte keine Schreibmaschinen, die ihn von der langsamen, methodischen Arbeit der Hand distanzierten. Gertrude Stein teilte Walter Benjamins Abneigung gegen das Tippen. Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts waren besorgt über die Entfremdung des Schreibens. Und doch hatte die Schreibmaschine, anders als der Computer, viel mit Materialität zu tun. Mit Kraft auf die Tasten zu tippen, Papier einzulegen, den Schlitten zu drehen, das Farbband zu wechseln und im Falle eines Fehlers alles neu zu tippen, das war harte Arbeit. Möglicherweise wurde dadurch die Einstellung zum Text und zu den Wörtern beeinflusst – sie wurden höher bewertet. Es gibt die Meinung, dass die Schreibmaschine auch die Stilistik des Schreibens beeinflusste, indem sie Minimalismus und Understatement diktierte – die Bearbeitung erforderte besondere Aufmerksamkeit und Anstrengung. Statistisch gesehen hat sich die durchschnittliche Länge eines literarischen Textes seit dem Übergang zum Computer um zwanzig Prozent erhöht. Es ist physisch viel einfacher geworden, zu schreiben. Wörter sind sozusagen billiger geworden.

Im Gegensatz zu Thomas Mann, Walter Benjamin oder Gertrude Stein mochte Friederike Mayröcker ihre Schreibmaschine sehr. Die österreichische Dichterin hatte das Modell Hermes Baby und noch zwei weitere in Reserve für den Fall, dass eine kaputtging. „Ich kann ja auf keinen anderen schreiben, das ist so eine Intimität mit dieser Maschine. Das ist fast so wie ein Mensch“, sagte Mayröcker in einer Radiosendung.

Eine grafische Eigenschaft, für die Friederike Mayröcker auch berühmt ist, entstand durch ihre erste Schreibmaschine: Da diese kein scharfes S hatte, schrieb Mayröcker stattdessen sz. Ein möglicher Grund für die Einführung des „ss“ anstelle des „ß“ in der Schweiz ab 1906 war die Verbreitung von Schreibmaschinen und die Notwendigkeit, auf der einheitlichen schweizerischen Tastatur Platz für französische und italienische Buchstaben (ç, à, é und è) zu schaffen.

Ich habe die Zeiten der Schreibmaschinen noch erlebt. In den letzten Schuljahren mussten wir eine berufliche Basisausbildung machen. Ich habe mich für Schreibmaschine und Büroarbeit entschieden, andere Perspektiven waren Lebensmittelhandel oder Nähen. Die Frau, die uns das Maschineschreiben beibrachte, war eine ziemlich unangenehme Person. Jeden Montag gingen wir zum Kurs in ein anderes Gebäude und hämmerten wie verrückt auf die Tasten. Ich mochte die Schreibmaschine und auch das Tippen, aber nicht die Lehrmethoden. Nach zwei Jahren Ausbildung musste man eine Prüfung ablegen und 200 Schläge pro Minute tippen, und zwar nach der Blindmethode, bei der man nicht auf die Tastatur schauen kann. Meine Mutter besorgte für mich damals eine Schreibmaschine aus einem Verleih, damit ich meine Tippgeschwindigkeit trainieren konnte. Ich bin nicht mehr sicher, von welcher Firma diese Schreibmaschine war, aber sie war relativ klein und schwarz. Mit großer Freude tippte ich darauf meine ersten Gedichte und Übersetzungen. Als ich meine Mutter fragte, ob sie zu Hause eine Schreibmaschine hatten, konnte sie sich kaum erinnern, ob sie Schreibmaschinen überhaupt gesehen hatte als Kind, obwohl ihr Vater Schuldirektor war. Die Sache war, dass bis in die 1960er-Jahre jede Schreibmaschine in der UdSSR von der Ersten Abteilung[2] kontrolliert wurde. Es gab Zeiten, in denen man die Schreibmaschine an Feiertagen und Wochenenden abgeben musste.

Wo Technik endet und Sehnsucht bleibt

Die Schreibmaschine trat ihren Triumphzug um die Welt an und erschien nun auch auf den Leinwänden von Künstlerinnen.

Links: Florine Stettheimer, Carl Van Vechten (1880-1964), 1922. Rechts: Nadeschda Udalzowa, Schreibmaschinistin, 1916.

Florine Stettheimer (1871-1944) stammte aus einer deutsch-jüdischen Familie und war eine amerikanische Malerin, Feministin, Theaterdesignerin, Dichterin und Salonnière. Nadeschda Udalzowa (1886[1885]-1961) war eine Vertreterin der russischen Avantgarde in der Malerei.

Ein Stolperstein für die klassische Konstruktion der Schreibmaschine blieb aber doch: China und die Hieroglyphenschrift, deswegen war die Nachfrage nach Remington in dieser Region gering. Da Schriftzeichen keine Buchstaben sind, ist das Schreibmaschinenprinzip ein ganz anderes. Die ersten chinesischen Schreibmaschinen waren sehr umständlich zu bedienen. Jedes Zeichen benötigte eine eigene Taste. Um einen Text zu tippen, suchte der Schreiber aus 6.000 Zeichen mit einer Lupe nach dem gewünschten. Dann drückte er auf einen Hebel, um den „Fuß“ zu aktivieren, der das Zeichen ergriff und auf das Papier druckte. Auch mit großer Erfahrung konnten nicht mehr als elf Zeichen pro Minute gedruckt werden.

Kannte Max Mohr solche Maschinen aus Shanghai, wo er im Exil seine Arztpraxis hatte? Wahrscheinlich hätte er solche Erfahrungen gerne mit seiner Tochter geteilt, der er Postkarten mit lustigen Bildern von chinesischen Kindern oder dem Berg Fuji schickte. Auf einer georgischen Postkarte schrieb Max Mohr den Namen seiner Tochter in russisch-kyrillischen (die er als ein Durcheinander bezeichnete) und chinesischen Schriftzeichen. „Hab schon große Sehnsucht, du musst bald kommen! So viel Schönes überall. Aber bei euch noch schöner!“, schrieb er an sein liebstes Evalein, wie er sie nannte.

Aufgrund der Absurdität der Kriege und des Hasses konnte Max Mohr auch nach seinem Tod seine Familie nicht erreichen. Der Kapitän des Schiffes, das Mohrs Urne transportierte, war gezwungen, diese ins Meer zu werfen: Juden war 1937 die Rückkehr nach Deutschland verboten – selbst in Form von Asche.

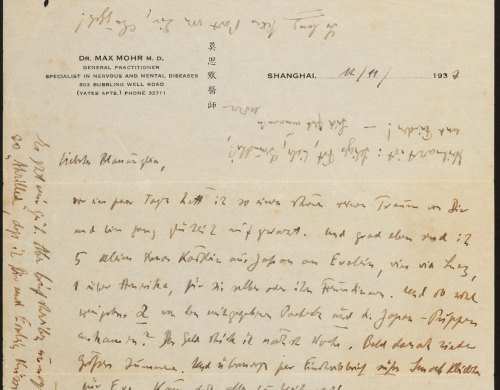

Seinen letzten Brief schrieb Max Mohr einen Tag vor seinem Tod mit der Hand.

Fragment von Max Mohrs letzten Brief. Monacensia, Literaturarchiv.

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

[1] Diese Aufstellung trennt nicht zwischen stenografischer Handschrift und Remingtons Maschinenschrift. REPORT ON POPULATION OF THE 16TH CENSUS OF THE UNITED STATES, 1943, zitiert bei DAVIES, 1974: 10.

[2] Die Erste Abteilung war als Teil des KGB für die Geheimhaltung und politische Sicherheit des Arbeitsplatzes jedes Unternehmens oder jeder Institution der Sowjetunion zuständig, die sich mit technischen oder wissenschaftlichen Informationen jeglicher Art befassten oder Druckfunktionen hatten (z. B. Verlage). Zu ihren Aufgaben gehörte die Kontrolle des Zugangs zu Informationen, die als Staatsgeheimnis gelten, von Auslandsreisen und von Veröffentlichungen.

„Darf man Liebesbriefe mit der Maschine schreiben?“ – Literarische Erkundungen (19)

Die Schreibmaschine ist heute ein Archaismus. Doch vor noch nicht allzu langer Zeit war sie eine technische Neuheit, so fremdartig, dass einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller sie nicht benutzen wollten und weiterhin mit der Hand schrieben oder jemanden anderen ihren Text tippen ließen.

Die Schreibmaschine wurde zum Bindeglied zwischen dem Schreiben mit der Hand und dem Schreiben am Computer. In gewisser Weise ist der Computer in Bezug auf das Tippen eine weiterentwickelte Schreibmaschine. Außerdem ist die Schreibmaschine ein Drucker, der, wie sie selbst, ohne Strom funktioniert.

Zweifellos hat die Schreibmaschine Schriftstellerinnen und Schriftsteller und damit die Literatur beeinflusst. Diese literarische Erkundung von Volha Hapeyeva ist einer wunderbaren Erfindung gewidmet, die längst zum Kultobjekt geworden ist.

*

Spuren im Monacensia-Archiv: Max Mohr zur Schreibmaschine

Draußen vor dem Fenster des Raumes, in dem ich die weißen Aktenordner mit Archivdokumenten durchsehe, ist es düster und trist. Und auch mein geliebtes München rettet nicht den Tag. Auf der Suche nach, ich weiß nicht was, bewege ich mit weißen, weichen Handschuhen dünne Blätter Papier, die ihre Schöpfer überlebt haben. Es ist ein sehr seltsames Gefühl, aber noch seltsamer ist es, den Menschen hinter den Buchstaben zu sehen. Erstaunlich, wie diese scheinbar unbedeutenden schwarzen Schnörkel ganze Leben und Epochen in sich bergen.

Als ich die Korrespondenz von Max Mohr im Archiv bestellte, wusste ich so gut wie nichts über ihn, nur das wenige, was Anke Buettner mir im Flur der Monacensia hatte erzählen können. Praktizierender Arzt, gezwungen, nach China zu gehen, Frau und Tochter in Bayern zurücklassend, Autor von Romanen und Theaterstücken.

In einer Archivmappe finde ich einen Brief von Oskar Maria Graf, in dem er Max Mohr nach dessen Meinung zu seinem Roman fragt. In einer anderen – ganz dicken – Mappe ist Mohrs Briefwechsel mit D. H. Lawrence. Aus einem Brief vom Fischer Verlag erfährt man zum Beispiel, warum der Verlag auf die Veröffentlichung von Lady Chatterley’s Lover verzichtet hat. Der Hauptgrund war das Erscheinen einer Ausgabe in Paris, die der seinigen zu große Konkurrenz gemacht hätte. Heute versteht man nicht, wieso. Der Verleger erklärt:

Das deutsche Leserpublikum solcher Bücher beherrscht auch die französische und englische Sprache und kauft sich natürlich das Buch in der Ausgabe, die am billigsten ist. (24.10.1929).

Man kann davon ausgehen, dass der Buchmarkt in Europa zu jener Zeit kleiner und einheitlicher war. Es ist auch bemerkenswert, dass das Publikum Bücher in drei Sprachen kaufte.

Was mich aber am meisten beeindruckt, ist der Briefwechsel von Max Mohr mit seiner Frau Käthe und seiner Tochter Eva. Die Herzlichkeit, die in diesen Briefen zu spüren ist, hüllt auch mich ein.

„Darf man Liebesbriefe mit der Maschine schreiben?“ – Nein, sagt das Guggele – ja, sag ich, wenn man weder Tinte noch Blei im Zimmer hat und im Bett liegt und den ganzen Sonntag nach der Film-Funk-Presse-Hölle und den 10000000 Quatschen am Telefon und in den Bureaus keinen Menschen sprechen will als die einzige süsse Liebste und ihr kleines Evalein. (Sonntag, 29.05.1932)

Die Frage, was mit der Hand und was mit der Maschine geschrieben werden kann oder darf, taucht immer wieder in Max Mohrs Briefwechsel mit seiner Frau auf.

In einem anderen Brief sind die ersten zwei Seiten handgeschrieben und auf Seite drei schreibt Max Mohr: „jetzt kommt die Maschine und da kommen natürlich gleich die weniger schönen Dinge.“

Am 21. Oktober 1935 schrieb er an seine Frau „Meine liebste Kaethe, verzeih die Schreibmaschine, ich bin heute abend einfach zu todmüde, um mit der Hand zu schreiben und so klappert es sich ganz gemütlich hier in meinem Sprechzimmer herunter.“

Zwischen Skepsis und Stil: Haltungen zur Schreibmaschine

Viele literarische Meisterwerke des 20. Jahrhunderts sind auf Schreibmaschinen entstanden. Der erste Autor, der ein auf einer Schreibmaschine getipptes Buchmanuskript verschickte, war der Besitzer eines noch experimentellen Remington-Modells: Mark Twain. Christopher Latham Sholes, der die Schreibmaschine 1868 patentieren lassen hatte, verkaufte seine Erfindung an Remington und Söhne, ein Unternehmen, das Waffen herstellte, und 1874 gingen die Schreibmaschinen in die Massenproduktion. Sie wurden bald Remington genannt.

Ein weiterer berühmter Bewohner des Monacensia-Archivs schätzte Schreibmaschinen überhaupt nicht: Thomas Mann schrieb mit der Hand. Oder er diktierte, sodass jemand anderer (oft Tochter Erika) seine Texte abtippen musste.

Sascha, die Tochter eines anderen, von Thomas Mann verehrten Schriftstellers, nebenbei bemerkt, tippte auch für ihren Vater: Graf Leo Tolstoi war einer der Ersten in der russischen Literatur, der vom technischen Fortschritt profitierte. Seine Schreibmaschine bekam er von Remington als Geschenk. Der Produzent wollte dem berühmten Humanisten und Pazifisten zeigen, dass er nicht nur Gewehre herstellte. In Jasnaja Poljana, dem Wohnort von Tolstoi, gab es ein sogenanntes Remington-Zimmer.

In der russischen Sprache wurde Anfang des 20. Jahrhunderts das Wort „Remingtonist“ für Männer und „Remingtonistka“ für Frauen als Maschinenschreiber*innen verwendet. In der deutschen Sprache findet man auch kuriose Varianten, die früher als Bezeichnung für Büromitarbeiterinnen galten:

• Schreibdame

• Schreibmamsell

• Schreibfräulein

• Schreibmaus

• Schreibe(r)lein

• Schreibmaschine

• Schreibhexe

Nur der letzte Begriff hat im Wörterbuch den Vermerk „pejorativ“.

In den 60 Jahren seines Bestehens hat der Beruf des Maschinenschreibers seine geschlechtliche Identität völlig verändert (wie es die Diagramme zeigen). Obwohl es die Ansicht gibt, dass die Schreibmaschine den Frauen Zugang zum Allerheiligsten der Männer verschaffte – der „Texterstellung“ –, und dass dies zur Emanzipation beitrug, bin ich skeptisch gegenüber solchen Behauptungen, da Frauen dadurch immer noch in einer Dienstleistungsrolle waren. Außerdem führt jede Feminisierung eines Berufs dazu, dass er weniger gut bezahlt wird und weniger Prestige genießt.

Diagramm. Stenografen und Maschinenschreiber der Vereinigten Staaten nach Geschlechtern[1]

Walter Benjamin mochte keine Schreibmaschinen, die ihn von der langsamen, methodischen Arbeit der Hand distanzierten. Gertrude Stein teilte Walter Benjamins Abneigung gegen das Tippen. Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts waren besorgt über die Entfremdung des Schreibens. Und doch hatte die Schreibmaschine, anders als der Computer, viel mit Materialität zu tun. Mit Kraft auf die Tasten zu tippen, Papier einzulegen, den Schlitten zu drehen, das Farbband zu wechseln und im Falle eines Fehlers alles neu zu tippen, das war harte Arbeit. Möglicherweise wurde dadurch die Einstellung zum Text und zu den Wörtern beeinflusst – sie wurden höher bewertet. Es gibt die Meinung, dass die Schreibmaschine auch die Stilistik des Schreibens beeinflusste, indem sie Minimalismus und Understatement diktierte – die Bearbeitung erforderte besondere Aufmerksamkeit und Anstrengung. Statistisch gesehen hat sich die durchschnittliche Länge eines literarischen Textes seit dem Übergang zum Computer um zwanzig Prozent erhöht. Es ist physisch viel einfacher geworden, zu schreiben. Wörter sind sozusagen billiger geworden.

Im Gegensatz zu Thomas Mann, Walter Benjamin oder Gertrude Stein mochte Friederike Mayröcker ihre Schreibmaschine sehr. Die österreichische Dichterin hatte das Modell Hermes Baby und noch zwei weitere in Reserve für den Fall, dass eine kaputtging. „Ich kann ja auf keinen anderen schreiben, das ist so eine Intimität mit dieser Maschine. Das ist fast so wie ein Mensch“, sagte Mayröcker in einer Radiosendung.

Eine grafische Eigenschaft, für die Friederike Mayröcker auch berühmt ist, entstand durch ihre erste Schreibmaschine: Da diese kein scharfes S hatte, schrieb Mayröcker stattdessen sz. Ein möglicher Grund für die Einführung des „ss“ anstelle des „ß“ in der Schweiz ab 1906 war die Verbreitung von Schreibmaschinen und die Notwendigkeit, auf der einheitlichen schweizerischen Tastatur Platz für französische und italienische Buchstaben (ç, à, é und è) zu schaffen.

Ich habe die Zeiten der Schreibmaschinen noch erlebt. In den letzten Schuljahren mussten wir eine berufliche Basisausbildung machen. Ich habe mich für Schreibmaschine und Büroarbeit entschieden, andere Perspektiven waren Lebensmittelhandel oder Nähen. Die Frau, die uns das Maschineschreiben beibrachte, war eine ziemlich unangenehme Person. Jeden Montag gingen wir zum Kurs in ein anderes Gebäude und hämmerten wie verrückt auf die Tasten. Ich mochte die Schreibmaschine und auch das Tippen, aber nicht die Lehrmethoden. Nach zwei Jahren Ausbildung musste man eine Prüfung ablegen und 200 Schläge pro Minute tippen, und zwar nach der Blindmethode, bei der man nicht auf die Tastatur schauen kann. Meine Mutter besorgte für mich damals eine Schreibmaschine aus einem Verleih, damit ich meine Tippgeschwindigkeit trainieren konnte. Ich bin nicht mehr sicher, von welcher Firma diese Schreibmaschine war, aber sie war relativ klein und schwarz. Mit großer Freude tippte ich darauf meine ersten Gedichte und Übersetzungen. Als ich meine Mutter fragte, ob sie zu Hause eine Schreibmaschine hatten, konnte sie sich kaum erinnern, ob sie Schreibmaschinen überhaupt gesehen hatte als Kind, obwohl ihr Vater Schuldirektor war. Die Sache war, dass bis in die 1960er-Jahre jede Schreibmaschine in der UdSSR von der Ersten Abteilung[2] kontrolliert wurde. Es gab Zeiten, in denen man die Schreibmaschine an Feiertagen und Wochenenden abgeben musste.

Wo Technik endet und Sehnsucht bleibt

Die Schreibmaschine trat ihren Triumphzug um die Welt an und erschien nun auch auf den Leinwänden von Künstlerinnen.

Links: Florine Stettheimer, Carl Van Vechten (1880-1964), 1922. Rechts: Nadeschda Udalzowa, Schreibmaschinistin, 1916.

Florine Stettheimer (1871-1944) stammte aus einer deutsch-jüdischen Familie und war eine amerikanische Malerin, Feministin, Theaterdesignerin, Dichterin und Salonnière. Nadeschda Udalzowa (1886[1885]-1961) war eine Vertreterin der russischen Avantgarde in der Malerei.

Ein Stolperstein für die klassische Konstruktion der Schreibmaschine blieb aber doch: China und die Hieroglyphenschrift, deswegen war die Nachfrage nach Remington in dieser Region gering. Da Schriftzeichen keine Buchstaben sind, ist das Schreibmaschinenprinzip ein ganz anderes. Die ersten chinesischen Schreibmaschinen waren sehr umständlich zu bedienen. Jedes Zeichen benötigte eine eigene Taste. Um einen Text zu tippen, suchte der Schreiber aus 6.000 Zeichen mit einer Lupe nach dem gewünschten. Dann drückte er auf einen Hebel, um den „Fuß“ zu aktivieren, der das Zeichen ergriff und auf das Papier druckte. Auch mit großer Erfahrung konnten nicht mehr als elf Zeichen pro Minute gedruckt werden.

Kannte Max Mohr solche Maschinen aus Shanghai, wo er im Exil seine Arztpraxis hatte? Wahrscheinlich hätte er solche Erfahrungen gerne mit seiner Tochter geteilt, der er Postkarten mit lustigen Bildern von chinesischen Kindern oder dem Berg Fuji schickte. Auf einer georgischen Postkarte schrieb Max Mohr den Namen seiner Tochter in russisch-kyrillischen (die er als ein Durcheinander bezeichnete) und chinesischen Schriftzeichen. „Hab schon große Sehnsucht, du musst bald kommen! So viel Schönes überall. Aber bei euch noch schöner!“, schrieb er an sein liebstes Evalein, wie er sie nannte.

Aufgrund der Absurdität der Kriege und des Hasses konnte Max Mohr auch nach seinem Tod seine Familie nicht erreichen. Der Kapitän des Schiffes, das Mohrs Urne transportierte, war gezwungen, diese ins Meer zu werfen: Juden war 1937 die Rückkehr nach Deutschland verboten – selbst in Form von Asche.

Seinen letzten Brief schrieb Max Mohr einen Tag vor seinem Tod mit der Hand.

Fragment von Max Mohrs letzten Brief. Monacensia, Literaturarchiv.

Die „Literarischen Erkundungen in und um die Monacensia“ erscheinen jeden Monat neu (jeden ersten Dienstag) und setzen dabei auf poetische Vermittlung. Volha Hapeyeva, geboren in Minsk, ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin und promovierte Linguistin. Sie wurde 2022 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Seit 2019 schreibt Volha Hapeyeva auch auf Deutsch und wohnt als Nomadin in Österreich und Deutschland. Verliebt sich leicht in Sprachen. Statt Romane liest sie gerne Wörterbücher. Hält Poesie für Lebensart.

[1] Diese Aufstellung trennt nicht zwischen stenografischer Handschrift und Remingtons Maschinenschrift. REPORT ON POPULATION OF THE 16TH CENSUS OF THE UNITED STATES, 1943, zitiert bei DAVIES, 1974: 10.

[2] Die Erste Abteilung war als Teil des KGB für die Geheimhaltung und politische Sicherheit des Arbeitsplatzes jedes Unternehmens oder jeder Institution der Sowjetunion zuständig, die sich mit technischen oder wissenschaftlichen Informationen jeglicher Art befassten oder Druckfunktionen hatten (z. B. Verlage). Zu ihren Aufgaben gehörte die Kontrolle des Zugangs zu Informationen, die als Staatsgeheimnis gelten, von Auslandsreisen und von Veröffentlichungen.