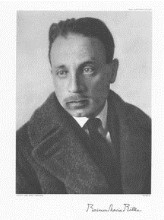

Rainer Maria Rilke: „Unglaublicher Kriegs-Gott“

Vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges wird der Dichter Rainer Maria Rilke während seines Deutschlandaufenthaltes überrascht. Er, der ahnungslos für einige Wochen aus Paris zu einem Kurzbesuch bei seiner Lebensfreundin Lou Andreas-Salomé in Göttingen aufgebrochen ist, Gespräche mit seinem Verleger Anton Kippenberg in Leipzig geführt hat und zu einer ärztlichen Behandlung nach München gereist ist, kann nach Frankreich nicht mehr zurückkehren. Weil er während des Krieges die Miete nicht zahlen kann, wird seine Habe bis auf ein paar wenige persönliche Papiere versteigert. Als unmittelbare Reaktion auf den Krieg schreibt Rilke am 2. und 3. August 1914 die Gedichtfolge Fünf Gesänge in seinen Band mit Hölderlin-Gedichten.

Rückblickend fasst er die in den Gedichten gemachte Aussage von einem „unglaublichen Kriegs-Gott“ als Irrtum: „Nur die ersten drei, vier Tage im August 1914 meinte ich einen monströsen Gott aufstehen zu sehen; gleich darauf wars nur das Monstrum, aber es hatte Köpfe, es hatte Tatzen, es hatte einen alles verschlingenden Leib –, drei Monate später sah ich das Gespenst – - und jetzt, seit wie lange schon, ist's nur die böse Ausdünstung aus dem Menschensumpf.“ (Brief an Marianne Mitford vom 15. Oktober 1915) Und schon früher am 6. November 1914 gegenüber dem deutsch-patriotisch gesinnten Bankier und Mäzen Karl von der Heydt: „In den ersten Augusttagen ergriff mich die Erscheinung des Krieges, des Kriegs-Gottes [...], jetzt ist mir längst der Krieg unsichtbar geworden, ein Geist der Heimsuchung, nicht mehr ein Gott, sondern eines Gottes Entfesselung über den Völkern.“

Der erste der Fünf Gesänge lautet wie folgt:

Zum ersten Mal seh ich dich aufstehn

hörengesagter fernster unglaublicher Kriegs-Gott.

Wie so dicht zwischen die friedliche Frucht

furchtbares Handeln gesät war, plötzlich erwachsenes.

Gestern war es noch klein, bedurfte der Nahrung, mannshoch

steht es schon da: morgen

überwächst es den Mann. Denn der glühende Gott

reißt mit Einem das Wachstum

aus dem wurzelnden Volk, und die Ernte beginnt.

Menschlich hebt sich das Feld ins Menschengewitter. Der Sommer

bleibt überholt zurück unter den Spielen der Flur.

Kinder bleiben, die spielenden, Greise, gedenkende,

und die vertrauenden Frauen. Blühender Linden

rührender Ruch durchtränkt den gemeinsamen Abschied

und für Jahre hinaus behält es Bedeutung

diesen zu atmen, diesen erfüllten Geruch.

Bräute gehen erwählter: als hätte nicht Einer

sich zu ihnen entschlossen, sondern das ganze

Volk sich zu fühlen bestimmt. Mit langsam ermessendem Blick

umfangen die Knaben den Jüngling, der schon hineinreicht

in die gewagtere Zukunft: ihn, der noch eben

hundert Stimmen vernahm, unwissend, welche im Recht sei,

wie erleichtert ihn jetzt der einige Ruf; denn was

wäre nicht Willkür neben der frohen, neben der sicheren Noth?

Endlich ein Gott. Da wir den friedlichen oft

nicht mehr ergriffen, ergreift uns plötzlich der Schlacht-Gott,

schleudert den Brand: und über dem Herzen voll Heimat

schreit, den er donnernd bewohnt, sein röthlicher Himmel.

(zit. n. Jaegle, Dietmar; Weber, Silke [Red.] (2013): August 1914, Teil „Der Krieg im Archiv. Ein Kalendarium, August 1914“, S. 47-49)

Weitere Kapitel:

Vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges wird der Dichter Rainer Maria Rilke während seines Deutschlandaufenthaltes überrascht. Er, der ahnungslos für einige Wochen aus Paris zu einem Kurzbesuch bei seiner Lebensfreundin Lou Andreas-Salomé in Göttingen aufgebrochen ist, Gespräche mit seinem Verleger Anton Kippenberg in Leipzig geführt hat und zu einer ärztlichen Behandlung nach München gereist ist, kann nach Frankreich nicht mehr zurückkehren. Weil er während des Krieges die Miete nicht zahlen kann, wird seine Habe bis auf ein paar wenige persönliche Papiere versteigert. Als unmittelbare Reaktion auf den Krieg schreibt Rilke am 2. und 3. August 1914 die Gedichtfolge Fünf Gesänge in seinen Band mit Hölderlin-Gedichten.

Rückblickend fasst er die in den Gedichten gemachte Aussage von einem „unglaublichen Kriegs-Gott“ als Irrtum: „Nur die ersten drei, vier Tage im August 1914 meinte ich einen monströsen Gott aufstehen zu sehen; gleich darauf wars nur das Monstrum, aber es hatte Köpfe, es hatte Tatzen, es hatte einen alles verschlingenden Leib –, drei Monate später sah ich das Gespenst – - und jetzt, seit wie lange schon, ist's nur die böse Ausdünstung aus dem Menschensumpf.“ (Brief an Marianne Mitford vom 15. Oktober 1915) Und schon früher am 6. November 1914 gegenüber dem deutsch-patriotisch gesinnten Bankier und Mäzen Karl von der Heydt: „In den ersten Augusttagen ergriff mich die Erscheinung des Krieges, des Kriegs-Gottes [...], jetzt ist mir längst der Krieg unsichtbar geworden, ein Geist der Heimsuchung, nicht mehr ein Gott, sondern eines Gottes Entfesselung über den Völkern.“

Der erste der Fünf Gesänge lautet wie folgt:

Zum ersten Mal seh ich dich aufstehn

hörengesagter fernster unglaublicher Kriegs-Gott.

Wie so dicht zwischen die friedliche Frucht

furchtbares Handeln gesät war, plötzlich erwachsenes.

Gestern war es noch klein, bedurfte der Nahrung, mannshoch

steht es schon da: morgen

überwächst es den Mann. Denn der glühende Gott

reißt mit Einem das Wachstum

aus dem wurzelnden Volk, und die Ernte beginnt.

Menschlich hebt sich das Feld ins Menschengewitter. Der Sommer

bleibt überholt zurück unter den Spielen der Flur.

Kinder bleiben, die spielenden, Greise, gedenkende,

und die vertrauenden Frauen. Blühender Linden

rührender Ruch durchtränkt den gemeinsamen Abschied

und für Jahre hinaus behält es Bedeutung

diesen zu atmen, diesen erfüllten Geruch.

Bräute gehen erwählter: als hätte nicht Einer

sich zu ihnen entschlossen, sondern das ganze

Volk sich zu fühlen bestimmt. Mit langsam ermessendem Blick

umfangen die Knaben den Jüngling, der schon hineinreicht

in die gewagtere Zukunft: ihn, der noch eben

hundert Stimmen vernahm, unwissend, welche im Recht sei,

wie erleichtert ihn jetzt der einige Ruf; denn was

wäre nicht Willkür neben der frohen, neben der sicheren Noth?

Endlich ein Gott. Da wir den friedlichen oft

nicht mehr ergriffen, ergreift uns plötzlich der Schlacht-Gott,

schleudert den Brand: und über dem Herzen voll Heimat

schreit, den er donnernd bewohnt, sein röthlicher Himmel.

(zit. n. Jaegle, Dietmar; Weber, Silke [Red.] (2013): August 1914, Teil „Der Krieg im Archiv. Ein Kalendarium, August 1914“, S. 47-49)