Am Königshof 2: Monatsschrift für neue Dichtung und Grafik

Ab 1919 gibt Georg Britting mit dem befreundeten Künstler Josef Achmann Die Sichel heraus, eine „Monatsschrift für neue Dichtung und Grafik“. Von seinem Zusammenleben mit dem Künstler Achmann erzählt Britting in dem 1921 verfassten Essay über Achmanns Kunst. Dort spricht der Schriftsteller nicht nur über die Entwicklung des Künstlers, sondern auch über Achmann als Freund und ihr Zusammenleben in der Wohnung am Königshof:

Manchmal, des Nachmittags, bummeln wir zum Hafen. Krane kreischen, Staub wirbelt und die Schleppschiffe riechen nach Teer. […]Nachtschwärmer, die wir sind, lieben wir den Mond. Der ist nirgends so schön wie in Regensburg. […] Wenn wir nachts um zwei oder auch um drei Uhr durch die brave, schlafende Stadt in unsere zwei Dachstuben am Königshof zurückkehren, setzt Achmann sich noch an den Tisch, raucht eine Zigarette und legt eine Holzplatte bereit.[…] Die beiden Zimmer, in denen wir leben, sind klein und niedrig. O, wir beklagen uns nicht! Die Wände sind bedeckt mit Achmanns Bildern und Schnitten und Zeichnungen. Einen Ofen haben wir, der wärmt. Einen guten, alten, treuen Kachelofen, einen Sesselherd. […] Und dann haben wir eine Kaffeemaschine. Es ist uns schon schlecht gegangen, aber es ist uns noch nie so schlecht gegangen, dass sie uns nicht den schwarzen, schwerduftenden Saft gegeben hätte, den wir bis zur Verzückung lieben. Die zwei Zimmer sind sehr schön. Aber sie haben wenig Tageslicht. So muss Achmann seine Bilder beim Schein elektrischer Lampen malen. Blendendweiß sind die Stuben, wenn die drei großen Hundertkerzigen losknallen.

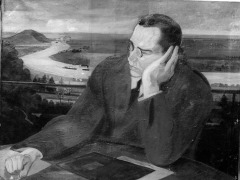

Britting-Porträts von Josef Achmann (li.) und Oskar Birckenbach

Britting und der Maler haben sich erst kurz zuvor kennen gelernt, ihre gemeinsam herausgebrachte Zeitung wird von Achmanns Mäzenin mitfinanziert. Zunächst kostet eine Ausgabe 1,50 RM, später sogar 3 RM. Die Höhe der Auflage lässt sich heute leider nicht mehr feststellen. Britting schreibt selbst und besorgt die Artikel, Achmann kümmert sich um den graphischen Teil. Zusätzlich gibt es viele weitere Mitarbeiter, die in größerem oder kleinerem Umfang ihre Werke beisteuern. Es bildet sich schnell ein Kreis von Gleichgesinnten – Hermann Seyboth, ein Freund Brittings, spricht in einem autobiographischen Aufsatz von der „literarischen Donauschule“, die Georg Britting begründete – um die beiden Künstler und deren Zeitschrift. Darunter befinden sich der Maler Oskar Birckenbach und sein Schüler Alfred Zacharias, der Maler und Dichter Willi Reindl – der zeitlebens ein Freund Brittings bleibt – sowie der Grafiker Alfred Seidl. Aber auch auswärtige Künstler schreiben für Brittings Zeitschrift, wie etwa der Schriftsteller Rudolf Pannwitz, um dessen Mitarbeit Britting sich sehr bemüht und dem er sogar einen Sonderausgabe der Sichel widmet.

Den ersten Ausgaben waren Originalholzschnitt-Drucke beigelegt, die in einer graphischen Kunstanstalt in Regensburg gedruckt werden. „Die Redaktion war in Regensburg im Königshof, wo heute noch die Heilige Dreifaltigkeit in den Hausgiebel des damaligen Hafnermeisters Achmann gemalt ist“, so Berta Rathsam in ihrem Aufsatz Achmann und Britting (1956). In der Wohnung am Königshof, die sich Britting und Achmann teilen, ist zugleich auch die Redaktion der Sichel untergebracht.

Die Hamburger Zeitschrift Der Sturmreiter veröffentlicht 1920 eine ausführliche Rezension der Sichel. Darin heißt es:

Die Sichel ist eine der wenigen, die ihr Daseinsrecht im ehrlichen Ringen um die letzte Form fanden: hier neue Kunst, expressionistische Dichtung in Läuterung und Vollendung. […] Thema in vieltändenden Variationen: die große Dichtung, die die neue heißt, und ihre gewaltigen Klänge; Graphik, trotz ihrer illustrativen Aufgabe streng in sich begrenzt. Britting selbst Meister in Skizze und Novelle, Mynona, Mystiker und Erotiker der auf starke Bögen gespannten Seele, Rudolf Pannwitz, dessen Lyrik zu klarster Form kristallisiert, O.M. Graf, Kurt Heynicke, Bäubler, Hans Harbeck – Namen, die mit der neuen Dichtung engstens verbunden sind, werden hier geeint.

Die Sichel erntet allerdings auch Kritik. Im Regensburger Anzeiger wird die Zeitschrift im Juli 1919 noch empfohlen, wenige Tag später jedoch als „blühender Blödsinn“ abgetan. Ein anonymer Artikel des Regensburger Echos, für den Britting zu dieser Zeit arbeitete, antwortet: „Er greift die Sichel an. Und zitiert falsch. Verrechnet sich gleich um zwei Jahrhunderte. Das mag Fahrlässigkeit sein. Unkenntnis. Aber er urteilt auch. Scharf. Abfällig. Abfällig: Auf Grund falscher Beweismittel. Später kommts noch schlimmer[ …] Ili schreibt ab. […] Ili, Falschzitierer und Abschreiber, das war nicht gut getan.“ Curt Hohoff erinnert sich, dass sich Britting und Achmann zu dieser Zeit in der Rolle des Bürgerschrecks gefielen. Später will Britting davon nichts mehr wissen: Es sei vor allem das puritanische Regensburg gewesen, das ihn dazu getrieben habe.

Die Redaktion der Sichel: Britting, Reindl und Achmann (v.l.n.r.) (c) Georg-Britting-Stiftung

Welche Bedeutung der Name „Die Sichel“ für die Zeitschrift hat und in welchem Kontext das von Achmann geschaffene Emblem – ein Mann, der unter einer Mondsichel mit einer Sichel Garben schneidet – steht, kann nicht genau geklärt werden. Offenbar können sich Britting und Achmann schon damals auf keine Bedeutung einigen, zu viele Assoziationen werfen die beiden in verschiedenen Ausgaben ihrer Zeitschrift auf. Unter anderem könnte mit der Sichel auch die Verbundenheit mit Regensburg dargestellt sein, denn das Motiv findet man auf dem Arnulfsplatz, in einer Brunnenanlage aus der Gründerzeit Regensburgs: ein Junge mit einer Sichel auf einem Sockel. Achmann hat sich und Britting als „die zwei Inselgeborenen“ aus Regensburg bezeichnet, da Britting am Oberen Wöhrd und er selbst am Unteren Wöhrd aufwuchs. Beide lassen ihre Verbundenheit mit Regensburg zudem immer wieder in ihre Arbeiten einfließen. In einer Würdigung über Achmanns Werk in der Sichel schreibt Britting über beider Verhältnis zu ihrer Heimatstadt: „Wer lebte lange in einer alten Stadt wie Regensburg, sähe, in Kinder- und Mannesjahren, Dome, Kirchen, Wunderbauten, gespeicherte Kunst der Jahrhunderte, Glanz über Bogen und Gewölb, dem nicht das Blut sänge davon? Alles hier ist köstlich, ererbten Geschmacks.“

Der Künstler Josef Achmann malt zu der Zeit, als er mit Britting die Wohnung teilt und Die Sichel herausgibt, das Bild Die Brennsuppenesser. Darauf dargestellt sind er selbst und Georg Britting. Einerseits kann es als „Emblem ihrer Schaffensfreundschaft“ (Konrad Färber in seinem Aufsatz Zur Werksgeschichte und Biographie – Georg Britting) gesehen werden. Aber zugleich bildet es durchaus realistisch die Wohngemeinschaft, die Freundschaft und die Redaktion der Sichel ab.

Die Zeitschrift existiert nur drei Jahre. Schon 1921 zieht Britting nach München, und als 1922 ein literarischer Abend geplant wird, ist die Zeitschrift bereits am Ende. Britting schreibt in einem Brief vom 22. Februar 1922: „Ich würde das Heft gern, und bald, bringen. Aber ich weiß nicht, ob es mir finanziell möglich sein wird. Wir konnten die Sichel nur halten durch Zuschüsse eines wohlhabenden Freundes. Nun sind aber inzwischen Preise für Papier, Druck, etc. dermaßen gestiegen, dass auch die Kraft unseres Freundes zu erlahmen droht.“

Zurück zur Karte

Ab 1919 gibt Georg Britting mit dem befreundeten Künstler Josef Achmann Die Sichel heraus, eine „Monatsschrift für neue Dichtung und Grafik“. Von seinem Zusammenleben mit dem Künstler Achmann erzählt Britting in dem 1921 verfassten Essay über Achmanns Kunst. Dort spricht der Schriftsteller nicht nur über die Entwicklung des Künstlers, sondern auch über Achmann als Freund und ihr Zusammenleben in der Wohnung am Königshof:

Manchmal, des Nachmittags, bummeln wir zum Hafen. Krane kreischen, Staub wirbelt und die Schleppschiffe riechen nach Teer. […]Nachtschwärmer, die wir sind, lieben wir den Mond. Der ist nirgends so schön wie in Regensburg. […] Wenn wir nachts um zwei oder auch um drei Uhr durch die brave, schlafende Stadt in unsere zwei Dachstuben am Königshof zurückkehren, setzt Achmann sich noch an den Tisch, raucht eine Zigarette und legt eine Holzplatte bereit.[…] Die beiden Zimmer, in denen wir leben, sind klein und niedrig. O, wir beklagen uns nicht! Die Wände sind bedeckt mit Achmanns Bildern und Schnitten und Zeichnungen. Einen Ofen haben wir, der wärmt. Einen guten, alten, treuen Kachelofen, einen Sesselherd. […] Und dann haben wir eine Kaffeemaschine. Es ist uns schon schlecht gegangen, aber es ist uns noch nie so schlecht gegangen, dass sie uns nicht den schwarzen, schwerduftenden Saft gegeben hätte, den wir bis zur Verzückung lieben. Die zwei Zimmer sind sehr schön. Aber sie haben wenig Tageslicht. So muss Achmann seine Bilder beim Schein elektrischer Lampen malen. Blendendweiß sind die Stuben, wenn die drei großen Hundertkerzigen losknallen.

Britting-Porträts von Josef Achmann (li.) und Oskar Birckenbach

Britting und der Maler haben sich erst kurz zuvor kennen gelernt, ihre gemeinsam herausgebrachte Zeitung wird von Achmanns Mäzenin mitfinanziert. Zunächst kostet eine Ausgabe 1,50 RM, später sogar 3 RM. Die Höhe der Auflage lässt sich heute leider nicht mehr feststellen. Britting schreibt selbst und besorgt die Artikel, Achmann kümmert sich um den graphischen Teil. Zusätzlich gibt es viele weitere Mitarbeiter, die in größerem oder kleinerem Umfang ihre Werke beisteuern. Es bildet sich schnell ein Kreis von Gleichgesinnten – Hermann Seyboth, ein Freund Brittings, spricht in einem autobiographischen Aufsatz von der „literarischen Donauschule“, die Georg Britting begründete – um die beiden Künstler und deren Zeitschrift. Darunter befinden sich der Maler Oskar Birckenbach und sein Schüler Alfred Zacharias, der Maler und Dichter Willi Reindl – der zeitlebens ein Freund Brittings bleibt – sowie der Grafiker Alfred Seidl. Aber auch auswärtige Künstler schreiben für Brittings Zeitschrift, wie etwa der Schriftsteller Rudolf Pannwitz, um dessen Mitarbeit Britting sich sehr bemüht und dem er sogar einen Sonderausgabe der Sichel widmet.

Den ersten Ausgaben waren Originalholzschnitt-Drucke beigelegt, die in einer graphischen Kunstanstalt in Regensburg gedruckt werden. „Die Redaktion war in Regensburg im Königshof, wo heute noch die Heilige Dreifaltigkeit in den Hausgiebel des damaligen Hafnermeisters Achmann gemalt ist“, so Berta Rathsam in ihrem Aufsatz Achmann und Britting (1956). In der Wohnung am Königshof, die sich Britting und Achmann teilen, ist zugleich auch die Redaktion der Sichel untergebracht.

Die Hamburger Zeitschrift Der Sturmreiter veröffentlicht 1920 eine ausführliche Rezension der Sichel. Darin heißt es:

Die Sichel ist eine der wenigen, die ihr Daseinsrecht im ehrlichen Ringen um die letzte Form fanden: hier neue Kunst, expressionistische Dichtung in Läuterung und Vollendung. […] Thema in vieltändenden Variationen: die große Dichtung, die die neue heißt, und ihre gewaltigen Klänge; Graphik, trotz ihrer illustrativen Aufgabe streng in sich begrenzt. Britting selbst Meister in Skizze und Novelle, Mynona, Mystiker und Erotiker der auf starke Bögen gespannten Seele, Rudolf Pannwitz, dessen Lyrik zu klarster Form kristallisiert, O.M. Graf, Kurt Heynicke, Bäubler, Hans Harbeck – Namen, die mit der neuen Dichtung engstens verbunden sind, werden hier geeint.

Die Sichel erntet allerdings auch Kritik. Im Regensburger Anzeiger wird die Zeitschrift im Juli 1919 noch empfohlen, wenige Tag später jedoch als „blühender Blödsinn“ abgetan. Ein anonymer Artikel des Regensburger Echos, für den Britting zu dieser Zeit arbeitete, antwortet: „Er greift die Sichel an. Und zitiert falsch. Verrechnet sich gleich um zwei Jahrhunderte. Das mag Fahrlässigkeit sein. Unkenntnis. Aber er urteilt auch. Scharf. Abfällig. Abfällig: Auf Grund falscher Beweismittel. Später kommts noch schlimmer[ …] Ili schreibt ab. […] Ili, Falschzitierer und Abschreiber, das war nicht gut getan.“ Curt Hohoff erinnert sich, dass sich Britting und Achmann zu dieser Zeit in der Rolle des Bürgerschrecks gefielen. Später will Britting davon nichts mehr wissen: Es sei vor allem das puritanische Regensburg gewesen, das ihn dazu getrieben habe.

Die Redaktion der Sichel: Britting, Reindl und Achmann (v.l.n.r.) (c) Georg-Britting-Stiftung

Welche Bedeutung der Name „Die Sichel“ für die Zeitschrift hat und in welchem Kontext das von Achmann geschaffene Emblem – ein Mann, der unter einer Mondsichel mit einer Sichel Garben schneidet – steht, kann nicht genau geklärt werden. Offenbar können sich Britting und Achmann schon damals auf keine Bedeutung einigen, zu viele Assoziationen werfen die beiden in verschiedenen Ausgaben ihrer Zeitschrift auf. Unter anderem könnte mit der Sichel auch die Verbundenheit mit Regensburg dargestellt sein, denn das Motiv findet man auf dem Arnulfsplatz, in einer Brunnenanlage aus der Gründerzeit Regensburgs: ein Junge mit einer Sichel auf einem Sockel. Achmann hat sich und Britting als „die zwei Inselgeborenen“ aus Regensburg bezeichnet, da Britting am Oberen Wöhrd und er selbst am Unteren Wöhrd aufwuchs. Beide lassen ihre Verbundenheit mit Regensburg zudem immer wieder in ihre Arbeiten einfließen. In einer Würdigung über Achmanns Werk in der Sichel schreibt Britting über beider Verhältnis zu ihrer Heimatstadt: „Wer lebte lange in einer alten Stadt wie Regensburg, sähe, in Kinder- und Mannesjahren, Dome, Kirchen, Wunderbauten, gespeicherte Kunst der Jahrhunderte, Glanz über Bogen und Gewölb, dem nicht das Blut sänge davon? Alles hier ist köstlich, ererbten Geschmacks.“

Der Künstler Josef Achmann malt zu der Zeit, als er mit Britting die Wohnung teilt und Die Sichel herausgibt, das Bild Die Brennsuppenesser. Darauf dargestellt sind er selbst und Georg Britting. Einerseits kann es als „Emblem ihrer Schaffensfreundschaft“ (Konrad Färber in seinem Aufsatz Zur Werksgeschichte und Biographie – Georg Britting) gesehen werden. Aber zugleich bildet es durchaus realistisch die Wohngemeinschaft, die Freundschaft und die Redaktion der Sichel ab.

Die Zeitschrift existiert nur drei Jahre. Schon 1921 zieht Britting nach München, und als 1922 ein literarischer Abend geplant wird, ist die Zeitschrift bereits am Ende. Britting schreibt in einem Brief vom 22. Februar 1922: „Ich würde das Heft gern, und bald, bringen. Aber ich weiß nicht, ob es mir finanziell möglich sein wird. Wir konnten die Sichel nur halten durch Zuschüsse eines wohlhabenden Freundes. Nun sind aber inzwischen Preise für Papier, Druck, etc. dermaßen gestiegen, dass auch die Kraft unseres Freundes zu erlahmen droht.“

Zurück zur Karte