Rezension zu Annegret Liepolds Debütroman „Unter Grund“

Die Geschichte der Radikalisierung einer jungen Frau ist vor allem eines: politisch relevant. In ihrem Debütroman Unter Grund erzählt Annegret Liepold von der jungen Referendarin Franka, die versucht, sich mit ihrer schuldbehafteten Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Mischung aus sommermärchenhaften Details, historischer Betrachtung und aktueller Relevanz stellt eine besondere Herausforderung für Text und Lesende dar. Wie sich diese Spannungen äußern, betrachtet Amalia Rohrer in ihrer Rezension.

*

Als die Referendarin Franka mit ihrer Schulklasse die NSU-Prozesse besucht, verlässt sie überstürzt das Gerichtsgebäude. In Aufruhr versetzt, beschließt sie „zurückzufahren“. Annegret Liepolds Debütroman Unter Grund beginnt hier mit einer klar artikulierten Intention ihrer Protagonistin: „Sie muss verstehen, was damals passiert ist, und zurückfahren, an den Ort, der sie ausgespuckt hat wie einen lästigen Kaugummi.“ An den Ort, der der Ausgangspunkt für ihre rechtsradikale Vergangenheit ist.

Womöglich tut es beim Lesen von Unter Grund gut, an dieser Intention festzuhalten und sich dabei auf das Wort „verstehen“ zu konzentrieren. Denn der Leser muss bis zu einem gewissen Grad der Versuchung widerstehen, das Buch nach Antworten für die Radikalisierung der Protagonistin zu durchforsten. Erklärungen gibt es natürlich, aber wieso ausgerechnet Franka in die rechte Szene abdriftet, bleibt als Frage bestehen. Dieses Mädchen, das doch so unschuldig wirkt, sich hingebungsvoll dem Abfischen im heimischen Weiher widmet und dabei vorsichtig nach sich selbst sucht. Als Leser/-in ist man hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis die Protagonistin durchschütteln zu wollen oder sie doch in den Arm zu nehmen.

Franka blickt zurück

Franka macht sich zu Beginn des Romans auf den Rückweg in ihr Heimatdorf in der fränkischen Provinz. Parallel bewegt sich die Erzählung in der Zeit zurück. Stück für Stück, Ort für Ort erschließt die Protagonistin für sich selbst und damit auch für die Leser ihre eigene Jugend. Jeder Ort in und um ihr Heimatdorf erzählt einen Teil ihrer Geschichte. Die Himmelsweiher, der Fuchsbau, die Schule, der Campingplatz, Jannas Haus, der Supermarktparkplatz, der jüdische Friedhof.

Das Setting ist bewusst gewählt: Die frühen 2000er Jahre, die Fußball WM 2006, ein Dorf, das sich zwischen Vergangenheit und Zukunft verheddert. „Sobald etwas zum Dorf gehörte, war es da, als sei es immer da gewesen, man fragte nicht nach der Geschichte, weil es keine Geschichte hatte. Als lebte man in einer ewigen Gegenwart.“

Annegret Liepold zeichnet die Zeit, die einzelnen Orte und auch die Probleme mit wenigen Worten und klarer Sprache; jedes Bild ist gestochen scharf. Sie erkennt Spannungsfelder und übersetzt sie fast zu nahtlos in Erzählung. Die Autorin fängt Emotionen und Stimmungen ein und schafft es, dabei neutral zu bleiben, eine Geschichte zu erzählen, festzuhalten. Damit erfasst sie einen Teil der deutschen Zeitgeschichte, der gerne hinter der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges und der Konfrontation mit einer deutschen Schuld zurückbleibt.

Franka wächst in einer Welt auf, die ihr, je älter sie wird, immer mehr zu entgleiten scheint. Kein untypisches Gefühl für einen heranwachsenden Teenager. Viele der Romanszenen folgen dem gängigen Schema verschiedenster Coming-of-Age Geschichten. Es werden die gleichen Stationen abgelaufen: die erste Liebe, Probleme mit den Eltern, die Frage nach der eigenen Identität, nach Vorbildern, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, etc. Diese eigentlich unverfängliche Struktur wird konterkariert durch eine radikale Politisierung und den Einbruch rechten Gedankenguts in die Entwicklung einer Jugendlichen.

Diese Entwicklung ist ähnlich klischeehaft konstruiert, wie die Coming-of-Age Szenen. Der Handlungsverlauf bleibt ein wenig geradlinig und vorhersehbar. Natürlich haben Klischees auch eine gewisse Wirkung. Die nachvollziehbaren Mechanismen von Politisierung und Gruppendynamiken nehmen den Leser mit. Die Handlung fließt, und auch wenn klar ist, worauf das ganze hinausläuft, trifft der Schock über den tiefen Sturz der Protagonistin in die Gewaltbereitschaft der rechtsextremen Szene den Leser/ die Leserin hart. Denn obwohl Familienhintergründe und verschwiegene Geheimnisse ihre Radikalisierung plausibel machen, ohne sie zu rechtfertigen, bleiben die Stellen, die die Gründe und Ergebnisse miteinander verknüpfen müssten, leer.

Die Wegbegleiter

Besonders wichtig sind wohl die Seitencharaktere des Textes, die Franka auf ihrer Geschichte begleiten: Ihre Mutter, ihr Vater, ihre Großmutter (die Fuchsin) und deren Schwester. Ihre Familie ist die Verbindung zu ihrer Vergangenheit und Kindheit, im positiven, wie im negativen Sinne. Einzig ihre junge und abenteuerlustige Tante June begleitet sie auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden und macht mit ihr „Urlaub“ auf dem nächsten Campingplatz. Und dann ist da ihr Freund Leon, der die WM boykottiert und seinem großen Bruder nacheifert, der in Nürnberg lebt und bei der Antifa mitmacht.

„Beim Faschismus gebe es nur falsch, hatte er gesagt und damit vielleicht auch recht, aber wegen der selbstsicheren Art, mit der er das sagte, wünschte sich Franka, dass er sich irrte.“

Leon ist derjenige, der Franka auf die Idee bringt sich den Parteitag der NPD, der beim Dorfwirt abgehalten wird, aus der Nähe anzuschauen. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf, und Franka trifft auf Patrick und Janna. Franka fühlt sich verstanden, ihre Leidenschaft für die Natur ihrer Heimat wird ernstgenommen. Doch hinter der harmlosen und politisch begeisterten Fassade kommen schnell rechtsextremes Gedankengut und Gewaltbereitschaft zum Vorschein.

So offensichtlich und schockierend all das aus der Perspektive des Lesers/der Leserin erscheint, so naiv bewegt sich Franka auf der Abwärtsbahn in Richtung Eskalation.

Ein „Sommermärchen“?

Tatsächlich scheint Annegret Liepold in Unter Grund einen Teil des „Sommermärchens“ 2006 zu erzählen. Diese Sichtweise erklärt auch den teilweise etwas konstruierten und vielleicht übersymbolisierten Charakter des Buches. Die „Himmelsweiher“, Frankas Großmutter die „Fuchsin“ und ihre Zwillingsschwester scheinen einem Märchen oder einer Fabel entsprungen zu sein. Etwas an der Mischung aus historischem Rahmen und märchenhaften Details geht allerdings für mich nicht auf. Ich blättere bei der Lektüre immer wieder zurück an den Anfang und suche nach einer Einleitung, einem autobiografischen Bezug. Diesen möchte ich nicht unterstellen, sondern nur das Gefühl beschreiben, das mich bei der Lektüre von Annegret Liepolds Roman immer wieder beschleicht: Zweifel. Dieses Zweifeln über den Bezug zu einer expliziten Realität stellt glücklicherweise nicht den insgesamt realen Bezug infrage. Nur leider leidet die Glaubwürdigkeit darunter. Nicht, dass sich diese Geschichte so nicht hätte ereignen können, aber für mich bleibt die Frage, ob wirklich alle denkbaren Klischees in einer Geschichte vorkommen können. Und das ist eine absolut offene Frage. Vielleicht ist die Realität offensichtlicher und naheliegender, als wir es uns einreden. Dinge sollten nicht vereinfacht werden, aber manchmal sind es die „Dorfnazis“, die sich vor aller Augen treffen und dabei noch so klischeehaft sein können und trotzdem ein Teil der politischen Realität sind.

Vielleicht kann Annegret Liepolds Roman als Funktionsbeispiel für die allgegenwärtige Gefahr der Radikalisierung betrachtet werden. Denn damit läge die Verantwortung beim Leser/ der Leserin, auch auf das Offensichtliche zu blicken und sich den Mechanismen von Radikalisierung und Verbreitung von (rechts-)extremem Gedankengut bewusst zu werden und diese nicht in die NS-Zeit zu verbannen.

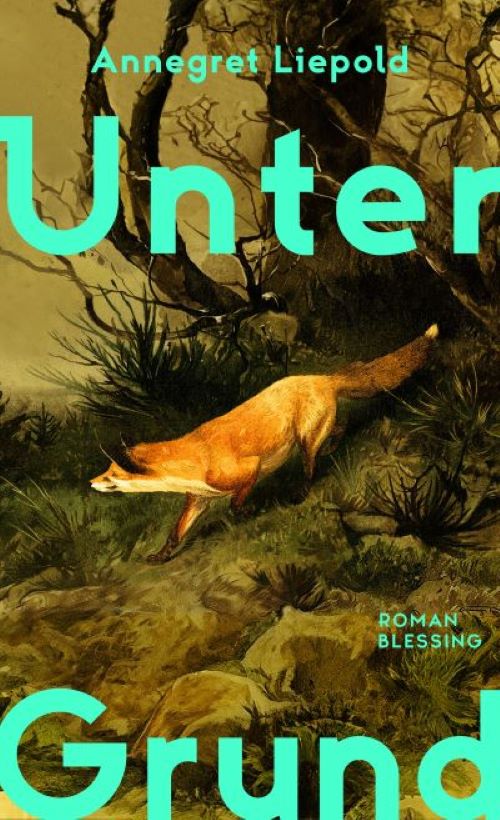

Annegret Liepold: Unter Grund, Blessing Verlag 2025, 256 S., ISBN 978-3-89667-766-2

Rezension zu Annegret Liepolds Debütroman „Unter Grund“

Die Geschichte der Radikalisierung einer jungen Frau ist vor allem eines: politisch relevant. In ihrem Debütroman Unter Grund erzählt Annegret Liepold von der jungen Referendarin Franka, die versucht, sich mit ihrer schuldbehafteten Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Mischung aus sommermärchenhaften Details, historischer Betrachtung und aktueller Relevanz stellt eine besondere Herausforderung für Text und Lesende dar. Wie sich diese Spannungen äußern, betrachtet Amalia Rohrer in ihrer Rezension.

*

Als die Referendarin Franka mit ihrer Schulklasse die NSU-Prozesse besucht, verlässt sie überstürzt das Gerichtsgebäude. In Aufruhr versetzt, beschließt sie „zurückzufahren“. Annegret Liepolds Debütroman Unter Grund beginnt hier mit einer klar artikulierten Intention ihrer Protagonistin: „Sie muss verstehen, was damals passiert ist, und zurückfahren, an den Ort, der sie ausgespuckt hat wie einen lästigen Kaugummi.“ An den Ort, der der Ausgangspunkt für ihre rechtsradikale Vergangenheit ist.

Womöglich tut es beim Lesen von Unter Grund gut, an dieser Intention festzuhalten und sich dabei auf das Wort „verstehen“ zu konzentrieren. Denn der Leser muss bis zu einem gewissen Grad der Versuchung widerstehen, das Buch nach Antworten für die Radikalisierung der Protagonistin zu durchforsten. Erklärungen gibt es natürlich, aber wieso ausgerechnet Franka in die rechte Szene abdriftet, bleibt als Frage bestehen. Dieses Mädchen, das doch so unschuldig wirkt, sich hingebungsvoll dem Abfischen im heimischen Weiher widmet und dabei vorsichtig nach sich selbst sucht. Als Leser/-in ist man hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis die Protagonistin durchschütteln zu wollen oder sie doch in den Arm zu nehmen.

Franka blickt zurück

Franka macht sich zu Beginn des Romans auf den Rückweg in ihr Heimatdorf in der fränkischen Provinz. Parallel bewegt sich die Erzählung in der Zeit zurück. Stück für Stück, Ort für Ort erschließt die Protagonistin für sich selbst und damit auch für die Leser ihre eigene Jugend. Jeder Ort in und um ihr Heimatdorf erzählt einen Teil ihrer Geschichte. Die Himmelsweiher, der Fuchsbau, die Schule, der Campingplatz, Jannas Haus, der Supermarktparkplatz, der jüdische Friedhof.

Das Setting ist bewusst gewählt: Die frühen 2000er Jahre, die Fußball WM 2006, ein Dorf, das sich zwischen Vergangenheit und Zukunft verheddert. „Sobald etwas zum Dorf gehörte, war es da, als sei es immer da gewesen, man fragte nicht nach der Geschichte, weil es keine Geschichte hatte. Als lebte man in einer ewigen Gegenwart.“

Annegret Liepold zeichnet die Zeit, die einzelnen Orte und auch die Probleme mit wenigen Worten und klarer Sprache; jedes Bild ist gestochen scharf. Sie erkennt Spannungsfelder und übersetzt sie fast zu nahtlos in Erzählung. Die Autorin fängt Emotionen und Stimmungen ein und schafft es, dabei neutral zu bleiben, eine Geschichte zu erzählen, festzuhalten. Damit erfasst sie einen Teil der deutschen Zeitgeschichte, der gerne hinter der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges und der Konfrontation mit einer deutschen Schuld zurückbleibt.

Franka wächst in einer Welt auf, die ihr, je älter sie wird, immer mehr zu entgleiten scheint. Kein untypisches Gefühl für einen heranwachsenden Teenager. Viele der Romanszenen folgen dem gängigen Schema verschiedenster Coming-of-Age Geschichten. Es werden die gleichen Stationen abgelaufen: die erste Liebe, Probleme mit den Eltern, die Frage nach der eigenen Identität, nach Vorbildern, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, etc. Diese eigentlich unverfängliche Struktur wird konterkariert durch eine radikale Politisierung und den Einbruch rechten Gedankenguts in die Entwicklung einer Jugendlichen.

Diese Entwicklung ist ähnlich klischeehaft konstruiert, wie die Coming-of-Age Szenen. Der Handlungsverlauf bleibt ein wenig geradlinig und vorhersehbar. Natürlich haben Klischees auch eine gewisse Wirkung. Die nachvollziehbaren Mechanismen von Politisierung und Gruppendynamiken nehmen den Leser mit. Die Handlung fließt, und auch wenn klar ist, worauf das ganze hinausläuft, trifft der Schock über den tiefen Sturz der Protagonistin in die Gewaltbereitschaft der rechtsextremen Szene den Leser/ die Leserin hart. Denn obwohl Familienhintergründe und verschwiegene Geheimnisse ihre Radikalisierung plausibel machen, ohne sie zu rechtfertigen, bleiben die Stellen, die die Gründe und Ergebnisse miteinander verknüpfen müssten, leer.

Die Wegbegleiter

Besonders wichtig sind wohl die Seitencharaktere des Textes, die Franka auf ihrer Geschichte begleiten: Ihre Mutter, ihr Vater, ihre Großmutter (die Fuchsin) und deren Schwester. Ihre Familie ist die Verbindung zu ihrer Vergangenheit und Kindheit, im positiven, wie im negativen Sinne. Einzig ihre junge und abenteuerlustige Tante June begleitet sie auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden und macht mit ihr „Urlaub“ auf dem nächsten Campingplatz. Und dann ist da ihr Freund Leon, der die WM boykottiert und seinem großen Bruder nacheifert, der in Nürnberg lebt und bei der Antifa mitmacht.

„Beim Faschismus gebe es nur falsch, hatte er gesagt und damit vielleicht auch recht, aber wegen der selbstsicheren Art, mit der er das sagte, wünschte sich Franka, dass er sich irrte.“

Leon ist derjenige, der Franka auf die Idee bringt sich den Parteitag der NPD, der beim Dorfwirt abgehalten wird, aus der Nähe anzuschauen. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf, und Franka trifft auf Patrick und Janna. Franka fühlt sich verstanden, ihre Leidenschaft für die Natur ihrer Heimat wird ernstgenommen. Doch hinter der harmlosen und politisch begeisterten Fassade kommen schnell rechtsextremes Gedankengut und Gewaltbereitschaft zum Vorschein.

So offensichtlich und schockierend all das aus der Perspektive des Lesers/der Leserin erscheint, so naiv bewegt sich Franka auf der Abwärtsbahn in Richtung Eskalation.

Ein „Sommermärchen“?

Tatsächlich scheint Annegret Liepold in Unter Grund einen Teil des „Sommermärchens“ 2006 zu erzählen. Diese Sichtweise erklärt auch den teilweise etwas konstruierten und vielleicht übersymbolisierten Charakter des Buches. Die „Himmelsweiher“, Frankas Großmutter die „Fuchsin“ und ihre Zwillingsschwester scheinen einem Märchen oder einer Fabel entsprungen zu sein. Etwas an der Mischung aus historischem Rahmen und märchenhaften Details geht allerdings für mich nicht auf. Ich blättere bei der Lektüre immer wieder zurück an den Anfang und suche nach einer Einleitung, einem autobiografischen Bezug. Diesen möchte ich nicht unterstellen, sondern nur das Gefühl beschreiben, das mich bei der Lektüre von Annegret Liepolds Roman immer wieder beschleicht: Zweifel. Dieses Zweifeln über den Bezug zu einer expliziten Realität stellt glücklicherweise nicht den insgesamt realen Bezug infrage. Nur leider leidet die Glaubwürdigkeit darunter. Nicht, dass sich diese Geschichte so nicht hätte ereignen können, aber für mich bleibt die Frage, ob wirklich alle denkbaren Klischees in einer Geschichte vorkommen können. Und das ist eine absolut offene Frage. Vielleicht ist die Realität offensichtlicher und naheliegender, als wir es uns einreden. Dinge sollten nicht vereinfacht werden, aber manchmal sind es die „Dorfnazis“, die sich vor aller Augen treffen und dabei noch so klischeehaft sein können und trotzdem ein Teil der politischen Realität sind.

Vielleicht kann Annegret Liepolds Roman als Funktionsbeispiel für die allgegenwärtige Gefahr der Radikalisierung betrachtet werden. Denn damit läge die Verantwortung beim Leser/ der Leserin, auch auf das Offensichtliche zu blicken und sich den Mechanismen von Radikalisierung und Verbreitung von (rechts-)extremem Gedankengut bewusst zu werden und diese nicht in die NS-Zeit zu verbannen.

Annegret Liepold: Unter Grund, Blessing Verlag 2025, 256 S., ISBN 978-3-89667-766-2