Elena Ferrante, ihr Pseudonym und die vielen Gründe, inkognito zu bleiben – eine Chronologie (3)

Elena Ferrante ist das Pseudonym einer italienischen Schriftstellerin, die sich unter Wahrung der Anonymität seit Anfang der 1990er-Jahre einen Namen als international erfolgreiche Romanautorin gemacht hat. Ihre Neapolitanische Saga unter dem Titel Meine geniale Freundin zählt zu den bedeutendsten Werken der zeitgenössischen italienischen Literatur. Obwohl es in letzter Zeit immer wieder Versuche gab, die Identität von Elena Ferrante zu entschlüsseln, ist relativ wenig über die Autorin bekannt. Nun tauchen neue Fragen auf: Wie veränderte sich Elena Ferrantes Verhältnis in den vergangenen 27 Jahren zu ihrem Pseudonym? Was motivierte die Autorin, immer mehr von sich preiszugeben? Der in Zürich geborene und bei München lebende Autor, Journalist und Übersetzer Nicola Bardola hat ein Buch über Elena Ferrante geschrieben, das von der Literaturkritik hochgelobt wurde. Im Literaturportal Bayern kann man dem Mythos Elena Ferrante mit Bardolas Geschick dank dieser bisher unveröffentlichten Chronologie erneut auf den Grund gehen. Wir bringen heute die dritte und vorletzte Folge seiner 4-teiligen Journalreihe.

*

Die Kohärenz des Autors

Im Dezember 2006 strahlte ein römischer Radiosender Fragen seiner Hörerinnen und die von einer Schauspielerin vorgelesenen Antworten Elena Ferrantes aus. Eine Kinogängerin, die beide Romanverfilmungen gesehen hatte, bedauerte, dass Ferrante ihre Identität nicht preisgibt und sagte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass alles greifbarer wird, wenn man sich in die Augen blicken kann“. Ferrante antwortete erst zustimmend, der Körper sei alles, was wir haben, und wir sollten ihn nicht unterschätzen. Die Filme seien der Akt, dem, was in den Büchern geschrieben steht, einen ‚Körper‘ zu verleihen: „Ich bin jedoch überzeugt, dass eine Buchseite potenziell mehr Körper hat als ein Film. Damit sie ihre Wirkung entfaltet, müssen wir als Schriftsteller und als Leser all unsere körperlichen Ressourcen aktivieren. Schreiben und Lesen funktioniert nur durch das Hineinlegen einer Leiblichkeit.“

Im Dezember 2011 wird Ferrante nach Erscheinen des ersten Bandes der Tetralogie Meine geniale Freundin vom Corriere della Sera befragt. Anlass ist nach wie vor die Anonymität, nämlich die Frage, ob sie ihre Entscheidung bereue und die Feststellung, dass sich im Grunde die Rezensionen mehr mit dem Mysterium Ferrante als mit der Qualität der Bücher beschäftigen. Ein Ergebnis, das ihrem Ziel vollkommen zuwiderlaufe, weil es die Frage nach der hypothetischen Person heraushebe, so der Corriere. Elena Ferrante verneint, sie verspüre keinerlei Reue. Sie hält es für „eine gute Art des Lesens“, die Persönlichkeit des Schreibenden aus den Geschichten, die sie verfasst oder auch aus den schriftlichen Interviews, die sie gibt, also aus der Tonalität ihres Schreibens herauszulesen. Dagegen missfällt Ferrante die „mediale Heraushebung der Vorherrschaft der Ikone des Autors über sein Werk. In diesem Fall kommt dem Werk die gleiche Funktion zu wie dem verschwitzten Hemd eines Popstars, das ohne die Aura des Göttlichen gänzlich unbedeutend wird.“

Danach will der Journalist wissen, ob sie der Verdacht ärgere, dass Ihre Bücher das Werk mehrerer Autoren sein könnten. Die Vermutung resultiert aus der stilistischen Verschiedenheit des ersten Bandes der Tetralogie von den ersten drei Solitären. Erstaunlicherweise bezeichnet Ferrante diese Frage als ein „nützliches Beispiel für unseren Diskurs. Wir sind daran gewöhnt, aus der Figur des Autors die Kohärenz seiner Werke zu beziehen, nicht aus den Werken die Kohärenz des Autors.“ Ferrante kritisiert die Gewohnheit der Leser an die Vorrangstellung des Autors, weshalb wir alle unterschiedliche Urheber „von einem Buch zum nächsten, sogar von Seite zu Seite“ vermuteten, sobald es keinen Autor gebe oder er sich entziehe. Bemerkenswert ist bei dieser Antwort, wie Ferrante Wert darauf legt, dass sie eine einzelne Frau und die alleinige Urheberin ist. Darauf folgt die direkte Frage: „Also, wie ist es. Darf man erfahren, wer Sie sind?“ Ferrante erwidert kurz angebunden: „Ich habe in zwanzig Jahren sechs Bücher veröffentlicht. Genügt das nicht?“

Das Leben hat dem Werk nichts hinzuzufügen

Im September 2014 ist der vierbändige Zyklus Meine geniale Freundin vollendet und in Italien erfolgreich auf dem Markt; in den USA und in Großbritannien sind die ersten drei Bände erschienen. Entertainment Weekly will wissen, warum Ferrante unter Pseudonym schreibt, warum sie den Namen Elena für die Romanheldin gewählt hat oder ob sie es jemals bereut habe, die eigene Identität nicht enthüllt zu haben: „Hatten Sie an irgendeinem Punkt plötzlich Lust zu rebellieren, die Fenster aufzureißen und zu rufen: ‚Ich war es, die diese Welt erschaffen hat!‘?“ Ferrante ignoriert die immer wieder gleiche Frage nicht etwa verärgert, sondern – im Gegenteil – ist zu Scherzen aufgelegt. Zunächst erwidert sie, dass jeder, der schreibt, wisse, dass es die größte Schwierigkeit ist, die Figuren nicht nur glaubwürdig wirken zu lassen, sondern echt. Um das zu erreichen, sei es wichtig, an die Geschichte zu glauben, an der man arbeitet. „Ich habe der Erzählerin meinen Namen gegeben, um mir die Arbeit zu erleichtern. Elena ist der Name, der mir am nächsten ist.“ Das Fensterbild habe sie belustigt. „Ich wohne weit oben, und ich habe Höhenangst. Darum verzichte ich gern darauf, ans Fenster zu treten.“

Im Dezember 2014 erscheint ein Gespräch in der Repubblica, in dem Ferrante wieder sehr ausführlich und geduldig auf die Fragen nach ihrer Identität eingeht. Ferrantes berühmter Satz, „Ich glaube, Bücher brauchen, wenn sie einmal geschrieben sind, keinen Autor mehr“ liegt nun über zwanzig Jahre zurück. Die Journalistin will wissen, ob Ferrante nicht glaube, ihre kleine Wette inzwischen gewonnen zu haben, dass also ihre Bücher etwas zu erzählen und ihre Leser gefunden haben. Das geschieht vor dem Hintergrund des rapide wachsenden Erfolgs der Tetralogie. Die Journalistin fragt weiter: „Meinen Sie nicht, dass Ihre Bücher die Anonymität nicht mehr brauchen?“

Viele Journalisten vor ihr haben mit ähnlichen Formulierungen nach Ferrantes Anonymität gefragt und meistens hat sie den Begriff akzeptiert. Er steht auch im Untertitel der englischsprachigen Erstausgabe von Frantumaglia: „Elena Ferrante on Writing, Reading and Anonymity“. Nun aber korrigiert und präzisiert sie: „Meine Bücher sind nicht anonym, auf dem Umschlag steht ein Autorenname, und sie brauchten die Anonymität noch nie“. Wenn jemand aus dieser Wette als Gewinner hervorgegangen sei, dann die Bücher. Es sei ein Sieg, der die Autonomie der Romane beweise. „Sie haben sich das Recht verdient, von den Lesern geschätzt zu werden, einzig und allein in ihrer Eigenschaft als Bücher.“ Dass Ferrante das so betont, wirkt, als traue sie selbst nicht ganz der gewonnenen Wette.

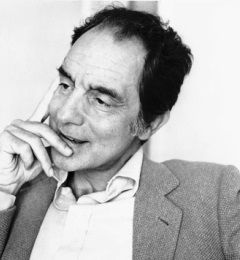

Links: Cover der Erstausgabe von L’ amica geniale (2011). Rechts: Italo Calvino (1923-1985)

Auf die Frage, ob sich die Entscheidung, sich zu entziehen, nicht in ihr Gegenteil verwandle, ob das Geheimnis nicht Neugier wecke und der Autor damit selbst zur Figur werde, setzt Ferrante erneut zu einer Medienschelte an: „Ich fürchte, diese Überlegungen betreffen einzig und allein den kleinen Kreis derer, die in den Medien arbeiten. Die, abgesehen von den üblichen Ausnahmen, zu viel zu tun haben und entweder gar keine oder nur oberflächliche Leser sind“, so Ferrante. Dabei sind es oft seriöse Literaturkritiker und anerkannte Autorenkollegen, die sich mit ihrer Identität beschäftigen, aber diese werden von Ferrante übergangen. Stattdessen steigert sie sich in eine heftiger werdende Kritik: „Damit wir uns recht verstehen, Sie glauben, von Berufs wegen trotz Ihrer Sensibilität des gebildeten Menschen, nolens volens die von mir absichtlich gelassene Lücke mit einem Gesicht füllen zu müssen, während die Leser sie lesend füllen.“ Der Journalistin spricht sie also ab, ihre Romane gelesen zu haben. Viele dieser Kritiker zeigten sich dann in ihren Vor- und Nachworten zu den Interviews irritiert von Ferrantes Vorgehen.

Die ersten beiden Ausgaben von Frantumaglia sind inzwischen bekannt und die Journalistin hakt deshalb zum Calvino-Thema nach. Sie will wissen, ob Ferrante wirklich der Meinung sei, dass das Leben eines Autors dem Werk nichts hinzufüge. Italo Calvino habe zwar keine persönlichen Fragen beantwortet, aber die Leser wüssten sehr viel über ihn und seine verlegerische Arbeit. Damit betont sie die beträchtliche Differenz, die zwischen Calvinos und Ferrantes Umgang mit der Autorschaft und den Medien besteht. Aber darauf geht Ferrante nicht ein. Sie wiederholt ihre bisherigen Positionen und fügt hinzu, schon der kanadische Literaturkritiker Northrop Frye habe darauf hingewiesen, Schriftsteller seien eher einfache Leute, insgesamt weder weiser noch besser als andere. Was von ihnen zähle, sei das, was sie gut können, nämlich Worte aneinanderzureihen. König Lear sei phantastisch, selbst wenn wir von Shakespeare nichts weiter besitzen als ein paar Unterschriften, einige Adressen, ein Testament, eine Taufurkunde und ein Porträt, das einen Mann zeigt, der aussieht wie ein Idiot. „Nun, ich sehe das genauso“, folgert Ferrante und fährt fort: „Unsere Gesichter, allesamt, erweisen uns keinen guten Dienst, und unsere Leben haben unseren Werken nichts hinzuzufügen.“

Krankhafte Neugier

Dass Elena Ferrante selbst nicht wirklich daran glaubt, dass das Leben eines Autors dem Werk nichts hinzuzufügen hat, zeigt sich schon an Calvinos berühmten Porträtfotos, die sich im Gedächtnis italienischer Leser sofort einstellen, wenn sie den Namen Calvino nur hören. Der Verfasser berühmter Romane wie Baron auf den Bäumen oder Wenn ein Reisender in einer Winternacht hat viele Interviews für das Fernsehen und den Rundfunk gegeben, in denen er sehr offen spricht und viel von sich preisgibt. Wo Ferrante eine Sphinx ist, ist Calvino der Rockstar mit dem verschwitzten Hemd. Was den authentischen Auftritt in der Öffentlichkeit betrifft, trennen die beiden Welten. Der Versuch Ferrantes, sich mit ihm hinsichtlich einer verborgenen Identität zu vergleichen, ist vollkommen fehl am Platz. Noch deutlicher zeigt sich die Zweifelhaftigkeit von Ferrantes Aussage, das Leben der Autoren habe ihren Werken nichts hinzuzufügen, an Elena Ferrantes eigenen Versuchen, beispielsweise das Leben Gustave Flauberts mittels außerliterarischer Recherche (Briefe und biografische Informationen) zu erkunden, um Madame Bovary besser zu verstehen. Ferrantes Text zu Flaubert ist erstmals im Corriere della Sera 2003 und danach in Frantumaglia erschienen.

Die Journalistin des Corriere della Sera hatte in Gedanken die ausweichenden Antworten Ferrantes offenbar schon vorweggenommen und ein Crescendo von Fragen formuliert: Ob die Neugier der Medien nicht abebben würde, sollte Ferrante Ihre Identität enthüllen. Ob sie sich nicht zur Komplizin macht, indem sie das Geheimnis aufrechterhält. Ferrante antwortet mit einer Gegenfrage: „Glauben Sie nicht, wenn ich tun würde, was Sie mir vorschlagen, würde ich mich selbst verraten, mein Schreiben, den Pakt, den ich mit meinen Lesern geschlossen habe, meine Gründe, die sie praktisch unterstützt haben, und auch die neue Weise, wie sie begonnen haben zu lesen?“

Bedauerlicherweise besteht nun keine Möglichkeit, nachzufragen, aber offenbar geht Ferrante davon aus, dass ihr Schreiben im Verborgenen zu einer neuen Art des Lesens geführt hat; eine Art, die sich ganz auf den fiktionalen Text konzentriert (konzentrieren muss) und dabei von der Identität der Urheberin abstrahiert. Ferrante fährt fort: „Was meine Komplizenschaft betrifft, so sehen Sie sich um. Sehen Sie nicht, wie alle um Weihnachten herum ins Fernsehen drängen? Würden Sie noch immer von Komplizenschaft sprechen, wenn Sie mich dort in der ersten Reihe vor einer Fernsehkamera fänden, oder fänden Sie das einfach normal? Nein, zu sagen, dass meine Abwesenheit Komplizenschaft bedeutet, ist ein alter Hut. Was die krankhafte Neugier angeht, so scheint mir auch die nur ein Zwang des medialen Mechanismus zu sein, der darauf abzielt, mich weniger zur Komplizin zu machen, als vielmehr meine Glaubwürdigkeit zu untergraben.“ Es ist ein Konflikt im Gange, der eskaliert und Elena Ferrante beteiligt sich daran und bietet Paroli.

© Nicola Bardola

Die eigene Person als Schriftstellerin orchestrieren

Elena Ferrante pariert auch die folgenden Fragen: Ob es ihr schwer falle, in der Verstellung zu leben. „Ich verstelle mich überhaupt nicht. Ich lebe mein Leben, und wer Teil davon ist, weiß alles über mich.“ Wie sie denn mit so einer Lüge leben könne. Ferrante differenziert zwischen der Lüge in der Literatur und der Lüge im Leben: „Ja, technisch gesehen, ist Literatur nichts anderes, ein außerordentliches Produkt des Geistes, eine autonome Welt aus Wörtern, die alle darauf ausgerichtet sind, die Wahrheit dessen zu offenbaren, der sie schreibt. In dieser besonderen Art der Lüge zu versinken, ist ein großer Spaß und mühsame Verantwortung zugleich. Was die feige Lüge betrifft, so greife ich für gewöhnlich nicht darauf zurück, außer um eine Gefahr abzuwenden, mich zu schützen.“

Die Journalistin hatte eine lange Liste mit Fragen notiert, die alle versuchen, Ferrante aus der Reserve zu locken. Die Anonymität in dieser Zeit der totalen Sichtbarkeit habe etwas Heroisches, stellt sie fest und fragt, ob Ferrantes Erfolg ihr jetzt nicht gebieten würde, „Gesicht zu zeigen“. Ferrante konzentriert sich auf die Wortwahl der Journalistin: Diese Formulierung benutze der Ministerpräsident häufig, doch sie befürchte, sie diene mehr dazu, etwas zu verstecken, als dazu, zu enthüllen. Das tue der Geltungsdrang: Er verhülle, statt zu enthüllen, er verfälsche die demokratische Praxis. „Wir beurteilen keine Werke, sondern Gesichter, die außerhalb des Medienrummels naturgemäß alle so sind wie das des Shakespeare von Frye, egal ob ihre Träger nun König Lear geschrieben haben. Erfolg hin oder her, über meines weiß ich genug, um es getrost für mich zu behalten.“

Ursprünglich wollte Elena Ferrante auch ihre Briefe für sich behalten. Wie sehr sich ihr Verhältnis zu ihren außerliterarischen Gedanken und zur eigenen Identität und deren Relevanz für die Öffentlichkeit gewandelt hat, machen ihre Aussagen deutlich und die Vermutung liegt nahe, dass dieser Prozess nicht abgeschlossen ist. Jedenfalls äußert sich Ferrante weiterhin zu den Themen Pseudonym und Identität und ermöglicht ihren Lesern damit ein immer differenzierteres Bild der Überzeugungen Elena Ferrantes.

Auf die Aussagen der Verlegerin Sandra Ozzola Ferris angesprochen, sie werde nicht mehr schreiben können, wenn Ihre Identität enthüllt würde, differenziert Ferrante zwischen schreiben und publizieren und fasst die Entwicklung ihres Denkens folgendermaßen zusammen: „Anfangs machte ich mir Sorgen wegen dem, was ich erzählte. Dann kam schnell die kleine Kampagne gegen jede Art von Geltungssucht hinzu. Was ich heute am meisten fürchte, ist der Verlust des außergewöhnlichen kreativen Raumes, den ich entdeckt zu haben scheine. Es ist keine Kleinigkeit, zu schreiben und dabei nicht nur eine Geschichte, Figuren, Gefühle, Landschaften, sondern auch die eigene Person als Schriftstellerin für die Leser zu orchestrieren die wahrhaftigste, weil allein aus Geschriebenem bestehende, aus purer theoretischer Erforschung einer Möglichkeit. Und darum bleibe ich entweder Ferrante oder ich publiziere nicht mehr.“ Hier spricht Elena Ferrante zum ersten Mal aus, was sich in zwei Jahrzehnten entwickelt hat: Von der anfänglichen Begründung von 1991 ist sie zur Selbsterkenntnis gelangt, dass sie für ihre Leser die eigene Person als Schriftstellerin formt. Die bewusste Gestaltung der Kunstfigur Elena Ferrante durch sie selbst ist schon längst in vollem Gange und die Neugier der Leser und der Medien ist der Motor.

Elena Ferrante, ihr Pseudonym und die vielen Gründe, inkognito zu bleiben – eine Chronologie (3)

Elena Ferrante ist das Pseudonym einer italienischen Schriftstellerin, die sich unter Wahrung der Anonymität seit Anfang der 1990er-Jahre einen Namen als international erfolgreiche Romanautorin gemacht hat. Ihre Neapolitanische Saga unter dem Titel Meine geniale Freundin zählt zu den bedeutendsten Werken der zeitgenössischen italienischen Literatur. Obwohl es in letzter Zeit immer wieder Versuche gab, die Identität von Elena Ferrante zu entschlüsseln, ist relativ wenig über die Autorin bekannt. Nun tauchen neue Fragen auf: Wie veränderte sich Elena Ferrantes Verhältnis in den vergangenen 27 Jahren zu ihrem Pseudonym? Was motivierte die Autorin, immer mehr von sich preiszugeben? Der in Zürich geborene und bei München lebende Autor, Journalist und Übersetzer Nicola Bardola hat ein Buch über Elena Ferrante geschrieben, das von der Literaturkritik hochgelobt wurde. Im Literaturportal Bayern kann man dem Mythos Elena Ferrante mit Bardolas Geschick dank dieser bisher unveröffentlichten Chronologie erneut auf den Grund gehen. Wir bringen heute die dritte und vorletzte Folge seiner 4-teiligen Journalreihe.

*

Die Kohärenz des Autors

Im Dezember 2006 strahlte ein römischer Radiosender Fragen seiner Hörerinnen und die von einer Schauspielerin vorgelesenen Antworten Elena Ferrantes aus. Eine Kinogängerin, die beide Romanverfilmungen gesehen hatte, bedauerte, dass Ferrante ihre Identität nicht preisgibt und sagte: „Ich bin fest davon überzeugt, dass alles greifbarer wird, wenn man sich in die Augen blicken kann“. Ferrante antwortete erst zustimmend, der Körper sei alles, was wir haben, und wir sollten ihn nicht unterschätzen. Die Filme seien der Akt, dem, was in den Büchern geschrieben steht, einen ‚Körper‘ zu verleihen: „Ich bin jedoch überzeugt, dass eine Buchseite potenziell mehr Körper hat als ein Film. Damit sie ihre Wirkung entfaltet, müssen wir als Schriftsteller und als Leser all unsere körperlichen Ressourcen aktivieren. Schreiben und Lesen funktioniert nur durch das Hineinlegen einer Leiblichkeit.“

Im Dezember 2011 wird Ferrante nach Erscheinen des ersten Bandes der Tetralogie Meine geniale Freundin vom Corriere della Sera befragt. Anlass ist nach wie vor die Anonymität, nämlich die Frage, ob sie ihre Entscheidung bereue und die Feststellung, dass sich im Grunde die Rezensionen mehr mit dem Mysterium Ferrante als mit der Qualität der Bücher beschäftigen. Ein Ergebnis, das ihrem Ziel vollkommen zuwiderlaufe, weil es die Frage nach der hypothetischen Person heraushebe, so der Corriere. Elena Ferrante verneint, sie verspüre keinerlei Reue. Sie hält es für „eine gute Art des Lesens“, die Persönlichkeit des Schreibenden aus den Geschichten, die sie verfasst oder auch aus den schriftlichen Interviews, die sie gibt, also aus der Tonalität ihres Schreibens herauszulesen. Dagegen missfällt Ferrante die „mediale Heraushebung der Vorherrschaft der Ikone des Autors über sein Werk. In diesem Fall kommt dem Werk die gleiche Funktion zu wie dem verschwitzten Hemd eines Popstars, das ohne die Aura des Göttlichen gänzlich unbedeutend wird.“

Danach will der Journalist wissen, ob sie der Verdacht ärgere, dass Ihre Bücher das Werk mehrerer Autoren sein könnten. Die Vermutung resultiert aus der stilistischen Verschiedenheit des ersten Bandes der Tetralogie von den ersten drei Solitären. Erstaunlicherweise bezeichnet Ferrante diese Frage als ein „nützliches Beispiel für unseren Diskurs. Wir sind daran gewöhnt, aus der Figur des Autors die Kohärenz seiner Werke zu beziehen, nicht aus den Werken die Kohärenz des Autors.“ Ferrante kritisiert die Gewohnheit der Leser an die Vorrangstellung des Autors, weshalb wir alle unterschiedliche Urheber „von einem Buch zum nächsten, sogar von Seite zu Seite“ vermuteten, sobald es keinen Autor gebe oder er sich entziehe. Bemerkenswert ist bei dieser Antwort, wie Ferrante Wert darauf legt, dass sie eine einzelne Frau und die alleinige Urheberin ist. Darauf folgt die direkte Frage: „Also, wie ist es. Darf man erfahren, wer Sie sind?“ Ferrante erwidert kurz angebunden: „Ich habe in zwanzig Jahren sechs Bücher veröffentlicht. Genügt das nicht?“

Das Leben hat dem Werk nichts hinzuzufügen

Im September 2014 ist der vierbändige Zyklus Meine geniale Freundin vollendet und in Italien erfolgreich auf dem Markt; in den USA und in Großbritannien sind die ersten drei Bände erschienen. Entertainment Weekly will wissen, warum Ferrante unter Pseudonym schreibt, warum sie den Namen Elena für die Romanheldin gewählt hat oder ob sie es jemals bereut habe, die eigene Identität nicht enthüllt zu haben: „Hatten Sie an irgendeinem Punkt plötzlich Lust zu rebellieren, die Fenster aufzureißen und zu rufen: ‚Ich war es, die diese Welt erschaffen hat!‘?“ Ferrante ignoriert die immer wieder gleiche Frage nicht etwa verärgert, sondern – im Gegenteil – ist zu Scherzen aufgelegt. Zunächst erwidert sie, dass jeder, der schreibt, wisse, dass es die größte Schwierigkeit ist, die Figuren nicht nur glaubwürdig wirken zu lassen, sondern echt. Um das zu erreichen, sei es wichtig, an die Geschichte zu glauben, an der man arbeitet. „Ich habe der Erzählerin meinen Namen gegeben, um mir die Arbeit zu erleichtern. Elena ist der Name, der mir am nächsten ist.“ Das Fensterbild habe sie belustigt. „Ich wohne weit oben, und ich habe Höhenangst. Darum verzichte ich gern darauf, ans Fenster zu treten.“

Im Dezember 2014 erscheint ein Gespräch in der Repubblica, in dem Ferrante wieder sehr ausführlich und geduldig auf die Fragen nach ihrer Identität eingeht. Ferrantes berühmter Satz, „Ich glaube, Bücher brauchen, wenn sie einmal geschrieben sind, keinen Autor mehr“ liegt nun über zwanzig Jahre zurück. Die Journalistin will wissen, ob Ferrante nicht glaube, ihre kleine Wette inzwischen gewonnen zu haben, dass also ihre Bücher etwas zu erzählen und ihre Leser gefunden haben. Das geschieht vor dem Hintergrund des rapide wachsenden Erfolgs der Tetralogie. Die Journalistin fragt weiter: „Meinen Sie nicht, dass Ihre Bücher die Anonymität nicht mehr brauchen?“

Viele Journalisten vor ihr haben mit ähnlichen Formulierungen nach Ferrantes Anonymität gefragt und meistens hat sie den Begriff akzeptiert. Er steht auch im Untertitel der englischsprachigen Erstausgabe von Frantumaglia: „Elena Ferrante on Writing, Reading and Anonymity“. Nun aber korrigiert und präzisiert sie: „Meine Bücher sind nicht anonym, auf dem Umschlag steht ein Autorenname, und sie brauchten die Anonymität noch nie“. Wenn jemand aus dieser Wette als Gewinner hervorgegangen sei, dann die Bücher. Es sei ein Sieg, der die Autonomie der Romane beweise. „Sie haben sich das Recht verdient, von den Lesern geschätzt zu werden, einzig und allein in ihrer Eigenschaft als Bücher.“ Dass Ferrante das so betont, wirkt, als traue sie selbst nicht ganz der gewonnenen Wette.

Links: Cover der Erstausgabe von L’ amica geniale (2011). Rechts: Italo Calvino (1923-1985)

Auf die Frage, ob sich die Entscheidung, sich zu entziehen, nicht in ihr Gegenteil verwandle, ob das Geheimnis nicht Neugier wecke und der Autor damit selbst zur Figur werde, setzt Ferrante erneut zu einer Medienschelte an: „Ich fürchte, diese Überlegungen betreffen einzig und allein den kleinen Kreis derer, die in den Medien arbeiten. Die, abgesehen von den üblichen Ausnahmen, zu viel zu tun haben und entweder gar keine oder nur oberflächliche Leser sind“, so Ferrante. Dabei sind es oft seriöse Literaturkritiker und anerkannte Autorenkollegen, die sich mit ihrer Identität beschäftigen, aber diese werden von Ferrante übergangen. Stattdessen steigert sie sich in eine heftiger werdende Kritik: „Damit wir uns recht verstehen, Sie glauben, von Berufs wegen trotz Ihrer Sensibilität des gebildeten Menschen, nolens volens die von mir absichtlich gelassene Lücke mit einem Gesicht füllen zu müssen, während die Leser sie lesend füllen.“ Der Journalistin spricht sie also ab, ihre Romane gelesen zu haben. Viele dieser Kritiker zeigten sich dann in ihren Vor- und Nachworten zu den Interviews irritiert von Ferrantes Vorgehen.

Die ersten beiden Ausgaben von Frantumaglia sind inzwischen bekannt und die Journalistin hakt deshalb zum Calvino-Thema nach. Sie will wissen, ob Ferrante wirklich der Meinung sei, dass das Leben eines Autors dem Werk nichts hinzufüge. Italo Calvino habe zwar keine persönlichen Fragen beantwortet, aber die Leser wüssten sehr viel über ihn und seine verlegerische Arbeit. Damit betont sie die beträchtliche Differenz, die zwischen Calvinos und Ferrantes Umgang mit der Autorschaft und den Medien besteht. Aber darauf geht Ferrante nicht ein. Sie wiederholt ihre bisherigen Positionen und fügt hinzu, schon der kanadische Literaturkritiker Northrop Frye habe darauf hingewiesen, Schriftsteller seien eher einfache Leute, insgesamt weder weiser noch besser als andere. Was von ihnen zähle, sei das, was sie gut können, nämlich Worte aneinanderzureihen. König Lear sei phantastisch, selbst wenn wir von Shakespeare nichts weiter besitzen als ein paar Unterschriften, einige Adressen, ein Testament, eine Taufurkunde und ein Porträt, das einen Mann zeigt, der aussieht wie ein Idiot. „Nun, ich sehe das genauso“, folgert Ferrante und fährt fort: „Unsere Gesichter, allesamt, erweisen uns keinen guten Dienst, und unsere Leben haben unseren Werken nichts hinzuzufügen.“

Krankhafte Neugier

Dass Elena Ferrante selbst nicht wirklich daran glaubt, dass das Leben eines Autors dem Werk nichts hinzuzufügen hat, zeigt sich schon an Calvinos berühmten Porträtfotos, die sich im Gedächtnis italienischer Leser sofort einstellen, wenn sie den Namen Calvino nur hören. Der Verfasser berühmter Romane wie Baron auf den Bäumen oder Wenn ein Reisender in einer Winternacht hat viele Interviews für das Fernsehen und den Rundfunk gegeben, in denen er sehr offen spricht und viel von sich preisgibt. Wo Ferrante eine Sphinx ist, ist Calvino der Rockstar mit dem verschwitzten Hemd. Was den authentischen Auftritt in der Öffentlichkeit betrifft, trennen die beiden Welten. Der Versuch Ferrantes, sich mit ihm hinsichtlich einer verborgenen Identität zu vergleichen, ist vollkommen fehl am Platz. Noch deutlicher zeigt sich die Zweifelhaftigkeit von Ferrantes Aussage, das Leben der Autoren habe ihren Werken nichts hinzuzufügen, an Elena Ferrantes eigenen Versuchen, beispielsweise das Leben Gustave Flauberts mittels außerliterarischer Recherche (Briefe und biografische Informationen) zu erkunden, um Madame Bovary besser zu verstehen. Ferrantes Text zu Flaubert ist erstmals im Corriere della Sera 2003 und danach in Frantumaglia erschienen.

Die Journalistin des Corriere della Sera hatte in Gedanken die ausweichenden Antworten Ferrantes offenbar schon vorweggenommen und ein Crescendo von Fragen formuliert: Ob die Neugier der Medien nicht abebben würde, sollte Ferrante Ihre Identität enthüllen. Ob sie sich nicht zur Komplizin macht, indem sie das Geheimnis aufrechterhält. Ferrante antwortet mit einer Gegenfrage: „Glauben Sie nicht, wenn ich tun würde, was Sie mir vorschlagen, würde ich mich selbst verraten, mein Schreiben, den Pakt, den ich mit meinen Lesern geschlossen habe, meine Gründe, die sie praktisch unterstützt haben, und auch die neue Weise, wie sie begonnen haben zu lesen?“

Bedauerlicherweise besteht nun keine Möglichkeit, nachzufragen, aber offenbar geht Ferrante davon aus, dass ihr Schreiben im Verborgenen zu einer neuen Art des Lesens geführt hat; eine Art, die sich ganz auf den fiktionalen Text konzentriert (konzentrieren muss) und dabei von der Identität der Urheberin abstrahiert. Ferrante fährt fort: „Was meine Komplizenschaft betrifft, so sehen Sie sich um. Sehen Sie nicht, wie alle um Weihnachten herum ins Fernsehen drängen? Würden Sie noch immer von Komplizenschaft sprechen, wenn Sie mich dort in der ersten Reihe vor einer Fernsehkamera fänden, oder fänden Sie das einfach normal? Nein, zu sagen, dass meine Abwesenheit Komplizenschaft bedeutet, ist ein alter Hut. Was die krankhafte Neugier angeht, so scheint mir auch die nur ein Zwang des medialen Mechanismus zu sein, der darauf abzielt, mich weniger zur Komplizin zu machen, als vielmehr meine Glaubwürdigkeit zu untergraben.“ Es ist ein Konflikt im Gange, der eskaliert und Elena Ferrante beteiligt sich daran und bietet Paroli.

© Nicola Bardola

Die eigene Person als Schriftstellerin orchestrieren

Elena Ferrante pariert auch die folgenden Fragen: Ob es ihr schwer falle, in der Verstellung zu leben. „Ich verstelle mich überhaupt nicht. Ich lebe mein Leben, und wer Teil davon ist, weiß alles über mich.“ Wie sie denn mit so einer Lüge leben könne. Ferrante differenziert zwischen der Lüge in der Literatur und der Lüge im Leben: „Ja, technisch gesehen, ist Literatur nichts anderes, ein außerordentliches Produkt des Geistes, eine autonome Welt aus Wörtern, die alle darauf ausgerichtet sind, die Wahrheit dessen zu offenbaren, der sie schreibt. In dieser besonderen Art der Lüge zu versinken, ist ein großer Spaß und mühsame Verantwortung zugleich. Was die feige Lüge betrifft, so greife ich für gewöhnlich nicht darauf zurück, außer um eine Gefahr abzuwenden, mich zu schützen.“

Die Journalistin hatte eine lange Liste mit Fragen notiert, die alle versuchen, Ferrante aus der Reserve zu locken. Die Anonymität in dieser Zeit der totalen Sichtbarkeit habe etwas Heroisches, stellt sie fest und fragt, ob Ferrantes Erfolg ihr jetzt nicht gebieten würde, „Gesicht zu zeigen“. Ferrante konzentriert sich auf die Wortwahl der Journalistin: Diese Formulierung benutze der Ministerpräsident häufig, doch sie befürchte, sie diene mehr dazu, etwas zu verstecken, als dazu, zu enthüllen. Das tue der Geltungsdrang: Er verhülle, statt zu enthüllen, er verfälsche die demokratische Praxis. „Wir beurteilen keine Werke, sondern Gesichter, die außerhalb des Medienrummels naturgemäß alle so sind wie das des Shakespeare von Frye, egal ob ihre Träger nun König Lear geschrieben haben. Erfolg hin oder her, über meines weiß ich genug, um es getrost für mich zu behalten.“

Ursprünglich wollte Elena Ferrante auch ihre Briefe für sich behalten. Wie sehr sich ihr Verhältnis zu ihren außerliterarischen Gedanken und zur eigenen Identität und deren Relevanz für die Öffentlichkeit gewandelt hat, machen ihre Aussagen deutlich und die Vermutung liegt nahe, dass dieser Prozess nicht abgeschlossen ist. Jedenfalls äußert sich Ferrante weiterhin zu den Themen Pseudonym und Identität und ermöglicht ihren Lesern damit ein immer differenzierteres Bild der Überzeugungen Elena Ferrantes.

Auf die Aussagen der Verlegerin Sandra Ozzola Ferris angesprochen, sie werde nicht mehr schreiben können, wenn Ihre Identität enthüllt würde, differenziert Ferrante zwischen schreiben und publizieren und fasst die Entwicklung ihres Denkens folgendermaßen zusammen: „Anfangs machte ich mir Sorgen wegen dem, was ich erzählte. Dann kam schnell die kleine Kampagne gegen jede Art von Geltungssucht hinzu. Was ich heute am meisten fürchte, ist der Verlust des außergewöhnlichen kreativen Raumes, den ich entdeckt zu haben scheine. Es ist keine Kleinigkeit, zu schreiben und dabei nicht nur eine Geschichte, Figuren, Gefühle, Landschaften, sondern auch die eigene Person als Schriftstellerin für die Leser zu orchestrieren die wahrhaftigste, weil allein aus Geschriebenem bestehende, aus purer theoretischer Erforschung einer Möglichkeit. Und darum bleibe ich entweder Ferrante oder ich publiziere nicht mehr.“ Hier spricht Elena Ferrante zum ersten Mal aus, was sich in zwei Jahrzehnten entwickelt hat: Von der anfänglichen Begründung von 1991 ist sie zur Selbsterkenntnis gelangt, dass sie für ihre Leser die eigene Person als Schriftstellerin formt. Die bewusste Gestaltung der Kunstfigur Elena Ferrante durch sie selbst ist schon längst in vollem Gange und die Neugier der Leser und der Medien ist der Motor.