Untergang durch Feuerbrunst

Im selben Florenz-Führer, von der Firma Pineider selbst herausgegeben, rühmt sich das Geschäft ihrer „Grand Pictorial Post-Card Stores – Speciality in Fancy Postcards ... Artistic book-bindings with paintings or impressions … Frames – Book-Covers – Photographic Albums – Notebooks etc.“ Pineiders Inventar, nimmt man die Reproduktionen nach Werken der Alten Meister dazu, gleicht auffallend dem Inventar von Herrn Blüthenzweig bzw. Jakob Littauer und es muss eine große Freude für Thomas Mann gewesen sein, noch eine überraschende, topografisch übereinstimmende Überlagerung von München und Florenz entdeckt und literarisch verwendet zu haben. Pineiders breite Fenster hätten auch die passende Auslage für die Ave Maria von Höcker bereitstellen können. Savonarola liegt am Ende also vor beiden Läden, „auf eine Hand gestützt, seitwärts auf die steinerne Stufe niedergesunken ..., die Flügel seiner großen, gehöckerten Nase blähten und schlossen sich zuckend; seine häßlichen Lippen waren zu dem Ausdruck eines verzweifelten Hasses verzerrt, und seine Augen, von Glut umzogen, schweiften irr und ekstatisch über den schönen Platz“, der sowohl die Piazza della Signoria als auch den Odeonsplatz sein könnte.

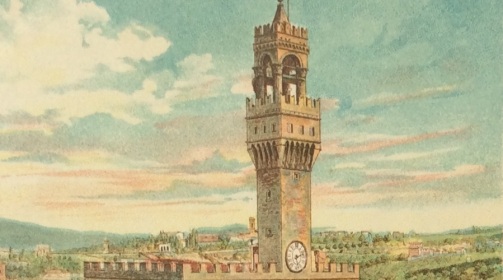

Es kommt nun zum Klimax der Novelle, als der niedergesunkene Savonarola die Vision einer Verbrennung in München hat, die den Verbrennungen von Ölgemälden, Skulpturen usw. auf der Piazza della Signoria 1497 und 1498 entspricht: „Er sah auf der Mosaikfläche vor der großen Loggia die Eitelkeiten der Welt – „Il falò delle vanitá“ –, die Maskenkostüme der Künstlerfeste, die Zierate, Vasen, Schmuckstücke und Stilgegenstände, die nackten Statuen und Frauenbüsten, die malerischen Wiedergeburten des Heidentums, die Porträts der berühmten Schönheiten von Meisterhand, die üppig ausgestatteten Liebesverse und Propagandaschriften der Kunst pyramidenartig aufgetürmt und unter dem Jubelgeschrei des durch seine furchtbaren Worte geknechteten Volkes in prasselnde Flammen aufgehen ...“. Die Parallele zwischen den beiden Plätzen werden nochmals hervorgehoben: „Er sah gegen die gelbliche Wolkenwand, die von der Theatinerstraße heraufgezogen war und in der es leise donnerte, ein breites Feuerschwert stehen, das sich im Schwefellicht über die frohe Stadt hinreckte“. „Die gelbliche Wolkenwand“ kann nichts anderes als die durch Hass und Enttäuschung verschwommenen Augen gesehene gelbe Fassade der Theatinerkirche mit ihren beiden Türmen sein, in der die Orgel leise, bei offenen Türen, gespielt wurde (Abb. 76), während das „Schwefellicht“ auf Farbe und Geruch des Teufels und der Hölle hinweist. Ebenso gut kann die ähnlich gelbliche Vorderseite des Palazzo Vecchio mit dem aufsteigenden Turm auf der Piazza della Signoria gedient haben (Abb. 77). „Gladius Dei super terram ...“ flüsterten seine dicken Lippen und in seinem Kapuzenmantel sich höher emporrichtend, mit einem versteckten und krampfigen Schütteln seiner hinabhängenden Faust murmelte er bebend „Cito et velociter!“

Abb. 77

Mit diesen Worten endet die Novelle mit der Vision des Untergangs des Schönheitsgeschäftes von M. Blüthenzweig und der Bedrohung der ganzen Stadt München, die noch „froh“ ist, durch ein bedrohliches Feuerschwert. Für die junge Mary Smith, der die Novelle gewidmet ist und die deutsch lesen konnte [64], erscheint München am Schluss unerwarteterweise in keinem positiven Licht, eher als eine unattraktive, moralisch verkommene und fast lebensgefährliche Stadt, die dem baldigen Untergang durch Feuerbrunst geweiht war. Wohl den hintergründigen Intentionen von Thomas Mann entsprechend, leuchtet die Stadt München am Ende der Novelle nicht mehr, sondern dämmert mit einer Schreckensvision einem düsteren Ende entgegen.

[64] „Heute Vormittag San Marco: ein tiefer Eindruck. Aber im Allgemeinen ist man doch zu weich, faul und glücklich gestimmt, als daß das nöthige gladius Dei super terram-Stimmung sich einstellen könnte ... Nun will Miß Mary auch den kl. Herrn Friedemann lesen. Sie ist charming indeed!“; aus einer Postkarte von Thomas an Heinrich Mann vom 01.05.1901, Florenz. Für den Hinweis auf diese Karte danke ich Britta Dittmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Buddenbrookhaus, Lübeck, Schreiben vom 19. Januar 2015.

Weitere Kapitel:

Im selben Florenz-Führer, von der Firma Pineider selbst herausgegeben, rühmt sich das Geschäft ihrer „Grand Pictorial Post-Card Stores – Speciality in Fancy Postcards ... Artistic book-bindings with paintings or impressions … Frames – Book-Covers – Photographic Albums – Notebooks etc.“ Pineiders Inventar, nimmt man die Reproduktionen nach Werken der Alten Meister dazu, gleicht auffallend dem Inventar von Herrn Blüthenzweig bzw. Jakob Littauer und es muss eine große Freude für Thomas Mann gewesen sein, noch eine überraschende, topografisch übereinstimmende Überlagerung von München und Florenz entdeckt und literarisch verwendet zu haben. Pineiders breite Fenster hätten auch die passende Auslage für die Ave Maria von Höcker bereitstellen können. Savonarola liegt am Ende also vor beiden Läden, „auf eine Hand gestützt, seitwärts auf die steinerne Stufe niedergesunken ..., die Flügel seiner großen, gehöckerten Nase blähten und schlossen sich zuckend; seine häßlichen Lippen waren zu dem Ausdruck eines verzweifelten Hasses verzerrt, und seine Augen, von Glut umzogen, schweiften irr und ekstatisch über den schönen Platz“, der sowohl die Piazza della Signoria als auch den Odeonsplatz sein könnte.

Es kommt nun zum Klimax der Novelle, als der niedergesunkene Savonarola die Vision einer Verbrennung in München hat, die den Verbrennungen von Ölgemälden, Skulpturen usw. auf der Piazza della Signoria 1497 und 1498 entspricht: „Er sah auf der Mosaikfläche vor der großen Loggia die Eitelkeiten der Welt – „Il falò delle vanitá“ –, die Maskenkostüme der Künstlerfeste, die Zierate, Vasen, Schmuckstücke und Stilgegenstände, die nackten Statuen und Frauenbüsten, die malerischen Wiedergeburten des Heidentums, die Porträts der berühmten Schönheiten von Meisterhand, die üppig ausgestatteten Liebesverse und Propagandaschriften der Kunst pyramidenartig aufgetürmt und unter dem Jubelgeschrei des durch seine furchtbaren Worte geknechteten Volkes in prasselnde Flammen aufgehen ...“. Die Parallele zwischen den beiden Plätzen werden nochmals hervorgehoben: „Er sah gegen die gelbliche Wolkenwand, die von der Theatinerstraße heraufgezogen war und in der es leise donnerte, ein breites Feuerschwert stehen, das sich im Schwefellicht über die frohe Stadt hinreckte“. „Die gelbliche Wolkenwand“ kann nichts anderes als die durch Hass und Enttäuschung verschwommenen Augen gesehene gelbe Fassade der Theatinerkirche mit ihren beiden Türmen sein, in der die Orgel leise, bei offenen Türen, gespielt wurde (Abb. 76), während das „Schwefellicht“ auf Farbe und Geruch des Teufels und der Hölle hinweist. Ebenso gut kann die ähnlich gelbliche Vorderseite des Palazzo Vecchio mit dem aufsteigenden Turm auf der Piazza della Signoria gedient haben (Abb. 77). „Gladius Dei super terram ...“ flüsterten seine dicken Lippen und in seinem Kapuzenmantel sich höher emporrichtend, mit einem versteckten und krampfigen Schütteln seiner hinabhängenden Faust murmelte er bebend „Cito et velociter!“

Abb. 77

Mit diesen Worten endet die Novelle mit der Vision des Untergangs des Schönheitsgeschäftes von M. Blüthenzweig und der Bedrohung der ganzen Stadt München, die noch „froh“ ist, durch ein bedrohliches Feuerschwert. Für die junge Mary Smith, der die Novelle gewidmet ist und die deutsch lesen konnte [64], erscheint München am Schluss unerwarteterweise in keinem positiven Licht, eher als eine unattraktive, moralisch verkommene und fast lebensgefährliche Stadt, die dem baldigen Untergang durch Feuerbrunst geweiht war. Wohl den hintergründigen Intentionen von Thomas Mann entsprechend, leuchtet die Stadt München am Ende der Novelle nicht mehr, sondern dämmert mit einer Schreckensvision einem düsteren Ende entgegen.

[64] „Heute Vormittag San Marco: ein tiefer Eindruck. Aber im Allgemeinen ist man doch zu weich, faul und glücklich gestimmt, als daß das nöthige gladius Dei super terram-Stimmung sich einstellen könnte ... Nun will Miß Mary auch den kl. Herrn Friedemann lesen. Sie ist charming indeed!“; aus einer Postkarte von Thomas an Heinrich Mann vom 01.05.1901, Florenz. Für den Hinweis auf diese Karte danke ich Britta Dittmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Buddenbrookhaus, Lübeck, Schreiben vom 19. Januar 2015.