Fragment Fürth: 1950-1972

Jede Großstadt bringt im Lauf ihrer Geschichte einige lesenswerte Schriftsteller hervor. Das ist mehr der statistischen Wahrscheinlichkeit geschuldet als der Begabung, da macht auch meine Heimatstadt keine Ausnahme. Doch muss ich gestehen, dass der einzige Fürther Autor, der mir bereits in jüngeren Jahren begegnete, Jakob Wassermann war. Dabei sollte ein anderer für mich später viel interessanter werden: Fritz Oerter. Gerade mal 75 Meter von meinem Geburtshaus entfernt hat er gelebt, fünfzehn Jahre, bevor meine Mutter in einer winzigen Wohnung im Kannengießerhof niederkam.

Als Anarchosyndikalist, der Ernst Toller nach der gescheiterten Räterepublik von München bei sich versteckte, bietet er heute noch viele Gründe für die Gesellschaft, ihn zu ignorieren. Legenden ranken sich um ihn und ich vermute, man nennt sie deshalb Legenden, weil die Leute sie nicht wahrhaben wollen. So wie den Spaziergang Oerters mit dem indischen Dichter und Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore im Fürther Stadtpark.

In jenem Stadtpark, in dem ich auf der Freilichtbühne 1971 das erste Mal mit einer Lesung in meiner Heimatstadt auftrat. In bester Zensurtradition wurde ein Jahr später eine erneute Lesung der Fürther Kulturkollektivs „kukoll“ vom zuständigen Verwaltungsrat Ammon abgelehnt. Begründung: „Bitte bedenken Sie, dass die Veranstaltungen auf der Freilichtbühne von jedermann gesehen und gehört werden, auch von Andersdenkenden. [...] Die ältere Generation könne in ihren religiösen und sittlichen Empfindungen nur allzu leicht verletzt werden.“

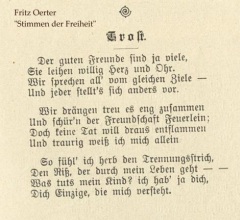

Links Wohnhaus von Fritz Oerter; rechts ein Liebesgedicht an seine Frau

Da war ich froh, dass es in meiner Heimatstadt auch ganz andere Menschen gab, die sich um die Literatur kümmerten, wie zum Beispiel Dieter Vorbach, der Leiter der Volksbücherei im Berolzheimerianum. Der entdeckte mich Jahre zuvor als herumstromernde 13jährige Brillenschlange zwischen den Regalen seiner Bibliothek und sprach mich an. Bei fast jedem meiner Besuche kamen wir ins Gespräch und er gab mir Tipps, was sich zu lesen lohnt. Behutsam führte er mich an die Literatur heran, übernahm quasi meine Ausbildung zum bewussten und kritischen Leser.

Anfang 1967 las ich Kinder von Hiroshima. Japanische Kinder über den 6. August 1945. Dieses Buch mit Berichten überlebender Kinder des Atombombenabwurfs inspirierte mich zu meinem ersten Gedicht. Es löste bei mir ein emotionales Überquellen aus, einen Zustand des nicht mehr Ertragenkönnens, der ein Ventil in Worten suchte und in der Lyrik fand. Trotz der schrecklichen Erfahrung des atomaren Feuers fiel zwanzig Jahre später wieder Feuer vom Himmel. In Vietnam verbrannte man nun die Menschen mit nicht löschbarem Napalm.

Ein Jahr später durfte ich einen leibhaftigen Schriftsteller kennenlernen: Peter Handke las in „meinem Berolzheimer“ aus seinem Band Die Begrüßung des Aufsichtsrats. Es war für mich eine Premiere, eine Dichterlesung zu erleben und sie beeindruckte mich sehr. Noch mehr beeindruckte mich hinterher beim Gespräch im kleinen Kreis mit dem Bibliotheksleiter die Frage von Handke: „Wo gibt‘s hier einen guten Kicker?“ Auf diesem Gebiet war ich Experte und so verbrachte ich den Rest des Abends mit dem Autor der „Publikumsbeschimpfung“ in einem Fürther Wirtshaus beim Kneipensport.

Alte Postkarte mit dem „Berolzheimerianum“

Ein nächster für mich entscheidender Schritt fand wieder in meiner Lieblingskultureinrichtung statt, als ich mich der Laiengruppe der Studio Bühne Fürth anschloss, die dort probte. Die ambitionierten Laienschauspieler hatten gerade das große Los gezogen und den Dramaturgen Rainer Lindau als Leiter gewonnen. Durch ihn bekam ich übrigens meine ersten bezahlten (!) Auftragsarbeiten: Texte für die Programmhefte des Schauspielhauses Nürnberg, wo er tätig war. Die Nachbarstadt feierte 1971 ihr Dürer-Jahr und der Kultursäckel war wohl gefüllt, da konnte und wollte man sich sogar Poesie leisten.

So stehe ich nun beim Flanieren durch mein Leben vor dem nächsten Schaufenster. Eine neue Welt ist darin zu sehen, die Welt des Theaters.

Mein erster eigener Anlauf in diesem Genre ließ nicht lange auf sich warten. Gemeinsam mit dem Dramaturgen entwickelten wir die Idee, aus einem weltbekannten Werk ein aufmüpfiges, satirisches Sprechstück zu machen. Wagners Lohengrin sollte unser Opfer sein. Sobald meine ersten geschriebenen Seiten vorlagen, begann Lindau mit den Probearbeiten. Dadurch entstand für mich eine völlig neue Schreibsituation: Mein Schreiben zeigte eine unmittelbare Wirkung auf Menschen. Doch daran lag es nicht, dass das Projekt bereits nach einigen Wochen scheiterte. Die Darstellerin der Elsa war‘s und ihre Zuneigung, die ich nicht erwiderte, wodurch das Stück seine weibliche Hauptfigur verlor. Es war wirklich ein Drama.

Zum Glück fand ich schnell ein anderes Thema: Ein Stück über den Kennedy-Clan. Die Entstehung des Stücks, parallel zu den Proben, war für mich faszinierend und inspirierend. Die Ur- und einzige Aufführung fand im Berolzheimerianum, heute „Comödie Fürth“ statt.

Szenenfoto aus „Der Clan“: Auftritt von Richard Nixon

Das Stück im Agitprop-Stil zeigte am Beispiel des Kennedy-Clans wie die Macht der Reichen in den USA funktioniert und manipuliert. Das Drama zeigte auch, wie weit sich die USA der 1970er-Jahre von den Idealen der Gründerväter und den Intentionen der Unabhängigkeitserklärung entfernt hatten. Die Lokalpresse schrieb: „... man fürchtete, das am Schluss entrollte Sternenbanner könnte als Verunglimpfung einer befreundeten Nation konfisziert werden. Stattdessen wurde die Uraufführung von Gerd Scherms „Clan“ zum bisher spektakulärsten Auftritt der Fürther Jungautorengilde. Den äußeren Zeichen nach auch ihr bislang größter Erfolg: ein voller Saal, stürmische Zustimmung.“

Im folgenden Herbst bekam ich den Kulturförderpreis der Stadt Fürth, für den ich mich bei der Verleihung mit einer aufmüpfig-kritischen Rede bedankte. Womit ich die Erwartungshaltung sowohl des linken, als auch des konservativen Publikums von Preisverleihungen an kritische Autoren in der damaligen Zeit ironisch erfüllte. Schlusssatz: „Ich hoffe, nun nicht mit dem städtischen Kulturbetrieb identifiziert zu werden; aber vom Preisträger des Hörspielpreises der Kriegsblinden erwartet man ja auch nicht, selbst kriegsblind zu sein.“

Das war mein vorläufiger Abschied von meiner Heimatstadt.

Jede Großstadt bringt im Lauf ihrer Geschichte einige lesenswerte Schriftsteller hervor. Das ist mehr der statistischen Wahrscheinlichkeit geschuldet als der Begabung, da macht auch meine Heimatstadt keine Ausnahme. Doch muss ich gestehen, dass der einzige Fürther Autor, der mir bereits in jüngeren Jahren begegnete, Jakob Wassermann war. Dabei sollte ein anderer für mich später viel interessanter werden: Fritz Oerter. Gerade mal 75 Meter von meinem Geburtshaus entfernt hat er gelebt, fünfzehn Jahre, bevor meine Mutter in einer winzigen Wohnung im Kannengießerhof niederkam.

Als Anarchosyndikalist, der Ernst Toller nach der gescheiterten Räterepublik von München bei sich versteckte, bietet er heute noch viele Gründe für die Gesellschaft, ihn zu ignorieren. Legenden ranken sich um ihn und ich vermute, man nennt sie deshalb Legenden, weil die Leute sie nicht wahrhaben wollen. So wie den Spaziergang Oerters mit dem indischen Dichter und Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore im Fürther Stadtpark.

In jenem Stadtpark, in dem ich auf der Freilichtbühne 1971 das erste Mal mit einer Lesung in meiner Heimatstadt auftrat. In bester Zensurtradition wurde ein Jahr später eine erneute Lesung der Fürther Kulturkollektivs „kukoll“ vom zuständigen Verwaltungsrat Ammon abgelehnt. Begründung: „Bitte bedenken Sie, dass die Veranstaltungen auf der Freilichtbühne von jedermann gesehen und gehört werden, auch von Andersdenkenden. [...] Die ältere Generation könne in ihren religiösen und sittlichen Empfindungen nur allzu leicht verletzt werden.“

Links Wohnhaus von Fritz Oerter; rechts ein Liebesgedicht an seine Frau

Da war ich froh, dass es in meiner Heimatstadt auch ganz andere Menschen gab, die sich um die Literatur kümmerten, wie zum Beispiel Dieter Vorbach, der Leiter der Volksbücherei im Berolzheimerianum. Der entdeckte mich Jahre zuvor als herumstromernde 13jährige Brillenschlange zwischen den Regalen seiner Bibliothek und sprach mich an. Bei fast jedem meiner Besuche kamen wir ins Gespräch und er gab mir Tipps, was sich zu lesen lohnt. Behutsam führte er mich an die Literatur heran, übernahm quasi meine Ausbildung zum bewussten und kritischen Leser.

Anfang 1967 las ich Kinder von Hiroshima. Japanische Kinder über den 6. August 1945. Dieses Buch mit Berichten überlebender Kinder des Atombombenabwurfs inspirierte mich zu meinem ersten Gedicht. Es löste bei mir ein emotionales Überquellen aus, einen Zustand des nicht mehr Ertragenkönnens, der ein Ventil in Worten suchte und in der Lyrik fand. Trotz der schrecklichen Erfahrung des atomaren Feuers fiel zwanzig Jahre später wieder Feuer vom Himmel. In Vietnam verbrannte man nun die Menschen mit nicht löschbarem Napalm.

Ein Jahr später durfte ich einen leibhaftigen Schriftsteller kennenlernen: Peter Handke las in „meinem Berolzheimer“ aus seinem Band Die Begrüßung des Aufsichtsrats. Es war für mich eine Premiere, eine Dichterlesung zu erleben und sie beeindruckte mich sehr. Noch mehr beeindruckte mich hinterher beim Gespräch im kleinen Kreis mit dem Bibliotheksleiter die Frage von Handke: „Wo gibt‘s hier einen guten Kicker?“ Auf diesem Gebiet war ich Experte und so verbrachte ich den Rest des Abends mit dem Autor der „Publikumsbeschimpfung“ in einem Fürther Wirtshaus beim Kneipensport.

Alte Postkarte mit dem „Berolzheimerianum“

Ein nächster für mich entscheidender Schritt fand wieder in meiner Lieblingskultureinrichtung statt, als ich mich der Laiengruppe der Studio Bühne Fürth anschloss, die dort probte. Die ambitionierten Laienschauspieler hatten gerade das große Los gezogen und den Dramaturgen Rainer Lindau als Leiter gewonnen. Durch ihn bekam ich übrigens meine ersten bezahlten (!) Auftragsarbeiten: Texte für die Programmhefte des Schauspielhauses Nürnberg, wo er tätig war. Die Nachbarstadt feierte 1971 ihr Dürer-Jahr und der Kultursäckel war wohl gefüllt, da konnte und wollte man sich sogar Poesie leisten.

So stehe ich nun beim Flanieren durch mein Leben vor dem nächsten Schaufenster. Eine neue Welt ist darin zu sehen, die Welt des Theaters.

Mein erster eigener Anlauf in diesem Genre ließ nicht lange auf sich warten. Gemeinsam mit dem Dramaturgen entwickelten wir die Idee, aus einem weltbekannten Werk ein aufmüpfiges, satirisches Sprechstück zu machen. Wagners Lohengrin sollte unser Opfer sein. Sobald meine ersten geschriebenen Seiten vorlagen, begann Lindau mit den Probearbeiten. Dadurch entstand für mich eine völlig neue Schreibsituation: Mein Schreiben zeigte eine unmittelbare Wirkung auf Menschen. Doch daran lag es nicht, dass das Projekt bereits nach einigen Wochen scheiterte. Die Darstellerin der Elsa war‘s und ihre Zuneigung, die ich nicht erwiderte, wodurch das Stück seine weibliche Hauptfigur verlor. Es war wirklich ein Drama.

Zum Glück fand ich schnell ein anderes Thema: Ein Stück über den Kennedy-Clan. Die Entstehung des Stücks, parallel zu den Proben, war für mich faszinierend und inspirierend. Die Ur- und einzige Aufführung fand im Berolzheimerianum, heute „Comödie Fürth“ statt.

Szenenfoto aus „Der Clan“: Auftritt von Richard Nixon

Das Stück im Agitprop-Stil zeigte am Beispiel des Kennedy-Clans wie die Macht der Reichen in den USA funktioniert und manipuliert. Das Drama zeigte auch, wie weit sich die USA der 1970er-Jahre von den Idealen der Gründerväter und den Intentionen der Unabhängigkeitserklärung entfernt hatten. Die Lokalpresse schrieb: „... man fürchtete, das am Schluss entrollte Sternenbanner könnte als Verunglimpfung einer befreundeten Nation konfisziert werden. Stattdessen wurde die Uraufführung von Gerd Scherms „Clan“ zum bisher spektakulärsten Auftritt der Fürther Jungautorengilde. Den äußeren Zeichen nach auch ihr bislang größter Erfolg: ein voller Saal, stürmische Zustimmung.“

Im folgenden Herbst bekam ich den Kulturförderpreis der Stadt Fürth, für den ich mich bei der Verleihung mit einer aufmüpfig-kritischen Rede bedankte. Womit ich die Erwartungshaltung sowohl des linken, als auch des konservativen Publikums von Preisverleihungen an kritische Autoren in der damaligen Zeit ironisch erfüllte. Schlusssatz: „Ich hoffe, nun nicht mit dem städtischen Kulturbetrieb identifiziert zu werden; aber vom Preisträger des Hörspielpreises der Kriegsblinden erwartet man ja auch nicht, selbst kriegsblind zu sein.“

Das war mein vorläufiger Abschied von meiner Heimatstadt.