Französisches Gefängnistagebuch

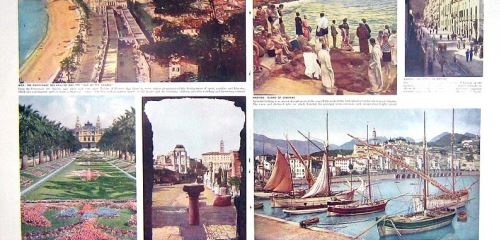

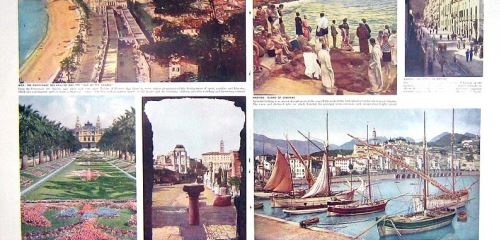

Nach seiner Verhaftung am 28. April 1943 begann für Emil Alphons Rheinhardt eine Odyssee durch die Gefängnisse von Hyères, Nizza, Menton und Les Baumettes, wo er verhört und gefoltert wurde. In Haft begann er ein Tagebuch zu führen, das seine treue Sekretärin Erica de Behr, die sich aufopfernd um ihn kümmerte, unter nie geklärten Umständen aus dem Gefängnis schmuggeln konnte. An seinem 56. Geburtstag notierte er:

Heute ist der letzte Tag meines 55jährigen Lebens, welches das allerbitterste aller meiner Jahre gewesen ist. Mit ihm verglichen, erscheinen mir jetzt alle früheren Jahre als Festzeiten – ja jedes mutet mich wie ein Jubeljahr an. Wie gut war das Leben trotz allem bis zuletzt. Erst am 28. April 1943 hat das Fest des Lebens sein Ende genommen.

(Emil Alphons Rheinhardt: Tagebuch aus den Jahren 1943/44. Geschrieben in den Gefängnissen der Gestapo in Menton, Nizza und Les Baumettes [Marseille]. Hg. von Martin Krist. Turia + Kant Verlag, Wien 2003, S. 135)

Donnerstag, 13. April 1944

Ach wie ist es schwer aus den vielen Träumen zurückzukommen in dieses Hier der ewigen Zelle. Denn dort gibt es keine Gitterfenster und kein Anschreien. Dort gibt es fahrende Züge, mit denen man reisen kann, weite Landschaften voll fliegender Wolken über wehendem, silbernen Getreide. Und dort ist alles nachbarlich zu lieben und nichts ist unwiederbringlich. Ich nenne dieses Leben nicht mehr Leben sondern nur Dasein. [...]

Geduld, alter Sträfling, es kann vielleicht noch lange dauern und du musst es ertragen...

(S. 140)

Da es Erica de Behr aller Bemühungen zum Trotz nicht gelang, nach dem Krieg für Rheinhardts Tagebuch einen Verleger zu finden, händigte sie das von ihr abgetippte Typoskript Rheinhardts Ex-Ehefrau aus, die es in den 1970er-Jahren an das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes übergab.

Weitere Kapitel:

Nach seiner Verhaftung am 28. April 1943 begann für Emil Alphons Rheinhardt eine Odyssee durch die Gefängnisse von Hyères, Nizza, Menton und Les Baumettes, wo er verhört und gefoltert wurde. In Haft begann er ein Tagebuch zu führen, das seine treue Sekretärin Erica de Behr, die sich aufopfernd um ihn kümmerte, unter nie geklärten Umständen aus dem Gefängnis schmuggeln konnte. An seinem 56. Geburtstag notierte er:

Heute ist der letzte Tag meines 55jährigen Lebens, welches das allerbitterste aller meiner Jahre gewesen ist. Mit ihm verglichen, erscheinen mir jetzt alle früheren Jahre als Festzeiten – ja jedes mutet mich wie ein Jubeljahr an. Wie gut war das Leben trotz allem bis zuletzt. Erst am 28. April 1943 hat das Fest des Lebens sein Ende genommen.

(Emil Alphons Rheinhardt: Tagebuch aus den Jahren 1943/44. Geschrieben in den Gefängnissen der Gestapo in Menton, Nizza und Les Baumettes [Marseille]. Hg. von Martin Krist. Turia + Kant Verlag, Wien 2003, S. 135)

Donnerstag, 13. April 1944

Ach wie ist es schwer aus den vielen Träumen zurückzukommen in dieses Hier der ewigen Zelle. Denn dort gibt es keine Gitterfenster und kein Anschreien. Dort gibt es fahrende Züge, mit denen man reisen kann, weite Landschaften voll fliegender Wolken über wehendem, silbernen Getreide. Und dort ist alles nachbarlich zu lieben und nichts ist unwiederbringlich. Ich nenne dieses Leben nicht mehr Leben sondern nur Dasein. [...]

Geduld, alter Sträfling, es kann vielleicht noch lange dauern und du musst es ertragen...

(S. 140)

Da es Erica de Behr aller Bemühungen zum Trotz nicht gelang, nach dem Krieg für Rheinhardts Tagebuch einen Verleger zu finden, händigte sie das von ihr abgetippte Typoskript Rheinhardts Ex-Ehefrau aus, die es in den 1970er-Jahren an das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes übergab.