Bei meinen Großeltern ist es furchtbar schön gewesen. (Lausdirndlgeschichten, S. 38)

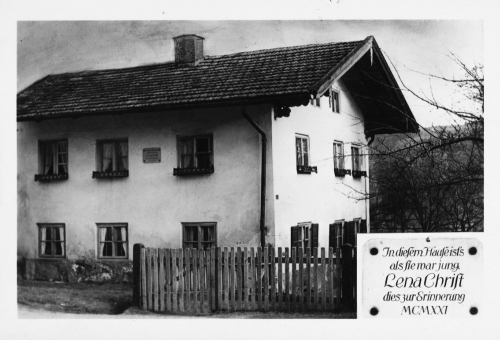

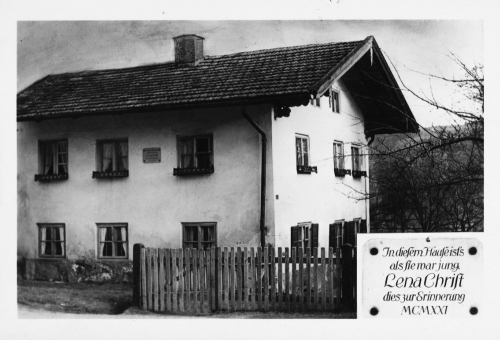

Lena Christ kam am 30. Oktober 1881 im oberbayerischen Glonn zur Welt. Als Mutter wurde auf dem Standesamt die ledige Maurerstochter Magdalena Pichler aus Glonn angegeben, als Vater der aus Mönchsroth bei Dinkelsbühl stammende ledige Bedienstete Karl Christ, der bei dem Münchner Rittmeister Hornig angestellt war. Am 7. Dezember 1881 erkannte er vor dem Ebersberger Amtsgericht die Vaterschaft an. Als Vormund wurde der verheiratete Maurer Mathias Pichler, Magdalena Pichlers Vater, eingesetzt.

Später, nach dem Erscheinen der Erinnerungen einer Überflüssigen, kam es zu Zweifeln und Legendenbildungen. Obwohl im Amtsgericht Ebersberg aktenkundig, wurde die Vaterschaft Karl Christs in Frage gestellt, da einige Ungereimtheiten entstanden waren. In den Erinnerungen einer Überflüssigen lässt Lena Christ die Mutter erklären, er habe 1883 nach Amerika auswandern wollen und sei mit dem Schiff Cimbria untergegangen. Dem Wahrheitsgehalt widerspricht, dass er auf der Passagierliste der Hapag-Gesellschaft nicht aufgeführt ist. Lena Christ übernimmt zwar die Auswanderergeschichte in ihren Lausdirndlgeschichten – sie scheint von der Idee eines neuen Lebens in der neuen Welt fasziniert gewesen zu sein –, doch nicht ohne Zweifel: „Meine Mutter sagt zwar, dass er damals, wie der Dampfer Cimbria untergegangen ist, auch dabei war. Aber ich glaube es nicht mehr.“ (Lausdirndlgeschichten, S. 104)

Als Lena Christ geboren wurde, befand sich der Ort Glonn mitten in der Aufbruchstimmung der Gründerzeit. Er zählte knapp 500 Einwohner. Neue Häuser wurden gebaut, neue Gastwirtschaften gegründet. Während es bis 1862 nur eine Gastwirtschaft gegeben hatte, die das soziale Leben dominierte, kamen innerhalb der nächsten fünfzehn Jahre sieben weitere dazu, darunter auch der Gasthof „Neuwirt“, der dem Hansschusteranwesen gegenüberlag. Das Dorf erlebte einen vielfältigen Aufschwung: 1864 wurde es Postort, ab 1883 kam die Personenbeförderung per Kutsche dazu. Schon als Kind erfuhr Lena Christ also, dass es eine Welt außerhalb der Dorfgrenzen gab. Glonn war keine End-, sondern eine Zwischenstation – davor und dahinter taten sich Möglichkeiten auf. Diese Gewissheit verstärkte sich noch, als 1894 der Anschluss an das Bahnnetz erfolgte, das zuvor nur bis Grafing gereicht hatte. 1901 wurde Glonn zum Markt erhoben.

Weitere Kapitel:

Lena Christ kam am 30. Oktober 1881 im oberbayerischen Glonn zur Welt. Als Mutter wurde auf dem Standesamt die ledige Maurerstochter Magdalena Pichler aus Glonn angegeben, als Vater der aus Mönchsroth bei Dinkelsbühl stammende ledige Bedienstete Karl Christ, der bei dem Münchner Rittmeister Hornig angestellt war. Am 7. Dezember 1881 erkannte er vor dem Ebersberger Amtsgericht die Vaterschaft an. Als Vormund wurde der verheiratete Maurer Mathias Pichler, Magdalena Pichlers Vater, eingesetzt.

Später, nach dem Erscheinen der Erinnerungen einer Überflüssigen, kam es zu Zweifeln und Legendenbildungen. Obwohl im Amtsgericht Ebersberg aktenkundig, wurde die Vaterschaft Karl Christs in Frage gestellt, da einige Ungereimtheiten entstanden waren. In den Erinnerungen einer Überflüssigen lässt Lena Christ die Mutter erklären, er habe 1883 nach Amerika auswandern wollen und sei mit dem Schiff Cimbria untergegangen. Dem Wahrheitsgehalt widerspricht, dass er auf der Passagierliste der Hapag-Gesellschaft nicht aufgeführt ist. Lena Christ übernimmt zwar die Auswanderergeschichte in ihren Lausdirndlgeschichten – sie scheint von der Idee eines neuen Lebens in der neuen Welt fasziniert gewesen zu sein –, doch nicht ohne Zweifel: „Meine Mutter sagt zwar, dass er damals, wie der Dampfer Cimbria untergegangen ist, auch dabei war. Aber ich glaube es nicht mehr.“ (Lausdirndlgeschichten, S. 104)

Als Lena Christ geboren wurde, befand sich der Ort Glonn mitten in der Aufbruchstimmung der Gründerzeit. Er zählte knapp 500 Einwohner. Neue Häuser wurden gebaut, neue Gastwirtschaften gegründet. Während es bis 1862 nur eine Gastwirtschaft gegeben hatte, die das soziale Leben dominierte, kamen innerhalb der nächsten fünfzehn Jahre sieben weitere dazu, darunter auch der Gasthof „Neuwirt“, der dem Hansschusteranwesen gegenüberlag. Das Dorf erlebte einen vielfältigen Aufschwung: 1864 wurde es Postort, ab 1883 kam die Personenbeförderung per Kutsche dazu. Schon als Kind erfuhr Lena Christ also, dass es eine Welt außerhalb der Dorfgrenzen gab. Glonn war keine End-, sondern eine Zwischenstation – davor und dahinter taten sich Möglichkeiten auf. Diese Gewissheit verstärkte sich noch, als 1894 der Anschluss an das Bahnnetz erfolgte, das zuvor nur bis Grafing gereicht hatte. 1901 wurde Glonn zum Markt erhoben.