Verbrennungen

Hieronymus/Savonarola steigert sich nun zu einem immer emotionaler werdenden Rundumschlag gegen den schnöden Genuss und die „Schönheit“, was den Inhaber des „Schönheitsgeschäftes“ gar nicht gefallen kann: „Schönheit ... Was ist Schönheit... Es ist verbrecherisch, die Unwissenheit der schamlosen Kinder und kecken Unbedenklichen durch die Erhöhung und frevle Anbetung, der Schönheit zu bestätigen, zur kräftigen und ihr zur Macht zu verhelfen, denn sie sind weit vom Leiden und weiter noch von der Erlösung“. Savonarola tritt aus der Doppelgestalt heraus und redet sich als Florentiner Bußprediger in Rage: „Kunst! Rufen sie, Genuß! Schönheit! Hüllt die Welt in Schönheit ein und verleiht jedem Dinge den Adel des Stiles! ... Die Kunst ist kein gewissenloser Trug, der lockend zur Bekräftigung und Bestätigung des Lebens im Fleische reizt!“ Er bittet Herrn Blüthenzweig nochmals, das Werk des berühmten Malers dort aus dem Fenster zu nehmen, „ja, Sie thäten gut, es mit einem heißen Feuer zu verbrennen...“. Blüthenzweig droht dem Redner daraufhin mit einem Herauswurf aus dem Laden durch seinen Packer Krauthuber, aber Savonarola ist nicht zu bremsen:

Nehmen Sie das Bild aus Ihrem Fenster und verbrennen Sie es noch heute! Ach, verbrennen Sie nicht dies allein! Verbrennen Sie auch diese Statuetten und Büsten, deren Anblick in Sünde stürzt, verbrennen Sie diese Vasen und Zierate, diese schamlosen Wiedergeburte des Heidentums, diese üppig ausgestatteten Liebesverse! Verbrennen Sie alles, was Ihr Laden birgt, Herr Blüthenzweig, denn es ist ein Unrat in Gottes Augen!

Daraufhin wird Savonarola von Krauthuber, „einer „Riesengestalt, genährt mit Malz, ein Sohn des Volkes von fürchterlicher Rüstigkeit!“, der Tür entgegengedrängt. „Verbrennen Sie …“ wollte er sagen, aber es war zu spät: Krauthuber hat ihn unsanft aus dem Laden befördert.

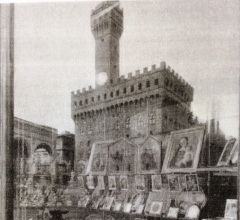

Der wiederholte Gebrauch des Wortes „Verbrennen“ in Verbindung mit Blüthenzweigs Inventar weist bewusst auf die auf Veranlassung Savonarolas organisierte Verbrennung von zahlreichen Gemälden, Büchern, Skulpturen, profanen Musikpartituren usw., die er für unmoralisch und zur Sünde verführend hielt. Diese Verbrennungen fanden am 7. Februar 1497 und am 17. Februar 1498 auf der Piazza della Signoria in Florenz statt. Interessant ist hier eine weitere Übereinstimmung mit der Topografie von München und Florenz, die Thomas Mann sicherlich mit Vergnügen festgestellt hat. Wir haben einmal erwähnt, dass Savonarola, um von San Marco zur Piazza della Signoria zu gelangen, die Via Larga, parallel zur Ludwigstraße in München, nehmen musste, am Palazzo Medici vorbei, dem Mitte der 1450er-Jahre erbauten Sitz von Cosimo de Medici und seiner Familie, mit den charakteristischen florentinischen, unregelmäßig behauenen Quadersteinen, dann vorbei am Dom und Baptisterium, schließlich an der Kirche Orsanmichele in der Via del Calzaiuoli vorbei, um zum Ziel zu kommen. Und dieses Ziel gleicht dem Odeonsplatz in München bei einem ganz besonderen Detail: Das „Schönheitsgeschäft“ von M. Blüthenzweig, wie auch sein Vorbild J. Littauers Kunst-Salon, befinden sich nämlich als Eckgeschäft am Odeonsplatz. Parallel dazu befand sich seit 1774 das bedeutende Geschäft von Francesco Pineider an der Ecke der Piazza della Signoria, als Eckgeschäft der Via del Calzaiuoli und der Via Calimaruzza, sogar als einziges Geschäft in der Piazza, mit entsprechender stolzer Geschäfts-Adresse „Piazza della Signoria“ (Abb. 73, 74 u. 75).

Abb. 74 u. 75

Auf der Ansichtskarte, Abb. 74, ist In der Auslage von Pineider ganz deutlich eine Madonna mit Kind, eine gerahmte Reproduktion nach einem Bild von Raphael, zu erkennen, und auch sonst nimmt man ein breites Angebot an Kopien in kleineren und größeren Formaten wahr, die als Andenken für die Besucher aus aller Welt bestimmt sind. Francesco Pineider stammte aus Val Gardena in den Dolomiten und wurde in Florenz zunächst für die Herstellung von Luxuspapieren, dann für Galanteriewaren der höchsten Qualität, besonders für den Gebrauch am Schreibtisch berühmt. Eine Anzeige der Firma aus dem Jahre 1900 zeigt, dass das Angebot sich über die Jahre erweitert hatte [62]: Man nennt sich nun „Grand Photograph Stores“ – eine Filiale bestand in der Via Cerretani am Dom – mit einer „Great Collection of views, architecture, edifices, statuary, and pictures in Florence and the most important cities in Italy“. Dazu kommen „Platinum and Carbon Photographs – Executed also in large size“, auch „Artistic Chromos and Prints“, sowie „Carved Walnut in Florentine Frames“ bereichern das Angebot [63].

[62] Hand-Book of Florence and its environs, with views, a Map and Catalogue of the Galleries. Florence, Francis Pineider Editor [1900], S. 16 ![]() https//archive.org/stream/handbookofflorence00pine#page/16/mode/2up

https//archive.org/stream/handbookofflorence00pine#page/16/mode/2up

[63] Ebda., S. 15. Bei J. Littauer konnte man auch Alben kaufen, die eingeklebte Fotos der Sehenswürdigkeiten Münchens enthielten: Ein Exemplar eines solchen Albums mit Etikett des Kunstsalons J. Littauer auf dem Vorsatz und mit rotem Gewebe-Einband, der mit einem schwarzen Rosenzweig (!) verziert ist, befindet sich im norddeutschen Privatbesitz.

Weitere Kapitel:

Hieronymus/Savonarola steigert sich nun zu einem immer emotionaler werdenden Rundumschlag gegen den schnöden Genuss und die „Schönheit“, was den Inhaber des „Schönheitsgeschäftes“ gar nicht gefallen kann: „Schönheit ... Was ist Schönheit... Es ist verbrecherisch, die Unwissenheit der schamlosen Kinder und kecken Unbedenklichen durch die Erhöhung und frevle Anbetung, der Schönheit zu bestätigen, zur kräftigen und ihr zur Macht zu verhelfen, denn sie sind weit vom Leiden und weiter noch von der Erlösung“. Savonarola tritt aus der Doppelgestalt heraus und redet sich als Florentiner Bußprediger in Rage: „Kunst! Rufen sie, Genuß! Schönheit! Hüllt die Welt in Schönheit ein und verleiht jedem Dinge den Adel des Stiles! ... Die Kunst ist kein gewissenloser Trug, der lockend zur Bekräftigung und Bestätigung des Lebens im Fleische reizt!“ Er bittet Herrn Blüthenzweig nochmals, das Werk des berühmten Malers dort aus dem Fenster zu nehmen, „ja, Sie thäten gut, es mit einem heißen Feuer zu verbrennen...“. Blüthenzweig droht dem Redner daraufhin mit einem Herauswurf aus dem Laden durch seinen Packer Krauthuber, aber Savonarola ist nicht zu bremsen:

Nehmen Sie das Bild aus Ihrem Fenster und verbrennen Sie es noch heute! Ach, verbrennen Sie nicht dies allein! Verbrennen Sie auch diese Statuetten und Büsten, deren Anblick in Sünde stürzt, verbrennen Sie diese Vasen und Zierate, diese schamlosen Wiedergeburte des Heidentums, diese üppig ausgestatteten Liebesverse! Verbrennen Sie alles, was Ihr Laden birgt, Herr Blüthenzweig, denn es ist ein Unrat in Gottes Augen!

Daraufhin wird Savonarola von Krauthuber, „einer „Riesengestalt, genährt mit Malz, ein Sohn des Volkes von fürchterlicher Rüstigkeit!“, der Tür entgegengedrängt. „Verbrennen Sie …“ wollte er sagen, aber es war zu spät: Krauthuber hat ihn unsanft aus dem Laden befördert.

Der wiederholte Gebrauch des Wortes „Verbrennen“ in Verbindung mit Blüthenzweigs Inventar weist bewusst auf die auf Veranlassung Savonarolas organisierte Verbrennung von zahlreichen Gemälden, Büchern, Skulpturen, profanen Musikpartituren usw., die er für unmoralisch und zur Sünde verführend hielt. Diese Verbrennungen fanden am 7. Februar 1497 und am 17. Februar 1498 auf der Piazza della Signoria in Florenz statt. Interessant ist hier eine weitere Übereinstimmung mit der Topografie von München und Florenz, die Thomas Mann sicherlich mit Vergnügen festgestellt hat. Wir haben einmal erwähnt, dass Savonarola, um von San Marco zur Piazza della Signoria zu gelangen, die Via Larga, parallel zur Ludwigstraße in München, nehmen musste, am Palazzo Medici vorbei, dem Mitte der 1450er-Jahre erbauten Sitz von Cosimo de Medici und seiner Familie, mit den charakteristischen florentinischen, unregelmäßig behauenen Quadersteinen, dann vorbei am Dom und Baptisterium, schließlich an der Kirche Orsanmichele in der Via del Calzaiuoli vorbei, um zum Ziel zu kommen. Und dieses Ziel gleicht dem Odeonsplatz in München bei einem ganz besonderen Detail: Das „Schönheitsgeschäft“ von M. Blüthenzweig, wie auch sein Vorbild J. Littauers Kunst-Salon, befinden sich nämlich als Eckgeschäft am Odeonsplatz. Parallel dazu befand sich seit 1774 das bedeutende Geschäft von Francesco Pineider an der Ecke der Piazza della Signoria, als Eckgeschäft der Via del Calzaiuoli und der Via Calimaruzza, sogar als einziges Geschäft in der Piazza, mit entsprechender stolzer Geschäfts-Adresse „Piazza della Signoria“ (Abb. 73, 74 u. 75).

Abb. 74 u. 75

Auf der Ansichtskarte, Abb. 74, ist In der Auslage von Pineider ganz deutlich eine Madonna mit Kind, eine gerahmte Reproduktion nach einem Bild von Raphael, zu erkennen, und auch sonst nimmt man ein breites Angebot an Kopien in kleineren und größeren Formaten wahr, die als Andenken für die Besucher aus aller Welt bestimmt sind. Francesco Pineider stammte aus Val Gardena in den Dolomiten und wurde in Florenz zunächst für die Herstellung von Luxuspapieren, dann für Galanteriewaren der höchsten Qualität, besonders für den Gebrauch am Schreibtisch berühmt. Eine Anzeige der Firma aus dem Jahre 1900 zeigt, dass das Angebot sich über die Jahre erweitert hatte [62]: Man nennt sich nun „Grand Photograph Stores“ – eine Filiale bestand in der Via Cerretani am Dom – mit einer „Great Collection of views, architecture, edifices, statuary, and pictures in Florence and the most important cities in Italy“. Dazu kommen „Platinum and Carbon Photographs – Executed also in large size“, auch „Artistic Chromos and Prints“, sowie „Carved Walnut in Florentine Frames“ bereichern das Angebot [63].

[62] Hand-Book of Florence and its environs, with views, a Map and Catalogue of the Galleries. Florence, Francis Pineider Editor [1900], S. 16 ![]() https//archive.org/stream/handbookofflorence00pine#page/16/mode/2up

https//archive.org/stream/handbookofflorence00pine#page/16/mode/2up

[63] Ebda., S. 15. Bei J. Littauer konnte man auch Alben kaufen, die eingeklebte Fotos der Sehenswürdigkeiten Münchens enthielten: Ein Exemplar eines solchen Albums mit Etikett des Kunstsalons J. Littauer auf dem Vorsatz und mit rotem Gewebe-Einband, der mit einem schwarzen Rosenzweig (!) verziert ist, befindet sich im norddeutschen Privatbesitz.