Plastiken

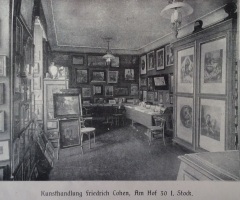

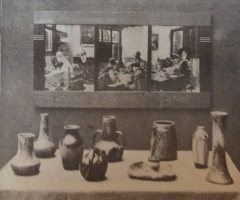

Cohens Angebot gleicht dem Warenbestand von J. Littauer und M. Blüthenzweig auf das Haar, so sehr sogar, dass man sich wundern muss, nie etwas hinsichtlich dieser Menge an Reproduktionen und Kopien über den Niedergang von Bonn als Kunststadt um 1900 gelesen zu haben. Das Angebot der Kunstsalons um diese Zeit, wo auch immer in Deutschland, wird sich aus kaum vermeidbaren Gründen der Geschäftsrichtung nur wenig untereinander unterschieden haben, Blüthenzweig bildet keine Ausnahme. Glücklicherweise enthält das Werbeheft von Cohen Fotografien des Geschäftsinterieurs. Und siehe da: In der „Vorhalle“ der Kunsthandlung ist eine Florentinische Quattrocento-Büste auf einem Vertiko im Hintergrund zu erkennen, auf einem Aufsatzschrank sind moderne Keramiken, Metallarbeiten und Porzellane zu sehen (Abb. 66). Die Abbildung „Aus meinen Verkaufsräumen – Keramiken“ zeigt moderne Gefäße, die u. a. als Arbeiten von Richard Mutz, Altona und Max Laeuger, Kandern identifiziert werden können [58] (Abb. 67).

Abb. 67 u. 68

Cohens Foto „Am Hof 30 I. Stock“ zeigt eine Aufnahme mit Tischen zum Verweilen und Begutachten der Blätter, Mappenwerke und anderen Objekte, auf der vorderen Wand rechts hängen Reproduktionen der Sixtinischen Madonna von Raphael sowie von einer weiteren Madonna und Kind desselben Künstlers (Abb. 68). Cohens „Saal I“ zeigt wohl eine Mischung aus älterer und moderner Kunst, sowie Exemplare des Modells eines gängigen Jugendstil-Armstuhls aus dunkel gebeizter Eiche (Abb. 69).

Abb. 69 u. 70

Als Beleg für die absolute Normalität für einen modern ausgerichteten Kunst-Salon der Zeit, auch Reproduktionen und Abgüsse von Renaissance- und anderen Bildwerken als demokratische „Kunst für Alle’ selbstverständlich im Angebot zu haben, sind die 11 Seiten des Werbeheftes, die sich „Plastiken“ widmen. „Einen wesentlichen Schmuck unserer Wohnräume bilden die Plastiken“, schreibt Cohen: „Nicht jedermann ist es möglich, die Meisterwerke im Original zu betrachten oder sich Abgüsse und Nachbildungen in echtem Material, sei es nun Bronze oder Marmor, anzuschaffen. Hier treten nun die Imitationen ein, welche es ermöglichen, dass die unsterblichen Gebilde der Antike, Gotik und des Mittelalters etc. in vorzüglichen Abgüssen zu erschwinglichen Preisen angeschafft werden können. Ich führe ein großes Lager der besten Fabrikate …“.

Auf vier Tafeln bildet Cohen eine Auswahl aus seinem Angebot ab: Tafel VI, 38 zeigt u.a. die Büste einer „Prinzessin von Urbino“ von Laurana, nach dem Original im National-Museum in Berlin, sowie – den Bedürfnissen des Bildungsbürgers jener Zeit, entsprechend – ein „Wagner-Relief“ nach Entwurf des Berliner Bildhauers Nikolaus Geiger (1849-1897) (Abb. 70). Auf den insgesamt fünf Tafeln findet man u. a. Abgüsse der Werke der Florentinischen Bildhauer Desiderio da Settignano, Andrea del Verrocchio, Antonio del Pollaiuolo, Benedetto da Maiano, Andrea della Robbia, Donatello und Michelangelo. Cohens Angebot wird dem Angebot von J. Littauer in etwa entsprochen haben und liefert auch den Beweis, dass das Angebot von Littauer und Blüthenzweig an Reproduktionen und Abgüssen aller Art eine gesellschaftliche Notwendigkeit und eine wichtige Kulturtat hinsichtlich der leistbaren Anschaffungskosten für den gebildeten Bürger waren. Über die Kunst der Vervielfältigung gab es keinen Grund, den Kopf zu schütteln: Mit seinem Angebot in München stand Jakob Littauer nicht allein, er befriedigte mit seinen Nachgüssen einfach die Bedürfnisse des Bildungsbürgers in künstlerischer Hinsicht.

[57] Die Hefte April-September 1901 dieser Darmstädter Kunstzeitschrift, alle auf dem Vorderumschlag mit dem Stempel „Littauer“s Kunst-Salon Odeonsplatz München“ befanden sich am 18. November 2000 als Los 994 in der Auktion 017 der Quittenbaum Kunstauktionen, München.

[58] Zu Richard Mutz s.: Mutz-Keramik. Werke von Ernst Barlach und andere ausgewählte Arbeiten aus den Altonaer und Berliner Werkstätten. Sonderausstellung im Ernst Barlach-Haus, Hamburg, 20. September-15. November 1966, Text Kurt Reutti, Verlag Hamburg: Ernst Barlach-Haus, 1966; zu Max Laeuger s. Elisabeth Kessler-Slotta. Max Laeuger (1864-1952): Sein graphisches, kunsthandwerkliches und keramisches Oeuvre, Saarbrücker Druckerei und Verlag, Saarbrücken, 1985: Keramiken von Max Laeuger gehörten auch zum Angebot von J. Littauer, vermutlich auf Empfehlung von Siegfried Bing.

Weitere Kapitel:

Cohens Angebot gleicht dem Warenbestand von J. Littauer und M. Blüthenzweig auf das Haar, so sehr sogar, dass man sich wundern muss, nie etwas hinsichtlich dieser Menge an Reproduktionen und Kopien über den Niedergang von Bonn als Kunststadt um 1900 gelesen zu haben. Das Angebot der Kunstsalons um diese Zeit, wo auch immer in Deutschland, wird sich aus kaum vermeidbaren Gründen der Geschäftsrichtung nur wenig untereinander unterschieden haben, Blüthenzweig bildet keine Ausnahme. Glücklicherweise enthält das Werbeheft von Cohen Fotografien des Geschäftsinterieurs. Und siehe da: In der „Vorhalle“ der Kunsthandlung ist eine Florentinische Quattrocento-Büste auf einem Vertiko im Hintergrund zu erkennen, auf einem Aufsatzschrank sind moderne Keramiken, Metallarbeiten und Porzellane zu sehen (Abb. 66). Die Abbildung „Aus meinen Verkaufsräumen – Keramiken“ zeigt moderne Gefäße, die u. a. als Arbeiten von Richard Mutz, Altona und Max Laeuger, Kandern identifiziert werden können [58] (Abb. 67).

Abb. 67 u. 68

Cohens Foto „Am Hof 30 I. Stock“ zeigt eine Aufnahme mit Tischen zum Verweilen und Begutachten der Blätter, Mappenwerke und anderen Objekte, auf der vorderen Wand rechts hängen Reproduktionen der Sixtinischen Madonna von Raphael sowie von einer weiteren Madonna und Kind desselben Künstlers (Abb. 68). Cohens „Saal I“ zeigt wohl eine Mischung aus älterer und moderner Kunst, sowie Exemplare des Modells eines gängigen Jugendstil-Armstuhls aus dunkel gebeizter Eiche (Abb. 69).

Abb. 69 u. 70

Als Beleg für die absolute Normalität für einen modern ausgerichteten Kunst-Salon der Zeit, auch Reproduktionen und Abgüsse von Renaissance- und anderen Bildwerken als demokratische „Kunst für Alle’ selbstverständlich im Angebot zu haben, sind die 11 Seiten des Werbeheftes, die sich „Plastiken“ widmen. „Einen wesentlichen Schmuck unserer Wohnräume bilden die Plastiken“, schreibt Cohen: „Nicht jedermann ist es möglich, die Meisterwerke im Original zu betrachten oder sich Abgüsse und Nachbildungen in echtem Material, sei es nun Bronze oder Marmor, anzuschaffen. Hier treten nun die Imitationen ein, welche es ermöglichen, dass die unsterblichen Gebilde der Antike, Gotik und des Mittelalters etc. in vorzüglichen Abgüssen zu erschwinglichen Preisen angeschafft werden können. Ich führe ein großes Lager der besten Fabrikate …“.

Auf vier Tafeln bildet Cohen eine Auswahl aus seinem Angebot ab: Tafel VI, 38 zeigt u.a. die Büste einer „Prinzessin von Urbino“ von Laurana, nach dem Original im National-Museum in Berlin, sowie – den Bedürfnissen des Bildungsbürgers jener Zeit, entsprechend – ein „Wagner-Relief“ nach Entwurf des Berliner Bildhauers Nikolaus Geiger (1849-1897) (Abb. 70). Auf den insgesamt fünf Tafeln findet man u. a. Abgüsse der Werke der Florentinischen Bildhauer Desiderio da Settignano, Andrea del Verrocchio, Antonio del Pollaiuolo, Benedetto da Maiano, Andrea della Robbia, Donatello und Michelangelo. Cohens Angebot wird dem Angebot von J. Littauer in etwa entsprochen haben und liefert auch den Beweis, dass das Angebot von Littauer und Blüthenzweig an Reproduktionen und Abgüssen aller Art eine gesellschaftliche Notwendigkeit und eine wichtige Kulturtat hinsichtlich der leistbaren Anschaffungskosten für den gebildeten Bürger waren. Über die Kunst der Vervielfältigung gab es keinen Grund, den Kopf zu schütteln: Mit seinem Angebot in München stand Jakob Littauer nicht allein, er befriedigte mit seinen Nachgüssen einfach die Bedürfnisse des Bildungsbürgers in künstlerischer Hinsicht.

[57] Die Hefte April-September 1901 dieser Darmstädter Kunstzeitschrift, alle auf dem Vorderumschlag mit dem Stempel „Littauer“s Kunst-Salon Odeonsplatz München“ befanden sich am 18. November 2000 als Los 994 in der Auktion 017 der Quittenbaum Kunstauktionen, München.

[58] Zu Richard Mutz s.: Mutz-Keramik. Werke von Ernst Barlach und andere ausgewählte Arbeiten aus den Altonaer und Berliner Werkstätten. Sonderausstellung im Ernst Barlach-Haus, Hamburg, 20. September-15. November 1966, Text Kurt Reutti, Verlag Hamburg: Ernst Barlach-Haus, 1966; zu Max Laeuger s. Elisabeth Kessler-Slotta. Max Laeuger (1864-1952): Sein graphisches, kunsthandwerkliches und keramisches Oeuvre, Saarbrücker Druckerei und Verlag, Saarbrücken, 1985: Keramiken von Max Laeuger gehörten auch zum Angebot von J. Littauer, vermutlich auf Empfehlung von Siegfried Bing.