Das Jüngste Gericht

Als „Hieronymus“ schreitet die Doppelgestalt am Anfang des dritten Absatzes die Schellingstraße hinan, seinen weiten Mantel von innen mit beiden Händen zusammenhaltend, worüber sich zwei kleine Mädchen – „zwei dieser hübschen, untersetzten Wesen mit den Haarbandeaux, den zu großen Füßen und den unbedenklichen Sitten“ – ins Lachen über „seine Kapuze und sein Gesicht“ geraten. Hieronymus überquert die Ludwigstraße und steigt „die Stufen der Kirche hinan“, interessanterweise mit der Verwendung des Wortes „hinan“ als Beschreibung des Vorwärtsgehens zum dritten Mal in sehr kurzen Abständen, vermutlich als Ausdruck eines würdevollen, zu einem Mönch passenden Gang. Ein deutscher „Jüngling“ also mit dem Gebaren und Aussehen eines berühmten Florentinischen Mönches. Die Dämmerung im Kirchenraum erlaubt trotzdem eine ganz genaue Feststellung: „Ein altes Weib mit blutigen Augen erhob sich von einer Betbank und schleppte sich an Krücken zwischen den Säulen hindurch“. Eine Probe aufs Exempel in der Ludwigskirche hat dagegen ergeben, dass die Dämmerung keine solche Feststellung erlaubt, denn es ist zu dunkel, um Augenfarben von Vorbeigehenden zu erkennen. Manns Beschreibung des alten Weibes liest sich wie ein Hinweis auf ein symbolistisches, schicksalsdunkles Bild, das er in einer Kunstzeitschrift gesehen haben mag, das aber auf jeden Fall zur Düsternis der kommenden Begebenheiten beitragen soll.

In der Kirche tritt bei der Doppelgestalt die Figur von Hieronymus zurück, Savonarola tritt hervor: „Aufrecht und unbeweglich, mit frei erhobenem Haupte stand er da, seine große gehöckerte Nase schien mit einem herrischen Ausdruck über den starken Lippen hervorzuspringen, und seine Augen waren nicht mehr zu Boden gerichtet, sondern blickten kühn und geradeswegs ins Weite, zu dem Kruzifix auf dem Hochaltar hinüber. So verharrte er reglos eine Weile ...“. Es ist oft darauf hingewiesen worden, dass Hieronymus/Savonarola vor dem monumentalen Fresko der Altarwand Das Jüngste Gericht (1836-1840) von Peter Cornelius (1824-1874) steht und deshalb die darauf befindliche Figur des Hl. Michaels mit Schwert sieht, die als Hinweis auf die Vision des Savonarola zu gelten habe, die er am Ende der Novelle haben wird. Thomas Mann erwähnt aber den Hl. Michael nicht, nicht mal das unübersehbare Fresko, immerhin das zweitgrößte der Welt, nach Michelangelos Das Jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan in Rom. Manns Doppelgestalt blickt vielmehr intensiv „zu dem Kruzifix auf dem Hochaltar“ hinüber, wohl „seines gewaltsamen Schicksals bewusst“, in einem die Zeit und Raum überspannenden Angedenken an das Kruzifix, aus welchem Jahrhundert auch immer es stammen mochte, das sich in Savonarolas Zelle in San Marco befand und das Thomas Mann bestimmt bei seinen vielen Besuchen dort gesehen hat (Abb. 52).

Abb. 15

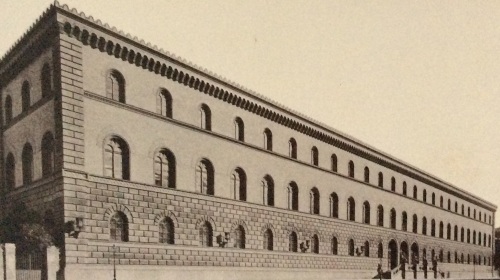

Nachdem Hieronymus/Savonarola die Kirche verlassen hat, „schritt er die Ludwigstraße hinauf, langsam und fest, gesenkten Hauptes, der gewaltigen Loggia mit ihren Statuen entgegen“. Die Beschreibung „langsam und fest“ bezieht sich auf den selbstbewussten Savonarola“ die Worte „gesenkten Hauptes“ weisen auf den schüchternen Jüngling Hieronymus hin. Die „Loggia“ steht stellvertretend für Florenz da, denn als Mönch des späten 15. Jahrhunderts kann Savonarola kaum auf die noch nicht gebauten Gebäude in der Straße Acht geben, die von Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze stammten – darunter die in monumentalem Florentinischem Palaststil erbaute Hof- und Staatsbibliothek (Abb. 15) oder die in Florentinischem Quaderstil erbauten Kriegsministerium, der Neubau der Landesregierung, das Bazargebäude auf der linken Straßenseite, oder die Blindenanstalt, das Damenstiftsgebäude oder die Versicherungsbank auf der rechten Seite [32]. Savonarola kommt am Odeonsplatz an und bleibt unter der Menschenansammlung „vor den Auslagen der großen Kunsthandlung, des weitläufigen Schönheitsgeschäftes von M. Blüthenzweig“ stehen. Er begann, „alles in Augenschein zu nehmen, Stück für Stück“ – und auf diesen kaum verschlüsselten Hinweis auf den Maler Franz Stuck haben wir schon hingewiesen. Hieronymus/Savonarola schaut sich die Auslage an, wie sie schon in Teil I der Novelle beschrieben wurde: „Er sah die Nachbildungen von Meisterwerken aus allen Galerien der Erde, die kostbaren Rahmen in ihrer simplen Bizarrerie, die Renaissanceplastik, die Bronzeleiber und Ziergläser, die schillernden Vasen, den Buchschmuck und die Porträts der Künstler, Musiker, Philosophen, Schauspieler, Dichter, sah alles an“. Und weiter: „So erreicht er das erste Fenster, dasjenige, hinter dem das aufsehenerregende Bild sich befand …. und gelangte endlich nach vorne, dicht an die Auslage heran“. Aber bevor wir das „aufsehenerregende Bild“ näher in Augenschein nehmen, müssen unbedingt einige Bemerkungen zum Kunst-Salon von J. Littauer fallen, der dem „weltläufigen Schönheitsgeschäft“ von M. Blüthenzweig als Vorbild diente. Über Littauer ist bisher erstaunlich wenig bekannt geworden, über seinen Kunst-Salon herrscht in der Fachliteratur so etwas wie Stillschweigen.

[32] Hederer, op. zit.; Klenzes Herzog-Max-Palais auf der rechten Seite, von Norden kommend, 1937 von den Nationalsozialsten für eine Straßenerweiterung abgebrochen, basiert auf dem Palazzo della Cancelleria in Rom, 1485-1513 erbaut, z.T. nach Plänen von Leon Battista Alberti.

Weitere Kapitel:

Als „Hieronymus“ schreitet die Doppelgestalt am Anfang des dritten Absatzes die Schellingstraße hinan, seinen weiten Mantel von innen mit beiden Händen zusammenhaltend, worüber sich zwei kleine Mädchen – „zwei dieser hübschen, untersetzten Wesen mit den Haarbandeaux, den zu großen Füßen und den unbedenklichen Sitten“ – ins Lachen über „seine Kapuze und sein Gesicht“ geraten. Hieronymus überquert die Ludwigstraße und steigt „die Stufen der Kirche hinan“, interessanterweise mit der Verwendung des Wortes „hinan“ als Beschreibung des Vorwärtsgehens zum dritten Mal in sehr kurzen Abständen, vermutlich als Ausdruck eines würdevollen, zu einem Mönch passenden Gang. Ein deutscher „Jüngling“ also mit dem Gebaren und Aussehen eines berühmten Florentinischen Mönches. Die Dämmerung im Kirchenraum erlaubt trotzdem eine ganz genaue Feststellung: „Ein altes Weib mit blutigen Augen erhob sich von einer Betbank und schleppte sich an Krücken zwischen den Säulen hindurch“. Eine Probe aufs Exempel in der Ludwigskirche hat dagegen ergeben, dass die Dämmerung keine solche Feststellung erlaubt, denn es ist zu dunkel, um Augenfarben von Vorbeigehenden zu erkennen. Manns Beschreibung des alten Weibes liest sich wie ein Hinweis auf ein symbolistisches, schicksalsdunkles Bild, das er in einer Kunstzeitschrift gesehen haben mag, das aber auf jeden Fall zur Düsternis der kommenden Begebenheiten beitragen soll.

In der Kirche tritt bei der Doppelgestalt die Figur von Hieronymus zurück, Savonarola tritt hervor: „Aufrecht und unbeweglich, mit frei erhobenem Haupte stand er da, seine große gehöckerte Nase schien mit einem herrischen Ausdruck über den starken Lippen hervorzuspringen, und seine Augen waren nicht mehr zu Boden gerichtet, sondern blickten kühn und geradeswegs ins Weite, zu dem Kruzifix auf dem Hochaltar hinüber. So verharrte er reglos eine Weile ...“. Es ist oft darauf hingewiesen worden, dass Hieronymus/Savonarola vor dem monumentalen Fresko der Altarwand Das Jüngste Gericht (1836-1840) von Peter Cornelius (1824-1874) steht und deshalb die darauf befindliche Figur des Hl. Michaels mit Schwert sieht, die als Hinweis auf die Vision des Savonarola zu gelten habe, die er am Ende der Novelle haben wird. Thomas Mann erwähnt aber den Hl. Michael nicht, nicht mal das unübersehbare Fresko, immerhin das zweitgrößte der Welt, nach Michelangelos Das Jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan in Rom. Manns Doppelgestalt blickt vielmehr intensiv „zu dem Kruzifix auf dem Hochaltar“ hinüber, wohl „seines gewaltsamen Schicksals bewusst“, in einem die Zeit und Raum überspannenden Angedenken an das Kruzifix, aus welchem Jahrhundert auch immer es stammen mochte, das sich in Savonarolas Zelle in San Marco befand und das Thomas Mann bestimmt bei seinen vielen Besuchen dort gesehen hat (Abb. 52).

Abb. 15

Nachdem Hieronymus/Savonarola die Kirche verlassen hat, „schritt er die Ludwigstraße hinauf, langsam und fest, gesenkten Hauptes, der gewaltigen Loggia mit ihren Statuen entgegen“. Die Beschreibung „langsam und fest“ bezieht sich auf den selbstbewussten Savonarola“ die Worte „gesenkten Hauptes“ weisen auf den schüchternen Jüngling Hieronymus hin. Die „Loggia“ steht stellvertretend für Florenz da, denn als Mönch des späten 15. Jahrhunderts kann Savonarola kaum auf die noch nicht gebauten Gebäude in der Straße Acht geben, die von Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze stammten – darunter die in monumentalem Florentinischem Palaststil erbaute Hof- und Staatsbibliothek (Abb. 15) oder die in Florentinischem Quaderstil erbauten Kriegsministerium, der Neubau der Landesregierung, das Bazargebäude auf der linken Straßenseite, oder die Blindenanstalt, das Damenstiftsgebäude oder die Versicherungsbank auf der rechten Seite [32]. Savonarola kommt am Odeonsplatz an und bleibt unter der Menschenansammlung „vor den Auslagen der großen Kunsthandlung, des weitläufigen Schönheitsgeschäftes von M. Blüthenzweig“ stehen. Er begann, „alles in Augenschein zu nehmen, Stück für Stück“ – und auf diesen kaum verschlüsselten Hinweis auf den Maler Franz Stuck haben wir schon hingewiesen. Hieronymus/Savonarola schaut sich die Auslage an, wie sie schon in Teil I der Novelle beschrieben wurde: „Er sah die Nachbildungen von Meisterwerken aus allen Galerien der Erde, die kostbaren Rahmen in ihrer simplen Bizarrerie, die Renaissanceplastik, die Bronzeleiber und Ziergläser, die schillernden Vasen, den Buchschmuck und die Porträts der Künstler, Musiker, Philosophen, Schauspieler, Dichter, sah alles an“. Und weiter: „So erreicht er das erste Fenster, dasjenige, hinter dem das aufsehenerregende Bild sich befand …. und gelangte endlich nach vorne, dicht an die Auslage heran“. Aber bevor wir das „aufsehenerregende Bild“ näher in Augenschein nehmen, müssen unbedingt einige Bemerkungen zum Kunst-Salon von J. Littauer fallen, der dem „weltläufigen Schönheitsgeschäft“ von M. Blüthenzweig als Vorbild diente. Über Littauer ist bisher erstaunlich wenig bekannt geworden, über seinen Kunst-Salon herrscht in der Fachliteratur so etwas wie Stillschweigen.

[32] Hederer, op. zit.; Klenzes Herzog-Max-Palais auf der rechten Seite, von Norden kommend, 1937 von den Nationalsozialsten für eine Straßenerweiterung abgebrochen, basiert auf dem Palazzo della Cancelleria in Rom, 1485-1513 erbaut, z.T. nach Plänen von Leon Battista Alberti.