Madonna mit Kind

Der „Jüngling“ ist es dagegen und gleichzeitig, der, anders als das Bildnis Savonarolas, „in sich gekehrt und abgewandt die Augen zu Boden gerichtet“ hielt, „indes er wandelte“, „umklingelt“ von den Radfahrern. Diese, da es sich um die Schellingstraße an der Universität handelt, werden Studenten sein. Die genaue Stelle des Anfangs des Gangs zum Odeonsplatz wäre zunächst als die Ecke Amalienstraße/Schellingstraße vorzuschlagen, denn an der Schellingstraße-Fassade des Eckhauses Amaliensraße 57 ist ein Bildwerk aus Steinguss Madonna mit Kind angebracht, die aus der Zeit der Begeisterung für die Florentinische Renaissance in München um 1900 zu stammen scheint. Im Laufe einer vor einigen Jahren vorgenommenen Renovierung der Fassade ist die Farbigkeit des Werks verloren gegangen, weil das polychrome Relief samt dem früher blau bemalten Mantel olivgrau übertüncht worden ist (Abb. 56). Sie gehört dem Typus der sitzenden Madonna und Kind aus Marmor vom Florentinischen Bildhauer Michelangelo (1475-1564) aus dem Jahre 1504, die sich in der Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brügge befindet.

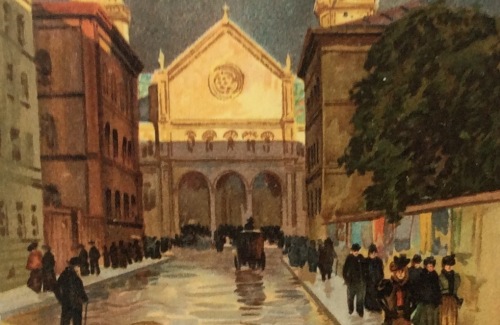

Die Madonna schaut nach unten und da wir sie schon in Verbindung mit dem „Himmel aus blauer Seide“, die über München steht, gebracht haben, schiene es ein perfekter Hinweis von Mann, dass an dieser Stelle unterhalb des Bildwerks der Gang der Doppelgestalt Hieronymus/Savonarola seinen Anfang gemacht hat. Nach ein paar Schritten würde die Doppelgestalt die Amalienstraße in Richtung Ludwigstraße überqueren und wenn sie nach links in Richtung Akademie schauen würde, sähe sie die Modelle auf der Höhe der Rampe in der Tracht der Albaner Berge, die tatsächlich viel besser zur 1563, also lange nach dem Tod Savonarolas von Cosimo I de Medici gegründeten Accademia in Florenz an der Ecke der Piazza San Marco und der via Ricasoli passen würden. Gleichzeitig gibt es eine Parallele zu Savonarola in Florenz: Wenn dieser das Kloster San Marco Ende des 15. Jahrhunderts verlassen hat, um den Weg zum Dom oder weiter zu der für ihn schließlich schicksalhaften Piazza della Signoria zu nehmen, würde er nach rechts über die Piazza San Marco gehen, um dann nach links in die Via Larga (Breite Straße) abzubiegen. So hieß nämlich die „breite“ Straße, bevor sie 1861 zur Via Cavour umbenannt wurde und interessanterweise beschreibt Mann etwas später die zum Odeonsplatz führenden Ludwigstraße als „breiten, ungepflasterten Fahrdamm“. Das Problem mit der genauen Identifizierung der Stelle, an dem die Doppelgestalt in der Schellingstr. losgeht, ist die Existenz einer Künstler-Postkarte nach einem Aquarell des Münchener Malers Paul Hey (1867-1952), um 1903 erschienen, die die im Abendlicht teilweise leuchtende Ludwigskirche an der Ludwigstraße sowie die hinzulaufende Schellingstraße mit vielen Passanten und einer Droschke zeigt (Abb. 57).

Abb. 57

Bedauerlicherweise, hinsichtlich der schönen Theorie, weist die Fassade des Eckhauses Schellingstraße/Amalienstraße – das weiß gestrichene Haus links – keine solche Madonnen-Büste auf. Sie befindet sich heute über dem dritten Fenster von links. Versteht man die Darstellung des Künstlers Hey als akkurate Dokumentation, immer noch in der Annahme, das Relief stammt aus dem späten 19. Jahrhundert, war die wohl ursprünglich freistehende Büste damals möglicherweise weiter nach links in der Mitte der Fassade platziert, oder der Künstler hat sie einfach herausgelassen, da sie vermutlich in der kleinformatigen Wiedergabe nicht als Büste zu erkennen gewesen wäre. Möglicherweise wurde sie aber doch erst bei einer ersten Renovierung der beiden Eckfassaden im Jahre 1924 an ihrer jetzigen Stelle in einem zu den neuen Fensterumrahmungen passenden Rahmen hingestellt: Das Datum „1924“ erscheint auf der Höhe des 2. Stocks auf einer Kartusche auf der Fassade, die auf die Amalienstraße schaut [31].

[31] Die neuen Fensterumrahmungen aus dem Jahre 1924 sind in einem gemäßigten Art Déco-Stil gehalten.

Weitere Kapitel:

Der „Jüngling“ ist es dagegen und gleichzeitig, der, anders als das Bildnis Savonarolas, „in sich gekehrt und abgewandt die Augen zu Boden gerichtet“ hielt, „indes er wandelte“, „umklingelt“ von den Radfahrern. Diese, da es sich um die Schellingstraße an der Universität handelt, werden Studenten sein. Die genaue Stelle des Anfangs des Gangs zum Odeonsplatz wäre zunächst als die Ecke Amalienstraße/Schellingstraße vorzuschlagen, denn an der Schellingstraße-Fassade des Eckhauses Amaliensraße 57 ist ein Bildwerk aus Steinguss Madonna mit Kind angebracht, die aus der Zeit der Begeisterung für die Florentinische Renaissance in München um 1900 zu stammen scheint. Im Laufe einer vor einigen Jahren vorgenommenen Renovierung der Fassade ist die Farbigkeit des Werks verloren gegangen, weil das polychrome Relief samt dem früher blau bemalten Mantel olivgrau übertüncht worden ist (Abb. 56). Sie gehört dem Typus der sitzenden Madonna und Kind aus Marmor vom Florentinischen Bildhauer Michelangelo (1475-1564) aus dem Jahre 1504, die sich in der Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brügge befindet.

Die Madonna schaut nach unten und da wir sie schon in Verbindung mit dem „Himmel aus blauer Seide“, die über München steht, gebracht haben, schiene es ein perfekter Hinweis von Mann, dass an dieser Stelle unterhalb des Bildwerks der Gang der Doppelgestalt Hieronymus/Savonarola seinen Anfang gemacht hat. Nach ein paar Schritten würde die Doppelgestalt die Amalienstraße in Richtung Ludwigstraße überqueren und wenn sie nach links in Richtung Akademie schauen würde, sähe sie die Modelle auf der Höhe der Rampe in der Tracht der Albaner Berge, die tatsächlich viel besser zur 1563, also lange nach dem Tod Savonarolas von Cosimo I de Medici gegründeten Accademia in Florenz an der Ecke der Piazza San Marco und der via Ricasoli passen würden. Gleichzeitig gibt es eine Parallele zu Savonarola in Florenz: Wenn dieser das Kloster San Marco Ende des 15. Jahrhunderts verlassen hat, um den Weg zum Dom oder weiter zu der für ihn schließlich schicksalhaften Piazza della Signoria zu nehmen, würde er nach rechts über die Piazza San Marco gehen, um dann nach links in die Via Larga (Breite Straße) abzubiegen. So hieß nämlich die „breite“ Straße, bevor sie 1861 zur Via Cavour umbenannt wurde und interessanterweise beschreibt Mann etwas später die zum Odeonsplatz führenden Ludwigstraße als „breiten, ungepflasterten Fahrdamm“. Das Problem mit der genauen Identifizierung der Stelle, an dem die Doppelgestalt in der Schellingstr. losgeht, ist die Existenz einer Künstler-Postkarte nach einem Aquarell des Münchener Malers Paul Hey (1867-1952), um 1903 erschienen, die die im Abendlicht teilweise leuchtende Ludwigskirche an der Ludwigstraße sowie die hinzulaufende Schellingstraße mit vielen Passanten und einer Droschke zeigt (Abb. 57).

Abb. 57

Bedauerlicherweise, hinsichtlich der schönen Theorie, weist die Fassade des Eckhauses Schellingstraße/Amalienstraße – das weiß gestrichene Haus links – keine solche Madonnen-Büste auf. Sie befindet sich heute über dem dritten Fenster von links. Versteht man die Darstellung des Künstlers Hey als akkurate Dokumentation, immer noch in der Annahme, das Relief stammt aus dem späten 19. Jahrhundert, war die wohl ursprünglich freistehende Büste damals möglicherweise weiter nach links in der Mitte der Fassade platziert, oder der Künstler hat sie einfach herausgelassen, da sie vermutlich in der kleinformatigen Wiedergabe nicht als Büste zu erkennen gewesen wäre. Möglicherweise wurde sie aber doch erst bei einer ersten Renovierung der beiden Eckfassaden im Jahre 1924 an ihrer jetzigen Stelle in einem zu den neuen Fensterumrahmungen passenden Rahmen hingestellt: Das Datum „1924“ erscheint auf der Höhe des 2. Stocks auf einer Kartusche auf der Fassade, die auf die Amalienstraße schaut [31].

[31] Die neuen Fensterumrahmungen aus dem Jahre 1924 sind in einem gemäßigten Art Déco-Stil gehalten.