Der Gang durch die Ludwigstraße bis zum Odeonsplatz

Der zweite Teil der Novelle beginnt mit dem Satz „Es schritt ein Jüngling die Schellingstraße hinan.“ Der Jüngling wird anschließend anhand seiner Kapuze, des Kummers in den Wangenhöhlen, der „schmalen Wurzel seiner Nase, die groß und gehöckert aus seinem Gesichte hervorsprang“ und anhand seines gesamten Profils als der Prior von San Marco in Florenz, Girolamo Savonarola, erkennbar, der schon im Titel der Novelle verdeckt angekündigt wurde. Dieser erste Satz zeigt wieder einmal die Doppelschichtigkeit von Manns Erzählweise. Es schreiten nämlich in der Gestalt des „Jünglings“ nicht eine, sondern zwei Figuren als Doppelgestalt der Schellingstraße hinan, einmal der deutsche „Jüngling“, später als „Hieronymus“, die deutsche Version von „Girolamo“, identifiziert: „Zwei andere Jünglinge“ werden ein paar Seiten weiter neben ihm vor dem Geschäft von M. Blütenzweig stehen, die kaum anders als ebenfalls deutsche Jünglinge zu identifizieren sind. Die Doppelgestalt trägt „die Kapuze seines weiten, schwarzen Mantels über dem Kopf“, ein Detail, das sowohl auf Savonarola als auch auf die Figur des „Münchner Kindls“, eines kleinen Mönchs, passt, das Stadtwappen von München [29]. Das Münchner Kindl haben wir schon als Figur im Plakat von Gysis für die VI. Internationale Kunstausstellung erkannt, das auf der Litfaßsäule vor dem Kunst-Salon von J. Littauer angebracht war (Abb. 46). Hieronymus „schritt die Schellingstraße hinan ... indes er seinen weiten Mantel von innen mit beiden Händen zusammenhielt“, ein Leitmotiv der Beschreibung der Figur. Mann lenkt von der traditionellen Darstellung des Münchner Kindls als statische Wappengestalt ab, die mit weit ausgestreckten Armen und ausgestellten Beinen lediglich steht und nicht „wandelt“. Hieronymus als eher humorvoll angedeutetes Münchner Kindl wird später einem weiteren Exemplar von sich selbst als krönende Figur auf dem rechten Fahnenmast, der auf dem Platz vor der Feldherrnhalle steht, begegnen: Er wurde 1891 von Rudolph Seitz (1842-1910) entworfen und zeigt das Münchner Kindl mit weit ausgestreckten Armen, ganz der Ganghaltung von Hieronymus/Savonarola entgegen, die der Autor immer wieder mit denselben Worten als Leitmotiv betont.

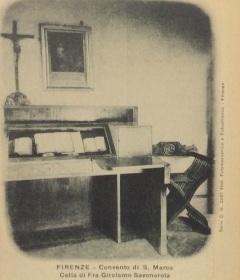

Abb. 54 u. 55

Es ist dann Savonarola, eindringlichere Teil der Doppel-, wenn nicht gar Dreifachgestalt, der, „seines gewaltsamen Schicksals bewusst, die so aussah, „als ob ein Schatten über die Sonne ginge oder über das Gemüt eine Erinnerung an schwere Stunden“, die Rolle des Hinanschreitenden übernimmt. Thomas Mann beschreibt seine Hauptfigur in treffender Weise in einem Brief an Otto Grautoff, der sich gerade in Florenz aufhielt, vom 6. November 1901: „Dich grüßt die bunte Herrlichkeit des Doms, die verführerischen Wunder der Uffizien, des Bargello und des Palazzo Pitti sind Dein, und von San Marco zum Signorenpalast führt Dich, wie einst meinen düsteren Helden, die schöne Straße …“ [30]. „Im Profil gesehen“, heißt es weiter im Text der Novelle, „glich dieses Gesicht genau einem alten Bildnis von Möncheshand, aufbewahrt zu Florenz in einer engen und harten Klosterzelle, aus welcher einstmals ein furchtbarer und niederschmetternder Protest gegen das Leben und seinen Triumph erging …“. Nun erscheint Savonarola leibhaftig auf der Schellingstraße vor dem Leser in Form des kleinen Bildnisses, gemalt von Fra Bartolommeo (1472-1517), einem seiner treuesten Anhänger und ebenfalls im Kloster San Marco lebend, das um 1900 in Savonarolas Zelle in San Marco hing (Abb. 54 u. 55). Mit den letzten Worten des Absatzes wird das Schicksal des Mönches als fanatischer Kämpfer „gegen das Leben und seinen Triumph“ angedeutet.

[29] Zur Gestalt und Geschichte des Münchner Kindls, s. : Ausstellungs-Katalog, Das Münchner Kindl – Eine Wappenfigur geht eigene Wege. Hg. Florian Dering u. Sandra Uhrig, Münchner Stadtmuseum 1999.

[30] Thomas Mann. Briefe an Otto Grautoff 1892-1901 und Ida Boy-Ed 1903-1928. Hg. Peter de Mendelssohn, S. Fischer, Frankfurt a. M. 1975, S. 137.

Weitere Kapitel:

Der zweite Teil der Novelle beginnt mit dem Satz „Es schritt ein Jüngling die Schellingstraße hinan.“ Der Jüngling wird anschließend anhand seiner Kapuze, des Kummers in den Wangenhöhlen, der „schmalen Wurzel seiner Nase, die groß und gehöckert aus seinem Gesichte hervorsprang“ und anhand seines gesamten Profils als der Prior von San Marco in Florenz, Girolamo Savonarola, erkennbar, der schon im Titel der Novelle verdeckt angekündigt wurde. Dieser erste Satz zeigt wieder einmal die Doppelschichtigkeit von Manns Erzählweise. Es schreiten nämlich in der Gestalt des „Jünglings“ nicht eine, sondern zwei Figuren als Doppelgestalt der Schellingstraße hinan, einmal der deutsche „Jüngling“, später als „Hieronymus“, die deutsche Version von „Girolamo“, identifiziert: „Zwei andere Jünglinge“ werden ein paar Seiten weiter neben ihm vor dem Geschäft von M. Blütenzweig stehen, die kaum anders als ebenfalls deutsche Jünglinge zu identifizieren sind. Die Doppelgestalt trägt „die Kapuze seines weiten, schwarzen Mantels über dem Kopf“, ein Detail, das sowohl auf Savonarola als auch auf die Figur des „Münchner Kindls“, eines kleinen Mönchs, passt, das Stadtwappen von München [29]. Das Münchner Kindl haben wir schon als Figur im Plakat von Gysis für die VI. Internationale Kunstausstellung erkannt, das auf der Litfaßsäule vor dem Kunst-Salon von J. Littauer angebracht war (Abb. 46). Hieronymus „schritt die Schellingstraße hinan ... indes er seinen weiten Mantel von innen mit beiden Händen zusammenhielt“, ein Leitmotiv der Beschreibung der Figur. Mann lenkt von der traditionellen Darstellung des Münchner Kindls als statische Wappengestalt ab, die mit weit ausgestreckten Armen und ausgestellten Beinen lediglich steht und nicht „wandelt“. Hieronymus als eher humorvoll angedeutetes Münchner Kindl wird später einem weiteren Exemplar von sich selbst als krönende Figur auf dem rechten Fahnenmast, der auf dem Platz vor der Feldherrnhalle steht, begegnen: Er wurde 1891 von Rudolph Seitz (1842-1910) entworfen und zeigt das Münchner Kindl mit weit ausgestreckten Armen, ganz der Ganghaltung von Hieronymus/Savonarola entgegen, die der Autor immer wieder mit denselben Worten als Leitmotiv betont.

Abb. 54 u. 55

Es ist dann Savonarola, eindringlichere Teil der Doppel-, wenn nicht gar Dreifachgestalt, der, „seines gewaltsamen Schicksals bewusst, die so aussah, „als ob ein Schatten über die Sonne ginge oder über das Gemüt eine Erinnerung an schwere Stunden“, die Rolle des Hinanschreitenden übernimmt. Thomas Mann beschreibt seine Hauptfigur in treffender Weise in einem Brief an Otto Grautoff, der sich gerade in Florenz aufhielt, vom 6. November 1901: „Dich grüßt die bunte Herrlichkeit des Doms, die verführerischen Wunder der Uffizien, des Bargello und des Palazzo Pitti sind Dein, und von San Marco zum Signorenpalast führt Dich, wie einst meinen düsteren Helden, die schöne Straße …“ [30]. „Im Profil gesehen“, heißt es weiter im Text der Novelle, „glich dieses Gesicht genau einem alten Bildnis von Möncheshand, aufbewahrt zu Florenz in einer engen und harten Klosterzelle, aus welcher einstmals ein furchtbarer und niederschmetternder Protest gegen das Leben und seinen Triumph erging …“. Nun erscheint Savonarola leibhaftig auf der Schellingstraße vor dem Leser in Form des kleinen Bildnisses, gemalt von Fra Bartolommeo (1472-1517), einem seiner treuesten Anhänger und ebenfalls im Kloster San Marco lebend, das um 1900 in Savonarolas Zelle in San Marco hing (Abb. 54 u. 55). Mit den letzten Worten des Absatzes wird das Schicksal des Mönches als fanatischer Kämpfer „gegen das Leben und seinen Triumph“ angedeutet.

[29] Zur Gestalt und Geschichte des Münchner Kindls, s. : Ausstellungs-Katalog, Das Münchner Kindl – Eine Wappenfigur geht eigene Wege. Hg. Florian Dering u. Sandra Uhrig, Münchner Stadtmuseum 1999.

[30] Thomas Mann. Briefe an Otto Grautoff 1892-1901 und Ida Boy-Ed 1903-1928. Hg. Peter de Mendelssohn, S. Fischer, Frankfurt a. M. 1975, S. 137.