Die Sünde

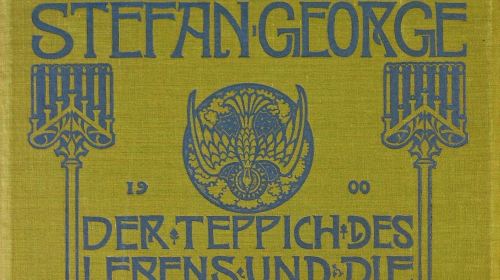

Thomas Manns begeisterte Beschreibung der Auslage von M. Blüthenzweig erfasst auch das literarische Geschehen des Tages: „Prachtbände, Triumphe der neuen Ausstattungskunst, Werke moderner Lyriker, gehüllt in einem dekorativen und vornehmen Prunk“ erregen seine Aufmerksamkeit, sensibilisiert ohne Zweifel durch ein Werk seines Lübecker Schulfreundes Otto Grautoff, das heute noch lesenswerte Buch „Die Entwicklung der modernen Buchkunst in Deutschland“, das 1901 beim Verlag Hermann Seemann Nachfolger in Leipzig erschienen war. Grautoff widmet dem Illustrator Melchior Lechter einige Seiten und bildet die Titelblätter zu Stefan Georges Gedichtbänden Das Jahr der Seele, 1897, und Der Teppich des Lebens und Die Lieder von Traum und Tod, 1899, beide Verlag Die Blätter für die Kunst, Berlin ab [18], und es ist denkbar, dass Thomas Mann diese beiden Bände in der Auslage gesehen hat (Abb. 40 u. 41); immerhin hat der Schriftsteller Karl Wolfskehl am 11. Dezember 1899 an Stefan George geschrieben, dass in der Münchener Kunsthandlung Littauer am Odeonsplatz „ein Exemplar von Teppich des Lebens alles überstrahlend im Schaufenster prangt“ [19].

Abb. 41

Auch in Blüthenzweigs Auslage sind „Werke modischer Lyriker, gehüllt in einen dekorativen und vornehmen Prunk“, bei denen die Einbandkunst des Jugendstils, ob Verlags- oder Ledereinband, wie bei Grautoff beschrieben, gut zu erkennen ist. Dazwischen sind als Teil des Standardangebots des Geschäftes „Porträts von Künstlern, Musikern, Philosophen, Schauspielern, Dichtern, der Volksneugier nach Persönlichem ausgehängt ...“, und diese werden aus dem Fundus des Verlags von Franz Hanfstaengl oder aus der Photographischen Kunst-Anstalt Ad. Braun & Co., Braun, Clément & Co in Dornach stammen. Adolphe Braun (1812-1877) war Spezialist für die Herstellung von Reproduktionen im Kohledruckverfahren und im Pigmentdruck [20]: J. Littauer listet seinen Namen und seine Erzeugnisse in einer Geschäftsanzeige aus dem Jahre 1888 auf, als die Geschäftsadresse noch Theatinerstr. 17 hieß und eine Aktivität als Vertrieb von modernen oder alten Originalkunstwerken noch nicht angezeigt wurde, obwohl das Geschäft nachweislich schon Originalwerke von lebenden Künstlern im Angebot hatte [21]. Ein Hauptzweig der Geschäftstätigkeit waren die Reproduktionen von zeitgenössischen Bildern in handlichem Fotoformat (Abb. 44). Der Maler dieses Bildes „Pithecanthropus alalus“, Gabriel Max (1840-1915), schenkte es 1894 dem Zoologen und Philosophen Ernst Haeckel zu seinem 60. Geburtstag: Es handelt sich dabei um eine Rekonstruktion vom Menschenaffen des oberen Paläozäns [22].

Abb. 44

In den folgenden letzten Zeilen des siebten Absatzes nähert sich der Autor dem Objekt, um das es sich tatsächlich in seiner Erzählung geht, zunächst als Anhängsel an die Beschreibung der Geschäftsauslage von M. Blütenzweig: „In dem einen Fenster der anstoßenden Buchhandlung“ heißt es zunächst, „steht auf einer großen Staffelei ein großes Bild, vor dem die Menge sich staut: eine wertvolle, in rotbraunem Tone ausgeführte Photographie in breitem, altgoldenem Rahmen, ein aufsehenerregendes Stück, eine Nachbildung des Clou der großen internationalen Ausstellung des Jahres, zu deren Besuch an den Litfaßsäulen, zwischen Konzertprospekten und künstlerisch ausgestatteten Empfehlungen von Toilettenmitteln, archaisierende und wirksame Plakate einladen“. Es ist möglich, dass die Beschreibung der „wertvollen Photographie“ als „rotbraun“ einen Hinweis auf ein Erzeugnis der Fa. Braun sein soll, aber für Werke dieser Art und Farbe kommt auch Franz Hanfstaengl infrage. Das Werk ist zudem „ein aufsehenerregendes Stück“. Die Wahl des Wortes „Stück“ – Mann hätte genauso gut die Worte „Werk“, „Bild“ oder „Arbeit“ verwenden können – ist nichts anderes als ein erster, zarter Hinweis auf den Künstler, den er in dem zweiten Teil der Novelle in Verbindung mit dem Bild bringen wird, nämlich Franz Stuck (1863-1928). Man kann ziemlich sicher sein, dass diese Vermutung zum Wortspiel stimmt, denn ein paar Seiten später, als die Auslage der „großen Kunsthandlung“ am Odeonsplatz zum zweiten Mal beschrieben wird, heißt es im Text zur Hauptfigur: „Hieronymus … begann, alle diese Dinge zu betrachten, alles in Augenschein zu nehmen, Stück für Stück“, was einen kaum verhohlenen, bewusst doppelten Blick auf den berühmten Münchener Maler darstellt. Das „aufsehenerregende“ Werk wird als „Clou der großen internationalen Ausstellung des Jahres“ bezeichnet, ohne dass das spezifische Jahr erwähnt wird. Es handelt sich demnach und zunächst um ein modernes Bild und obwohl der Autor den Leser nicht zum ersten oder letzten Mal im Ungewissen lässt, ist es unschwer in diesem „Clou“, der von Franz Stuck stammen muss, das Gemälde Die Sünde zu erkennen, das 1893 bei der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen im Kgl. Glaspalaste ausgestellt war, von sowohl vorsichtigem, als auch tosendem Applaus und ebenso energischer Ablehnung begleitet. Wir kommen auf das Bild zurück, können aber ein humorvolles Gedicht dazu vorabzitieren, das in etwa die heitere Zustimmung zum notorischen Bild wiedergibt: Es stammt aus der parodistischen Publikation „Max und Moritz im Glaspalast und in der Secession 1893“ [23] und spielt ebenfalls mit dem Doppelbegriff Stuck/Stück:

No. 545. 540. 558. Franz Stuck.

O Franz, du hast hier wiederum

Manch ungeheuerlich Stuck vollbracht.

Sind Nixenbeine denn so krumm?

Fürwahr das hätte ich nicht gedacht.

Dein Ritterpaar in Sommernacht

Drückt sich die Wohlgestalt nicht eben:

Doch weil du „die Sünde“ so schön gemacht

Sei’n deine Sünden dir vergeben!

Wir stehen ganz gewiss auch vor der Auslage von J. Littauer, denn zu den von Mann erwähnten „Litfaßsäulen“ gehörte ein Exemplar, das unweit des Kunst-Salons in der Ludwigstraße stand. Auf einer zeitgenössischen Ansichtskarte ist unter der Lupe das Plakat des griechischen Akademieprofessors Nikolaus Gysis (1842-1901) zu erkennen, das in „archaisierender“ oder klassisch-antiker Art die Figur einer im Künstleratelier sitzenden Frau zeigt: Sie ist die Personifikation der „Historia“, die gerade das Wort „Artibus“ mit Unterstützung des mit Kapuze ausgestatteten Münchner Kindls, das die Hand der Historia führt, in einem Folioband schreibt (Abb. 46).

Abb. 46

Franz Stuck hat ebenfalls antikisierende Plakate für die Ausstellungen der Münchener Secession ab 1893 entworfen. Eine andere Ansichtskarte aus dem Jahre 1904 zeigt die Litfaßsäule vor dem Kunst-Salon aus einem südlichen Winkel: Unter der Lupe ist eine Reklame für die 1892 gegründete Firma „Odol“ zu erkennen, ein Pflegemittel für den Mundbereich, und somit zu den vom Autor erwähnten „künstlerisch ausgestatteten Empfehlungen von Toilettenmitteln“ auf den Litfaßsäulen gehörig (Abb. 48). Die Genauigkeit der zunächst nur vage erscheinenden Beschreibungen ist auffallend – sie wird sich von der späteren Beschreibung des „Clou“ der großen internationalen Ausstellung des Jahres absetzen.

Abb. 48

[18] Otto Grautoff. Die Entwicklung der modernen Buchkunst in Deutschland, Zweites Tausend, Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig [1901], S. 101-6.

[19] Es handelt sich um die aus 300 nummerierten Exemplaren der Erstausgabe von 1899 in Großquart-Format, die zumeist an Freunde und Subskribenten verteilt wurden und von denen nur wenige Exemplare, zum Preis von 50 M.-, in den Handel gelangten; Christine Haug. Bücher und Lesestuben als Vermittlungsinstanz der literarischen Moderne – das Beispiel München, Göttingen 2014, S. 102.

[20] Zu Adolphe Braun & Co., s.: Ausstellungskatalog: Adolphe Braun. Ein europäisches Photographie-Unternehmen und die Bildkünste im 19. Jahrhundert, Hrsg. Ulrich Pohlmann, Paul Mellenthin, in Zusammenarbeit mit Franziska Kunze. Mit Texten von Jan von Brevern, Aziza Gril-Mariotte, Christian Kempf, Dorothea Peters, Marie Robert, Bernd Stiegler und den Herausgebern. Münchner Stadtmuseum. Verlag Schirmer- Mosel, München 2017.

[21] Das Auktionshaus Jackson’s in Cedar Falls, Iowa hat am 3. Juni 2014 das auf eine Metallplatte gemalte Ölgemälde „The Virgin in Heaven above a Gathering of Saints“ vom Münchener Maler August Hess (1834-1893) als Lot 306 angeboten: Auf der Rückseite befand sich das Geschäftsetikett von J. Littauer, Kunst-Salon München, datiert 1883.

[22] Gabriel Max wurde 1900 in den bayerischen Personenadel erhoben; Ausstellungskatalog Gabriel von Max. Malerstar, Darwinist, Spiritist. Hg. Karin Althaus und Helmut Friedel. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 2010-11, Verlag Hirmer, München 2010.

[23] Druck und Verlag von Dr. E. Albert & Co. (Separat – Conto), München.

Weitere Kapitel:

Thomas Manns begeisterte Beschreibung der Auslage von M. Blüthenzweig erfasst auch das literarische Geschehen des Tages: „Prachtbände, Triumphe der neuen Ausstattungskunst, Werke moderner Lyriker, gehüllt in einem dekorativen und vornehmen Prunk“ erregen seine Aufmerksamkeit, sensibilisiert ohne Zweifel durch ein Werk seines Lübecker Schulfreundes Otto Grautoff, das heute noch lesenswerte Buch „Die Entwicklung der modernen Buchkunst in Deutschland“, das 1901 beim Verlag Hermann Seemann Nachfolger in Leipzig erschienen war. Grautoff widmet dem Illustrator Melchior Lechter einige Seiten und bildet die Titelblätter zu Stefan Georges Gedichtbänden Das Jahr der Seele, 1897, und Der Teppich des Lebens und Die Lieder von Traum und Tod, 1899, beide Verlag Die Blätter für die Kunst, Berlin ab [18], und es ist denkbar, dass Thomas Mann diese beiden Bände in der Auslage gesehen hat (Abb. 40 u. 41); immerhin hat der Schriftsteller Karl Wolfskehl am 11. Dezember 1899 an Stefan George geschrieben, dass in der Münchener Kunsthandlung Littauer am Odeonsplatz „ein Exemplar von Teppich des Lebens alles überstrahlend im Schaufenster prangt“ [19].

Abb. 41

Auch in Blüthenzweigs Auslage sind „Werke modischer Lyriker, gehüllt in einen dekorativen und vornehmen Prunk“, bei denen die Einbandkunst des Jugendstils, ob Verlags- oder Ledereinband, wie bei Grautoff beschrieben, gut zu erkennen ist. Dazwischen sind als Teil des Standardangebots des Geschäftes „Porträts von Künstlern, Musikern, Philosophen, Schauspielern, Dichtern, der Volksneugier nach Persönlichem ausgehängt ...“, und diese werden aus dem Fundus des Verlags von Franz Hanfstaengl oder aus der Photographischen Kunst-Anstalt Ad. Braun & Co., Braun, Clément & Co in Dornach stammen. Adolphe Braun (1812-1877) war Spezialist für die Herstellung von Reproduktionen im Kohledruckverfahren und im Pigmentdruck [20]: J. Littauer listet seinen Namen und seine Erzeugnisse in einer Geschäftsanzeige aus dem Jahre 1888 auf, als die Geschäftsadresse noch Theatinerstr. 17 hieß und eine Aktivität als Vertrieb von modernen oder alten Originalkunstwerken noch nicht angezeigt wurde, obwohl das Geschäft nachweislich schon Originalwerke von lebenden Künstlern im Angebot hatte [21]. Ein Hauptzweig der Geschäftstätigkeit waren die Reproduktionen von zeitgenössischen Bildern in handlichem Fotoformat (Abb. 44). Der Maler dieses Bildes „Pithecanthropus alalus“, Gabriel Max (1840-1915), schenkte es 1894 dem Zoologen und Philosophen Ernst Haeckel zu seinem 60. Geburtstag: Es handelt sich dabei um eine Rekonstruktion vom Menschenaffen des oberen Paläozäns [22].

Abb. 44

In den folgenden letzten Zeilen des siebten Absatzes nähert sich der Autor dem Objekt, um das es sich tatsächlich in seiner Erzählung geht, zunächst als Anhängsel an die Beschreibung der Geschäftsauslage von M. Blütenzweig: „In dem einen Fenster der anstoßenden Buchhandlung“ heißt es zunächst, „steht auf einer großen Staffelei ein großes Bild, vor dem die Menge sich staut: eine wertvolle, in rotbraunem Tone ausgeführte Photographie in breitem, altgoldenem Rahmen, ein aufsehenerregendes Stück, eine Nachbildung des Clou der großen internationalen Ausstellung des Jahres, zu deren Besuch an den Litfaßsäulen, zwischen Konzertprospekten und künstlerisch ausgestatteten Empfehlungen von Toilettenmitteln, archaisierende und wirksame Plakate einladen“. Es ist möglich, dass die Beschreibung der „wertvollen Photographie“ als „rotbraun“ einen Hinweis auf ein Erzeugnis der Fa. Braun sein soll, aber für Werke dieser Art und Farbe kommt auch Franz Hanfstaengl infrage. Das Werk ist zudem „ein aufsehenerregendes Stück“. Die Wahl des Wortes „Stück“ – Mann hätte genauso gut die Worte „Werk“, „Bild“ oder „Arbeit“ verwenden können – ist nichts anderes als ein erster, zarter Hinweis auf den Künstler, den er in dem zweiten Teil der Novelle in Verbindung mit dem Bild bringen wird, nämlich Franz Stuck (1863-1928). Man kann ziemlich sicher sein, dass diese Vermutung zum Wortspiel stimmt, denn ein paar Seiten später, als die Auslage der „großen Kunsthandlung“ am Odeonsplatz zum zweiten Mal beschrieben wird, heißt es im Text zur Hauptfigur: „Hieronymus … begann, alle diese Dinge zu betrachten, alles in Augenschein zu nehmen, Stück für Stück“, was einen kaum verhohlenen, bewusst doppelten Blick auf den berühmten Münchener Maler darstellt. Das „aufsehenerregende“ Werk wird als „Clou der großen internationalen Ausstellung des Jahres“ bezeichnet, ohne dass das spezifische Jahr erwähnt wird. Es handelt sich demnach und zunächst um ein modernes Bild und obwohl der Autor den Leser nicht zum ersten oder letzten Mal im Ungewissen lässt, ist es unschwer in diesem „Clou“, der von Franz Stuck stammen muss, das Gemälde Die Sünde zu erkennen, das 1893 bei der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen im Kgl. Glaspalaste ausgestellt war, von sowohl vorsichtigem, als auch tosendem Applaus und ebenso energischer Ablehnung begleitet. Wir kommen auf das Bild zurück, können aber ein humorvolles Gedicht dazu vorabzitieren, das in etwa die heitere Zustimmung zum notorischen Bild wiedergibt: Es stammt aus der parodistischen Publikation „Max und Moritz im Glaspalast und in der Secession 1893“ [23] und spielt ebenfalls mit dem Doppelbegriff Stuck/Stück:

No. 545. 540. 558. Franz Stuck.

O Franz, du hast hier wiederum

Manch ungeheuerlich Stuck vollbracht.

Sind Nixenbeine denn so krumm?

Fürwahr das hätte ich nicht gedacht.

Dein Ritterpaar in Sommernacht

Drückt sich die Wohlgestalt nicht eben:

Doch weil du „die Sünde“ so schön gemacht

Sei’n deine Sünden dir vergeben!

Wir stehen ganz gewiss auch vor der Auslage von J. Littauer, denn zu den von Mann erwähnten „Litfaßsäulen“ gehörte ein Exemplar, das unweit des Kunst-Salons in der Ludwigstraße stand. Auf einer zeitgenössischen Ansichtskarte ist unter der Lupe das Plakat des griechischen Akademieprofessors Nikolaus Gysis (1842-1901) zu erkennen, das in „archaisierender“ oder klassisch-antiker Art die Figur einer im Künstleratelier sitzenden Frau zeigt: Sie ist die Personifikation der „Historia“, die gerade das Wort „Artibus“ mit Unterstützung des mit Kapuze ausgestatteten Münchner Kindls, das die Hand der Historia führt, in einem Folioband schreibt (Abb. 46).

Abb. 46

Franz Stuck hat ebenfalls antikisierende Plakate für die Ausstellungen der Münchener Secession ab 1893 entworfen. Eine andere Ansichtskarte aus dem Jahre 1904 zeigt die Litfaßsäule vor dem Kunst-Salon aus einem südlichen Winkel: Unter der Lupe ist eine Reklame für die 1892 gegründete Firma „Odol“ zu erkennen, ein Pflegemittel für den Mundbereich, und somit zu den vom Autor erwähnten „künstlerisch ausgestatteten Empfehlungen von Toilettenmitteln“ auf den Litfaßsäulen gehörig (Abb. 48). Die Genauigkeit der zunächst nur vage erscheinenden Beschreibungen ist auffallend – sie wird sich von der späteren Beschreibung des „Clou“ der großen internationalen Ausstellung des Jahres absetzen.

Abb. 48

[18] Otto Grautoff. Die Entwicklung der modernen Buchkunst in Deutschland, Zweites Tausend, Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig [1901], S. 101-6.

[19] Es handelt sich um die aus 300 nummerierten Exemplaren der Erstausgabe von 1899 in Großquart-Format, die zumeist an Freunde und Subskribenten verteilt wurden und von denen nur wenige Exemplare, zum Preis von 50 M.-, in den Handel gelangten; Christine Haug. Bücher und Lesestuben als Vermittlungsinstanz der literarischen Moderne – das Beispiel München, Göttingen 2014, S. 102.

[20] Zu Adolphe Braun & Co., s.: Ausstellungskatalog: Adolphe Braun. Ein europäisches Photographie-Unternehmen und die Bildkünste im 19. Jahrhundert, Hrsg. Ulrich Pohlmann, Paul Mellenthin, in Zusammenarbeit mit Franziska Kunze. Mit Texten von Jan von Brevern, Aziza Gril-Mariotte, Christian Kempf, Dorothea Peters, Marie Robert, Bernd Stiegler und den Herausgebern. Münchner Stadtmuseum. Verlag Schirmer- Mosel, München 2017.

[21] Das Auktionshaus Jackson’s in Cedar Falls, Iowa hat am 3. Juni 2014 das auf eine Metallplatte gemalte Ölgemälde „The Virgin in Heaven above a Gathering of Saints“ vom Münchener Maler August Hess (1834-1893) als Lot 306 angeboten: Auf der Rückseite befand sich das Geschäftsetikett von J. Littauer, Kunst-Salon München, datiert 1883.

[22] Gabriel Max wurde 1900 in den bayerischen Personenadel erhoben; Ausstellungskatalog Gabriel von Max. Malerstar, Darwinist, Spiritist. Hg. Karin Althaus und Helmut Friedel. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 2010-11, Verlag Hirmer, München 2010.

[23] Druck und Verlag von Dr. E. Albert & Co. (Separat – Conto), München.