Pracht der Auslage

Die „Pracht der Auslage“ des „Schönheitsgeschäftes“ von M. Blüthenzweig wird von Thomas Mann ziemlich genau und in ihrer Vielfalt an Altbewährtem und Modernem wohlwollend und ohne Ironie beschrieben: „Reproduktionen von Meisterwerken aus allen Galerien der Erde, eingefasst in kostbare, raffiniert getönte und ornamentierte Rahmen in einem Geschmack von preziöser Einfachheit“ nimmt Bezug auf die Erzeugnisse Hanfstaengls, zu denen beispielsweise Die vier Apostel von Albrecht Dürer, 1526, im Bestand der Alten Pinakothek, München gehören (Abb. 32 u. 33).

Abb. 33

Zu den „Abbildungen moderner Gemälde, sinnenfroher Phantasien, in denen die Antike auf eine humorvolle und realistische Weise wiedergeboren zu sein scheint“, könnte etwa Arnold Böcklins großformatiges Bild Im Spiel der Wellen, 1883, gehören, das sich seit 1888 in der Neuen Pinakothek in München befand und ebenfalls von Hanfstaengl als Reproduktion angeboten wurde.

In der Auslage ist auch „Plastik der Renaissance in vollendeten Abgüssen“ zu sehen, wohl u.a. von denselben Fabriken, die in den „kleinen“ Geschäften in der Maxvorstadt und Schwabing standen (Abb. 24). Von der italienischen Renaissance springt der Text nach einem Komma zu den modernsten Erzeugnissen des Jugendstils, so dass der Quattrocento gleichzeitig mit der Münchener Moderne betrachtet werden kann: „nackte Bronzeleiber“ könnte ein Hinweis auf Bronzefiguren von Theodor von Gosen (1873-1943) und Sofie Burger-Hartmann (1868-1940) sein, die 1898 im Angebot der neugegründeten Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk standen und auch in der Münchener Zeitschrift Die Kunst abgebildet wurden [15], dafür sind die von Mann erwähnten „zerbrechliche[n] Gläser“ als Arbeiten nach den Entwürfen des Berliner Grafikers Karl Koepping (1848-1914), 1896 bis 1900 Mitarbeiter der Berliner Zeitschrift PAN. zu erkennen (Abb. 35).

Abb. 24

Das Vorhandensein der Koeppingschen Ziergläser bei Littauer ist besonders interessant, da sie einen ersten Beleg für die Mitarbeit des Münchener Kunst-Salons mit Siegfried Bings Geschäft „L’Art Nouveau“ in Paris, das am 26. Dezember 1895 eröffnet wurde und dessen Name die Bezeichnung für den neuen Stil in Frankreich, England und anderswo liefern sollte. Bei der Eröffnung waren Ziergläser von Koepping dabei und man kann davon ausgehen, dass diese, wie auch andere Objekte bei Littauer, als Kommissionsware von Bing nach München gekommen waren [16]. Bing, auf Veranlassung dessen ehemaliger Mitarbeiter in Paris, Julius Meier-Graefe, hatte den allerersten Beitrag in der neuen, von Meier-Graefe herausgegebenen Münchener Zeitschrift Dekorative Kunst im Oktober-Heft 1897 geschrieben, einen Weckruf unter dem Titel „Wohin treiben wir?“.

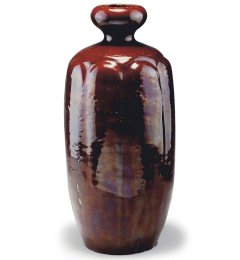

Diese Pariser Herkunft wird auch für die „irdenen Vasen von steilem Stil, die aus Bädern von Metalldämpfen in einem schillernden Farbenmantel hervorgegangen sind“ gelten, wie Thomas Mann sie bei M. Blüthenzweig beschrieb. Die ablenkende Beschreibung der Keramikvasen als „von steilem Stil“ passt eigentlich besser zu den Ziergläsern von Koepping, die Technik der Oberflächenbearbeitung der Vasen mit „Metalldämpfen“ ist dagegen so professionell erfasst, dass eine Anfrage von Thomas Mann bei Littauer selbst zu vermuten ist. Der Einsatz von „Metalldämpfen“ bei der Herstellung von farbigen Oberflächenwirkungen passt eigentlich besser zu Glasvasen von Tiffany, New York, die Littauer von Bing übernommen hat. Möglichweise war der Autor eine Stelle bei W. Fred in seinem Buch Modernes Kunstgewerbe, Strasbourg 1901, bekannt, bei der es um die so genannten „Favrile“-Gläser von Tiffany geht: „Der metallische Glanz des Glases wird auf einfache Weise erreicht. Das Favrile-Glas wird heissem Dampfe ausgesetzt, die von hochgradig erhitzten Metallen verschiedener Art ausgestromt werden. Aus dem Niederschlag bildet sich die metallische Oberfläche“ (S. 106). Es handelt sich bei den Keramikarbeiten auf jeden Fall um Steinzeugarbeiten aus Frankreich: Wir wissen, dass Vasen und Schalen mit sogenannten, im offenen Feuer erzeugten „Scharffeuerglasuren“ von Alexandre Bigot und Dalpayrat & Lesbros bei Littauer zu haben waren, denn er war Leihgeber von solchen Arbeiten bei der Münchener Jahres-Ausstellung 1898, wo sie in einem „Römischen Raum (in freier Behandlung)“, eingerichtet vom Architekten Emanuel Seidl, zu sehen waren, auch Glasarbeiten von Tiffany & Co., New York hatte Littauer beigesteuert [17] (Abb. 36, 37 u. 38).

Abb. 36 u. 37

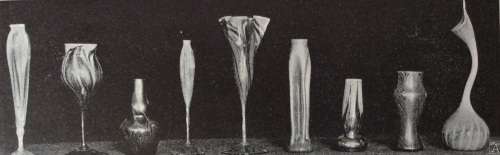

Im November-Heft 1898 der Zeitschrift Dekorative Kunst wurde eine Reihe Tiffany-Gläser, die damals das Avantgarde der internationalen künstlerischen Glasherstellung darstellte, aus „Littauers Kunstsalon“ abgebildet und gebührend gewürdigt: „In Littauers hübschen Räumen war eine Ausstellung von Gläsern [und Keramiken] von Gallé, Tiffany, Heider, Schmuz-Baudiss u. a. zu sehen. Tiffanys Ziergläser wirken vor allem durch ihre nicht [in Schwarzweiß] wiederzugebenden Farben- und Lichteffekte, welche von einer Vollendung in der Technik der Glasherstellung zeugen, hinter welcher unsere deutsche Fabrikation leider weit zurücksteckt“ (Abb. 39).

Abb. 38

Abb. 39

[15] Dekorative Kunst, Bd. 2, München 1898; Abb. S. 161-3; eine weitere Bronzegruppe von Burger-Hartmann mit nackten Frauen ist abgebildet in: Die Kunst, Bd. 4, München 1901, S. 154.

[16] Zu Karl Koeppings Gläsern, s.: Dedo von Kerssenbrock-Krosigk. Karl Koepping oder die wagende Zierlichkeit, in: Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas, Wuppertal 2021, S. 14-22; L’Art Nouveau – La Maison Bing. Hg. Gabriel Weisberg, Edwin Becker und Evelyne Possémé. Verlag Chr. Belser, Stuttgart 2004, Abb. 287, S. 243, Text S. 278.

[17] Offizieller Katalog der Münchener Jahres-Ausstellung 1898 im Kgl. Glaspalast, Dritte Ausgabe v. 25. Juli 1898, S. 191, Nr. 8.

Weitere Kapitel:

Die „Pracht der Auslage“ des „Schönheitsgeschäftes“ von M. Blüthenzweig wird von Thomas Mann ziemlich genau und in ihrer Vielfalt an Altbewährtem und Modernem wohlwollend und ohne Ironie beschrieben: „Reproduktionen von Meisterwerken aus allen Galerien der Erde, eingefasst in kostbare, raffiniert getönte und ornamentierte Rahmen in einem Geschmack von preziöser Einfachheit“ nimmt Bezug auf die Erzeugnisse Hanfstaengls, zu denen beispielsweise Die vier Apostel von Albrecht Dürer, 1526, im Bestand der Alten Pinakothek, München gehören (Abb. 32 u. 33).

Abb. 33

Zu den „Abbildungen moderner Gemälde, sinnenfroher Phantasien, in denen die Antike auf eine humorvolle und realistische Weise wiedergeboren zu sein scheint“, könnte etwa Arnold Böcklins großformatiges Bild Im Spiel der Wellen, 1883, gehören, das sich seit 1888 in der Neuen Pinakothek in München befand und ebenfalls von Hanfstaengl als Reproduktion angeboten wurde.

In der Auslage ist auch „Plastik der Renaissance in vollendeten Abgüssen“ zu sehen, wohl u.a. von denselben Fabriken, die in den „kleinen“ Geschäften in der Maxvorstadt und Schwabing standen (Abb. 24). Von der italienischen Renaissance springt der Text nach einem Komma zu den modernsten Erzeugnissen des Jugendstils, so dass der Quattrocento gleichzeitig mit der Münchener Moderne betrachtet werden kann: „nackte Bronzeleiber“ könnte ein Hinweis auf Bronzefiguren von Theodor von Gosen (1873-1943) und Sofie Burger-Hartmann (1868-1940) sein, die 1898 im Angebot der neugegründeten Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk standen und auch in der Münchener Zeitschrift Die Kunst abgebildet wurden [15], dafür sind die von Mann erwähnten „zerbrechliche[n] Gläser“ als Arbeiten nach den Entwürfen des Berliner Grafikers Karl Koepping (1848-1914), 1896 bis 1900 Mitarbeiter der Berliner Zeitschrift PAN. zu erkennen (Abb. 35).

Abb. 24

Das Vorhandensein der Koeppingschen Ziergläser bei Littauer ist besonders interessant, da sie einen ersten Beleg für die Mitarbeit des Münchener Kunst-Salons mit Siegfried Bings Geschäft „L’Art Nouveau“ in Paris, das am 26. Dezember 1895 eröffnet wurde und dessen Name die Bezeichnung für den neuen Stil in Frankreich, England und anderswo liefern sollte. Bei der Eröffnung waren Ziergläser von Koepping dabei und man kann davon ausgehen, dass diese, wie auch andere Objekte bei Littauer, als Kommissionsware von Bing nach München gekommen waren [16]. Bing, auf Veranlassung dessen ehemaliger Mitarbeiter in Paris, Julius Meier-Graefe, hatte den allerersten Beitrag in der neuen, von Meier-Graefe herausgegebenen Münchener Zeitschrift Dekorative Kunst im Oktober-Heft 1897 geschrieben, einen Weckruf unter dem Titel „Wohin treiben wir?“.

Diese Pariser Herkunft wird auch für die „irdenen Vasen von steilem Stil, die aus Bädern von Metalldämpfen in einem schillernden Farbenmantel hervorgegangen sind“ gelten, wie Thomas Mann sie bei M. Blüthenzweig beschrieb. Die ablenkende Beschreibung der Keramikvasen als „von steilem Stil“ passt eigentlich besser zu den Ziergläsern von Koepping, die Technik der Oberflächenbearbeitung der Vasen mit „Metalldämpfen“ ist dagegen so professionell erfasst, dass eine Anfrage von Thomas Mann bei Littauer selbst zu vermuten ist. Der Einsatz von „Metalldämpfen“ bei der Herstellung von farbigen Oberflächenwirkungen passt eigentlich besser zu Glasvasen von Tiffany, New York, die Littauer von Bing übernommen hat. Möglichweise war der Autor eine Stelle bei W. Fred in seinem Buch Modernes Kunstgewerbe, Strasbourg 1901, bekannt, bei der es um die so genannten „Favrile“-Gläser von Tiffany geht: „Der metallische Glanz des Glases wird auf einfache Weise erreicht. Das Favrile-Glas wird heissem Dampfe ausgesetzt, die von hochgradig erhitzten Metallen verschiedener Art ausgestromt werden. Aus dem Niederschlag bildet sich die metallische Oberfläche“ (S. 106). Es handelt sich bei den Keramikarbeiten auf jeden Fall um Steinzeugarbeiten aus Frankreich: Wir wissen, dass Vasen und Schalen mit sogenannten, im offenen Feuer erzeugten „Scharffeuerglasuren“ von Alexandre Bigot und Dalpayrat & Lesbros bei Littauer zu haben waren, denn er war Leihgeber von solchen Arbeiten bei der Münchener Jahres-Ausstellung 1898, wo sie in einem „Römischen Raum (in freier Behandlung)“, eingerichtet vom Architekten Emanuel Seidl, zu sehen waren, auch Glasarbeiten von Tiffany & Co., New York hatte Littauer beigesteuert [17] (Abb. 36, 37 u. 38).

Abb. 36 u. 37

Im November-Heft 1898 der Zeitschrift Dekorative Kunst wurde eine Reihe Tiffany-Gläser, die damals das Avantgarde der internationalen künstlerischen Glasherstellung darstellte, aus „Littauers Kunstsalon“ abgebildet und gebührend gewürdigt: „In Littauers hübschen Räumen war eine Ausstellung von Gläsern [und Keramiken] von Gallé, Tiffany, Heider, Schmuz-Baudiss u. a. zu sehen. Tiffanys Ziergläser wirken vor allem durch ihre nicht [in Schwarzweiß] wiederzugebenden Farben- und Lichteffekte, welche von einer Vollendung in der Technik der Glasherstellung zeugen, hinter welcher unsere deutsche Fabrikation leider weit zurücksteckt“ (Abb. 39).

Abb. 38

Abb. 39

[15] Dekorative Kunst, Bd. 2, München 1898; Abb. S. 161-3; eine weitere Bronzegruppe von Burger-Hartmann mit nackten Frauen ist abgebildet in: Die Kunst, Bd. 4, München 1901, S. 154.

[16] Zu Karl Koeppings Gläsern, s.: Dedo von Kerssenbrock-Krosigk. Karl Koepping oder die wagende Zierlichkeit, in: Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas, Wuppertal 2021, S. 14-22; L’Art Nouveau – La Maison Bing. Hg. Gabriel Weisberg, Edwin Becker und Evelyne Possémé. Verlag Chr. Belser, Stuttgart 2004, Abb. 287, S. 243, Text S. 278.

[17] Offizieller Katalog der Münchener Jahres-Ausstellung 1898 im Kgl. Glaspalast, Dritte Ausgabe v. 25. Juli 1898, S. 191, Nr. 8.