Am Odeonsplatz

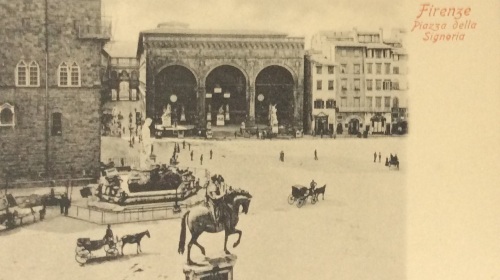

Im siebten Absatz der Novelle springt Thomas Mann aus der Maxvorstadt oder Schwabing, wo die „kleinen“ Antiquitätenhandlungen befinden, „dort oben“ zum Odeonsplatz, wo „angesichts der gewaltigen Loggia, vor der sich die geräumige Mosaikfläche ausbreitet, und schräg gegenüber dem Palast des Regenten, […] sich die Leute um die breiten Fenster und Schaukästen des großen Kunstmagazins“ drängen. Die „Loggia“ ist bekanntlich die dreibogige, klassizistische „Feldherrnhalle“, die 1841-1844 nach Plänen von Friedrich von Gärtner als Denkmal an die bayerische Armee errichtet wurde (Abb. 28), Vorbild dafür war die zwischen 1376 und 1382 von Benci di Cione und Simone Talenti an der Piazza della Signoria in Florenz erbaute „Loggia dei Lanzi“, auch als „Loggia del’Orcagna“ nach dem vermuteten Erbauer genannt (Abb. 29).

Abb. 29

Mit dem Gebrauch der ausschließlich italienischen Bezeichnung für Gärtners Bau, die der Autor anschließend mehrfach wiederholt, befinden wir uns hier am Odeonsplatz gleichzeitig in der Parallelwelt von Florenz. Ein Schnitt zurück nach München folgt sogleich: Die Leute drängen sich „um die breiten Fenster und Schaukästen des großen Kunstmagazins, des weitläufigen Schönheitsgeschäftes von M. Blüthenzweig“. An der linken Ecke Ludwigstraße/Odeonsplatz befand sich unter der Adresse Odeonsplatz 2 tatsächlich der „Kunst-Salon J. Littauer“, auf den wir noch ausführlich zurückkommen werden: Bei dieser ersten Erwähnung des Geschäftes muss man auf den Verschleierungsversuch des Autors achten, der beim Hinweis auf dieses Geschäft gleichzeitig von ihm ablenkt: Die Fenster sind nämlich keineswegs „breit“, sondern schmal und hoch und diese Fensterform wird noch eine Rolle bei den darin zu sehenden Bildern zu spielen haben. Soweit bekannt, existieren keine zufriedenstellenden Fotos des Äußeren des Kunst-Salons, die das Gebäude von Nahem zeigen. Immerhin gibt eine schwarzweiße Ansichtskarte aus der Zeit um 1904 einen guten Eindruck des Eckgeschäftes, wie ihm Thomas Mann bekannt gewesen sein dürfte (Abb. 30).

Abb. 30

Unter der Lupe ist auf der nördlichen, zum Odeonsplatz hin gegenüberliegenden Fassade des Hauses Odeonsplatz 2 der Schriftzug „KUNST SALON J LITTAUER KUNST SALON gut zu erkennen und In den schmalen und hohen Fenstern sind eher kleine Bilder zu sehen. Es handelt sich laut Thomas Mann um ein „Schönheitsgeschäft“ – und da es „schräg gegenüber dem Palast des Regenten“ liegt, ist es eigentlich unschwer zu erkennen, was Thomas Mann zu dieser scheinbar ironischen Bezeichnung inspiriert hat. Jakob Littauer war nämlich eine wichtige Vertriebsstelle für die Reproduktionen nach alten und modernen Meistern, die im Münchener Kunstverlag von Franz Hanfstaengl (1804-1877) herausgegeben wurden und zu diesen gehörten die 38 Bilder der „Schönheitengalerie“ König Ludwigs I., die Porträts von adeligen und bürgerlichen Frauen waren, 1827-1850 von Joseph Karl Stieler (1781-1858) und seinem Neffen Friedrich Dürck (1809-1884) gemalt. Die Bilder wurden damals und auch später bisweilen „Schönheitsgalerie“ genannt und wurden im Festsaalbau der Residenz für die Öffentlichkeit ausgestellt. Hanfstaengl, dessen Name, wie Peter-Klaus Schuster als erster erkannte, Pate für den Namen des Geschäftsinhabers „Blüthenzweig“ stand [13], bot seine Erzeugnisse in der eigenen Galerie und über Verlagskataloge an: In der Ausgabe von Juli 1907 erscheinen die Bilder von Stieler als „Kohle- oder Silberphotographie“ in „Kabinett-, Folio- oder Royal-Format“ [14]. Nach einer Besichtigung der „Schönheitengalerie“ in der Residenz musste der Besucher nur ein paar Meter „schräg“ über den Platz vor der Feldherrnhalle, dann über die Briennerstraße und die Ludwigstraße gehen, um bei Littauer Hanfstaengl-Drucke der Schönheiten als Andenken zu erwerben – bestimmt ein lohnendes Geschäft für das Haus Wittelsbach, Hanfstaengl und Littauer. Hanfstaengl wies sogar auf die universale Bedeutung seiner Publikation zu der Schönheiten-Galerie in einer Anzeige seines Verlags-Katalog von Juli 1907 (S. 289; Erstausgabe 1903): „Es werden hiermit zum ersten Male direkt nach den Originalgemälden Blätter geboten, die nicht nur den vielen Fremden, welche die Schönheiten-Galerie der Königlichen Residenz in München jährlich besuchen, eine willkommene Erinnerungsgabe sein werden, sondern auch in weiteren Kreisen mit Interesse begrüßt werden dürften“.

Thomas Manns Bezeichnung „Schönheitsgeschäft“ für Blüthenzweigs Galerie ist keinesfalls ironisch gemeint und beinhaltet keine versteckte Kritik am Inventar, sondern deutet ganz dezent auf ein Hauptgeschäft des Unternehmens hin, das ganz selbstverständlich, wie man sehen wird, auch der Moderne zugetan war. Die „Schönheit“ als Teil der Geschäftsbezeichnung „Schönheitsgeschäft“ liefert natürlich das Stichwort für die hysterischen Vorwürfe, die Savonarola später gegen den angeblich bloß geschäftstüchtigen, moralisch zweifelhaften M. Blüthenzweig hinsichtlich dessen mangelnden Verständnisses für die wahre, religiöse Natur der Schönheit und für das wahre Wesen der Kunst überhaupt erheben wird.

[13] Peter-Klaus Schuster. „München leuchtete“. Die Erneuerung christlicher Kunst in München um 1900, in: „München leuchtete“ – Karl Caspar und die Erneuerung christlicher Kunst um 1900, Hg. Peter-Klaus Schuster, Prestel, München 1984.

[14] Verlags-Katalog von Franz Hanfstaengl, K. B. Hof-Kunst-Anstalt, Kunstverlag München. II. Teil. Hanfstaengls Galerie-Publikationen, Juli 1907, Franz Hanfstaengl München, S. 229-30, Nrn. 1-38. Hanfstaengls Foto-Atelier befand sich in der Maximilianstr. 24. Zum Hofmaler Stieler s. Ulrike von Hase: Joseph Stieler 1781-1858: Sein Leben und sein Werk. Kritisches Verzeichnis der Werke. Prestel-Verlag, München 1971; Gerhard Hojer: Die Schönheitsgalerie König Ludwigs I., 4. Aufl., Schnell und Steiner, Regensburg, 1997; zu Franz Hanfstaengl s.: Helmut Heß. Der Kunstverlag Franz Hanfstaengl und die frühe fotografische Kunstreproduktion. Das Kunstwerk und sein Abbild. Akademischer Verlag, München 1999.

Weitere Kapitel:

Im siebten Absatz der Novelle springt Thomas Mann aus der Maxvorstadt oder Schwabing, wo die „kleinen“ Antiquitätenhandlungen befinden, „dort oben“ zum Odeonsplatz, wo „angesichts der gewaltigen Loggia, vor der sich die geräumige Mosaikfläche ausbreitet, und schräg gegenüber dem Palast des Regenten, […] sich die Leute um die breiten Fenster und Schaukästen des großen Kunstmagazins“ drängen. Die „Loggia“ ist bekanntlich die dreibogige, klassizistische „Feldherrnhalle“, die 1841-1844 nach Plänen von Friedrich von Gärtner als Denkmal an die bayerische Armee errichtet wurde (Abb. 28), Vorbild dafür war die zwischen 1376 und 1382 von Benci di Cione und Simone Talenti an der Piazza della Signoria in Florenz erbaute „Loggia dei Lanzi“, auch als „Loggia del’Orcagna“ nach dem vermuteten Erbauer genannt (Abb. 29).

Abb. 29

Mit dem Gebrauch der ausschließlich italienischen Bezeichnung für Gärtners Bau, die der Autor anschließend mehrfach wiederholt, befinden wir uns hier am Odeonsplatz gleichzeitig in der Parallelwelt von Florenz. Ein Schnitt zurück nach München folgt sogleich: Die Leute drängen sich „um die breiten Fenster und Schaukästen des großen Kunstmagazins, des weitläufigen Schönheitsgeschäftes von M. Blüthenzweig“. An der linken Ecke Ludwigstraße/Odeonsplatz befand sich unter der Adresse Odeonsplatz 2 tatsächlich der „Kunst-Salon J. Littauer“, auf den wir noch ausführlich zurückkommen werden: Bei dieser ersten Erwähnung des Geschäftes muss man auf den Verschleierungsversuch des Autors achten, der beim Hinweis auf dieses Geschäft gleichzeitig von ihm ablenkt: Die Fenster sind nämlich keineswegs „breit“, sondern schmal und hoch und diese Fensterform wird noch eine Rolle bei den darin zu sehenden Bildern zu spielen haben. Soweit bekannt, existieren keine zufriedenstellenden Fotos des Äußeren des Kunst-Salons, die das Gebäude von Nahem zeigen. Immerhin gibt eine schwarzweiße Ansichtskarte aus der Zeit um 1904 einen guten Eindruck des Eckgeschäftes, wie ihm Thomas Mann bekannt gewesen sein dürfte (Abb. 30).

Abb. 30

Unter der Lupe ist auf der nördlichen, zum Odeonsplatz hin gegenüberliegenden Fassade des Hauses Odeonsplatz 2 der Schriftzug „KUNST SALON J LITTAUER KUNST SALON gut zu erkennen und In den schmalen und hohen Fenstern sind eher kleine Bilder zu sehen. Es handelt sich laut Thomas Mann um ein „Schönheitsgeschäft“ – und da es „schräg gegenüber dem Palast des Regenten“ liegt, ist es eigentlich unschwer zu erkennen, was Thomas Mann zu dieser scheinbar ironischen Bezeichnung inspiriert hat. Jakob Littauer war nämlich eine wichtige Vertriebsstelle für die Reproduktionen nach alten und modernen Meistern, die im Münchener Kunstverlag von Franz Hanfstaengl (1804-1877) herausgegeben wurden und zu diesen gehörten die 38 Bilder der „Schönheitengalerie“ König Ludwigs I., die Porträts von adeligen und bürgerlichen Frauen waren, 1827-1850 von Joseph Karl Stieler (1781-1858) und seinem Neffen Friedrich Dürck (1809-1884) gemalt. Die Bilder wurden damals und auch später bisweilen „Schönheitsgalerie“ genannt und wurden im Festsaalbau der Residenz für die Öffentlichkeit ausgestellt. Hanfstaengl, dessen Name, wie Peter-Klaus Schuster als erster erkannte, Pate für den Namen des Geschäftsinhabers „Blüthenzweig“ stand [13], bot seine Erzeugnisse in der eigenen Galerie und über Verlagskataloge an: In der Ausgabe von Juli 1907 erscheinen die Bilder von Stieler als „Kohle- oder Silberphotographie“ in „Kabinett-, Folio- oder Royal-Format“ [14]. Nach einer Besichtigung der „Schönheitengalerie“ in der Residenz musste der Besucher nur ein paar Meter „schräg“ über den Platz vor der Feldherrnhalle, dann über die Briennerstraße und die Ludwigstraße gehen, um bei Littauer Hanfstaengl-Drucke der Schönheiten als Andenken zu erwerben – bestimmt ein lohnendes Geschäft für das Haus Wittelsbach, Hanfstaengl und Littauer. Hanfstaengl wies sogar auf die universale Bedeutung seiner Publikation zu der Schönheiten-Galerie in einer Anzeige seines Verlags-Katalog von Juli 1907 (S. 289; Erstausgabe 1903): „Es werden hiermit zum ersten Male direkt nach den Originalgemälden Blätter geboten, die nicht nur den vielen Fremden, welche die Schönheiten-Galerie der Königlichen Residenz in München jährlich besuchen, eine willkommene Erinnerungsgabe sein werden, sondern auch in weiteren Kreisen mit Interesse begrüßt werden dürften“.

Thomas Manns Bezeichnung „Schönheitsgeschäft“ für Blüthenzweigs Galerie ist keinesfalls ironisch gemeint und beinhaltet keine versteckte Kritik am Inventar, sondern deutet ganz dezent auf ein Hauptgeschäft des Unternehmens hin, das ganz selbstverständlich, wie man sehen wird, auch der Moderne zugetan war. Die „Schönheit“ als Teil der Geschäftsbezeichnung „Schönheitsgeschäft“ liefert natürlich das Stichwort für die hysterischen Vorwürfe, die Savonarola später gegen den angeblich bloß geschäftstüchtigen, moralisch zweifelhaften M. Blüthenzweig hinsichtlich dessen mangelnden Verständnisses für die wahre, religiöse Natur der Schönheit und für das wahre Wesen der Kunst überhaupt erheben wird.

[13] Peter-Klaus Schuster. „München leuchtete“. Die Erneuerung christlicher Kunst in München um 1900, in: „München leuchtete“ – Karl Caspar und die Erneuerung christlicher Kunst um 1900, Hg. Peter-Klaus Schuster, Prestel, München 1984.

[14] Verlags-Katalog von Franz Hanfstaengl, K. B. Hof-Kunst-Anstalt, Kunstverlag München. II. Teil. Hanfstaengls Galerie-Publikationen, Juli 1907, Franz Hanfstaengl München, S. 229-30, Nrn. 1-38. Hanfstaengls Foto-Atelier befand sich in der Maximilianstr. 24. Zum Hofmaler Stieler s. Ulrike von Hase: Joseph Stieler 1781-1858: Sein Leben und sein Werk. Kritisches Verzeichnis der Werke. Prestel-Verlag, München 1971; Gerhard Hojer: Die Schönheitsgalerie König Ludwigs I., 4. Aufl., Schnell und Steiner, Regensburg, 1997; zu Franz Hanfstaengl s.: Helmut Heß. Der Kunstverlag Franz Hanfstaengl und die frühe fotografische Kunstreproduktion. Das Kunstwerk und sein Abbild. Akademischer Verlag, München 1999.