Die Ausstellung der Secession

Es ist im Jahre 1901 keineswegs verwunderlich, dass Münchener Läden Kopien von Werken der Florentiner Frührenaissance in ihren Auslagen anbieten, es liegt dagegen auf der Hand, dass die Kunsthändler sich einfach dem künstlerischen Geschehen der Stadt anpassen und für ihre wirtschaftlichen Zwecke zunutze machen. Im Winter 1899-1900 veranstaltete nämlich die Secession im Kunstausstellungsgebäude in München (Abb. 1) mit Unterstützung des Kunsthändlers Jakob Littauer – auf den wir ausführlich zurückkommen werden – eine Ausstellung mit eigenem Katalog über „Abgüsse nach Werken des Donatellos und von Reproduktionen nach Werken des Velásquez“. Ausgestellt waren Fotografien sowie farbig gefasste und bronzierte Gipsabgüsse von Donatello-Skulpturen. Daneben wurden rund 150 Kohledrucke und mehrere Ölkopien von Velásquez‘ Gemälden u.a. von Franz von Lenbach und Francisco Pradilla gezeigt. Die Secession zeigte auch im folgenden Winter Abgüsse von Bildwerken der italienischen Früh- und Hochrenaissance, darunter Werke von Mino da Fiesole und Donatello, sowie einige Reproduktionen nach Rembrandt und Frans Hals [9].

Im Juni 1901 nahm sich die Secession, ebenfalls im Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz, erstmals Originalwerke der Renaissance in der „Ausstellung von Meisterwerken der Renaissance aus Privatbesitz“ vor, die vom 3. Juni bis zum 30. September dauerte und die Thomas Mann ganz gewiss besucht hat. Von Donatello war lediglich eine „Madonna mit Engeln“, in „Stuckrelief. Leicht bemalt“ zu sehen [10], Mino da Fiesole war diesmal nicht vertreten.

Unter den 773 Ausstellungsobjekten befanden sich mehr als 160 Leihgaben des Kgl. Universitäts-Professors Alfred Pringsheim, München, der mit seiner Familie bekanntlich noch eine große Rolle im Leben von Thomas Mann spielen sollte. Dieses erhöhte Interesse an der Kunst der italienischen Renaissance in München um 1900, in Form von Originalen oder Kopien, spiegelt lediglich einen bedeutenden Zweig des Kunstgeschäftes wider, der ab 1871, dem Sieg über Frankreich und der Gründung des Deutschen Reichs äußerst wichtig für die retrospektive, die glorreiche deutsche Vergangenheit ehrende Ausstattung von Wohnungen in der Gründerzeit war. Erst die Neugotik, dann ab etwa 1885 die Renaissance waren die beherrschenden Stile von Möbeln, Metallarbeiten, Glas und Keramik: Im Rheinland führte etwa die neue Begeisterung für die deutsche Geschichte und die damit verbundenen historischen Kunststile zur Renaissance des rheinischen Steinzeugs, ohne das keine Restaurierung und Instandsetzung der vernachlässigten mittelalterlichen und Renaissance-Schlösser am Rhein auskommen konnte.

Von großer Wichtigkeit für die Rückbesinnung auf die Leistungen der historischen Stile war die „Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung alter und neuer Meister sowie der deutschen Kunstschulen im Glaspalaste zu München 1876“ – sie enthielt eine Abteilung „Unserer Väter Werke“. Die Ausstellung beabsichtigte zu zeigen, dass die neuzeitlichen Variationen und Neuinterpretationen – nicht Kopien – der deutschen historischen Werke der Kunst und Kunstgewerbe den in den Vitrinen danebenstehenden Originalwerken aus den früheren Kunstepochen technisch und künstlerisch ebenbürtig waren. Münchener Meister, auch dank des Wirkens der Münchener Kunstgewerbeschule und ihres begnadeten Lehrers Fritz von Miller (1840-1921), wandelten augenscheinlich als würdige Nachfolger in den Spuren von Weltkünstlern wie Albrecht Dürer und Wenzel Jamnitzer. In München war es folglich selbstverständlich, dass es im späteren 19. Jahrhundert Spezialgeschäfte für Ausstattungsobjekte in den historischen Stilen gab. Die Ausstattung im historischen Stil glich zunächst einer patriotischen Tat, gegen Ende des 19. Jahrhunderts reifte die Erkenntnis, dass „historische Stile“ nicht nur als deutsches Phänomen zu betrachten waren: Italien gab es auch.

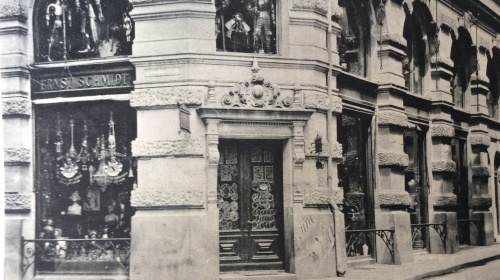

Abb. 25

Eines dieser Ausstattungs-Geschäfte war das „Kunstgewerbe-Magazin und kunstgewerbliche Werkstätte Ernst Schmidt“, Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern, des Großherzogs Friedrich von Baden und des Herzogs Friedrich von Anhalt (Abb. 25). Das weiträumige Geschäft befand sich in der Pfandhausstr. 5, Parterre und I. Stock, neben dem Kunstgewerbehaus des Bayerischen Kunstgewerbevereins [11]. Unter den „Büsten, Statuetten etc. aus Terra-Cotta und Masse“, die Schmidt in seinem Angebot hatte, befinden sich zahlreiche Kopien nach Werken der Florentiner Bildhauer des Quattrocento, darunter Büsten und Reliefs von Donatello und eine Büste von Mino da Fiesole, die den Titel La belle inconnue führt (Abb. 26).

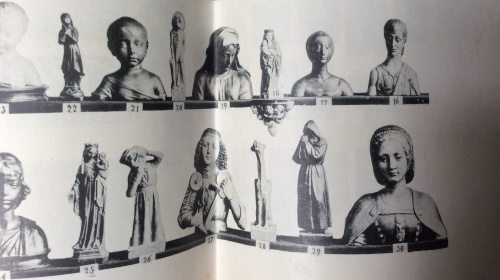

Abb. 26

Die Büste trägt eine französische Bezeichnung, weil das Original im Louvre in Paris stand, in dem sie als Werk von Mino da Fiesole angesehen wurde: Die Marmorbüste ist jedoch nach späteren Erkenntnissen ein Werk des zu dieser Zeit in Sizilien arbeitenden, dalmatinischen Bildhauers Francesco Laurana (1430-1502) aus dem Jahre 1468. Die Büste wurde um 1900 von mehreren Gipsgießereien reproduziert, darunter passenderweise von einem Unternehmen, der Hofkunstanstalt Fritz Kochendörfer, dessen Inhaber Bildhauerei u.a. an der Münchener Kunstakademie studiert hatte (Abb. 27). Dieser in Mannheim geborene, in Sonneberg in Thüringen aufgewachsene Bildhauer hatte in Rom und Florenz in Marmor gearbeitet und sich 1899, nach einigen Jahren in Osterode am Harz bei der Kunstanstalt Schumacher & Co., in Sonneberg mit zeitweilig über hundert Mitarbeitern selbstständig gemacht [12]. Es ist also denkbar, dass es sich zum Teil auch um Kochendörfer-Büsten handelte, die dem Betrachter aus den Schaufenstern der großen, wie auch „kleinen Skulptur-, Rahmen- und Antiquitätenhandlungen“ in München entgegenschauten.

Abb. 27

[9] Offizieller Katalog der Ausstellung von Abgüssen nach Werken des Donatello und von Reproduktionen nach Werken des Velasquez. Veranstaltet vom Verein bildender Künstler Münchens „Secession“ 1899-1900 im Kgl. Kunstausstellungsgebäude, München, 1899; Sandra Kriebel. Renaissance-Ausstellungen aus Privatbesitz in Berlin und München um 1900, in: Exhibiting the Renaissance, ed. by Angela Dressen and Susanne Gramatzki, in: kunsttexte.de, Nr. 3, 2015, ![]() www.kunsttexte.de, S. 11.

www.kunsttexte.de, S. 11.

[10] Offizieller Katalog der Ausstellung von Meisterwerken der Renaissance aus Privatbesitz. Veranstaltet vom Verein bildender Künstler Münchens „Secession“ E. V. vom 3. Juni bis 30. September 1901 im Kgl. Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz, II. Auflage ausgegeben am 29. Juni 1901, München, S. 31, Nr. 218, Besitzer Dr. Werner Weisbach, Berlin.

[11] Die Straße wurde 1951 in „Pacellistraße“ umbenannt.

[12] Dieter Zühlsdorff. Marken Lexikon. Porzellan- und Keramik Report 1885-1935, Bd. 1, Stuttgart 1988, S. 581, Nr. 3-963.

Weitere Kapitel:

Es ist im Jahre 1901 keineswegs verwunderlich, dass Münchener Läden Kopien von Werken der Florentiner Frührenaissance in ihren Auslagen anbieten, es liegt dagegen auf der Hand, dass die Kunsthändler sich einfach dem künstlerischen Geschehen der Stadt anpassen und für ihre wirtschaftlichen Zwecke zunutze machen. Im Winter 1899-1900 veranstaltete nämlich die Secession im Kunstausstellungsgebäude in München (Abb. 1) mit Unterstützung des Kunsthändlers Jakob Littauer – auf den wir ausführlich zurückkommen werden – eine Ausstellung mit eigenem Katalog über „Abgüsse nach Werken des Donatellos und von Reproduktionen nach Werken des Velásquez“. Ausgestellt waren Fotografien sowie farbig gefasste und bronzierte Gipsabgüsse von Donatello-Skulpturen. Daneben wurden rund 150 Kohledrucke und mehrere Ölkopien von Velásquez‘ Gemälden u.a. von Franz von Lenbach und Francisco Pradilla gezeigt. Die Secession zeigte auch im folgenden Winter Abgüsse von Bildwerken der italienischen Früh- und Hochrenaissance, darunter Werke von Mino da Fiesole und Donatello, sowie einige Reproduktionen nach Rembrandt und Frans Hals [9].

Im Juni 1901 nahm sich die Secession, ebenfalls im Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz, erstmals Originalwerke der Renaissance in der „Ausstellung von Meisterwerken der Renaissance aus Privatbesitz“ vor, die vom 3. Juni bis zum 30. September dauerte und die Thomas Mann ganz gewiss besucht hat. Von Donatello war lediglich eine „Madonna mit Engeln“, in „Stuckrelief. Leicht bemalt“ zu sehen [10], Mino da Fiesole war diesmal nicht vertreten.

Unter den 773 Ausstellungsobjekten befanden sich mehr als 160 Leihgaben des Kgl. Universitäts-Professors Alfred Pringsheim, München, der mit seiner Familie bekanntlich noch eine große Rolle im Leben von Thomas Mann spielen sollte. Dieses erhöhte Interesse an der Kunst der italienischen Renaissance in München um 1900, in Form von Originalen oder Kopien, spiegelt lediglich einen bedeutenden Zweig des Kunstgeschäftes wider, der ab 1871, dem Sieg über Frankreich und der Gründung des Deutschen Reichs äußerst wichtig für die retrospektive, die glorreiche deutsche Vergangenheit ehrende Ausstattung von Wohnungen in der Gründerzeit war. Erst die Neugotik, dann ab etwa 1885 die Renaissance waren die beherrschenden Stile von Möbeln, Metallarbeiten, Glas und Keramik: Im Rheinland führte etwa die neue Begeisterung für die deutsche Geschichte und die damit verbundenen historischen Kunststile zur Renaissance des rheinischen Steinzeugs, ohne das keine Restaurierung und Instandsetzung der vernachlässigten mittelalterlichen und Renaissance-Schlösser am Rhein auskommen konnte.

Von großer Wichtigkeit für die Rückbesinnung auf die Leistungen der historischen Stile war die „Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung alter und neuer Meister sowie der deutschen Kunstschulen im Glaspalaste zu München 1876“ – sie enthielt eine Abteilung „Unserer Väter Werke“. Die Ausstellung beabsichtigte zu zeigen, dass die neuzeitlichen Variationen und Neuinterpretationen – nicht Kopien – der deutschen historischen Werke der Kunst und Kunstgewerbe den in den Vitrinen danebenstehenden Originalwerken aus den früheren Kunstepochen technisch und künstlerisch ebenbürtig waren. Münchener Meister, auch dank des Wirkens der Münchener Kunstgewerbeschule und ihres begnadeten Lehrers Fritz von Miller (1840-1921), wandelten augenscheinlich als würdige Nachfolger in den Spuren von Weltkünstlern wie Albrecht Dürer und Wenzel Jamnitzer. In München war es folglich selbstverständlich, dass es im späteren 19. Jahrhundert Spezialgeschäfte für Ausstattungsobjekte in den historischen Stilen gab. Die Ausstattung im historischen Stil glich zunächst einer patriotischen Tat, gegen Ende des 19. Jahrhunderts reifte die Erkenntnis, dass „historische Stile“ nicht nur als deutsches Phänomen zu betrachten waren: Italien gab es auch.

Abb. 25

Eines dieser Ausstattungs-Geschäfte war das „Kunstgewerbe-Magazin und kunstgewerbliche Werkstätte Ernst Schmidt“, Hoflieferant Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern, des Großherzogs Friedrich von Baden und des Herzogs Friedrich von Anhalt (Abb. 25). Das weiträumige Geschäft befand sich in der Pfandhausstr. 5, Parterre und I. Stock, neben dem Kunstgewerbehaus des Bayerischen Kunstgewerbevereins [11]. Unter den „Büsten, Statuetten etc. aus Terra-Cotta und Masse“, die Schmidt in seinem Angebot hatte, befinden sich zahlreiche Kopien nach Werken der Florentiner Bildhauer des Quattrocento, darunter Büsten und Reliefs von Donatello und eine Büste von Mino da Fiesole, die den Titel La belle inconnue führt (Abb. 26).

Abb. 26

Die Büste trägt eine französische Bezeichnung, weil das Original im Louvre in Paris stand, in dem sie als Werk von Mino da Fiesole angesehen wurde: Die Marmorbüste ist jedoch nach späteren Erkenntnissen ein Werk des zu dieser Zeit in Sizilien arbeitenden, dalmatinischen Bildhauers Francesco Laurana (1430-1502) aus dem Jahre 1468. Die Büste wurde um 1900 von mehreren Gipsgießereien reproduziert, darunter passenderweise von einem Unternehmen, der Hofkunstanstalt Fritz Kochendörfer, dessen Inhaber Bildhauerei u.a. an der Münchener Kunstakademie studiert hatte (Abb. 27). Dieser in Mannheim geborene, in Sonneberg in Thüringen aufgewachsene Bildhauer hatte in Rom und Florenz in Marmor gearbeitet und sich 1899, nach einigen Jahren in Osterode am Harz bei der Kunstanstalt Schumacher & Co., in Sonneberg mit zeitweilig über hundert Mitarbeitern selbstständig gemacht [12]. Es ist also denkbar, dass es sich zum Teil auch um Kochendörfer-Büsten handelte, die dem Betrachter aus den Schaufenstern der großen, wie auch „kleinen Skulptur-, Rahmen- und Antiquitätenhandlungen“ in München entgegenschauten.

Abb. 27

[9] Offizieller Katalog der Ausstellung von Abgüssen nach Werken des Donatello und von Reproduktionen nach Werken des Velasquez. Veranstaltet vom Verein bildender Künstler Münchens „Secession“ 1899-1900 im Kgl. Kunstausstellungsgebäude, München, 1899; Sandra Kriebel. Renaissance-Ausstellungen aus Privatbesitz in Berlin und München um 1900, in: Exhibiting the Renaissance, ed. by Angela Dressen and Susanne Gramatzki, in: kunsttexte.de, Nr. 3, 2015, ![]() www.kunsttexte.de, S. 11.

www.kunsttexte.de, S. 11.

[10] Offizieller Katalog der Ausstellung von Meisterwerken der Renaissance aus Privatbesitz. Veranstaltet vom Verein bildender Künstler Münchens „Secession“ E. V. vom 3. Juni bis 30. September 1901 im Kgl. Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz, II. Auflage ausgegeben am 29. Juni 1901, München, S. 31, Nr. 218, Besitzer Dr. Werner Weisbach, Berlin.

[11] Die Straße wurde 1951 in „Pacellistraße“ umbenannt.

[12] Dieter Zühlsdorff. Marken Lexikon. Porzellan- und Keramik Report 1885-1935, Bd. 1, Stuttgart 1988, S. 581, Nr. 3-963.