München und Florenz

Der zweite Absatz der Novelle, der das „unüberstürzte und amüsante“ Treiben in München im Vordergrund stellt, beginnt mit den Worten „Vogelgeschwätz und heimlicher Jubel über allen Gassen …“ Die drei Auslassungspunkte verlangen förmlich nach einer Auflösung. Zunächst kann es einem merkwürdig vorkommen, dass gerade „Vogelgeschwätz“ als offensichtliches Phänomen von Münchener Junitagen herangeführt wird, denn historisch betrachtet war es nie ein ornithologisches Kennzeichen des Münchener Alltags und auch heute fällt eine besondere Geschwätzigkeit der Vögel nicht auf. Zieht man den „heimlichen Jubel über allen Gassen“ hinzu, so kann der gesamte Satz als diskreter Hinweis auf München als Musikstadt, speziell auf das gerade im Bau befindliche Prinzregententheater, verstanden werden (Abb. 11). Dieses im Stadtteil Bogenhausen, hoch über dem Stadtkern stehende, auf der entfernten Seite der Isar liegende Theater wurde am 20. August 1901 als Wagner-Festspielhaus mit einer Inszenierung der Meistersinger von Nürnberg eröffnet: In dieser Oper treten Kunz Vogelgesang und Konrad Nachtigall als Meistersinger auf, und es scheint deshalb möglich, dass Thomas Mann ihre Stimmen über der Stadt als „Vogelgeschwätz“ erklingen lässt, wobei der eigentlich sich widersprechende Begriff „heimlicher Jubel“ ein noch diskreterer Hinweis auf eine Akklamation, einen vorausgeahnten Applaus für die Sänger ist, die möglicherweise noch gar nicht aufgetreten waren.

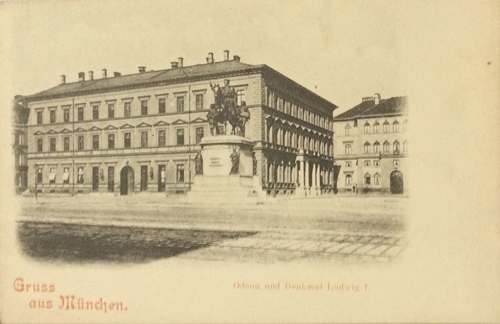

Abb. 12

Mit der Musik geht es im Text gleich weiter. Man befindet sich im dritten Absatz der Novelle zum ersten Mal am Odeonsplatz, wo aus den Fenstern „Übungen auf dem Klavier, der Geige oder dem Violoncell, redliche und wohlgemeinte dilettantische Bemühungen“ zu hören sind: Im „Odeon“ aber wird „wie man vernimmt … an mehreren Flügeln ernstlich studiert“. Das ist nicht verwunderlich, denn das Odeon – 1826 bis 1828 von Leo von Klenze erbaut – beherbergte neben einem Konzertsaal die auf Vorschlägen Richard Wagners basierende und bis 1869 unter der Leitung von Hans von Bülow stehende ‚Königliche bayerische Musikschule‘. Diese wurde 1846 als ‚Königliches Conservatorium für Musik‘ gegründet und 1874 verstaatlicht: Seit 1892 führte es den Titel ‚Kgl. Akademie der Tonkunst‘. Die Akademie veranstaltete regelmäßig Übungsabende, bei denen jeder Student einmal im Semester zu spielen hatte [5]. (Abb. 12)

[5] Dr. Dr. h.c. Robert Münster. 117 Jahre klingendes Leben im Odeon; Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr; URL: ![]() https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/min/standorteundgeschichte/117_jahre_klingendes_leben.pdf

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/min/standorteundgeschichte/117_jahre_klingendes_leben.pdf

Weitere Kapitel:

Der zweite Absatz der Novelle, der das „unüberstürzte und amüsante“ Treiben in München im Vordergrund stellt, beginnt mit den Worten „Vogelgeschwätz und heimlicher Jubel über allen Gassen …“ Die drei Auslassungspunkte verlangen förmlich nach einer Auflösung. Zunächst kann es einem merkwürdig vorkommen, dass gerade „Vogelgeschwätz“ als offensichtliches Phänomen von Münchener Junitagen herangeführt wird, denn historisch betrachtet war es nie ein ornithologisches Kennzeichen des Münchener Alltags und auch heute fällt eine besondere Geschwätzigkeit der Vögel nicht auf. Zieht man den „heimlichen Jubel über allen Gassen“ hinzu, so kann der gesamte Satz als diskreter Hinweis auf München als Musikstadt, speziell auf das gerade im Bau befindliche Prinzregententheater, verstanden werden (Abb. 11). Dieses im Stadtteil Bogenhausen, hoch über dem Stadtkern stehende, auf der entfernten Seite der Isar liegende Theater wurde am 20. August 1901 als Wagner-Festspielhaus mit einer Inszenierung der Meistersinger von Nürnberg eröffnet: In dieser Oper treten Kunz Vogelgesang und Konrad Nachtigall als Meistersinger auf, und es scheint deshalb möglich, dass Thomas Mann ihre Stimmen über der Stadt als „Vogelgeschwätz“ erklingen lässt, wobei der eigentlich sich widersprechende Begriff „heimlicher Jubel“ ein noch diskreterer Hinweis auf eine Akklamation, einen vorausgeahnten Applaus für die Sänger ist, die möglicherweise noch gar nicht aufgetreten waren.

Abb. 12

Mit der Musik geht es im Text gleich weiter. Man befindet sich im dritten Absatz der Novelle zum ersten Mal am Odeonsplatz, wo aus den Fenstern „Übungen auf dem Klavier, der Geige oder dem Violoncell, redliche und wohlgemeinte dilettantische Bemühungen“ zu hören sind: Im „Odeon“ aber wird „wie man vernimmt … an mehreren Flügeln ernstlich studiert“. Das ist nicht verwunderlich, denn das Odeon – 1826 bis 1828 von Leo von Klenze erbaut – beherbergte neben einem Konzertsaal die auf Vorschlägen Richard Wagners basierende und bis 1869 unter der Leitung von Hans von Bülow stehende ‚Königliche bayerische Musikschule‘. Diese wurde 1846 als ‚Königliches Conservatorium für Musik‘ gegründet und 1874 verstaatlicht: Seit 1892 führte es den Titel ‚Kgl. Akademie der Tonkunst‘. Die Akademie veranstaltete regelmäßig Übungsabende, bei denen jeder Student einmal im Semester zu spielen hatte [5]. (Abb. 12)

[5] Dr. Dr. h.c. Robert Münster. 117 Jahre klingendes Leben im Odeon; Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr; URL: ![]() https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/min/standorteundgeschichte/117_jahre_klingendes_leben.pdf

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/min/standorteundgeschichte/117_jahre_klingendes_leben.pdf