Himmel von blauer Seide

Über allen diesen Bild- und Bauwerken, auch über den Palästen und Gartenanlagen der Residenz „spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide“. Kein Wunder, dass „München leuchtete“, denn diese Erwähnung von gespannter „blauer Seide“ verweist auf die Muttergottes, deren Darstellung in der Kunst traditionell mit der Verwendung der Farbe Blau für die Darstellung ihres Mantels, etwa in Form einer Schutzmantelmadonna, verbunden ist. München steht also fest im Schutz der Gottesmutter und kann folglich im himmlischen Licht leuchten: Die Stadt leuchtet sowieso unter himmlischem Schutz, denn der Dom Zu unserer Lieben Frau, mit seinen beiden Türmen die höchste Kirche der Stadt, ist der Muttergottes gewidmet, ebenso wie in Florenz der Dom Santa Maria del Fiore unter dem Schutz der Madonna steht. Das Bild, das Abbilden der Madonna ist folglich für beide Städte eine wichtige Angelegenheit. Es lag Thomas Mann wohl am Herzen, dass München hierdurch als römisch-katholische Stadt hervorgehoben wird, denn der „Himmel von blauer Seide“ taucht wenige Zeilen später im Text leitmotivisch als „hellblauer Vormittag“ auf. Für eine Fast-Verlobte wie Mary Smith – wohl Inbegriff einer ‚Virgin Mary‘ –, die Deutsch lesen konnte und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit protestantisch war, hätte dieser nachdrückliche Hinweis auf die Glaubensrichtung der bayerischen Hauptstadt eine erste Warnung davor sein können, dass die Stadt München keinesfalls ein in religiösen Angelegenheiten vollständig passender Wohnort für ein junges Mädchen ihrer behüteten Herkunft und wohl auch Glaubens sein dürfte.

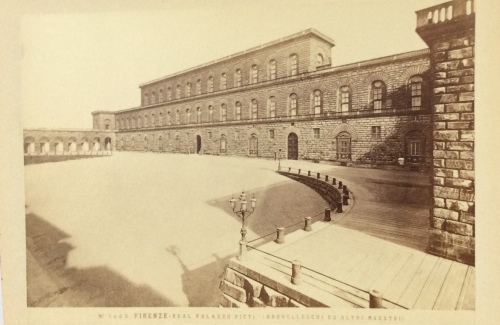

Abb. 10

Die „Paläste und Gartenanlagen der Residenz“ sind gleichzeitig in München und Florenz zu verorten. Zunächst verweisen darauf ganz unübersehbar Form und blockhafter Quaderstil des Königsbaus der Münchener Residenz am Max-Joseph-Platz, 1826 bis 1835 von Leo von Klenze nach dem Florentiner Vorbild, den Palazzo Pitti errichtet, ab 1458 vermutlich nach Plänen von Filippo Brunelleschi erbaut (Abb. 9 u. 10) und Residenz eines Zweigs der Medici ab 1549. Bedeutende Gartenanlagen haben beide Residenzen: Der Hofgarten in München, der Giardino di Boboli in Florenz, beide mit „springenden Brunnen“ ausgestattet. Wenn Thomas Mann am Schluss des ersten Absatzes von „breiten und lichten, umgrünten und wohlberechneten Perspektiven“ schreibt, so sind wir eher in München, wo die breite und lichte, perspektivisch einwandfrei in gerader Linie vom Odeonsplatz bis nach Schwabing führende Ludwigstraße, von Leo von Klenze und Friedrich Gärtner entworfen, auf der Ostseite von Friedrich Ludwig von Sckells Englischem Garten „umgrünt“ wird: Auch die breite Maximilianstraße, ab 1852 im Bau, vom Max-Joseph-Platz bis herunter zum Fluss Isar führend, fällt in diese Kategorie der „wohlberechneten Perspektiven“, an denen es Florenz infolge der Grundriss bestimmenden römischen und mittelalterlichen städtebaulichen Anlagen fehlt.

Der erste Absatz von Gladius Dei lässt den topografischen Unterschied zwischen Florenz und München verschwimmen, deutet Ähnlichkeiten und Abweichungen an, gibt der vorgeblichen Einigkeit des Beschriebenen eine Doppelschichtigkeit, die noch fast alle Gestalten und Gegenstände bestimmen werden, die im Verlauf der Novelle in Erscheinung treten. Die Unschärfe des Erzählmodus bereitet den Leser auf bewusst verschwommene Konturen vor: Das, was wie die Verschmelzung von München mit Florenz als angebliches Einzelbild erscheint, kann im Folgenden tatsächlich irrlichtendes Doppelbild sein.

Weitere Kapitel:

Über allen diesen Bild- und Bauwerken, auch über den Palästen und Gartenanlagen der Residenz „spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide“. Kein Wunder, dass „München leuchtete“, denn diese Erwähnung von gespannter „blauer Seide“ verweist auf die Muttergottes, deren Darstellung in der Kunst traditionell mit der Verwendung der Farbe Blau für die Darstellung ihres Mantels, etwa in Form einer Schutzmantelmadonna, verbunden ist. München steht also fest im Schutz der Gottesmutter und kann folglich im himmlischen Licht leuchten: Die Stadt leuchtet sowieso unter himmlischem Schutz, denn der Dom Zu unserer Lieben Frau, mit seinen beiden Türmen die höchste Kirche der Stadt, ist der Muttergottes gewidmet, ebenso wie in Florenz der Dom Santa Maria del Fiore unter dem Schutz der Madonna steht. Das Bild, das Abbilden der Madonna ist folglich für beide Städte eine wichtige Angelegenheit. Es lag Thomas Mann wohl am Herzen, dass München hierdurch als römisch-katholische Stadt hervorgehoben wird, denn der „Himmel von blauer Seide“ taucht wenige Zeilen später im Text leitmotivisch als „hellblauer Vormittag“ auf. Für eine Fast-Verlobte wie Mary Smith – wohl Inbegriff einer ‚Virgin Mary‘ –, die Deutsch lesen konnte und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit protestantisch war, hätte dieser nachdrückliche Hinweis auf die Glaubensrichtung der bayerischen Hauptstadt eine erste Warnung davor sein können, dass die Stadt München keinesfalls ein in religiösen Angelegenheiten vollständig passender Wohnort für ein junges Mädchen ihrer behüteten Herkunft und wohl auch Glaubens sein dürfte.

Abb. 10

Die „Paläste und Gartenanlagen der Residenz“ sind gleichzeitig in München und Florenz zu verorten. Zunächst verweisen darauf ganz unübersehbar Form und blockhafter Quaderstil des Königsbaus der Münchener Residenz am Max-Joseph-Platz, 1826 bis 1835 von Leo von Klenze nach dem Florentiner Vorbild, den Palazzo Pitti errichtet, ab 1458 vermutlich nach Plänen von Filippo Brunelleschi erbaut (Abb. 9 u. 10) und Residenz eines Zweigs der Medici ab 1549. Bedeutende Gartenanlagen haben beide Residenzen: Der Hofgarten in München, der Giardino di Boboli in Florenz, beide mit „springenden Brunnen“ ausgestattet. Wenn Thomas Mann am Schluss des ersten Absatzes von „breiten und lichten, umgrünten und wohlberechneten Perspektiven“ schreibt, so sind wir eher in München, wo die breite und lichte, perspektivisch einwandfrei in gerader Linie vom Odeonsplatz bis nach Schwabing führende Ludwigstraße, von Leo von Klenze und Friedrich Gärtner entworfen, auf der Ostseite von Friedrich Ludwig von Sckells Englischem Garten „umgrünt“ wird: Auch die breite Maximilianstraße, ab 1852 im Bau, vom Max-Joseph-Platz bis herunter zum Fluss Isar führend, fällt in diese Kategorie der „wohlberechneten Perspektiven“, an denen es Florenz infolge der Grundriss bestimmenden römischen und mittelalterlichen städtebaulichen Anlagen fehlt.

Der erste Absatz von Gladius Dei lässt den topografischen Unterschied zwischen Florenz und München verschwimmen, deutet Ähnlichkeiten und Abweichungen an, gibt der vorgeblichen Einigkeit des Beschriebenen eine Doppelschichtigkeit, die noch fast alle Gestalten und Gegenstände bestimmen werden, die im Verlauf der Novelle in Erscheinung treten. Die Unschärfe des Erzählmodus bereitet den Leser auf bewusst verschwommene Konturen vor: Das, was wie die Verschmelzung von München mit Florenz als angebliches Einzelbild erscheint, kann im Folgenden tatsächlich irrlichtendes Doppelbild sein.