Fasaneriestraße/Schwere-Reiter-Straße: Das Bayerische Kriegsarchiv

Tourenhinweis: Die Tram Nr. 12 Richtung Romanplatz fährt auf der Schwere-Reiter-Straße vorbei an ehemaligen Kasernen, Exerziergelände und Armeezweckbauten.

Die Schwere-Reiter-Straße klingt nach Militär, das ganze Gelände des Oberwiesenfeldes (in etwa auf der Höhe: „Ackermannbogen“) war bis 1800 weitgehend unbebaut. Es wurde zum Exerzieren genutzt. An der Station „Fasaneriestraße“ befindet sich rechts ein dunkelrotes Backsteingebäude, in dem das Kriegsarchiv, Abteilung IV des Bayerischen Hauptstaatsarchivs residiert. Dort, wo Schwere-Reiter-Straße und Dachauer Straße einander kreuzen, lassen sich linker Hand noch umgewidmete Kasernengebäude erkennen. Im Kriegsarchiv wird der „Personal-Act“ von August Gemming, wie auch der seines Vaters verwahrt. Nach vorheriger Registrierung und Bereitstellung kann er im Lesesaal gesichtet werden. Die frei zugängliche Bibliothek enthält wichtige Nachschlagewerke.

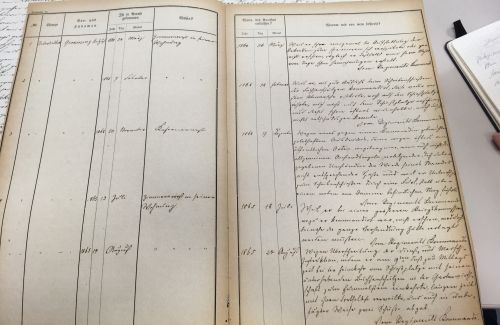

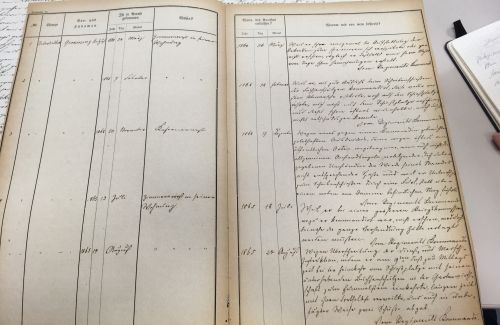

Führung durch die Archivräume werden in unregelmäßigen Abständen angeboten. Sie sind in vieler Hinsicht informativ und sehenswert. Der Archivtrakt ist in einem modernen Anbau untergebracht. Wie überall gilt: wer eine Organisation oder Institution in ihren Hierarchien versteht, weiß, wo man die gesuchten Dokumente finden kann. Die Dokumente, die Gemming und seinem Vater betreffen, sind sämtlich fast alle handschriftlich verfasst, teilweise mit Abkürzungen nach der von Gabelsberger erfundenen Kurzschriftmethode. Bei Bedarf helfen die Archivangestellten. Der Deckel des „Act“ enthält in Kürze die Laufbahn vom „Gustl“. Sie lautet:

Gemming, August

1858 Junker im 5. Infanterie Regiment

1859 Unterlietn. im 5. Infant. Regmnt

1865 zum 14. Inf. Regmt. versetzt

1866 Oberlt. “ “

1867 versetzt zum 12. Infant. Regt.

1871 pensioniert

1882 Entziehung des Rechtes zum Tragen der Milit. Uniform in folge Ehrengerichtl. Verfahrens durch [unleserlich] d.d. 9.II.82

1893 gestorben

Gemming selbst hatte, als er nach München kam, seine aktive Zeit längst beendet. Dennoch ist sein Akt vergleichsweise gut gefüllt. Warum?

Kein schlechter Soldat, in körperlichen Fertigkeiten gewandt, als Vorturner und Fechter ausgezeichnet

Sein Verhalten auf Märschen wie im Gefecht, sein Muth, seine Entschlossenheit im Gefecht war nicht minder hervorragend, als dessen Vermögen, die Mannschaft zur freudigen Erfüllung ihrer Pflichten anzurufen.

Anfangs schien das väterliche Kalkül aufzugehen; beide Söhne ließen sich gut an. Der Zweitgeborene, der als „Freiwilliger Gemeiner“ mit 16 früh-rekrutiert wird, hat zwar jede Menge Flausen im Kopf und treibt ohne Ende Schabernack, wofür er früh Stubenarreste kassiert. Dennoch nimmt er 1866 am Feldzug Bayerns gegen Preußen 1866 teil und erhält neben dem Armeedankzeichen eine lobende Erwähnung. Er findet Anerkennung, weil er dem verletzten Prinz Ludwig bei der Schlacht von Helmstadt am 23. Juli 1866 einen Schluck aus der Feldflasche reicht.

Für die einen ist der jüngste Sohn des ehrbaren und verdienten Majors Carl Gemming lebhaft, leichtsinnig, verführbar. „Nein zu sagen fällt ihm schwer, dadurch ist er nicht Herr seiner Zeit, seines Vermögens, seiner selbst,“ charakterisiert ihn der Vorgesetzte Oberst Heyl, „ein Sanguiniker höchster Potenz.“ Schwach ausgeprägte Impulskontrolle würden heutige Diagnosen vielleicht lauten.

Für die anderen bleibt er eine Gefahr für Kompagnie und Kameradschaftsgeist. Zimmerarrest, Stubenarrest, Kasernenarrest, Karzer ändern wenig. Durch Unpünktlichkeit, Aufmüpfigkeit und Insubordinationen schafft Gemming sich früh Widersacher in der Organisation. Sein auf die derbe Pointe zielender Humor nutzt Kraftausdrücke, seine Keckheit macht Späße auf Kosten anderer. Was er nicht ahnt: Sie alle werden nachtragend sein. Als 1882 das Ehrengericht gegen ihn tagt, müssen weit zurückliegende Strafbucheinträge als Beleg herhalten, um ihn zu diskreditieren. Schon früh, so der Subtext, habe er grenzwertiges, anstößiges, mit dem militärischen Ehrenkodex unvereinbares Verhalten an den Tag gelegt. Der Ehrenrat fährt alles auf, dessen er habhaft werden kann.

Was darf ein Gedicht?

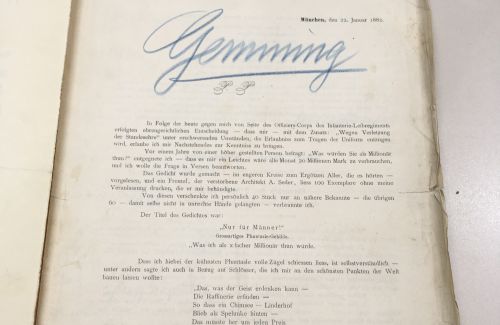

Als August Gemming angeklagt wurde, hatte er, wie er zu seiner Verteidigung vorbringt, „weder einen Vaterlandsverrath, Raubmord, Nothzucht, Unterschlagung, Bomben-Attentat – Urkundenfälschung oder Meineid begangen“. Bloß einige Verse geschrieben. Sein Gedicht „Nur für Männer“ sei ein „Product übermäßiger Laune“ gewesen, weiter nichts. Es habe nie veröffentlicht werden sollen und sei, wie er schadensbegrenzend schrieb, „besser nicht gemacht“ worden. Zu spät. Er wurde für schuldig befunden und verwirkte das Recht, die Uniform zu tragen.

Bis dato sind die Zeilen des Gedichts nicht gänzlich bekannt. Im Personal-Act findet sich lediglich die Verteidigungsschrift, die er vorschriftsgemäß im Ehrengerichtsverfahren einreicht. Wohlweislich benennt er nur ausgewählte Stellen, die aus heutiger Sicht harmlos klingen. Doch mit seinen Anspielungen auf die Unsummen, die die königlichen Märchenbauten verschlingen, geht er zu weit – sie rühren an der Realität. Im Grunde reicht die Geschichte um jenes „Phantasiegebilde“, das 1882 den militärischen Ehrenrat in München auf den Plan rief, viel weiter zurück. Sie beginnt im Fränkischen, fern der großen Garnisonsstadt. Gemming hat nach Kräften provoziert. Mit seinen Streichen und Insubordinationen bringt er das System Militär gegen sich in Stellung. Er beleidigt Vorgesetzte wie Offizierskameraden, beschwert sich, wenn es sein muss, lautstark und verhält sich mitunter „gehäßig“. Manche seiner berühmten „Stücklein“ haben das Fass schnell gefüllt, nun bringt es ein Tropfen zum Überlaufen.

Verteidigungsschrift Personalact © Bayerisches Hauptstaatsarchiv Abtlg. IV PO 21058

1871 legen ihm die Vorgesetzten den Abschied nahe. Sofort beginnt er mit seinem Kriegstagebuch „Von der Etappe“, das 1872 in Nürnberg erscheint. Am 23. Januar 1873 meldet er sich um nach München. Im polizeilichen Meldebogen gibt er als Zweck „Pensionsgenuß“ an – ein glatter Euphemismus, zu keiner Zeit, kann er von dieser Pension leben.

Ich diente genau 18 Jahre, vier Tage und 9 Stunden – in Summa 151,785 Stunden oder 9‘107,100 Minuten

Als vergleichsweise junger Pensionist mit 35 Jahren trifft Gemming in München auf eine Garnisonsstadt im Umbruch. Ein Hinweis eines Zeitgenossen Gemmings, des englischen Privatgelehrten und Dandys Edward Wilberforce (1834-1914) ist aufschlussreich. Wilberforce schreibt in seinem 1864 veröffentlichten Buch Social Life in Munich:

No officer in London would think of walking the streets in uniform; and in Paris, I’m told the employment of uniform is formaly restricted to those on duty. In Munich, on the other hand, no military man is allowed to appear in any other costume.

Die von Wilberforce mit Erstaunen bemerkte Pflicht zur Uniform gewinnt mit Gemmings späterem Ehrgerichtsverfahren an Bedeutung. Es erklärt, warum er das „blaue Tuch“ gerne und mit Stolz trug. Das „Waffenkleid des Königs“ schuf persönliche, familiäre, gesellschaftliche Zugehörigkeit. Zeitlebens blieb es Gemming wichtig, sich als „Premierlieutnant [a.D.]“ ausgeben zu können. Umso mehr wird ihn dieses Urteil getroffen haben.

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Entschließung […] das in Angelegenheiten des Premierlieutnant a.D. Gemming gefällten, auf Verletzung der Standesehre unter erschwerenden Umständen lautenden Erkenntnisse des Ehrengerichts des Infanterieleibregiments, auf Verletzung der Standesehre zu erkennen und naturgemäß dem genannten Offizier das Recht zum Tragen der Militäruniform zu entziehen geruht. Gez. von Maillinger.

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abtlg. IV Kriegsarchiv, PO Nummer 210058

Es sieht nicht so aus, als hätte Gemming seine Kollision mit dem System ernsthaft zu reflektieren versucht. Vielmehr scheint es, als hätte er für sich den denkbar faulsten aller Kompromisse gewählt. Einesteils rebelliert er innerhalb des Systems, unterläuft es, wo er kann, andererseits sucht er die Nähe zu den militärisch Hochwohlgeborenen. Ob es ihm primär um die Nähe zur Macht, um etwas Abglanz aus blaublütiger Prominenz oder um Apanage und Protektion ging, ist schwer zu sagen, womöglich spielt am Ende all dies zusammen – weitere Motive nicht ausgeschlossen.

Das durchaus zwiespältige Verhältnis, das der Premierleutnant zur Armee pflegt, findet sich bis hinein in seine zahlreichen Illustrationen. Durchweg erscheinen die jüngeren Militärs als elegante, schmuck taillierte Männer, stets tailliert und hochgewachsen nach dem Vorbild des Kronprinzen Ludwig II. Als satirischer Zeichner, nicht zuletzt der Fliegenden Blätter, lässt Gemming nur die selbstzufriedenen Offiziere, Majore und Generäle, denen er zudem die höhere Pension neidet, aus den Nähten platzen

Die Freunde des „Till Eulenspiegel von Nürnberg“, die zu Gemmings 100. Geburtstag großaufgemacht an ihn erinnern, blenden die Janusköpfigkeit Gemmings aus. 1936 geht es darum, ihn als „volkstümlich“ darzustellen, ein „sonniger Mensch mit einem unverwüstlichen Humor“ eben. Ein Schalk, ein Bayerischer Eulenspiegel, ein Lustiger Leutnant, ein toller Gustl.

Zur Station 9 von 11 Stationen

[1] „'S ist Krieg! S' ist Krieg!“: Ein ![]() Kriegslied von Matthias Claudius

Kriegslied von Matthias Claudius

Tourenhinweis: Die Tram Nr. 12 Richtung Romanplatz fährt auf der Schwere-Reiter-Straße vorbei an ehemaligen Kasernen, Exerziergelände und Armeezweckbauten.

Die Schwere-Reiter-Straße klingt nach Militär, das ganze Gelände des Oberwiesenfeldes (in etwa auf der Höhe: „Ackermannbogen“) war bis 1800 weitgehend unbebaut. Es wurde zum Exerzieren genutzt. An der Station „Fasaneriestraße“ befindet sich rechts ein dunkelrotes Backsteingebäude, in dem das Kriegsarchiv, Abteilung IV des Bayerischen Hauptstaatsarchivs residiert. Dort, wo Schwere-Reiter-Straße und Dachauer Straße einander kreuzen, lassen sich linker Hand noch umgewidmete Kasernengebäude erkennen. Im Kriegsarchiv wird der „Personal-Act“ von August Gemming, wie auch der seines Vaters verwahrt. Nach vorheriger Registrierung und Bereitstellung kann er im Lesesaal gesichtet werden. Die frei zugängliche Bibliothek enthält wichtige Nachschlagewerke.

Führung durch die Archivräume werden in unregelmäßigen Abständen angeboten. Sie sind in vieler Hinsicht informativ und sehenswert. Der Archivtrakt ist in einem modernen Anbau untergebracht. Wie überall gilt: wer eine Organisation oder Institution in ihren Hierarchien versteht, weiß, wo man die gesuchten Dokumente finden kann. Die Dokumente, die Gemming und seinem Vater betreffen, sind sämtlich fast alle handschriftlich verfasst, teilweise mit Abkürzungen nach der von Gabelsberger erfundenen Kurzschriftmethode. Bei Bedarf helfen die Archivangestellten. Der Deckel des „Act“ enthält in Kürze die Laufbahn vom „Gustl“. Sie lautet:

Gemming, August

1858 Junker im 5. Infanterie Regiment

1859 Unterlietn. im 5. Infant. Regmnt

1865 zum 14. Inf. Regmt. versetzt

1866 Oberlt. “ “

1867 versetzt zum 12. Infant. Regt.

1871 pensioniert

1882 Entziehung des Rechtes zum Tragen der Milit. Uniform in folge Ehrengerichtl. Verfahrens durch [unleserlich] d.d. 9.II.82

1893 gestorben

Gemming selbst hatte, als er nach München kam, seine aktive Zeit längst beendet. Dennoch ist sein Akt vergleichsweise gut gefüllt. Warum?

Kein schlechter Soldat, in körperlichen Fertigkeiten gewandt, als Vorturner und Fechter ausgezeichnet

Sein Verhalten auf Märschen wie im Gefecht, sein Muth, seine Entschlossenheit im Gefecht war nicht minder hervorragend, als dessen Vermögen, die Mannschaft zur freudigen Erfüllung ihrer Pflichten anzurufen.

Anfangs schien das väterliche Kalkül aufzugehen; beide Söhne ließen sich gut an. Der Zweitgeborene, der als „Freiwilliger Gemeiner“ mit 16 früh-rekrutiert wird, hat zwar jede Menge Flausen im Kopf und treibt ohne Ende Schabernack, wofür er früh Stubenarreste kassiert. Dennoch nimmt er 1866 am Feldzug Bayerns gegen Preußen 1866 teil und erhält neben dem Armeedankzeichen eine lobende Erwähnung. Er findet Anerkennung, weil er dem verletzten Prinz Ludwig bei der Schlacht von Helmstadt am 23. Juli 1866 einen Schluck aus der Feldflasche reicht.

Für die einen ist der jüngste Sohn des ehrbaren und verdienten Majors Carl Gemming lebhaft, leichtsinnig, verführbar. „Nein zu sagen fällt ihm schwer, dadurch ist er nicht Herr seiner Zeit, seines Vermögens, seiner selbst,“ charakterisiert ihn der Vorgesetzte Oberst Heyl, „ein Sanguiniker höchster Potenz.“ Schwach ausgeprägte Impulskontrolle würden heutige Diagnosen vielleicht lauten.

Für die anderen bleibt er eine Gefahr für Kompagnie und Kameradschaftsgeist. Zimmerarrest, Stubenarrest, Kasernenarrest, Karzer ändern wenig. Durch Unpünktlichkeit, Aufmüpfigkeit und Insubordinationen schafft Gemming sich früh Widersacher in der Organisation. Sein auf die derbe Pointe zielender Humor nutzt Kraftausdrücke, seine Keckheit macht Späße auf Kosten anderer. Was er nicht ahnt: Sie alle werden nachtragend sein. Als 1882 das Ehrengericht gegen ihn tagt, müssen weit zurückliegende Strafbucheinträge als Beleg herhalten, um ihn zu diskreditieren. Schon früh, so der Subtext, habe er grenzwertiges, anstößiges, mit dem militärischen Ehrenkodex unvereinbares Verhalten an den Tag gelegt. Der Ehrenrat fährt alles auf, dessen er habhaft werden kann.

Was darf ein Gedicht?

Als August Gemming angeklagt wurde, hatte er, wie er zu seiner Verteidigung vorbringt, „weder einen Vaterlandsverrath, Raubmord, Nothzucht, Unterschlagung, Bomben-Attentat – Urkundenfälschung oder Meineid begangen“. Bloß einige Verse geschrieben. Sein Gedicht „Nur für Männer“ sei ein „Product übermäßiger Laune“ gewesen, weiter nichts. Es habe nie veröffentlicht werden sollen und sei, wie er schadensbegrenzend schrieb, „besser nicht gemacht“ worden. Zu spät. Er wurde für schuldig befunden und verwirkte das Recht, die Uniform zu tragen.

Bis dato sind die Zeilen des Gedichts nicht gänzlich bekannt. Im Personal-Act findet sich lediglich die Verteidigungsschrift, die er vorschriftsgemäß im Ehrengerichtsverfahren einreicht. Wohlweislich benennt er nur ausgewählte Stellen, die aus heutiger Sicht harmlos klingen. Doch mit seinen Anspielungen auf die Unsummen, die die königlichen Märchenbauten verschlingen, geht er zu weit – sie rühren an der Realität. Im Grunde reicht die Geschichte um jenes „Phantasiegebilde“, das 1882 den militärischen Ehrenrat in München auf den Plan rief, viel weiter zurück. Sie beginnt im Fränkischen, fern der großen Garnisonsstadt. Gemming hat nach Kräften provoziert. Mit seinen Streichen und Insubordinationen bringt er das System Militär gegen sich in Stellung. Er beleidigt Vorgesetzte wie Offizierskameraden, beschwert sich, wenn es sein muss, lautstark und verhält sich mitunter „gehäßig“. Manche seiner berühmten „Stücklein“ haben das Fass schnell gefüllt, nun bringt es ein Tropfen zum Überlaufen.

Verteidigungsschrift Personalact © Bayerisches Hauptstaatsarchiv Abtlg. IV PO 21058

1871 legen ihm die Vorgesetzten den Abschied nahe. Sofort beginnt er mit seinem Kriegstagebuch „Von der Etappe“, das 1872 in Nürnberg erscheint. Am 23. Januar 1873 meldet er sich um nach München. Im polizeilichen Meldebogen gibt er als Zweck „Pensionsgenuß“ an – ein glatter Euphemismus, zu keiner Zeit, kann er von dieser Pension leben.

Ich diente genau 18 Jahre, vier Tage und 9 Stunden – in Summa 151,785 Stunden oder 9‘107,100 Minuten

Als vergleichsweise junger Pensionist mit 35 Jahren trifft Gemming in München auf eine Garnisonsstadt im Umbruch. Ein Hinweis eines Zeitgenossen Gemmings, des englischen Privatgelehrten und Dandys Edward Wilberforce (1834-1914) ist aufschlussreich. Wilberforce schreibt in seinem 1864 veröffentlichten Buch Social Life in Munich:

No officer in London would think of walking the streets in uniform; and in Paris, I’m told the employment of uniform is formaly restricted to those on duty. In Munich, on the other hand, no military man is allowed to appear in any other costume.

Die von Wilberforce mit Erstaunen bemerkte Pflicht zur Uniform gewinnt mit Gemmings späterem Ehrgerichtsverfahren an Bedeutung. Es erklärt, warum er das „blaue Tuch“ gerne und mit Stolz trug. Das „Waffenkleid des Königs“ schuf persönliche, familiäre, gesellschaftliche Zugehörigkeit. Zeitlebens blieb es Gemming wichtig, sich als „Premierlieutnant [a.D.]“ ausgeben zu können. Umso mehr wird ihn dieses Urteil getroffen haben.

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Entschließung […] das in Angelegenheiten des Premierlieutnant a.D. Gemming gefällten, auf Verletzung der Standesehre unter erschwerenden Umständen lautenden Erkenntnisse des Ehrengerichts des Infanterieleibregiments, auf Verletzung der Standesehre zu erkennen und naturgemäß dem genannten Offizier das Recht zum Tragen der Militäruniform zu entziehen geruht. Gez. von Maillinger.

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abtlg. IV Kriegsarchiv, PO Nummer 210058

Es sieht nicht so aus, als hätte Gemming seine Kollision mit dem System ernsthaft zu reflektieren versucht. Vielmehr scheint es, als hätte er für sich den denkbar faulsten aller Kompromisse gewählt. Einesteils rebelliert er innerhalb des Systems, unterläuft es, wo er kann, andererseits sucht er die Nähe zu den militärisch Hochwohlgeborenen. Ob es ihm primär um die Nähe zur Macht, um etwas Abglanz aus blaublütiger Prominenz oder um Apanage und Protektion ging, ist schwer zu sagen, womöglich spielt am Ende all dies zusammen – weitere Motive nicht ausgeschlossen.

Das durchaus zwiespältige Verhältnis, das der Premierleutnant zur Armee pflegt, findet sich bis hinein in seine zahlreichen Illustrationen. Durchweg erscheinen die jüngeren Militärs als elegante, schmuck taillierte Männer, stets tailliert und hochgewachsen nach dem Vorbild des Kronprinzen Ludwig II. Als satirischer Zeichner, nicht zuletzt der Fliegenden Blätter, lässt Gemming nur die selbstzufriedenen Offiziere, Majore und Generäle, denen er zudem die höhere Pension neidet, aus den Nähten platzen

Die Freunde des „Till Eulenspiegel von Nürnberg“, die zu Gemmings 100. Geburtstag großaufgemacht an ihn erinnern, blenden die Janusköpfigkeit Gemmings aus. 1936 geht es darum, ihn als „volkstümlich“ darzustellen, ein „sonniger Mensch mit einem unverwüstlichen Humor“ eben. Ein Schalk, ein Bayerischer Eulenspiegel, ein Lustiger Leutnant, ein toller Gustl.

Zur Station 9 von 11 Stationen

[1] „'S ist Krieg! S' ist Krieg!“: Ein ![]() Kriegslied von Matthias Claudius

Kriegslied von Matthias Claudius