Martin Greif

Friedrich Hermann Frey (seit 1882 amtlicher Familienname Martin Greif) verdient seinen Lebensunterhalt als Journalist und Bühnendichter. Aus seiner Hand stammen drei Hohenstaufendramen, in Kraiburg begründet er durch sein „vaterländisches Schauspiel“ Ludwig der Bayer oder die Schlacht bei Mühldorf eine Festspieltradition. Das bayerische Königshaus dankt ihm mit Orden, Hofratstitel und Ehrenpension. Am 1. April 1911 stirbt Martin Greif in Kufstein.

Werdegang

Der Autor entstammt einer Beamtenfamilie aus der bayerischen Pfalz. Sein Vater ist Verwaltungsbeamter und Berater König Ottos von Griechenland, der 1856 als königlicher Oberrechnungsrat nach München versetzt wird, wo der junge Frey am Ludwigsgymnasium das Abitur macht und anschließend als Kadett in die bayerische Armee eintritt. Zum Unterleutnant befördert, lässt sich Frey zu Weiterbildungszwecken beurlauben; bereits 1862 besucht er den Dichter Friedrich Rückert in Neuses.

1867 erbittet Frey sich die Entlassung aus der Armee, um in München fortan als Schriftsteller zu leben. Er hört literaturgeschichtliche und philologische Vorlesungen an der Universität, wendet sich der Münchner Dichterschule um Emanuel Geibel zu. Doch der rät ihm, seine Gedichte „in den Ofen zu werfen“. Weil die Wiener Neue Presse eine Szene seines Historienstücks abdruckt, siedelt Frey kurzerhand in die Donaumetropole über und verdient dort seinen Lebensunterhalt als Journalist und Bühnendichter. Der Bühnenerfolg bleibt ihm aber nur kurz beschieden, weshalb Frey nach München zurückkehrt und sich der deutschen bzw. bayerischen Geschichte zuwendet.

Freys bevorzugte Landschaft ist das Inntal zwischen Oberaudorf und Kufstein. Während der Kraiburger Festspiele wohnt er in der Palmberger Villa des Brauereibesitzers Riedl oder wandert in die Gegend hinaus. In Zangberg bei Ampfing sitzt er im Hochsommer auf der hölzernen Altane und lässt den Blick über Wald, Feld und Wiesen schweifen. Wegen eines Nierenleidens muss Greif mehrmals Heilbäder aufsuchen, u.a. in Meran und Adelholzen. Er reist nach Kufstein zu seinem Freund Anton Schluifer und lässt sich ins dortige Krankenhaus einweisen. Seine letzte Ruhestätte verfügt er testamentarisch: am Kirchfriedhof von Palmberg, nahe dem Kloster Zangberg, wird er begraben.

Wichtige Werke (Auswahl)

Bereits seine freie Zeit als Unterleutnant nutzt Frey für poetische Versuche: Zwei Lyrikbändchen – Gedichte (1860) und Frühlingssturmlieder (1864) – sind das Ergebnis dieses frühen Schaffens. Nach dem ernüchternden Urteil Emanuel Geibels zu seiner Dichtung, reist Frey zu Eduard Mörike, der das Manuskript seinem Freund Cotta in Stuttgart übergibt, wo der erste Band Gedichte 1868 unter dem Pseudonym Martin Greif erscheint. Schon bald darauf beginnt Frey mit der Arbeit an einem Historienstück: Bayard, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Seine Bekanntschaft mit Heinrich Laube ermöglicht ihm die Aufführung seiner Stücke am Wiener Stadttheater.

Der Erfolg bleibt ihm mit dem am Burgtheater aufgeführten Prinz Eugen (1880) nur kurz bescheiden. Er schreibt drei Hohenstaufendramen: Heinrich der Löwe, Die Pfalz am Rhein sowie Konradin; darüber hinaus die Dramen Ludwig der Bayer und Hans Sachs. Seine 1892 entstehende Agnes Bernauer wird das erfolgreichste, trotz des bereits 1852 uraufgeführten titelgleichen Stücks von Friedrich Hebbel. In Kraiburg begründet er durch sein „vaterländisches Schauspiel“ Ludwig der Bayer oder die Schlacht bei Mühldorf (1892) eine Festspieltradition.

In der Natur des Inntal zwischen Oberaudorf und Kufstein entstehen naturlyrische Strophen in volksliedhaftem Ton, in knappen Bildern beseelte Landschaften, deren Grundstimmung oft ins Düstere wechselt (womit Greif bereits manchen Ton Richard Billingers vorwegnimmt). 1902 erscheint ein weiterer Gedichtband Neue Lieder und Mären, dem sich dann 1909 die Lyrischen und epischen Dichtungen anschließen.

Preise & Auszeichnungen

Das bayerische Königshaus dankt ihm mit Orden, Hofratstitel und Ehrenpension, von der Universität München bekommt er die Ehrendoktorwürde verliehen. 1909 wird Frey alias Greif zudem Ehrenbürger von München, eine Straße wird nach ihm benannt.

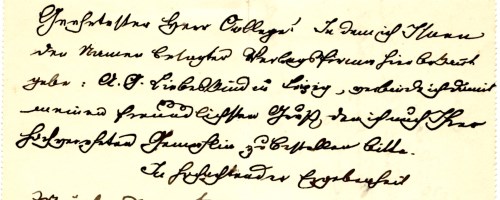

Briefkarte von Martin Greif an den Dichter Julius Beck (c) Harald Beck

Sekundärliteratur:

Bekh, Wolfgang Johannes (2004): Martin Greif (18.6.1839 – 1.4.1911). „Ich steh im Schatten meiner Zeit“. In: Schweiggert, Alfons; Macher, Hannes S. (Hg.): Autoren und Autorinnen in Bayern. 20. Jahrhundert. Bayerland Verlag, Dachau, S. 22-24.

Thiele, Herbert: Greif, Martin. In: Neue Deutsche Biographie 7 (1966), S. 29, ![]() http://www.deutsche-biographie.de/pnd118697498.html, (17.02.2012).

http://www.deutsche-biographie.de/pnd118697498.html, (17.02.2012).

Weichslgartner, Alois J. (2001): Schreiber und Poeten. Schriftsteller aus Altbayern und Schwaben im 19. Jahrhundert. Bayerland Druckerei und Verlagsanstalt, Dachau.

Externe Links:

![]() Literatur von Martin Greif im BVB

Literatur von Martin Greif im BVB

Friedrich Hermann Frey (seit 1882 amtlicher Familienname Martin Greif) verdient seinen Lebensunterhalt als Journalist und Bühnendichter. Aus seiner Hand stammen drei Hohenstaufendramen, in Kraiburg begründet er durch sein „vaterländisches Schauspiel“ Ludwig der Bayer oder die Schlacht bei Mühldorf eine Festspieltradition. Das bayerische Königshaus dankt ihm mit Orden, Hofratstitel und Ehrenpension. Am 1. April 1911 stirbt Martin Greif in Kufstein.

Werdegang

Der Autor entstammt einer Beamtenfamilie aus der bayerischen Pfalz. Sein Vater ist Verwaltungsbeamter und Berater König Ottos von Griechenland, der 1856 als königlicher Oberrechnungsrat nach München versetzt wird, wo der junge Frey am Ludwigsgymnasium das Abitur macht und anschließend als Kadett in die bayerische Armee eintritt. Zum Unterleutnant befördert, lässt sich Frey zu Weiterbildungszwecken beurlauben; bereits 1862 besucht er den Dichter Friedrich Rückert in Neuses.

1867 erbittet Frey sich die Entlassung aus der Armee, um in München fortan als Schriftsteller zu leben. Er hört literaturgeschichtliche und philologische Vorlesungen an der Universität, wendet sich der Münchner Dichterschule um Emanuel Geibel zu. Doch der rät ihm, seine Gedichte „in den Ofen zu werfen“. Weil die Wiener Neue Presse eine Szene seines Historienstücks abdruckt, siedelt Frey kurzerhand in die Donaumetropole über und verdient dort seinen Lebensunterhalt als Journalist und Bühnendichter. Der Bühnenerfolg bleibt ihm aber nur kurz beschieden, weshalb Frey nach München zurückkehrt und sich der deutschen bzw. bayerischen Geschichte zuwendet.

Freys bevorzugte Landschaft ist das Inntal zwischen Oberaudorf und Kufstein. Während der Kraiburger Festspiele wohnt er in der Palmberger Villa des Brauereibesitzers Riedl oder wandert in die Gegend hinaus. In Zangberg bei Ampfing sitzt er im Hochsommer auf der hölzernen Altane und lässt den Blick über Wald, Feld und Wiesen schweifen. Wegen eines Nierenleidens muss Greif mehrmals Heilbäder aufsuchen, u.a. in Meran und Adelholzen. Er reist nach Kufstein zu seinem Freund Anton Schluifer und lässt sich ins dortige Krankenhaus einweisen. Seine letzte Ruhestätte verfügt er testamentarisch: am Kirchfriedhof von Palmberg, nahe dem Kloster Zangberg, wird er begraben.

Wichtige Werke (Auswahl)

Bereits seine freie Zeit als Unterleutnant nutzt Frey für poetische Versuche: Zwei Lyrikbändchen – Gedichte (1860) und Frühlingssturmlieder (1864) – sind das Ergebnis dieses frühen Schaffens. Nach dem ernüchternden Urteil Emanuel Geibels zu seiner Dichtung, reist Frey zu Eduard Mörike, der das Manuskript seinem Freund Cotta in Stuttgart übergibt, wo der erste Band Gedichte 1868 unter dem Pseudonym Martin Greif erscheint. Schon bald darauf beginnt Frey mit der Arbeit an einem Historienstück: Bayard, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Seine Bekanntschaft mit Heinrich Laube ermöglicht ihm die Aufführung seiner Stücke am Wiener Stadttheater.

Der Erfolg bleibt ihm mit dem am Burgtheater aufgeführten Prinz Eugen (1880) nur kurz bescheiden. Er schreibt drei Hohenstaufendramen: Heinrich der Löwe, Die Pfalz am Rhein sowie Konradin; darüber hinaus die Dramen Ludwig der Bayer und Hans Sachs. Seine 1892 entstehende Agnes Bernauer wird das erfolgreichste, trotz des bereits 1852 uraufgeführten titelgleichen Stücks von Friedrich Hebbel. In Kraiburg begründet er durch sein „vaterländisches Schauspiel“ Ludwig der Bayer oder die Schlacht bei Mühldorf (1892) eine Festspieltradition.

In der Natur des Inntal zwischen Oberaudorf und Kufstein entstehen naturlyrische Strophen in volksliedhaftem Ton, in knappen Bildern beseelte Landschaften, deren Grundstimmung oft ins Düstere wechselt (womit Greif bereits manchen Ton Richard Billingers vorwegnimmt). 1902 erscheint ein weiterer Gedichtband Neue Lieder und Mären, dem sich dann 1909 die Lyrischen und epischen Dichtungen anschließen.

Preise & Auszeichnungen

Das bayerische Königshaus dankt ihm mit Orden, Hofratstitel und Ehrenpension, von der Universität München bekommt er die Ehrendoktorwürde verliehen. 1909 wird Frey alias Greif zudem Ehrenbürger von München, eine Straße wird nach ihm benannt.

Briefkarte von Martin Greif an den Dichter Julius Beck (c) Harald Beck

Bekh, Wolfgang Johannes (2004): Martin Greif (18.6.1839 – 1.4.1911). „Ich steh im Schatten meiner Zeit“. In: Schweiggert, Alfons; Macher, Hannes S. (Hg.): Autoren und Autorinnen in Bayern. 20. Jahrhundert. Bayerland Verlag, Dachau, S. 22-24.

Thiele, Herbert: Greif, Martin. In: Neue Deutsche Biographie 7 (1966), S. 29, ![]() http://www.deutsche-biographie.de/pnd118697498.html, (17.02.2012).

http://www.deutsche-biographie.de/pnd118697498.html, (17.02.2012).

Weichslgartner, Alois J. (2001): Schreiber und Poeten. Schriftsteller aus Altbayern und Schwaben im 19. Jahrhundert. Bayerland Druckerei und Verlagsanstalt, Dachau.